- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:《左传》本末分章全译 -- 桥上

《文十四年经》:

夏五月乙亥,齐侯-潘卒。((p 0600)(06140003))(062)

《文十四年传》:

子叔姬妃齐昭公,生舍。叔姬无宠,舍无威。公子商人骤施于国。而多聚士,尽其家,贷于公有司以继之。夏五月,昭公卒,舍即位。((p 0602)(06140301))(062)

《文十四年经》:

齐-公子商人弑其君舍。((p 0601)(06140009))(062)

《文十四年传》:

秋七月乙卯,夜,齐-商人殺(杀)舍,而让元。元曰:“尔求之久矣。我能事尔,尔不可使多蓄憾。将免我乎?尔为之!”((p 0603)(06140601))(062)

齐人定懿公,使来告难,故书以“九月”。((p 0606)(06141301))(062)

齐-公子元不顺懿公之为政也,终不曰“公”,曰“夫己氏”。((p 0606)(06141302))(062)

我的粗译:

当初,我们文公的女儿“子叔姬”(叔姬,昭姬)去齐国作了齐桓公儿子齐昭公(齐侯-潘)的配偶,生下“舍”。可“叔姬”(子叔姬,昭姬)无宠,“舍”就没威望。齐国又有个“公子商人”(商人),也是齐桓公儿子,他在他们“国”中到处送人财物,纠集起不少“士”,把自己家送空以后,还向他们“公”家有关部门借了继续送。

我们文公十四年(公元前六一三年,周顷王六年,晋灵公八年,齐昭公二十年,宋昭公七年),夏五月乙亥那天,他们昭公(齐昭公,齐侯-潘)去世,“舍”当上国君。

到这年秋七月乙卯那天,晚上,齐国那位“商人”(公子商人)杀了“舍”,然后请自己兄弟“元”(公子元)当国君。可“元”告诉他:“尔求之久矣。我能事尔,尔不可使多蓄憾。将免我乎?尔为之!(你都折腾这么长时间了。我侍奉你没问题,可不能老憋着你。怎么着也会放过我吧?还是你来!)”。

在齐人认可懿公(齐懿公,商人,公子商人)为国君之后,他们才派使者来我们这里通报变乱,所以《春秋经》按使者来的日子将此事写在“九月”。

齐国的公子元(元)不满意他们懿公掌权后的作为,到底不肯管他叫“公”,而是管他叫“那家伙”。

一些补充:

杨伯峻先生注“夏五月乙亥”曰:

五月无乙亥,疑为己亥之误。五月丁丑朔,乙亥为四月二十八日,己亥则为五月二十三日。

杨伯峻先生注“秋七月乙卯”曰:

七月无乙卯,《齐世家》作十月,古七、十两字形近(易致)误。然依《传》“秋”字,仍当作“七”(,疑日有误)。赵翼《陔余丛考》谓《经》书九月,《传》作七月。又《管子•立政篇》正月令农始作;《轻重篇》令民九月种麦,则齐用夏正。

下面是从乙亥到乙卯干支纪日排序,杨伯峻先生提到的几个日子我标成了红色:

甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未,

甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳,

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯,

甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑,

甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥,

甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉,

甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未,

甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳,

甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯,

甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑,

甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

杨伯峻先生注“齐侯-潘卒”曰:

齐昭公也。以僖二十八年即位,凡二十年,《年表》云,“二十年,昭公卒”,与《传》合。然《齐世家》云,“十九年五月,昭公卒”,与《传》及《年表》相差一年,梁玉绳《史记志疑》已疑之矣。

杨伯峻先生注“子叔姬妃齐昭公”曰:

阮刻本脱“妃”字,今从各本增。妃同配,《释文》云:“本亦作配。”

关于“叔姬无宠,舍无威”,杨伯峻先生引《齐世家》云:“舍之母无宠于昭公,国人莫畏。”

杜预《注》“骤施于国”云:“骤,数也。”

杨伯峻先生注“贷于公有司以继之”曰:

公有司为一词,谓掌公室之财物者。杜《注》:“家财尽,从公及国之有司富者贷。”分公及有司为二者,非。《齐世家》云:“昭公之弟商人以桓公死争立而不得,阴交贤士,附爱百姓,百姓说。”

杨伯峻先生于“夏五月,昭公卒,舍即位”之后注云:

此《传》宜并下《传》“商人弑舍”连读。

杨伯峻先生注“齐-公子商人弑其君舍”曰:

《春秋》之例,故君死,新君踰年即位,始称君。故僖九年书“晋-里克殺(杀)其君之子奚齐”,十年则书“晋-里克弑其君卓”,卓踰年始称“君”,因书“弑”。此舍未踰年亦称“君”书“弑”者,《传》云“昭公卒,舍即位”,舍不待踰年便已即位,然仍不得改元,就君位于殡宫耳。

杨伯峻先生注“夜,齐-商人殺舍”曰:

“殺”,阮刻本作“弑”,(《释文》云:“本又作‘殺’。”)《校勘记》云:“《传》文直书其事,作‘殺’(者)是也。”今据改。《齐世家》云:“及昭公卒,子舍立,孤弱,即与众十月即墓上弑齐君-舍。”《年表》云:“昭公卒,弟商人殺太子自立。”(一称“君”,一称“太子”,互不相同。)

杨伯峻先生注“公子商人”曰:

商人,桓公夫人密姬之子,见僖十七年《传》。

杨伯峻先生注“而让元”曰:

元即惠公,为桓公少卫姬所生,商人之兄。亦见僖十七年《传》。

《僖十七年传》:

齐侯之夫人三,王姬、徐嬴、蔡姬,皆无子。齐侯好内,多内宠,内嬖如夫人者六人:长卫姬,生武孟;少卫姬,生惠公;郑姬,生孝公;葛嬴,生昭公;密姬,生懿公;宋-华子,生公子雍。((p 0373)(05170501))(042)。

杨伯峻先生注“尔求之久矣。我能事尔,尔不可使多蓄憾。将免我乎?”曰:

意谓汝求为齐君久矣,(今汝既杀舍,)则汝当为之。我能事汝,安心为臣。我若受汝之让(以为君),是使汝多蓄怨恨也。不可使汝多蓄怨恨,不然,能免我于被杀害乎?(言己恐将为舍之第二也。)

杨伯峻先生于“尔为之!”之后注云:

此《传》上承“子叔姬妃齐昭公”,下又与“齐人定懿公”(相)连,宜合并读之。

杜《注》(故书以“九月”)云:“齐人不服,故三月而后定。”——桥:《春秋经》“齐-公子商人弑其君舍”一条之上为:“九月甲申,公孙敖卒于齐。”(《文十四年经》(p 0601)(06140008))(053),故《春秋经》此条未重出“九月”而《左传》云“书以九月”。

杨伯峻先生于此(齐-公子元不顺懿公之为政也,终不曰“公”,曰“夫己氏”)注云:

己读如《诗•王风•扬之水》之“彼其之子”之“其”,郑《笺》云:“‘其’或作‘记’,或作‘己’,读声相似。”夫己氏犹“彼其之子”,亦犹《礼记•檀弓上》曾子称子游为“夫夫”,亦即今日之“那个人”。说见顾炎武《补正》,沈钦韩《补注》。孔广森《经学卮言》、焦循《补疏》谓己为甲乙丙丁戊己之己,商人于桓公子行六,故呼之为夫己氏。然商人行六,终是猜测之辞,孔、焦之说失之穿凿。

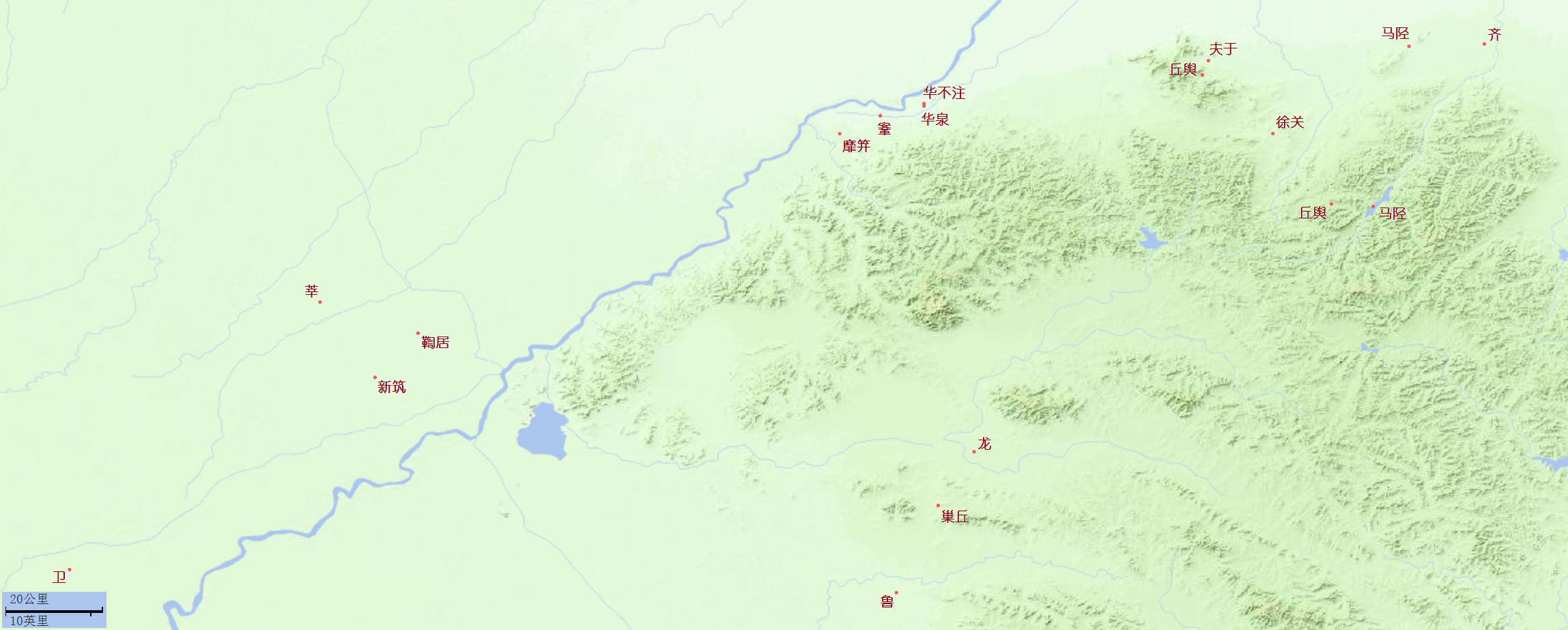

“齐”(杨注:齐,国名,姜姓,太公之后,国于营丘,在今山东省-临淄废县(今为临淄镇)稍北八里。临淄-齐城包括大城、小城二部分,总面积三十余平方公里(详《文物考古工作三十年》)。僖公九年入春秋。春秋后,田氏夺其国,是为田齐。#马宗琏《补注》引《史记•田齐世家•正义》谓檀台在临淄东北一里。),推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

《文十四年经》:

冬,单伯如齐。((p 0602)(06140011))(062)

齐人执单伯。((p 0602)(06140012))(062)

齐人执子叔姬。((p 0602)(06140013))(062)

《文十四年传》:

襄仲使告于王,请以王宠求昭姬于齐,曰:“杀其子,焉用其母?请受而罪之。”冬,单伯如齐请子叔姬,齐人执之。又执子叔姬。((p 0607)(06141401))(062)

我的粗译:

这年晚些时候,我们执政的卿襄仲(公子遂,仲遂)派人进见“王”(新即位的周匡王),希望借着“王”的面子把自己侄女“昭姬”(子叔姬,叔姬)从齐国接回来,使者向“王”禀报说:“杀其子,焉用其母?请受而罪之。(已经把儿子杀了,干嘛非留着母亲?还是让我们把她弄回来处置吧。)”。于是这年冬天,周王室派出卿士单伯,前往齐国请他们送回子叔姬(昭姬,叔姬)。可齐人却把单伯抓了起来,接着又抓了子叔姬。

一些补充:

杨伯峻先生注“冬,单伯如齐”曰:

单伯为周卿士,详庄元年《经•注》及万斯大《学春秋随笔》。庄元年距此已八十一年,此单伯与庄元年之单伯必非同一人,当是其子孙。

杨伯峻先生注“齐人执子叔姬”曰:

书“子叔姬”,明其已嫁。详十二年《经•注》。此子叔姬自非十二年已死之子叔姬。孔《疏》引服虔说,谓“子为在室辞”,然《传》亦称“子叔姬”,则服说不可信。孔《疏》云:“不知是何公之女,鲁是其父母家。”

杜预《注》“冬,单伯如齐请子叔姬,齐人执之”云:“恨鲁恃王势以求女故。”

杨伯峻先生注“又执子叔姬”曰:

杜《注》:“欲以耻辱鲁。”《公羊》、《谷梁》俱谓单伯淫于子叔姬,与《传》不同。

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“单”——“单氏”(杨注:单音善,天子畿内地名。单伯,天子之卿,世仕三朝,比及文公之世皆称单伯,成公以下常称单子。《单伯之为周人,而非鲁大夫,于此得确证。说详杨树达先生《积微居金文说•扬簋跋》。又据宋-吕大临《考古图》,黄河岸崩,曾于河清(今河南-孟县西南五十里)得彝器十数物,皆曰“单作从彝”。郭沫若《金文余醳之余•壴卣》因云,“单乃成周畿内采邑”,亦即此单。),我估计其位置为:东经112.6,北纬34.9(洛阳-吉利区)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《文十五年经》:

十有五年春,季孙行父如晋。((p 0607)(06150001))(062)

《文十五年传》:

十五年春,季文子如晋,为单伯与子叔姬故也。((p 0608)(06150101))(062)

我的粗译:

下一年,我们文公十五年(公元前六一二年,周匡王元年,晋灵公九年,齐懿公元年,宋昭公八年,卫成公二十三年,蔡庄公三十四年,陈灵公二年,郑穆公十六年,许昭公十年,曹文公六年),春天,我们的卿季文子(季孙行父)前往晋国,是要去商议单伯与子叔姬的事。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有五年春”曰:

正月二十八庚子冬至,建子。有闰月。

“晋”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

《文十五年经》:

单伯至自齐。((p 0608)(06150006))(062)

《文十五年传》:

齐人许单伯请而赦之,使来致命。书曰“单伯至自齐”,贵之也。((p 0612)(06150601))(062)

我的粗译:

这年六月,齐人答应了单伯的请求,且不再追究他,并让他来我们这里通报。《春秋经》上写“单伯至自齐”,就是要尊崇他。

一些补充:

杨伯峻先生于此(书曰“单伯至自齐”,贵之也)注云:

刘文淇《疏证》曰:“单伯,王臣,为鲁请子叔姬,适齐被执,得请而还,故书其至以贵之。”

《文十五年经》:

秋,齐人侵我西鄙。((p 0608)(06150008))(062)

季孙行父如晋。((p 0608)(06150009))(062)

《文十五年传》:

秋,齐人侵我西鄙,故季文子告于晋。((p 0613)(06150801))(062)

我的粗译:

这年秋天,齐人进犯了我们西部属地,所以我们的卿季文子(季孙行父)前往晋国禀报。

《文十五年经》:

冬十有一月,诸侯盟于扈。((p 0608)(06150010))(062)

《文十五年传》:

冬十一月,晋侯、宋公、卫侯、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、曹伯盟于扈,寻新城之盟,且谋伐齐也。齐人赂晋侯,故不克而还。于是有齐难,是以公不会。书曰“诸侯盟于扈”,无能为故也。凡诸侯会,公不与,不书,讳君恶也。与而不书,后也。((p 0613)(06150901))(062)

我的粗译:

这年冬十一月,晋侯(夷臯,晋灵公)、宋公(杵臼,宋昭公)、卫侯(卫侯-郑,卫成公)、蔡侯(蔡甲午,蔡庄公)、陈侯(平国,陈灵公)、郑伯(郑伯-兰,郑穆公)、许男(许男-锡我,许昭公)、曹伯(曹伯-寿,曹文公)在“扈”会盟,重申新城之盟的盟约,同时策划进攻齐国。齐人贿赂了晋侯,所以这次盟会没结果。当时齐国正来挑衅,所以“公”(鲁文公)就没参加盟会。《春秋经》上写“诸侯盟于扈”,没写上各家诸侯的名号,意思是什么事都没办成。凡各家诸侯盟会,我们“公”没参加,《春秋经》就不写,是要避讳主上的错处;参加了也不写,则是因为去晚了。

一些补充:

杨伯峻先生注“冬十有一月,诸侯盟于扈”曰:

此亦总言“诸侯”而不序,与七年扈之盟同;而其所以则异,故《传》兼释之。

杨伯峻先生注“且谋伐齐也”曰:

盖以齐数伐鲁,又尝执王使,而季文子往告之故。

杨伯峻先生注“不书,讳君恶也”曰:

诸侯之会,鲁公不与而书者,不一而足,而此云云者,盖诸侯盟会,有鲁公当与者,亦有不当与者。其不当与者,公不与,仍书之。其当与而不与者,则不书之。

杨伯峻先生注“与而不书,后也”曰:

兼释七年扈之盟。

《文七年经》:

秋八月,公会诸侯、晋大夫盟于扈。((p 0555)(06070008))(055)。杨伯峻先生于此有注云:

总言“诸侯”而不序,以鲁文公后至之故。

《文七年传》:

秋八月,齐侯、宋公、卫侯、陈侯、郑伯、许男、曹伯会晋赵盾盟于扈,晋侯立故也。公后至,故不书所会。凡会诸侯,不书所会,后也。后至,不书其国,辟不敏也。((p 0562)(06070601))(055)。杨伯峻先生于此有注云:

不书所会者,不具列诸国及卿大夫也。成十六年沙随之会,公亦后至,然而仍书所会诸侯及卿大夫者,或以其咎不在公,故不在此例。顾炎武《补正》曰:“公既不及于会,则不知班位之次序,故不书诸国,以避不敏。”僖二十三年《传》亦言“辟不敏也”,两义相同。

《僖二十三年传》:

十一月,杞成公卒。书曰“子”,杞,夷也。不书名,未同盟也。凡诸侯同盟,死则赴以名,礼也。赴以名,则亦书之,不然则否,辟不敏也。((p 0403)(05230501))(082)。杨伯峻先生于此有注云:

未同盟之国,若其国君卒,赴以名,则亦书名。《春秋》记外诸侯之卒凡一百三十三,而不书名者十次而已,以盟会求之,《经》、《传》未尝见其同盟者五十二,而书名者,皆赴以名者也。亦谓未同盟之国,若其赴不以名,则不书名。杞成公娶鲁女,鲁必知其名,而其卒不书名者,以其赴告不以名耳。杜《注》谓此句指“同盟而不以名告”者,误。《春秋》于同盟诸侯之卒皆书名,沈钦韩《补注》谓“若已同盟,虽不赴名,策书固已悉之,书其名无不审之患”者是也。并参顾炎武《补正》。杜《注》:“敏犹审也。”避其不审,恐误书也。

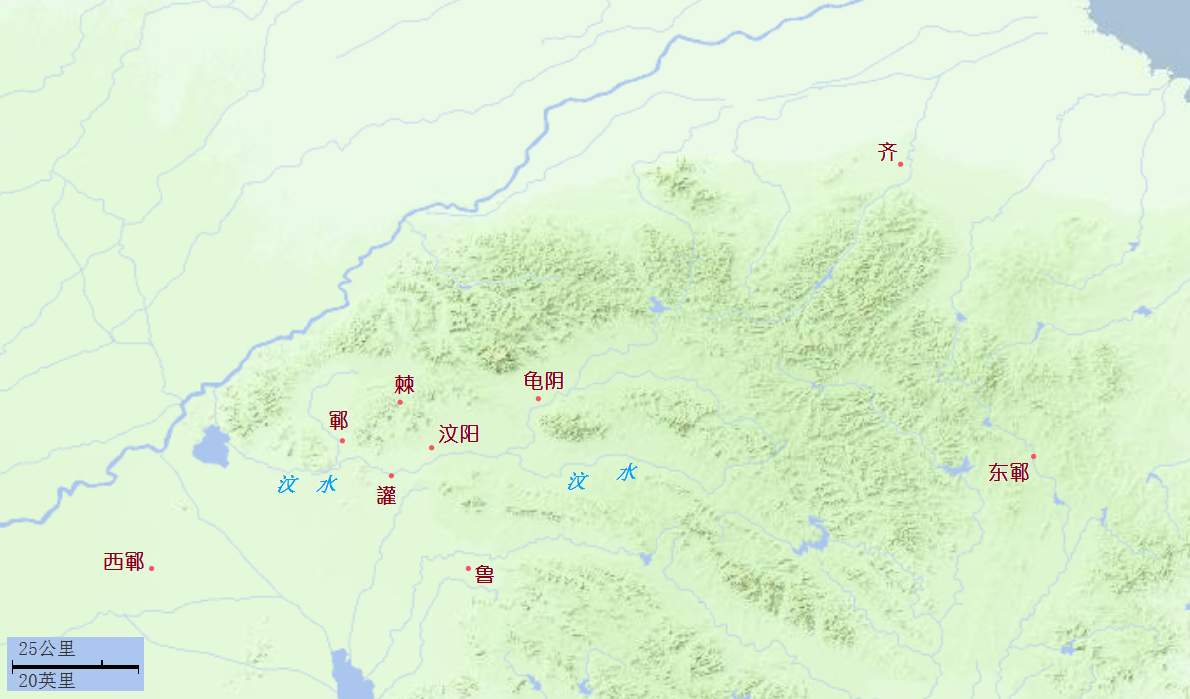

“扈”(杨注:扈,郑地,当在今河南省-原阳县西约六十里。与庄二十三年之扈恐是两地。#扈本郑邑,《水经•河水注》引《竹书纪年》云“出公二十二年,河绝于扈”,似其后为晋所有。《公羊传》谓此时扈已为晋邑,不可信。《经》例卒于国内不书地。此书地,足见此时扈尚未为晋有。扈为晋会诸侯之地,不言“卒于会”者,会已毕也。不书葬者,鲁不会也。#此扈乃郑国之扈,即文七年《经》“盟于扈”之扈,当在今河南-原阳县西约六十里。),推测位置为:东经113.65,北纬35.03(黄河故道,曾经河绝于扈。据杨先生书中图标注,原阳县-祝楼乡-西胡庄村西一带)。

“晋”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“宋”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“卫”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“蔡”推测位置为:东经114.25,北纬33.25(上蔡西南卢岗乡-翟村东二郎台周围。蔡国故城遗址,长方形城,东2490,西3187,南2700,北2113。西周至昭十三年(前529),蔡;昭十四年(前528)至战国,楚。昭十一年蔡灭,昭十三年复封于新蔡,哀元年因楚围请迁,哀二年迁于下蔡——州来)。

“陈”推测位置为:东经114.88,北纬33.73(淮阳县城)。

“郑”推测位置为:东经113.71,北纬34.40(郑韩故城)。

“许”推测位置为:东经114.03,北纬34.00(张潘镇-古城村,成十五年迁于叶)。

“曹”估计其位置为:东经115.53,北纬35.11(今城西北四里,汉城)。

“新城”(杨注:杜《注》:“新城,宋地,在梁国-谷熟县西。”据此,则当在今河南省-商丘市西南。然王夫之《稗疏》云:“僖六年,诸侯围郑-新城。杜云:‘新城,郑-新密,今荥阳-密县。’凡《春秋》书地,有名同而地异者,如郜、防、鄑、郚之类,必因其事迹,溯其形势,而后可辨。今此同盟,宋、郑皆与。且晋盟诸侯,多就近晋之地。安知非郑之新城而为宋之新城乎?”),我估计其位置为:东经115.6,北纬34.3(谷熟县西,今商丘市西南)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

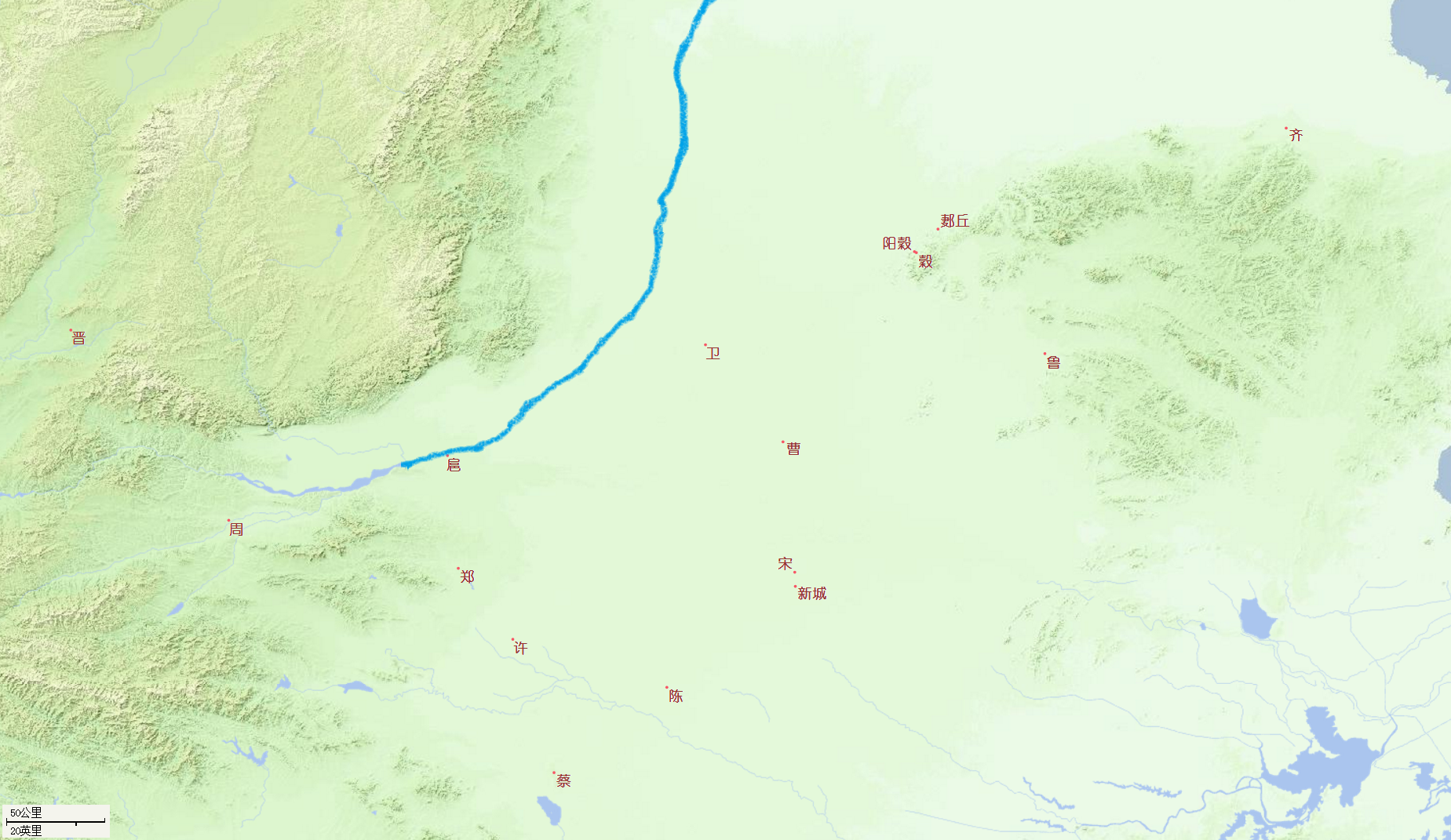

下面是诸侯盟于扈相关地点天地图地形图标注:

《文十五年经》:

十有二月,齐人来归子叔姬。((p 0608)(06150011))(062)

《文十五年传》:

齐人来归子叔姬,王故也。((p 0614)(06151001))(062)

我的粗译:

这年十有二月,齐人把子叔姬送了回来,是看“王”(周匡王)的面子。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有二月,齐人来归子叔姬”曰:

鲁请子叔姬,齐人先执之,今又释之,故书“齐人来归”与宣十六年书“郯伯姬来归”者异。

杨伯峻先生注“齐人来归子叔姬,王故也”曰:

此释齐所以归子叔姬之故,因王命也。非释《经》之书法。

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

《文十五年经》:

齐侯侵我西鄙,遂伐曹,入其郛。((p 0608)(06150012))(062)

《文十五年传》:

齐侯侵我西鄙,谓诸侯不能也。遂伐曹,入其郛(fú郭),讨其来朝也。((p 0614)(06151101))(062)

季文子曰:“齐侯其不免乎?己则无礼,而讨于有礼者,曰:‘女何故行礼?’礼以顺天,天之道也。己则反天,而又以讨人,难以免矣。《诗》曰:‘胡不相畏?不畏于天。’君子之不虐(nüè)幼贱,畏于天也。在《周颂》曰:‘畏天之威,于时保之。’不畏于天,将何能保?以乱取国,奉礼以守,犹惧不终;多行无礼,弗能在矣。”((p 0614)(06151102))(062)

我的粗译:

还在这年,十有二月,算定各家诸侯不会行动,齐侯(商人,齐懿公)带兵进犯了我们西部属地。接着,他们进攻曹国,打进外城,是为曹国朝见我们问罪。

我们的卿季文子(季孙行父)说他们:“齐侯其不免乎?己则无礼,而讨于有礼者,曰:‘女何故行礼?’礼以顺天,天之道也。己则反天,而又以讨人,难以免矣。《诗》曰:‘胡不相畏?不畏于天。’君子之不虐幼贱,畏于天也。在《周颂》曰:‘畏天之威,于时保之。’不畏于天,将何能保?以乱取国,奉礼以守,犹惧不终;多行无礼,弗能在矣。(齐侯怕不会有好下场吧?自己不守规矩,却向守规矩的人问罪,竟说:“你为什么守规矩?”,这规矩是让我们跟随上天的,是上天的法则啊。他自己要对抗上天,还向别人问罪,肯定逃不过去了。《诗》里说:“怎能不害怕?怕的是上天。”,贵族善待孩子和奴仆,就因为害怕上天啊。在《周颂》里还说:“害怕那上天,就会得保佑。”,要不是害怕上天,怎会一直平安?虽然横冲直撞能拿下一个“国”,但得靠守规矩才保得住,就这样还怕不长久。他总是破坏规矩,肯定站不住了。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“曰:‘女何故行礼?’”云:

孔《疏》曰:“言‘曰’者,原齐侯之意而为之辞也。责曹曰‘女何故行礼’,谓责于朝鲁也。”

杨伯峻先生注“《诗》曰:‘胡不相畏?不畏于天。’”云:

《诗•小雅•雨无正篇》。郑《笺》:“何为上下不相畏乎?上下不相畏,是不畏于天。”

《诗•小雅•节南山之什•雨无正•三章(共七章)》:“如何昊天?辟言不信。如彼行迈,则靡所臻。凡百君子,各敬尔身。胡不相畏,不畏于天?”(《诗经今注》 高亨 注 (p 284))。

杨伯峻先生注“在《周颂》曰:‘畏天之威,于时保之。’”云:

《诗•周颂•我将篇》。于时,於(于)是也,见四年《传》。“保之”之“之”,所指甚广,杜《注》以“福禄”为言,刘文淇《疏证》以“天命”为言,俱无不可。

《诗•周颂•清庙之什•我将》:“我将我享,维羊维牛,维天其右之。仪式刑文王之典,日靖四方。伊嘏文王,既右饗之。我其夙夜,畏天之威,于时保之。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 480))。

杨伯峻先生注“以乱取国”曰:

齐侯乃杀舍而自立,故云“以乱取国”。

杨伯峻先生注“多行无礼,弗能在矣”曰:

哀二十七年《传》“多陵人者皆不在”,与此“在”字同义。《尔雅•释诂》:“在,终也。”终谓善终。杜《注》:“为十八年齐弑商人传。”

《文十六年经》:

十有六年春,季孙行父会齐侯于阳穀,齐侯弗及盟。((p 0615)(06160001))(062)

《文十六年传》:

十六年春王正月,及齐平。公有疾,使季文子会齐侯于阳穀(谷)。请盟,齐侯不肯,曰:“请俟君间。”((p 0616)(06160101))(062)

我的粗译:

再下一年,我们文公十六年(公元前六一一年,周匡王二年,晋灵公十年,齐懿公二年),春王正月,我们和齐国讲和。当时“公”(鲁文公)生了病,派我们的卿季文子(季孙行父)前往阳穀会见齐侯(商人,齐懿公),请求举行盟誓,齐侯不肯,说:“请俟君间。(还是等你们主上好了吧。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有六年春”曰:

正月初九乙巳冬至,建子。

杨伯峻先生注“齐侯弗及盟”曰:

弗及盟者,不肯与之盟也。弗,例等于“不……之”,故杜《注》云:“及,与也。”

杨伯峻先生于此(请盟,齐侯不肯,曰:“请俟君间”)有注云:

杜《注》:“间,疾瘳也。”齐懿公以与大夫盟为失體(体)(禮(礼)?),故不肯。

“阳穀”(杨注:据《清一统志》,阳穀(谷)古城在今山东省-阳谷县北三十里。《齐语》云:“岳滨诸侯,莫不来服。而大朝诸侯于阳穀。”#阳穀(谷)在今山东-阳谷县东北三十里,亦见僖三年《经•注》。),估计其位置为:东经116.27,北纬36.18(平阴县-东阿镇北)。

《文十六年经》:

夏五月,公四不视朔。((p 0615)(06160002))(062)

六月戊辰,公子遂及齐侯盟于郪丘。((p 0615)(06160003))(062)

《文十六年传》:

夏五月,公四不视朔,疾也。公使襄仲纳赂于齐侯,故盟于郪丘。((p 0616)(06160201))(062)

我的粗译:

到这年夏五月,我们“公”(鲁文公)第四次没去视朔,他病了。于是“公”让自己的叔叔、我们执政的卿襄仲(公子遂,仲遂)贿赂齐侯(商人,齐懿公),这才由襄仲和齐侯六月戊辰那天(杨注:戊辰,四日。)在郪丘举行了盟誓。

一些补充:

杨伯峻先生注“夏五月,公四不视朔”曰:

诸侯于每月初一以特羊告庙,谓之告朔,亦谓之告月。告朔毕,因聽(听)治此月之政,谓之视朔,亦谓之聽朔,又见六年《经•注》。孔《疏》:“《传》称‘正月,及齐平,公有疾,使季文子会齐侯’,则正月公初疾,不得视二月朔,至五月而四,故知不得视二月、三月、四月、五月朔也。”又云:“告朔谓告于祖庙,视朔谓聽治月政。视朔由公疾而废,其告朔或有司告之,不必废也。”孔说是也。《论语•八佾》:“子贡欲去告朔之餼羊,子曰:‘赐也,尔爱其羊,我爱其礼。’”《公羊传》:“自是公无疾不视朔也。”后人据此遂谓告朔之礼废于文公,其实非也。鲁文仅此年二月至五月四次不视朔,六月以后仍视朔。若永不视朔,是不为君矣,安有此理乎?告朔之礼,或自定、哀之间而渐废,视朔之礼则不得废。前人议论此事,多混告朔、视朔为一,即江永《乡党图考》亦不免此病。

“郪丘”(杨注:郪音西,《公羊》作“犀丘”,《谷梁》作“师丘”。郪、犀、师三字古音皆近,可通假。杜《注》:“郪丘,齐地。”顾栋高《大事表》谓在今山东省-东阿县境,江永《考实》驳之云:‘是年公使公子遂纳赂于齐侯,因及齐侯盟于郪丘,其地当近国都,岂远至东阿而与之盟乎?’江说有理,则郪丘当在临淄附近。沈钦韩《地名补注》以汉之新郪县当之,则在今安徽省-太和县北,距齐都尤远,自不可信。),我估计其位置为:东经116.4,北纬36.3(东阿东)。

《文十七年经》:

齐侯伐我西鄙。六月癸未,公及齐侯盟于穀。((p 0623)(06170003))(062)

《文十七年传》:

齐侯伐我北鄙,襄仲请盟。六月,盟于穀。((p 0624)(06170301))(062)

《文十七年经》:

秋,公至自穀。((p 0623)(06170005))(062)

我的粗译:

又下一年,我们文公十七年(公元前六一〇年,周匡王三年,晋灵公十一年,齐懿公三年),齐侯(商人,齐懿公)来进攻我们北部属地,执政的卿襄仲(公子遂,仲遂)请求和他们盟誓,于是这年六月癸未那天(杨注:癸未,二十五日。),我们“公”(鲁文公)和齐侯在“穀”举行了盟誓。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐侯伐我西鄙”曰:

《传》云“齐侯伐我北鄙”,故杜《注》谓“‘西’当为‘北’,盖《经》误。”而孔《疏》引服虔说,则谓齐两次来伐,一伐西鄙,一伐北鄙;西鄙书,北鄙不书。据《传》,四月葬声姜,其前已有齐难,则齐之来伐,不止一次,服虔说或较是。

杨伯峻先生注“六月,盟于穀”曰:

杜《注》:“晋不能救鲁,故请服。”据《经》,为鲁文及齐懿盟。

“穀”——“小穀”——“谷”——“小谷”(杨注:穀(谷),齐地,今山东省-东阿县旧治东阿镇。#《公羊传》徐彦《疏》云:“二《传》作“小”字,与《左氏》异。”孙祖志《读书脞录》、刘文淇《旧注疏证》、章炳麟《左传读》等因谓《左氏》本作“城穀(谷)”。但案之《水经•济水篇》“济水侧岸有尹卯垒,南去鱼山四十余里,是穀城县界,故春秋之小穀城也,齐桓公以鲁庄公二十三年(当作三十二年,杨守敬《注•疏》已订正)城之,邑管仲焉。城内有夷吾井”云云,则是郦道元所据《左传》已有“小”字矣,孙等之说恐非。小穀即穀,齐邑,今山东省-东阿县治,顾炎武《杜解补正》据《谷梁》范宁《注》、孙复《尊王发微》谓小穀为鲁邑,曲阜西北有小穀城,不合《传》意。#昭十一年《传》述申无宇之言云:“齐桓公城穀而置管仲焉。”《传》文本此。顾炎武《日知录》四、《山东考古录》疑之,无据。事亦见《晏子春秋•外上篇》。据《管子•大匡篇》,吴人伐穀,齐桓公因城穀,遂为管仲采邑。#庄三十二年《传》云:“城小穀(谷),为管仲也。”则此穀即小穀,亦即庄七年之穀,在今山东-东阿县新治东南之东阿镇。#穀见庄七年《经•注》,即今山东-东阿县南之东阿镇。本东阿旧治。穀亦齐地,师过本境而民不知,言其整肃。),推测位置为:东经116.28,北纬36.17(平阴县-东阿镇)。注意与“阳穀”距离甚近,不知是双城还是有一误。

《文十七年经》:

冬,公子遂如齐。((p 0624)(06170006))(062)

《文十七年传》:

襄仲如齐,拜穀之盟。复曰:“臣闻齐人将食鲁之麦。以臣观之,将不能。齐君之语偷。臧文仲有言曰:‘民主偷,必死。’”((p 0627)(06170701))(062)

我的粗译:

这年冬天,我们执政的卿襄仲(公子遂,仲遂)前往齐国,感谢他们同意和我们举行“穀”之盟。回来之后他报告说:“臣闻齐人将食鲁之麦。以臣观之,将不能。齐君(商人,齐懿公)之语偷。臧文仲(臧孙辰)有言曰:‘民主偷,必死。’(臣下听说齐人要吃我们鲁国的麦子,照臣下看,他们怕吃不上。齐国主上说话小气,臧文仲说过:“‘民’的首领变小气,就是要死了。”。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“臣闻齐人将食鲁之麦”曰:

下年《传》云:“齐侯戒师期”,则此“将食鲁之麦”者,谓将伐鲁也。

杨伯峻先生注“以臣观之,将不能”曰:

此“将”字与昭五年《传》“礼之本末,将于此乎在”之“将”字用法同,殆也,表示不肯定。又详宣六年《传•注》。

杨伯峻先生注《昭五年传》“礼之本末将于此乎在”云:“将在于此乎之倒装句。在守国、行政、无失民。”((p 1266)(10050301))(114、116)。

杨伯峻先生注《宣六年传》“将可殪也”云:

将为副词,殆也。与文十七年《传》“将不能”之将字用法同。《庄子•秋水篇》云:“今尔出于涯涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。”将字亦此义。互详文十七年《传•注》。((p 0688)(07060301))(051)。

杜预《注》“齐君之语偷”云:“偷犹苟且。”

杨伯峻先生注“臧文仲”曰:

文仲为臧孙辰之谥,《礼记•玉藻》云:“士于君所言大夫,没矣,则称谥若字。”孔《疏》云:“君前臣名,若彼大夫生,则士呼其名。若彼大夫已死没,而士于君前言,则称彼谥。无谥,则称字。不呼其名,敬贵故也。”襄仲,鲁卿。于君前称臧孙辰亦不名,则不仅士为然也。

杨伯峻先生注“民主偷,必死。”曰:

襄三十一年《传》载穆叔之语云:“赵孟将死矣,其语偷,不似民主。”与此意同。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“穀”——“小穀”——“谷”——“小谷”推测位置为:东经116.28,北纬36.17(平阴县-东阿镇)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《文十八年经》:

夏五月戊戌,齐人弑其君商人。((p 0628)(06180003))(062)

《文十四年传》:

有星孛入于北斗,周内史叔服曰:“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱。”((p 0604)(06140701))(047、059、062)

《文十八年传》:

十八年春,齐侯戒师期,而有疾。医曰:“不及秋,将死。”公闻之,卜,曰:“尚无及期!”惠伯令龟,卜楚丘占之,曰:“齐侯不及期,非疾也;君亦不闻。令龟有咎。”二月丁丑,公薨。((p 0629)(06180101))(062)

我的粗译:

之前,在我们文公十四年(公元前六一三年,周顷王六年,晋灵公八年,齐昭公二十年,宋昭公七年),有彗星运行到北斗那里,于是周王室那里的内史“叔服”预言:“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱。(不出七年,宋国、齐国、晋国的主上都会因反叛而死。)”。

结果,在我们文公十八年(公元前六〇九年,周匡王四年,晋灵公十二年,齐懿公四年),春天,齐侯(商人,齐懿公)已发布出兵日期,却突然生了病,医生说:“不及秋,将死。(赶不上秋天,就会去世。)”。我们“公”(鲁文公)听说此事,马上占卜,卜辞是:“尚无及期!(他赶不上出兵!)”,由大夫惠伯(叔仲惠伯,叔仲彭,叔彭生)沟通龟甲,卜楚丘负责解读,他的解读是:“齐侯不及期,非疾也;君亦不闻。令龟有咎。(齐侯赶不上出兵,但不是因为生病;主上也听不到这消息了;沟通龟甲的人同样会有灾祸。)”,这年二月丁丑那天(杨注:丁丑,二十三日。),我们“公”去世。

一些补充:

这次“有星孛入于北斗”很可能是著名的哈雷彗星出现在大熊星座附近的天空。

下面是一张彗星出现在大熊星座(图中右侧)附近的图片,出自《彗星》:

下面是一张哈雷彗星的图片,出自《哈雷彗星“现形记”》:

下面是马王堆汉墓帛书中用于星占的彗星图,出自《揭秘最古老的医学天书(组图)(2)》:

下面是商代占卜天文现象一片甲骨上刻辞(左侧第一列起:七日己巳夕总,有新大星并火)的摹本,出自《从巴比伦的记数法说到商殷的天干地支》:

杨伯峻先生注“周内史叔服”曰:

叔服已见元年《传》。

下面是别的一些提及“叔服”的《春秋经》和《左传》段落:

天王使叔服来会葬。(《文元年经》(p 0508)(06010003))(053)。

元年春,王使内史叔服来会葬。公孙敖闻其能相人也,见其二子焉。叔服曰:“谷也食子,难也收子。谷也丰下,必有后于鲁国。” (《文元年传》(p 0510)(06010101))(053)。

元年春。晋侯使瑕嘉平戎于王,单襄公如晋拜成。刘康公徼戎,将遂伐之。叔服曰:“背盟而欺大国,此必败。背盟,不祥;欺大国,不义;神、人弗助,将何以胜?”不听,遂伐茅戎。三月癸未,败绩于徐吾氏。(《成元年传》(p 0782)(08010101))(069)。

杜预《注》“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱”云:“后三年宋弑昭公,五年齐弑懿公,七年晋弑灵公。”

杨伯峻先生注“十八年春,齐侯戒师期”曰:

宣十二年《传》:“军政不戒而备。”杜《注》:“戒,敕令也。”戒师期,规定出兵伐鲁之期而命令下达也。

杨伯峻先生于此(公闻之,卜,曰:“尚无及期!”)有注云:

公,鲁文公。尚,表希冀祈请之副词。

杨伯峻先生注“惠伯令龟”曰:

令龟,即《周礼•春官•大卜》之“命龟”,临卜,以所卜之事告龟。命龟有辞,《仪礼•士丧礼》载卜葬命龟之辞曰:“哀子某,来日某,卜葬其父某甫,考降,无有近悔?”今存殷墟卜辞中亦有命龟之辞。

杜预《注》“令龟有咎”云:“言令龟者亦有凶咎,见于卜兆。为惠伯死张本。”

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“宋”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“晋”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

《文十八年传》:

齐懿公之为公子也,与邴歜之父争田,弗胜。及即位,乃掘而刖之,而使歜仆。纳阎职之妻,而使职驂乘。((p 0629)(06180201))(062)

夏五月,公游于申池。二人浴于池,歜以扑抶职。职怒。歜曰:“人夺女妻而不怒,一抶女,庸何伤?”职曰:“与刖其父而弗能病者何如?”乃谋弑懿公,纳诸竹中。归,舍爵而行。齐人立公子元。((p 0630)(06180202))(062)

我的粗译:

当初,齐懿公(商人)还是公子的时候,曾与他们大夫邴歜(歜)之父为田地起争执,但他没争赢。等他当上国君,就把已故邴歜之父从坟里挖出来,截断尸身的腿骨,并让“歜”(邴歜)为自己驾车。他又把另一位大夫阎职(职)的老婆弄进宫中,却让“职”(阎职)为自己驂乘。

这年夏五月戊戌那天(杨注:戊戌,十五日。),这位“公”(齐懿公,商人)在申池游玩,为他驾车和驂乘的二人下到池中洗澡,“歜”用小鞭子抽打“职”。“职”火了,“歜”却说:“人夺女妻而不怒,一抶女,庸何伤?(人家把你老婆都抢走了,抽你两下,能怎样?)”,“职”回嘴:“与刖其父而弗能病者何如?(比截断你父亲腿骨你却没法子又怎样?)”。于是两人策划弑杀了懿公(齐懿公,商人),把尸首塞进竹林里,再回到“国”中,去宗庙在祖先面前一一呈上盛好酒的“爵”,然后才出走流亡。

齐人立公子元为国君(齐惠公)。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐懿公之为公子也,与邴歜之父争田,弗胜”曰:

邴音丙,歜音觸(触)。《齐世家》云:“初,懿公为公子时,与丙戎之父猎,争获,不胜。”丙歜作丙戎,然《卫世家》又作邴歜,与《左传》同。以田猎解田,然以《左氏》文义论之,争田恐仍是争夺田地之义,成十一年、十七年并昭九年《传》俱有争田事可证。

杨伯峻先生注“及即位,乃掘而刖之”曰:

掘谓掘其尸,刖谓断其足,盖其时邴歜之父已死。《齐世家》同。

杨伯峻先生注“而使歜仆”曰:

仆,御也,为之驾车也。

杨伯峻先生于“而使职驂乘”之后注云:

驂乘,亦作“参乘”,又曰陪乘,此作动词语,亦可作名词,古乘车在车右之人也。古乘车之法,导者居左,御者居中,又有一人处车之右,是以戎车则称车右,其余则称驂乘。驂者,三也,盖取三人为名义也。《齐世家》云,“庸职之妻好,公内之宫,使庸职驂乘。”《说苑•复恩篇》云:“夺庸织之妻而使织为参乘。”“阎职”俱作“庸织”,阎、庸盖一声之转。《楚语下》云:“邴歜、阎职戕懿公于囿竹。”两人姓名与《左传》同。

杨伯峻先生注“歜以扑抶职”曰:

杜《注》:“扑,箠也。”此则为驾车击马之竹鞭。抶音秩,笞击也。

杨伯峻先生注“人夺女妻而不怒”曰:

《左传》用“女”为对称代词者凡百余次,用为领位者仅此一见耳。

杨伯峻先生注“一抶女,庸何伤?”曰:

庸亦何也,庸何同义词连用,亦犹庸安之为同义词连用。《荀子•宥坐篇》“女庸安知吾不得之桑落之下”,是其证。说参王引之《释词》。

杨伯峻先生注“乃谋弑懿公,纳诸竹中”曰:

杀之而纳其尸于竹林中也。《齐世家》及《说苑•复恩篇》均载此事,与《左氏》大同小异,可互参。

杨伯峻先生注“归,舍爵而行”曰:

舍爵,见桓二年《传》并《注》。定八年《传》云:“子言辨舍爵于季氏之庙而出。”则舍爵者,谓告奠于庙也。此舍爵义当同。杜《注》仅以“饮酒”释之,恐犹不足。说见沈钦韩《补注》。章炳麟《读》引《礼记•玉藻》“浴,晞身,乃屦,进饮”,谓“新浴本当饮酒,申池非饮酒处,故归而饮酒也”。恐亦曲说。二人杀懿公后,仍敢归告祖庙,然后逃亡者,杜《注》云:“言齐人恶懿公,二人无所畏。”

下面是滕州市博物馆藏西周父乙爵的图片,出自《父乙爵》:

杨伯峻先生于“齐人立公子元”之后引《齐世家》云:“懿公之立,骄,民不附。齐人废其子,而迎公子元于卫,立之,是为惠公。惠公,桓公子也。其母卫女,曰少卫姬。避齐乱,故在卫。”

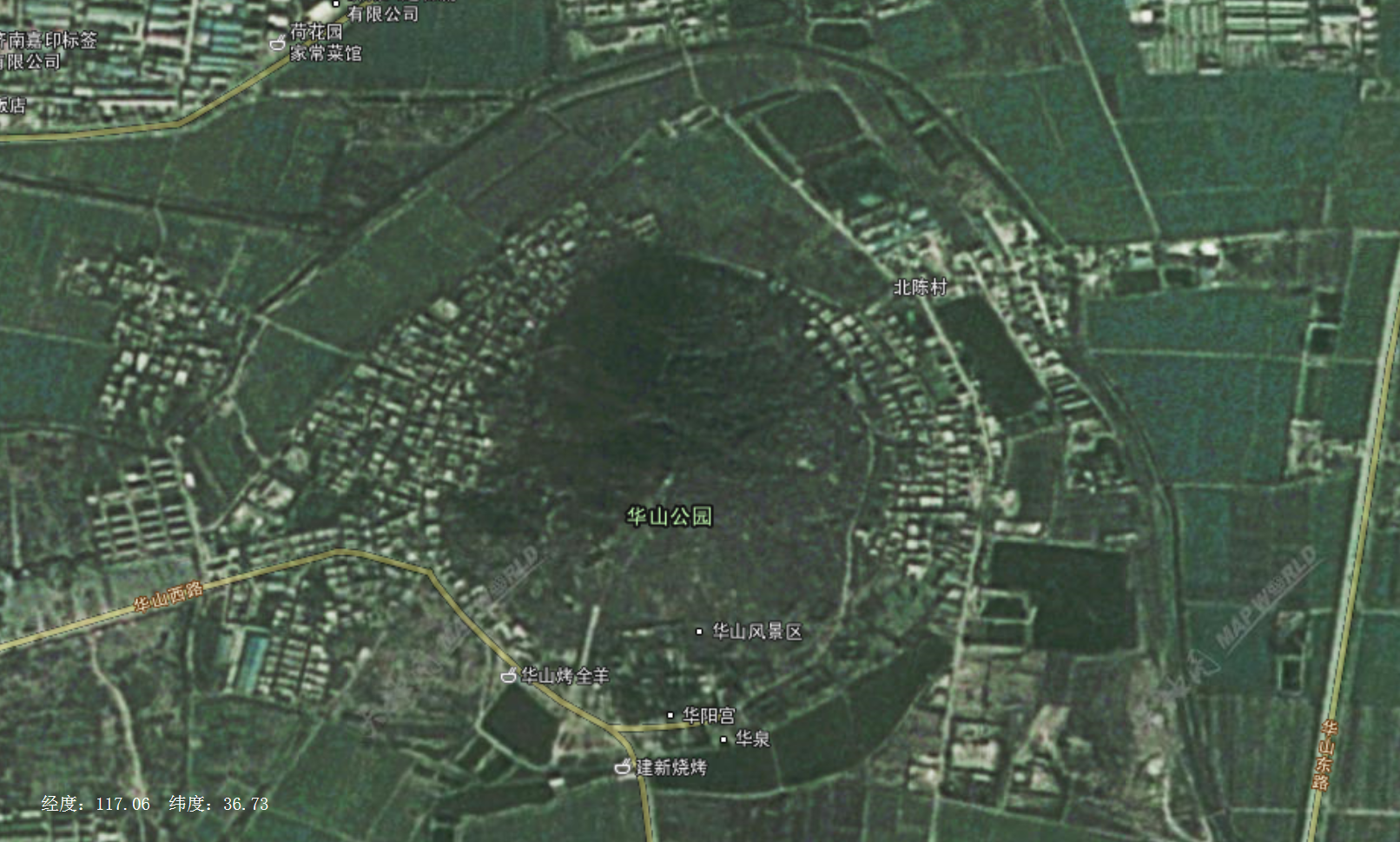

“申池”(杨注:杜《注》:“齐南城西门名申门,齐城无池,唯此门左右有池,疑此则是。”襄十八年《传》叙晋率诸侯之师伐齐,“焚申池之竹木”,“又焚东郭、北郭”,则申池为齐都之城外之池无疑。当在今山东省-淄博市(临淄镇)西。杜《注》可信。《齐世家•集解》引左思《齐都赋•注》谓“申池,海滨齐薮也”,不可信。惠栋《补注》从之,误。说参高士奇《地名考略》。#申池,在申门外。京相璠、杜预并言申门即齐城南面第一门。《晋书•慕容德载记》“讌庶老于申池”,即此池。申池多竹木。),估计其位置为:东经118.33,北纬36.86(桓公台或其西)。

下面是齐都临淄故城遗址图,左下有所谓桓公台,标注为2,据认为申池大体与桓公台隔西城墙相邻;图中左下小城系后建,或者申池与桓公台同在一处,桓公台所在可能是后来才圈进城内的。图片出自《古装爱情剧《齐丑无艳》让齐国都城临淄走红》:

下面是桓公台的图片,出自《桓公台》:

————————————————————

此章《左传》正记载了子以母贵、母以子贵的一种情形。子以母贵:“舍”凭着他母亲子叔姬直接继位。母以子贵:“舍”被杀,子叔姬就只好灰溜溜地回到鲁国。

而这章《左传》还是齐桓公死后血腥争夺的最后一幕。在长达三十五年的争夺中,齐国整批官吏被杀;齐桓公三个儿子先后任国君,至少两个儿子被杀;齐国经历四位国君,两位被杀;还有大量其他人被杀,齐桓公若干儿子流亡。下面是相关的几条《春秋经》和《左传》:

《僖十七年传》:“齐侯之夫人三,王姬、徐嬴、蔡姬,皆无子。齐侯好内,多内宠,内嬖如夫人者六人:长卫姬,生武孟(公子无亏,无亏);少卫姬,生惠公(公子元,齐侯-元,齐惠公);郑姬,生孝公(齐侯-昭,齐孝公);葛嬴,生昭公(齐侯-潘,齐昭公,齐潘);密姬,生懿公(齐-公子商人,齐懿公);宋-华子,生公子雍(雍,桓公子雍)。”((p 0373)(05170501))(042)。

《僖十七年传》:“冬十月乙亥,齐桓公卒。易牙入,与寺人貂因内宠以杀群吏,而立公子无亏。孝公奔宋。”((p 0373)(05170501))(042)。

《僖十八年传》:“三月,齐人杀无亏。”((p 0377)(05180101))(042)。

《僖二十六年传》:“公以楚师伐齐,取穀。……置桓公子雍于穀,易牙奉之以为鲁援。楚-申公叔侯戍之。桓公之子七人,为七大夫于楚。”((p 0442)(05260602))(045)。

《僖二十七年经》:“夏六月庚寅,齐侯-昭卒。”((p 0442)(05270002))(042)。

《文十四年经》:“夏五月乙亥,齐侯-潘卒。”((p 0600)(06140003))(062)。

《文十四年传》:“夏五月,昭公卒,舍即位。”((p 0602)(06140301))(062)。

《文十四年经》:“齐-公子商人弑其君舍。”((p 0601)(06140009))(062)。

《文十八年经》:“夏五月戊戌,齐人弑其君商人。”((p 0628)(06180003))(062)。

《宣十年经》:“己巳,齐侯-元卒。”((p 0704)(07100005))(090)。

至此,齐桓公该上场的儿子们都表演过了,公子元是最后一位,以后的齐国国君都是他的后裔。

063行父逐仆:

064仲杀恶视:

065华元巡功:

066晋楚战邲:

067染指弑灵:

068陈夏之乱:

《宣十一年经》:

公孙归父会齐人伐莒。((p 0710)(07110003))(069)

《宣十三年经》:

十有三年春,齐师伐莒。((p 0751)(07130001))(069)

《宣十三年传》:

十三年春,齐师伐莒,莒恃晋而不事齐故也。((p 0751)(07130101))(069)

我的粗译:

在我们宣公十三年(公元前五九六年,周定王十一年,晋景公四年,齐顷公三年),春天,齐军进攻了莒国,因为莒国仗着晋国撑腰不肯尊奉齐国。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有三年春”曰:

正月二十四日癸亥冬至,建子。有闰月。

杨伯峻先生注“齐师伐莒”曰:

“莒”,《公羊》作“卫”。汪克宽《纂疏》云:“证之《经》文,前后皆无齐、卫交怨之事,而于莒则四年平之不肯而鲁伐之,十一年齐又伐之,则此为‘伐莒’无疑矣。”

杨伯峻先生注“十三年春,齐师伐莒,莒恃晋而不事齐故也”曰:

《战国策•齐策五》云“莒恃越而灭”,“越”盖“晋”之字误。《墨子•非攻》云:“东方有莒之国者,其为国甚小,间于大国之间,不敬事于大国,大国亦弗之从而爱利,是以东者越人夹削其地,西者齐人兼而有之。”则莒不恃越明矣。

“齐”(杨注:齐,国名,姜姓,太公之后,国于营丘,在今山东省-临淄废县(今为临淄镇)稍北八里。临淄-齐城包括大城、小城二部分,总面积三十余平方公里(详《文物考古工作三十年》)。僖公九年入春秋。春秋后,田氏夺其国,是为田齐。#马宗琏《补注》引《史记•田齐世家•正义》谓檀台在临淄东北一里。),推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“莒”——“莒父”(杨注:莒,国名,《郑语》“曹姓邹、莒”,以莒为曹姓,恐另一莒。此莒国,春秋后五十年为楚所灭,见《楚世家》。传世彝器有中子化盘,记楚简王伐莒,见郭沫若《两周金文辞大系考释》。据文八年《传》及《世本》,当为己姓,旧都介根,在今山东省-胶县西南;后迁莒,今山东省-莒县。据《鲁语下》“晋信蛮夷”之语,则当时人以蛮夷视之。#据《山东通志》,今莒县即莒国,一云,即鲁之莒父邑。),推测位置为:东经118.83,北纬35.58(今莒县县城,春秋初莒国迁来)。

“晋”——“绛”——“故绛”(杨注:晋国事始见于此,而《春秋经》不书,盖以晋五世有内乱,不及来告之故。晋国,武王子唐叔虞之后。成王灭唐而封叔虞。翼,今山西省-翼城县东南。传世有晋公𥂴[奠/皿],据唐兰《晋公午𥂴[奠/皿]考释》,定为晋定公所作。铭文“我皇祖(唐)公,膺受大命,左右武王”云云,与《逸周书•王会篇》所言“成周之会”,“唐叔、荀叔、周公在左,太公望在右”之意相适应,加以《晋语》引叔向之言,唐叔以武力封,足证《吕览•重言》、《说苑•君道》所传桐叶封弟之不可信。唐叔之子燮父改唐为晋,即今之太原市。(顾炎武《日知录》卷三十一谓唐叔之封在翼,黄汝成《集释》引全祖望说辨其在今太原。)四世至成侯,南徙曲沃,今山西省-闻喜县东。又五世至穆侯,复迁于绛,绛即翼。鲁成公六年,晋景公迁都新田,此后命新田为绛,新田即今山西-侯马市,而以旧都为故绛。自春秋后出公以下五世六十五年,韩、赵、魏三家瓜分晋地,迁靖公为庶民,晋亡。曲沃庄伯及翼本末,详桓公二年《传》。曲沃在今山西省-闻喜县东二十里。曲沃去翼一百余里。#绛本晋国都城,在今翼城县东南十五里,详隐五年《传•注》,而《年表》云:“晋献公九年,始城绛都。”似绛都本无城郭者,恐太史公误会《传》意。《传》意仅谓士蒍为高其宫而城绛,则所谓城者,加高加大而已。自成六年徙新田后,谓之故绛。#晋从此后迁都新田,亦称新田为绛,因称故都绛为故绛。#若不以唐叔所封为太原市,则晋前后四次迁都,均在平阳(今临汾县西南)四周一百五十里之内:翼在今翼城县东南三十五里。曲沃在闻喜县东北,距翼约一百五十里。故绛在今汾城南,新绛北,东距翼约一百里。新田即今侯马市,去翼仅数十里耳。),推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

————————————————————

《宣十七年经》:

己未,公会晋侯、卫侯、曹伯、邾子同盟于断道。((p 0771)(07170006))(069)

《宣十七年传》:

十七年春,晋侯使郤克徵会于齐。齐顷公帷妇人使观之。郤子登,妇人笑于房。献子怒,出而誓曰:“所不此报,无能涉河!”献子先归,使栾京庐待命于齐,曰:“不得齐事,无复命矣。”((p 0771)(07170101))(069)

郤子至,请伐齐。晋侯弗许。请以其私属,又弗许。((p 0772)(07170102))(069)

我的粗译:

四年后,在我们宣公十七年(公元前五九二年,周定王十五年,晋景公八年,齐顷公七年),春天,晋侯(晋侯-獳,晋景公)派手下的卿郤克(郤献子)去邀请齐国参加盟会。齐顷公竟用帐幔遮掩,让一些妇女在边上偷看。郤子(郤克,郤献子)走上正堂时,那些妇女在侧面“房”中笑出了声。献子(郤克,郤献子)气急了,出去后就发誓:“所不此报,无能涉河!(要不能报复回来,让我以后过不了黄河。)”。于是献子立即返回,留下副手、晋国大夫栾京庐待命于齐,告诉他:“不得齐事,无复命矣。(你要不能让齐人来参会,就别回来复命了。)”。

郤子回到晋国,请求出兵进攻齐国,但晋侯不答应,他再请求带自家私属去进攻,晋侯也不肯答应。

一些补充:

杨伯峻先生注“十七年春,晋侯使郤克徵会于齐”曰:

郤克见十二年《传•注》。徵,召也。晋欲为断道之会,使郤克聘齐,使之参加也。

杨伯峻先生注《宣十二年传》“士会将上军,郤克佐之”云:

郤克,郤缺之子郤献子也。文十二年臾骈佐上军,此则代臾骈。((p 0721)(07120201))(066)。

杨伯峻先生注“齐顷公帷妇人使观之”曰:

帷,以布帛围之以自障。妇人即齐倾公之母萧同叔子,故成二年鞌之战后,晋欲以之为质。

杨伯峻先生注“郤子登,妇人笑于房”曰:

郤克乃跛子,故当其登阶而萧同叔子笑之。萧同叔子,他书亦作萧同姪子。房,《说文》云:“室在旁也。”段《注》云:“凡堂之内,中为正室,左右为房,所谓东房西房也。”《公羊传》云:“晋-郤克与臧孙许同时而聘于齐。萧同姪子者,齐君之母也,踊于棓(登上跳板)而窥客,则客或跛或眇,于是使跛者迓跛者,使眇者迓眇者。”《说苑•敬慎篇》亦云:“晋、鲁往聘,以使者戏。”《谷梁传》云:“季孙行父秃,晋-郤克眇,卫-孙良夫跛,曹-公子手偻,同时而聘于齐。齐使秃者御秃者,使眇者御眇者,使跛者御跛者,使偻者御偻者。萧同姪子处台上而笑之,闻于客。”《晋世家》云:“使郤克于齐。齐顷公母从楼上观而笑之。所以然者,郤克偻,而鲁使蹇,卫使眇,故亦令人如之以导客。”

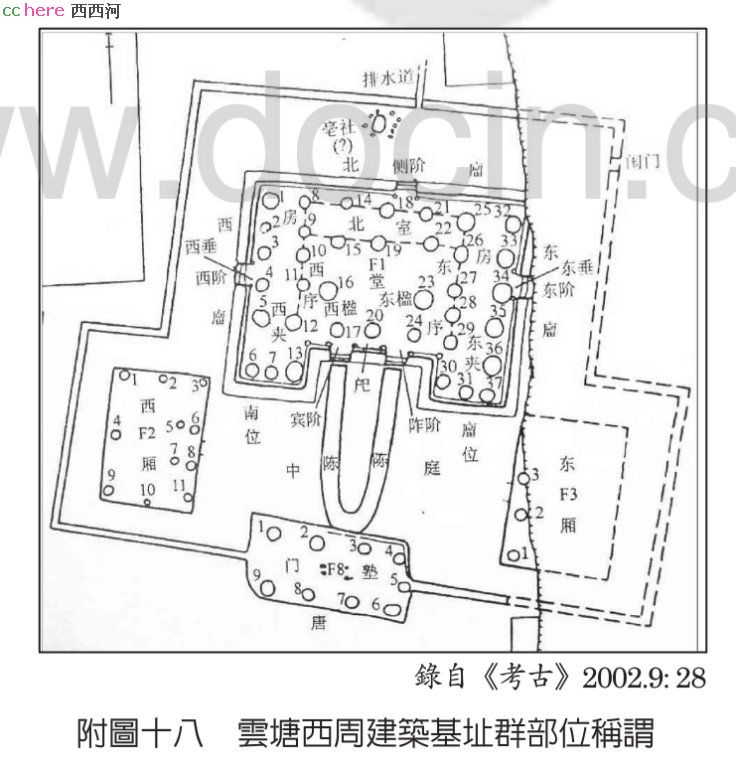

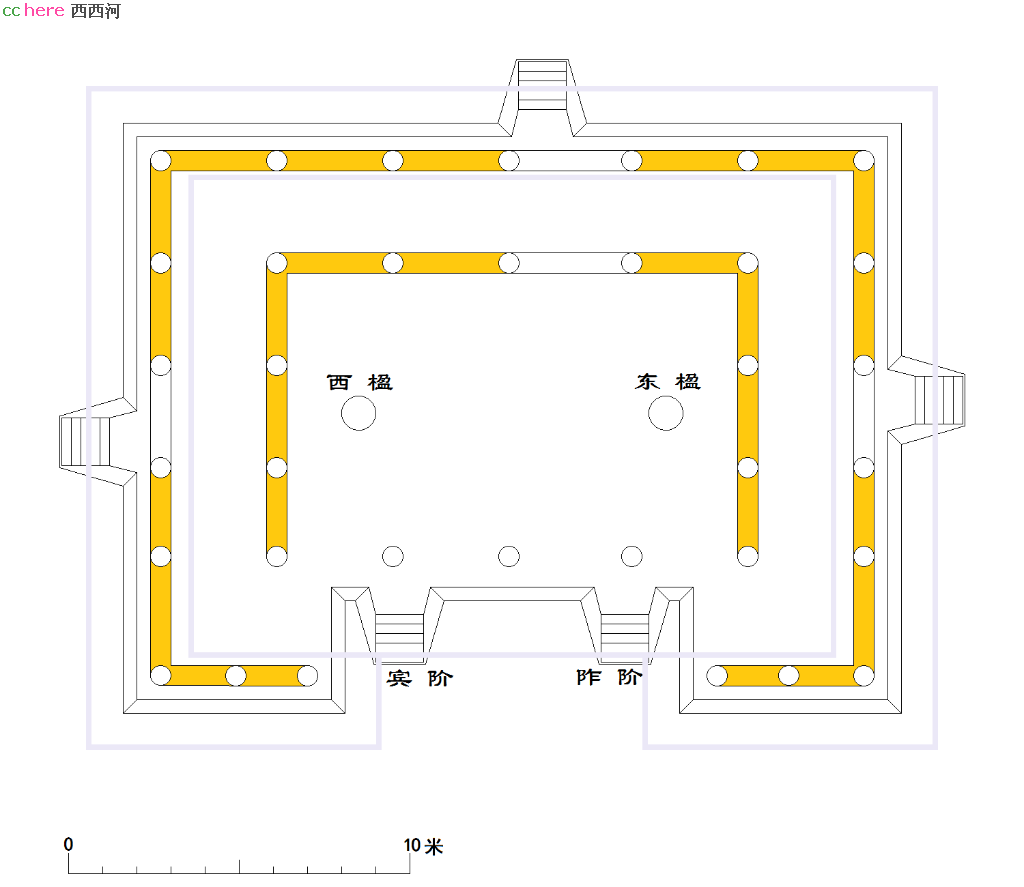

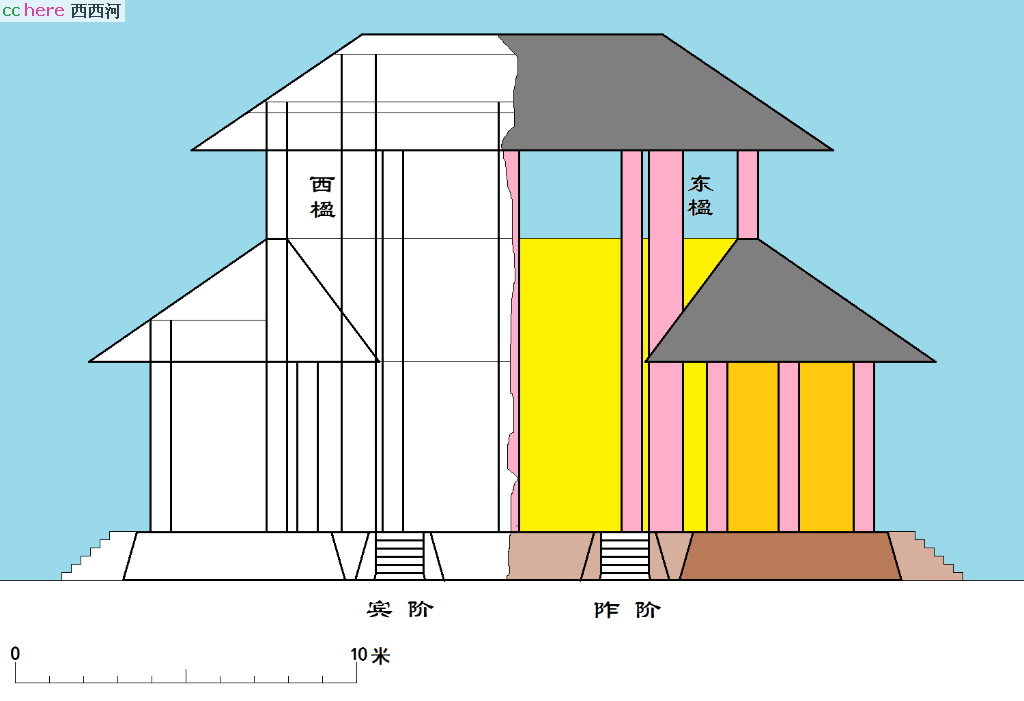

关于“房”与“堂”的关系,再贴一遍徐良高先生在《周原云塘西周建筑基址的初步认识》一文中对此的分析,见下面。其下的图前面我也贴过,来自杜金鹏先生《周原宫殿建筑类型及相关问题探讨》一文中的配图,应该与徐良高先生下面分析中所依据的是同一张图:

F1无疑是整组建筑的主体建筑,居于中心位置,台基最高,规模最大。其中,一级台基长22米,若以东西两门第一级台阶外缘计,则东西总长23.43米,南北宽:东西两端凸出部分宽16.50米,中间凹入部分宽约13.10米。

台基之上共有大型柱础37个,这些柱础的分布有一定的规律。从这些柱网分布上可以大致看出台基之上的房屋开间布局状况。

柱础9、10、11、12、15、19、22、26、27、28、29、17、20、24之间构成一个开间很大的房间,约12×9平方米,位于台基正中间,这应即是中心建筑部位——堂。在“堂”的东西北三面围绕一圈小房间,应是房室之所在。

楹:居于堂之中间东西的两柱础16、23号当是两楹之所在。李如圭《仪礼释宫》云“堂之上,东西有楹”,释曰“楹,柱也。古之筑室者,以垣墉为基,而屋其上,惟堂上有两楹而已”。《礼记檀弓上》夫子曰:“夏后氏殡于东阶之上,则犹在阼也;殷人殡于两楹之间,则与宾主夹之也;周人殡于西阶之上,则犹宾之也。”《仪礼•既夕礼》云“正棺于两楹间,用夷床…”。从本座建筑结构看,殡于西阶上,犹在两楹之间耳,两楹间是堂的中心和主要空间,当置柩于此。《仪礼•有司彻》载:“主人先升自阼阶,尸、侑升自西阶,西楹西,北面东上。主人东楹东,北面拜至,尸答拜…”,《仪礼•聘礼》“宾升西楹西,东面,…公侧袭,受玉于中堂与东楹之间”,《仪礼•燕礼》“媵爵者…升自西阶,序进,酌散,交于楹北,降适阼阶下”。《仪礼•乡射礼》“司正告于主人,遂立于楹间以相拜。主人阼阶上再拜,宾西阶上答再拜”,“射自楹间”。《仪礼•士昏礼》“宾升西阶,当阿,东面致命。主人阼阶上北面再拜,授于楹间,南面”。由此可见,堂内两楹一带作为堂内建筑的重要空间,是宾主所居及举行各种礼仪活动的主要场所。

(徐良高《周原云塘西周建筑基址的初步认识》)。

下图出自郑宪仁先生《诸候大夫宗庙图研究》,前面我也贴过:

下面再贴一遍我推测的“房”与“堂”所在建筑的平面图和正面图,省略了一些柱子和结构,是为了藏拙,看上去也清楚些。其中:细线是在后的;深黄色的是在前的墙,浅黄色的是在后的墙;下面是棕色的夯土台基,深色的在前,浅色的在后;上图中的圆圈以及下图中粉色的是柱子,西楹和东楹是此建筑的两根主要的大柱(顶梁柱),此两柱所在空间是“堂”,两侧的空间是“房”。“堂”前面中间部分没有墙,是敞开的。灰色的是屋顶;浅蓝色的是天空,可以看出有些地方是通透的;上图中的淡紫色线是屋檐外沿线:

杨伯峻先生注“所不此报,无能涉河!”曰:

所,用于盟誓中之假设连词,若也。司马迁以“出”为出齐境,故《晋世家》云:“郤克怒,归至河上,曰:‘不报齐者,河伯视之!’”谓其誓于所谓河神也。《公羊传》云:“二大夫出,相与踦闾(一人在门内,一人在门外)而语,移日然后相去。齐人皆曰:‘患之起必自此始。’”《谷梁》所叙略同。皆与《左传》异。

杨伯峻先生注“不得齐事,无复命矣”曰:

郤克使命未完成而返国,故云“先归”。栾京庐为其副手(古谓之上介),则留于齐,必欲其使齐顷公往与会,然后回国复命。“不得齐事”者,不能完成来齐之使命也。杜《注》谓“使得齐之罪”,误。

小狐《讀《繫年》臆札》所附《系年》通行释文《《第十四章》:

晉景公立八年,隨會率師,會諸侯于斷道,公命駒之克先聘于齊,且召高之固曰:“今春其會諸侯,子其與臨之。”齊頃公使其女子自房中觀駒之克,駒之克將受齊侯幣,女子笑于房中,駒之克降堂而誓曰:“所不復訽於齊,毋能涉白水。”乃先歸,須諸侯于斷道。高之固至莆池,乃逃歸。齊三嬖大夫南郭子、蔡子、晏子率師以會于斷道。既會諸侯,駒之克乃執南郭子、蔡子、晏子以歸。齊頃公圍魯,魯臧孫許蹠晉求援。駒之克率師救魯,敗齊師于靡笄。齊人爲成,以甗、賂(鉻?)、玉筲(毊?璆?)與淳于之田。明歲,齊頃公朝于晉景公,駒之克走援齊侯之帶,獻之景公,曰:“齊侯之來也,老夫之力也。”

桥:駒之克即郤克(郤献子),其子郤锜后称驹伯,而据上面这段《繫年》,则可能“駒”(驹)为地名,此时已归入郤家,亦可能駒之克意为駒之父克。

杨伯峻先生注“请以其私属”曰:

杜《注》:“家众也。”谓请率其家族之兵车士众往伐齐。

杨伯峻先生于“又弗许”之后引《晋世家》云:

至国,请君,欲伐齐。景公问知其故,曰:“子之怨,安足以烦国?”弗听。

“鲁”(杨注:鲁国-姬姓,文王子周公-旦之后。周公辅佐周王朝,成王封其子于曲阜,定四年《传》“因商奄之民命以伯禽而封于少皞之虚”是也。龚景瀚谓鲁都一为曲阜,一为奄城,古奄国都也。二城相距仅三里。曲阜在东而稍北,今山东-曲阜县北三里之古城村。奄城在西而稍南,即今曲阜县治。初都曲阜,炀公迁奄城;春秋时又迁曲阜,盖在僖公时。详《澹静斋文钞•鲁都考》。一九七七年曾于鲁都进行勘探发掘,测得鲁都城平面大致呈不规则横长方形,城东西最长处三点七公里,南北最宽处二点七公里,面积约十平方公里。周围有城壕,西北两面城壕利用古洙水河道。(城周长二十三点七里,面积三十九点五平方里,)今日曲阜县县城仅占鲁故城西南角之一小部分。故城城门十一座,东、西、北各三座门,南两座门。鲁宫殿在城中。在东北部城墙下与城内西北、西南部有鲁城以前之居民区,或即商奄遗址。#据《谷梁传》,中城即内城。若然,则此中城即鲁都曲阜之内城。杜《注》以此为鲁国城邑之名,云在“东海-厚丘(各本误作廩丘,今从金泽文库本、南宋小字本正)县西南”,即在今江苏-沭阳县境,为鲁边境所未达。杜《注》不可信。说详江永《考实》。定六年“城中城”与此同。#杜《注》:“少皞虚,曲阜也,在鲁城内。”),推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“卫”——“帝丘”(杨注:卫,国名,姬姓;文王子康叔-封之后。传世有康叔丰鼎,丰即封。“卫”字卜辞多见,足见其地名早已有之,金文亦有,字形不一。此时卫国都朝歌,即今河南省-淇县治。戴公庐曹,今河南旧滑县治(新治已移至道口镇);文公迁楚丘,今滑县东六十余里;成公迁帝丘,今河南省-濮阳县。于春秋后十三世二百五十八年,为秦二世所灭。#帝丘,今河南省-濮阳县西南。《明一统志》又有帝丘城,云在滑县(此指旧治,今已移治于其西之道口镇)东北七十里土山村,即卫成公所迁,盖其境相接也。则卫自楚丘迁帝丘,两地相距不远。#卫自成公已迁都帝丘,即今濮阳县西南二十许里之颛顼城。),推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“曹”估计其位置为:东经115.53,北纬35.11(今城西北四里,汉城)。

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“断道”推测位置为:东经112.34,北纬35.12(济源西,封门口)。

“河”——“南河”——“棘津”(杨注:“南河”,阮刻本作“河南”,今从《唐石经》、金泽文库本订正。古黄河东北流,如卫肯借路,则由卫境渡河,卫既不肯借路,则军队南还,由南河渡,再向东。南河即南津,亦谓之棘津、济津、石济津,在河南省-淇县之南,延津县之北,河道今已湮。),推测位置为:东经114.11,北纬35.31(东屯镇-汲津铺)。黄河上渡口甚多,只是我估计是用的这一个,下节有地图,可按查。

《宣十七年传》:

齐侯使高固、晏弱、蔡朝、南郭偃会。及歛盂,高固逃归。夏,会于断道,讨贰也。盟于卷楚,辞齐人。晋人执晏弱于野王,执蔡朝于原,执南郭偃于温。苗贲皇使,见晏桓子。归,言于晋侯曰:“夫晏子何罪?昔者诸侯事吾先君,皆如不逮,举言群臣不信,诸侯皆有贰志。齐君恐不得礼,故不出,而使四子来。左右或沮之,曰:‘君不出,必执吾使。’故高子及歛盂而逃。夫三子者曰:‘若绝君好,宁归死焉。’为是犯难而来。吾若善逆彼以怀来者,吾又执之,以信齐沮,吾不既过矣乎?过而不改,而又久之,以成其悔,何利之有焉?使反者得辞,而害来者,以惧诸侯,将焉用之?”晋人缓之,逸。((p 0772)(07170103))(069)

秋八月,晋师还。((p 0774)(07170104))(069)

《宣十七年经》:

秋,公至自会。((p 0771)(07170007))(069)

我的粗译:

于是齐侯(齐侯-无野,齐顷公)派出卿高固(高宣子)以及大夫晏弱(晏桓子)、蔡朝、南郭偃参加盟会,可他们走到“歛盂”,高固又逃了回去。这年夏天,各家诸侯在“断道”盟会,要向有背离者问罪。己未那天(杨注:王韬推得为八月十六日,误。当为六月十五日,详《春秋长历考正•校注》。),在“卷楚”盟誓,却没让齐人参加。晋人把晏弱扣在了“野王”,把蔡朝扣在“原”,把南郭偃扣在“温”。

大夫苗贲皇被晋侯(晋侯-獳,晋景公)派做使者,去见了晏桓子(晏弱)。他回去以后,向晋侯汇报说:“夫晏子(晏桓子,晏弱)何罪?昔者诸侯事吾先君,皆如不逮,举言群臣不信,诸侯皆有贰志。齐君恐不得礼,故不出,而使四子来。左右或沮之,曰:‘君不出,必执吾使。’故高子(高宣子,高固)及歛盂而逃。夫三子者曰:‘若绝君好,宁归死焉。’为是犯难而来。吾若善逆彼以怀来者,吾又执之,以信齐沮,吾不既过矣乎?过而不改,而又久之,以成其悔,何利之有焉?使反者得辞,而害来者,以惧诸侯,将焉用之?(那个晏子犯了什么错?过去各家诸侯侍奉咱先君,唯恐不能让咱称心,可他们总觉着难得咱群臣满意,就都有了背离之心。现在齐国主上怕受侮辱,自己不来,派四位大人来。决策时,他们主上的左右应该曾反对说:“主上不去,他们肯定把咱使者扣住。”,所以那个高子才会到了“歛盂”又逃回去。而这三位大人却说:“哪怕咱去了会被杀,也不能中断主上的友好关系。”,这才冒险前来。咱本该好好待他们,也能鼓励肯来朝见的人,可咱竟扣下他们,让齐国那些反对意见应验,不是显然错了吗?错了又不补救,还拖着,让那些被扣的人后悔来咱这儿,对咱有啥好处呢?让那些回去的人有话说,却伤了那些肯来的人,还吓坏了别的诸侯,到底打算怎样呢?)”,于是晋人放松对晏子的看管,让他逃了回去。

这年秋八月,在盟会处的晋军撤了回去。

一些补充:

下面是同盟于断道一些相关地点天地图地形图标注:

杨伯峻先生注“夏,会于断道,讨贰也”曰:

贰,《传》未言何国,是时宋已与楚平,郑、陈、蔡亦皆附楚,贰或指诸国也。既徵会于齐,则原不以齐为贰也。

杨伯峻先生注“苗贲皇使”曰:

苗贲皇《晋语五》作“苗棼皇”,贲、棼古音同,得通假。据襄二十六年《传》,苗贲皇为楚-鬬椒之子,宣四年楚灭若敖氏,逃奔晋国,晋以苗邑与之。苗在今河南省-济源县西南。此谓苗贲皇此时正出使而过野王也。

杨伯峻先生注“昔者诸侯事吾先君,皆如不逮”曰:

《论语•季氏篇》云:“见善如不及。”如不及与此如不逮同意。因其如不逮,故努力为之,杜《注》“言汲汲也”,得其义矣。

杨伯峻先生注“举言群臣不信,诸侯皆有贰志”曰:

举,皆也。此谓诸侯皆言晋之群臣不信之,因皆有贰心。苗贲皇当时不敢斥君,故言群臣。

杨伯峻先生注“吾若善逆彼以怀来者”曰:

若,应该之意,说详俞樾《平议》。谓当盛情迎接,以使来晋国者怀恋思念。

杨伯峻先生注“吾又执之”曰:

此句有省略,意谓吾不善逆之,而又执之。

杨伯峻先生于“晋人缓之,逸”之后注云:

十八年《传》缯之盟言“蔡朝、南郭偃逃归”,不及晏弱,知此时逃逸者唯晏弱一人耳。说详武亿《义证》。

杨伯峻先生注“秋八月,晋师还”曰:

惠栋《补注》引惠士奇云:“晋未尝出师,而云‘晋师还’者,岂断道讨贰之师欤?似有阙文。”然考定四年《传》云,“君行师从,卿行旅从”,则会盟可随师旅。此或盟会之师旅还晋。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“歛盂”(杨注:歛,旧音廉。歛盂,卫地,在今河南省-濮阳县东南。),我估计其位置为:东经115.2,北纬35.7(濮阳东南,据《春秋左传注》初版附《郑宋卫》地图)。

“断道”(杨注:杜《注》:“断道,晋地。”《汇纂》及《大事表》均以今山西省-沁县东北之断梁城当之,未必确。沈钦韩《补注》则以断道与《传》之“卷楚”为一地,而以在今河南省-原阳县-西汉所置之卷县当之,亦未必可据。以《传》文“野王”、“原”、“温”诸地理推之,断道、卷楚当在今济源县西南一带。),推测位置为:东经112.34,北纬35.12(济源西,封门口)。

“卷楚”(杨注:杜《注》谓“卷楚即断道”,陈立《公羊义疏》则谓“似断道与卷楚二地”,纵是二地,亦当相距不远。),推测位置为:东经112.53,北纬35.12(济源市-思礼乡-荆王村)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“苗”(杨注:苗,晋邑,据《水经》卷四《濝水注》,当在今河南-济源县西。详杨守敬、熊会贞《水经注疏》。),推测位置为:东经112.29,北纬35.04(济源市-大峪镇-苗王战,封门口南七公里)。

“野王”(杨注:野王,在今河南省-沁阳县治。),推测位置为:东经112.93,北纬35.08(焦作-沁阳-沁南遗址——野王城遗址)。

“原”(杨注:原,今河南省-济源县北而稍西有原乡,当即其地。顾栋高《大事表》以为济源之原为庄十八年原庄公之原,此则另一原邑,疑未能明。#《通志•氏族略》云:“周有原庄公,世为周卿士,故以邑为氏。”余详隐十一年《传•注》。顾栋高《大事表》以今河南省-济源县西北之原乡为其国,实则采邑也。#杜《注》以为文公以其女妻赵衰。赵同、赵括、赵婴齐各食邑于原、屏、楼三地,故《传》谓之原同、屏括、楼婴。原即赵衰为原大夫之原,亦即隐十一年《传》周桓王与郑庄公十二邑之原,在今河南省-济源县西北。屏地未详。楼,据《春秋地名考略四》,在今山西省-永和县南十里。),推测位置为:东经112.55,北纬35.16(济源-原昌村)。

“温”——“苏”(杨注:温,周王畿内之小国,当在今河南省-温县稍南三十里之地。#温,在今河南省-温县西南三十里。会于温,《经》文未书,盖书“盟于瓦屋”可以包括之。#成公十一年《传》云“昔周克商,使诸侯抚封,苏忿生以温为司寇”,则苏忿生乃周武王时司寇而受封于温者也。温即隐公三年“取温之麦”之温,故城在今河南省-温县西稍南三十里。依庄公十九年《传》观之,温于庄公十九年仍为苏氏邑。以金文证之,如敔簋铭云“王赐田于[含攵]五十田,于旱五十田”,则此所谓温田者,亦王田之在温者耳,非以其全邑与郑,故温仍得为苏氏邑。#温为苏氏邑,成十一年《传》云,“苏忿生以温为司寇”,则温为苏氏始封邑。故僖十年《经》云“狄灭温,温子奔卫”,而《传》作“苏子奔卫”以邑言之则曰温子,以氏言之则曰苏子,一也。#温,今治西南,湨水所经。),推测位置为:东经112.93,北纬34.91(温县城西16公里处的招贤乡-上苑村北地,温邑故城平面呈方形,东西长400米,南北宽近400米)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《宣十七年传》:

范武子将老,召文子曰:“燮(xiè)乎!吾闻之,喜怒以类者鲜,易者实多。《诗》曰:‘君子如怒,乱庶遄沮(chuán jǔ)。君子如祉(zhǐ),乱庶遄已(yǐ)。’君子之喜怒,以已乱也。弗已者,必益之。郤(xì)子其或者欲已乱于齐乎。不然,余惧其益之也。余将老,使郤子逞其志,庶有豸(zhì)乎?尔从二三子唯敬。”乃请老。郤献子为政。((p 0774)(07170201))(069)

我的粗译:

晋军回去后,范武子(士会,士季,随会)决定告老,于是把儿子文子(士燮,范叔,范文子)召到跟前,告诉他:“燮(士燮,范叔,范文子)乎!吾闻之,喜怒以类者鲜,易者实多。《诗》曰:‘君子如怒,乱庶遄沮。君子如祉,乱庶遄已。’君子之喜怒,以已乱也。弗已者,必益之。郤子(郤克,郤献子)其或者欲已乱于齐乎。不然,余惧其益之也。余将老,使郤子逞其志,庶有豸乎?尔从二三子唯敬。(燮呀!我听说,喜怒不失贵族应有分寸的人少,乱来的人多。《诗》里说:“贵族一生气,动乱就没戏。贵族一高兴,动乱被平定。”,贵族的喜怒,都是用来平乱的。不出手平定,肯定是想闹大。郤子怕是想在齐国平乱吧。不然,我怕他是想闹大。我打算告老,好让郤子能如意,希望会没事吧?以后你跟着几位大人,可得小心恭敬。)”,于是他向晋国主上(晋侯-獳,晋景公)告老,他们那儿提升了郤献子(郤克,郤子)作执政。

一些补充:

杨伯峻先生注“范武子将老”曰:

范武子即晋中军帅士会。初封随,故曰随武子;后又改封范,故又曰范武子。以后其子孙终春秋之世均称范。昔人多谓士会所封之范即《孟子》“自范之齐”之范,顾栋高《大事表》力主此说,且谓士会墓亦在山东省-范县(范县今废)东三里。然其地距晋远,恐难置信。老,告老退休也。《晋世家》作“魏文子请老休”,误。

杨伯峻先生注“吾闻之,喜怒以类者鲜”曰:

类,法也。喜怒合乎礼法者,曰以类,不然,便为不类,《孔子家语•五仪解》“忿怒不类”可证。

杨伯峻先生注“易者实多”曰:

易可解为反易,谓反其道(“喜怒以类”)而行之者实多。亦可解为轻易(去声),谓轻易而喜怒者实多。

杨伯峻先生注“君子如怒,乱庶遄沮。君子如祉,乱庶遄已”曰:

句在《小雅•巧言篇》。沮、已,皆止也。遄,速也。祉,喜也。意谓君子之怒或者喜,皆庶几能速止乱也。怒、沮为韵,古音同在模部。祉、已为韵,古音同在咍部。

《诗•小雅•节南山之什•巧言•二章(共六章)》:“乱之初生,僭始既涵。乱之又生,君子信谗。君子如怒,乱庶遄沮。君子如祉,乱庶遄已。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 297))。

杨伯峻先生注“弗已者,必益之”曰:

若不欲其止乱,则必增加其乱。参下引《晋语》文。

杨伯峻先生注“郤子其或者欲已乱于齐乎”曰:

其,表将然之副词。或者,表不肯定之副词。

杨伯峻先生注“余将老,使郤子逞其志”曰:

逞,快也。逞其志,犹言使其心志快意,满足其心愿也。

杨伯峻先生注“庶有豸乎?”曰:

豸音止,解也,言患难得解也。

杨伯峻先生于“郤献子为政”之后引《晋语五》云:

郤獻子聘于齊,齊頃公使婦人觀而笑之。郤獻子怒,歸請伐齊。范武子退自朝曰:‘燮乎!吾聞之,干人之怒,必獲毒焉。夫郤子之怒甚矣,不逞于齊,必發諸晉國。不得政,何以逞怒?余將致政焉,以成其怒,勿以內易外也。爾勉從二三子以承君命唯敬。’乃老。

《宣十八年经》:

十有八年春,晋侯、卫-世子臧伐齐。((p 0776)(07180001))(069)

《宣十八年传》:

十八年春,晋侯、卫-大子臧伐齐,至于阳穀。齐侯会晋侯盟于缯,以公子彊为质于晋。晋师还。蔡朝、南郭偃逃归。((p 0777)(07180101))(069)

我的粗译:

下一年,我们宣公十八年(公元前五九一年,周定王十六年,晋景公九年,齐顷公八年,卫穆公九年,楚庄王二十三年),春天,晋侯(晋侯-獳,晋景公)和卫国的大子臧一起进攻齐国,打到“阳穀”。齐侯(齐侯-无野,齐顷公)前往“缯”会见晋侯并举行盟誓,还派公子彊去晋国作质子,晋军撤回。被晋人扣住的齐国大夫蔡朝和南郭偃也逃了回去。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有八年春”曰:

正月二十日庚寅冬至,建子。

杨伯峻先生注“十八年春,晋侯、卫-大子臧伐齐,至于阳穀”曰:

《年表》云“齐顷公八年,晋伐败我”。《传》文无败齐事,《世家》亦未言及,《年表》或别有所本。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“阳穀”(杨注:据《清一统志》,阳穀(谷)古城在今山东省-阳谷县北三十里。《齐语》云:“岳滨诸侯,莫不来服。而大朝诸侯于阳穀。”#阳穀(谷)在今山东-阳谷县东北三十里,亦见僖三年《经•注》。),估计其位置为:东经116.27,北纬36.18(平阴县-东阿镇北)。

“缯”——“柯”(杨注:柯,齐邑。今山东省-阳谷县东北五十里有阿城镇,当是故城所在。#缯地无考,然绝非鄫国之鄫。或近今山东-阳谷县。),推测位置为:东经116.02,北纬36.17(东王庄村西,残东南角;亦“缯”)。

《宣十八年传》:

夏,公使如楚乞师,欲以伐齐。((p 0777)(07180201))(069)

楚庄王卒,楚师不出。既而用晋师,楚于是乎有蜀之役。((p 0778)(07180401))(061、069)

我的粗译:

这年夏天,我们“公”派人前往楚国请求他们派出部队,准备指挥这部队进攻齐国。

结果楚庄王去世,原定来助战的楚国部队未能出动。后来,我们请了晋国部队,接着楚人发动了针对我们的“蜀”之役。

一些补充:

杨伯峻先生注“楚庄王卒,楚师不出”曰:

此事紧接“公使如楚乞师”,为“秋,邾人戕鄫子”所隔断,《左传》本有隔《传》相接之例。俞樾《平议》及《古书疑义举例》卷六谓以下二十一字为错简,吴闿生《左传微》亦移此二十一字与“欲以伐齐”相接。于文义则然,于《传》例则未达一间。

杨伯峻先生注“既而用晋师”曰:

此指成二年鞌之役。意谓鲁本欲乞楚师伐齐,楚师不出,不久便用晋师伐齐。

杨伯峻先生注“楚于是乎有蜀之役”曰:

蜀之役在成二年冬,详彼《传》。蜀,鲁地,或以为在今山东省-泰安县西,或以今汶上县西之蜀山湖当之。据成二年《传》,其地当与阳桥相近,则前说较确。周原六八号卜甲有“伐蜀”文,当非此蜀。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“楚”——“郢”——“为郢”(杨注:楚亦名荆,详庄十年《经•注》。初都丹阳,据《史记•楚世家•集解》及《正义》当在今湖北省-枝江县;《水经注》谓在今秭归县一带,难信。武王迁郢,今江陵县北十里之纪南城。定公六年,楚昭王因畏吴而迁鄀,旋后还郢,证之楚王盦章钟铭,可信。武王十九年入春秋。楚王-负芻五年,灭于秦。楚器传世及出土者多见。#郢,楚都,今湖北省-江陵县(,详桓二年《传•注》)。黄在今河南省-潢川县(,见桓八年《传•注》)。自江陵至潢川今约七百里,古里较(今里)短,今之七百里当古之九百里,亦犹今自苏州至山东省-邹县约一千五百里,而哀七年《传》邾子谓“吴二千里,不三月不至”也。说参阎若璩《四书释地》。),推测位置为:东经112.18,北纬30.42(纪南城。有遗址,长方形城,4500╳3500,1600万平方米。春秋晚期?至战国中晚期:楚——为郢:庄十七至庄十八,庄三十二至僖二十七,僖二十七至文十四,宣八至昭五,昭三十至定六)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“蜀”(杨注:蜀,鲁地,或以为在今山东省-泰安县西,或以今汶上县西之蜀山湖当之。据成二年《传》,其地当与阳桥相近,则前说较确。周原六八号卜甲有“伐蜀”文,当非此蜀。),推测位置为:东经116.36,北纬35.58(汶上县-南旺镇,楚师自卫来,后至阳桥。如依《春秋左传注》所附地图则在泰安县东南,估计其位置为:东经117.1,北纬36.1)。

《成元年经》:

三月,作丘甲。((p 0782)(08010004))(069)

《成元年传》:

为齐难故,作丘甲。((p 0783)(08010201))(069)

我的粗译:

再下一年,我们成公元年(公元前五九〇年,周定王十七年,晋景公十年,齐顷公九年,卫穆公十年,楚共王元年),三月,因为齐国多次来进攻,我们组建了“丘甲”。

一些补充:

杨伯峻先生注“为齐难故”曰:

宣公即位,事齐极为恭敬。然十七年断道之盟,鲁、晋诸国联盟,以齐为敌。十八年,鲁又向楚国乞师,欲伐齐;楚未出师,故须防齐国之侵。

杨伯峻先生注“作丘甲”曰:

《周礼•小司徒》与服虔《注》引《司马法》皆云“九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸”。则“丘”系地方基层组织之名。昭四年有“丘赋”,《孙子•作战篇》有“丘役”,《庄子•则阳篇》有“丘里”,《孟子•尽心下》有“丘民”,诸“丘”字均同此义。甲,古有两义,一为铠甲,一为甲士。《谷梁传》明言此“甲”为铠甲。“作丘甲”,即使一丘之人均作铠甲。《左传》、《公羊》无此义。何休以《谷梁》释《公羊》,未必合《公羊》本意,使一丘之人均作铠甲,恐难行通。毛奇龄《春秋传》与《经问》则谓“使每丘出甲若干勒”,然而增加装备,不增士卒,备难之道亦不全。此“甲”字自以泛指甲士为正确。甲士则有甲亦有人。“作丘甲”内容更属异说纷纭。杜《注》以为本为每丘十六井,出戎马一匹,牛三头;每甸六十四井,出战车一辆,戎马四匹,牛十二头,甲士三人,步卒七十二人。今鲁则令一丘出一甸之赋,无端增加四倍。此说甚不合理。姑不论人民不胜负担,即以事实而论,鲁本有二军,若此时征收军赋四倍,即将扩充为八军,何以直至哀公十一年始“作三军”?其后如胡安国《春秋传》、孙觉《春秋经解》、顾炎武《补正》、万斯大《学春秋随笔》、龚元玠《春秋客难》、沈钦韩《补注》等书均于此说有所纠正,或者谓只增赋三分之一,或者谓只增赋四分之一,或者谓“但增加甲士而步卒如故”,然皆推测之辞,并无确证。今人对“作丘甲”亦各有己见。范文澜《中国通史简编》云:“就是一丘出一定数量的军赋,丘中人各按所耕田数分摊,不同于公田制农夫出同等的军赋”,视之为军赋改革,且与宣十五年“初税亩”联系,较为合理。余说不备引。

桥:丘甲或者为某种地方武装,不在原有军制之内,可能动员了“民”以外的野人(也许包括农奴)。

《成元年经》:

夏,臧孙许及晋侯盟于赤棘。((p 0782)(08010005))(069)

《成元年传》:

闻齐将出楚师,夏,盟于赤棘。((p 0784)(08010301))(069)

冬,臧宣叔令脩赋、缮完、具守备,曰:“齐、楚结好,我新与晋盟,晋、楚争盟,齐师必至。虽晋人伐齐,楚必救之,是齐、楚同我也。知难而有备,乃可以逞。”((p 0784)(08010501))(069)

我的粗译:

听说齐国要请来楚国部队,这年夏天,我们的卿臧孙许(臧宣叔)与晋侯(晋侯-獳,晋景公)在“赤棘”会盟。

到这年冬天,我们的卿臧宣叔(臧孙许)就下令清点部队战士,修治城墙与武器,准备好防守器具,他发话:“齐、楚结好,我新与晋盟,晋、楚争盟,齐师必至。虽晋人伐齐,楚必救之,是齐、楚同我也。知难而有备,乃可以逞。(齐国和楚国站到了一起,我们又刚和晋国结盟,再有晋国、楚国正争当盟主,那齐国部队肯定会来进攻我们。尽管晋人会去进攻齐国,但楚人又会出动援救,就成了齐国和楚国一起进攻我们。知难而有备,才熬得过去。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“夏,臧孙许及晋侯盟于赤棘”曰:

臧孙许详宣十八年《传》并《注》。

杨伯峻先生注《宣十八年传》“臧宣叔”云:

臧宣叔即臧孙许,臧文仲-辰之子,武仲-纥之父。((p 0778)(07180501))(064)。

杨伯峻先生注“冬,臧宣叔令脩赋、缮完、具守备”曰:

脩赋是一事,即襄二十五年《传》“量入脩赋”之“脩赋”,治理军赋,亦即实施“作丘甲”之政令。缮完是一事,即襄三十一年《传》“缮完葺墙”之“缮完”,修治城郭。可单言“缮”,襄三十年《传》“缮城郭”可证;可单言“完”,隐元年《传》“大叔完聚”,“完”即是“完城郭”。《读本》以缮完为缮甲兵、完城郭两事亦通。总之为防守之工作具备。

杨伯峻先生注“知难而有备,乃可以逞”曰:

难,去声。逞,解也,谓忧患可以解开。见隐九年《传•注》。

杨伯峻先生注《隐九年传》“乃可以逞”云:

逞,杜《注》:“解也。”解者,谓忧患可解。说本焦循《左传补疏》。逞若作快意解,亦通。((p 0065)(01090601))(017)。

“赤棘”(杨注:据十二年《传》,赤棘,晋地,但不详今地何在。),我估计总在绛与新田附近一带。

《成二年经》:

二年春,齐侯伐我北鄙。((p 0785)(08020001))(069)

《成二年传》:

二年春,齐侯伐我北鄙,围龙。顷公之嬖人卢蒲就魁门焉,龙人囚之。齐侯曰:“勿杀!吾与而盟,无入而封。”弗听,杀而膊诸城上。齐侯亲鼓,士陵城。三日,取龙。遂南侵,及巢丘。((p 0786)(08020101))(069)

我的粗译:

又下一年,我们成公二年(公元前五八九年,周定王十八年,晋景公十一年,齐顷公十年,卫穆公十一年,曹宣公六年,楚共王二年,郑襄公十六年,蔡景公三年,许灵公三年,秦桓公十六年,宋文公二十二年,陈成公十年),春天,齐侯(齐侯-无野,齐顷公)率兵进攻我们北部属地,包围了“龙”。这位顷公(齐顷公,齐侯-无野)的宠臣卢蒲就魁攻打城门,被“龙”人俘虏,齐侯发话:“勿杀!吾与而盟,无入而封。(别杀他,我会和你们盟誓,不进入属于你们的田地。)”,但“龙”人不听他的,把卢蒲就魁杀了晾在城上示众。结果齐侯亲自擂鼓发动进攻,让那些“士”爬城,只三天,就打下“龙”。接着继续向南进犯,打到“巢丘”。

一些补充:

杨伯峻先生注“二年春”曰:

正月十二日庚子冬至,建子。

杨伯峻先生注“顷公之嬖人卢蒲就魁门焉”曰:

《通志•氏族略》五云“卢蒲氏,姜姓,齐桓公之后”,不知何据。门谓攻城。

杨伯峻先生注“吾与而盟,无入而封”曰:

两“而”字均同“尔”。封,境也。

杨伯峻先生注“杀而膊诸城上”曰:

膊音博,《方言》云:“暴也。”《广雅》云:“张也。”则相当于今之暴露、陈列。“膊诸城上”与僖二十八年《传》“尸诸城上”义同。

“龙”(杨注:龙,在今山东泰安县东南。“龙”《史记》作“隆”。《年表》列“齐取我隆”于元年,与《传》异。),推测位置为:东经117.18,北纬35.93(泰安市-岱岳区-房村镇-乡城北村)。

“巢丘”(杨注:巢丘,当距龙不远,或不离泰安县境。),我估计其位置为:东经117.1,北纬35.8(“龙”南,山口北)。

《成二年经》:

夏四月丙戌,卫-孙良夫帅师及齐师战于新筑,卫师败绩。((p 0785)(08020002))(069)

《成二年传》:

卫侯使孙良夫、石稷、宁相、向禽将侵齐,与齐师遇。石子欲还。孙子曰:“不可。以师伐人,遇其师而还,将谓君何?若知不能,则如无出。今既遇矣,不如战也。”((p 0786)(08020201))(069)

夏,有……((p 0787)(08020202))(069)

石成子曰:“师败矣,子不少须,众惧尽。子丧师徒,何以复命?”皆不对。又曰:“子,国卿也。陨子,辱矣。子以众退,我此乃止。”且告车来甚众。齐师乃止,次于鞫居。新筑人仲叔-于奚救孙桓子,桓子是以免。((p 0787)(08020203))(069)

既,卫人赏之以邑,辞,请曲县、繁缨以朝。许之。((p 0788)(08020204))(069)

仲尼闻之曰:“惜也,不如多与之邑。唯器与名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。若以假人,与人政也。政亡,则国家从之,弗可止也已。”((p 0788)(08020205))(069)

我的粗译:

同年,卫侯(卫穆公,卫侯-速)派出卿孙良夫(孙桓子)以及大夫石稷(石成子)、宁相、向禽将率兵进犯齐国,半路上,他们遭遇了齐国大军,石子(石稷,石成子)想撤退,但孙子(孙良夫,孙桓子)说:“不可。以师伐人,遇其师而还,将谓君何?若知不能,则如无出。今既遇矣,不如战也。(这可不成。指挥部队去进攻别人,碰上人家部队就往回跑,把咱主上往哪儿搁?要觉着咱打不过,就别出来,现在碰上了,不如打一仗。)”。

夏四月丙戌那天(杨注:丙戌,二十九日。),卫国部队战败……

退却路上,石成子(石稷)对孙子说:“师败矣,子不少须,众惧尽。子丧师徒,何以复命?(部队垮了,大人不顶一阵,怕要全丢光了。大人丢光部队,还怎么回去复命?)”,几位大人都不理他。他只好改口:“子,国卿也。陨子,辱矣。子以众退,我此乃止。(大人您,是“国”里的卿,大人要死了,是我们“国”的耻辱。大人还是带大家撤退,让我留下抵抗。)”,然后,他还告诉大家后方已经有大批战车赶来。于是他们站住了脚,齐国部队没再进逼,停驻在“鞫居”。战斗中,是管理“新筑”的大夫仲叔-于奚出手援救孙桓子,桓子(孙良夫,孙桓子)才得逃脱。

事后,卫人准备赏给仲叔-于奚城邑,但他不愿接受,要求让他能够使用三面围合的乐器架,朝见时驾车马可以装饰“繁缨”。卫人准了。

仲尼(孔丘)听说此事,评论说:“惜也,不如多与之邑。唯器与名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。若以假人,与人政也。政亡,则国家从之,弗可止也已。(可惜了,不如多赏他城邑。而彝器和名分,是不能随便给出去的,得由主上掌握着。名分代表威望,威望保有彝器,彝器展现规矩,规矩维护公义,公义带来收益,有收益就能安定“民”,这是统治的“大节”。要是给出去,就是交出统治权。没有统治权,国和家都会跟着垮掉,再想拢都拢不起来了。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“卫侯使孙良夫、石稷、宁相、向禽将侵齐”曰:

据杜《注》,孙良夫,孙林父之父。石稷,石碏四世孙。宁相,宁俞子。宁相之“相”旧读去声。向禽将,“禽将”当是名。或以“向禽”为姓名,“将”字另读,恐不确。《卫世家》云:“穆公十一年,孙良夫救鲁伐齐。”司马迁以此次卫国出军为救鲁。

杨伯峻先生注“与齐师遇”曰:

两国军队相遇之地《传》文未言,若齐军由伐鲁而直接回国,则不必绕道经卫之新筑。《汇纂》则以为相遇在新筑,因云:“考其情事,盖卫兴侵齐之师尚在卫之封内,而齐既伐鲁,遂乘胜而伐卫,;两军遇于新筑而战尔。”此说难通。若齐果攻卫,卫将帅石稷不应主张退军。下列二说似较合理:(一)相遇不在新筑,而在齐、卫边境。齐既遇卫向齐进军,当逼使卫军后退,而后跟踪之,以至于新筑会战。(二)相遇在新筑,而新筑不在魏县南,而在齐、卫边境。王夫之《稗疏》以为新筑在“齐、卫交界之境”今山东-惠民县,然其依据错误,结论自不可信。且惠民县偏北,齐、卫两军都不必经过其地。但“齐、卫交界之境”此一设想不可厚非。

杨伯峻先生注“若知不能,则如无出”曰:

“不能”犹言“不能战”。如,应当也。句法与僖二十二年《传》“若爱重伤,则如勿伤”一致。

杨伯峻先生注“夏,有……”曰:

原文有阙脱。此段应为叙述新筑战事。新筑战事在夏四月,故知“夏”字为读。

杨伯峻先生注“师败矣,子不少须,众惧尽”曰:

须,等待。意谓孙良夫若不稍许等待,顶住敌人,而仓促后退。恐怕全军将被歼灭。说本俞樾《平议》。章炳麟《读》解“须”为退,不确。

杨伯峻先生注“皆不对”曰:

孙良夫等人皆不答。实为不肯稍停以禦敌。

杨伯峻先生注“陨子,辱矣”曰:

陨,《说文》引作“抎”,云“有所失也”,作损失解。此语仅向孙良夫言。停止抵抗,自有被杀被俘之危,故以云“陨子,辱矣”。石稷见诸将帅俱不稍停,故又改口。

杨伯峻先生注“我此乃止”曰:

我止于此以禦齐师。我此乃止,我乃止此之变句。

杨伯峻先生注“且告车来甚众”曰:

且,连词。与宣二年《传》“斗且出”、成十三年《传》“狄应且憎”之“且”字用法相同。车,指新筑援军之战车。此叙石稷要求不停止抵抗,复谓援军之战车来者甚多,通告军中以安人心。

杨伯峻先生注“齐师乃止”曰:

齐见卫军停止后退,又将抵抗,又闻其援军将至,故亦不再前进。

杨伯峻先生于“桓子是以免”之后注云:

《贾子•审微篇》云:“齐人攻卫,叔孙于奚率师逆之,大败齐师。”叔孙于奚即仲叔-于奚。齐师曾大败,《左传》不载。

杨伯峻先生注“既,卫人赏之以邑”曰:

“既”即“既而”。文元年《传》:“楚子将以商臣为太子,既又欲立王子职。”《周语上》:“荣公若用,周必败。既,荣公为卿士。”诸“既”字同此用法。《贾子•审微篇》作“卫于是赏以温”。

杨伯峻先生注“请曲县、繁缨以朝”曰:

“县”同“悬”,指钟、磬等乐器悬挂于架。古代,天子乐器,四面悬挂,象宫室四面有墙,谓之“宫悬(县?)”;诸侯去其南面乐器,三面悬挂,曰“轩县”,亦曰“曲县”;曲,古代字形接近“凹”字 ,象四方而缺其一也。大夫仅左右两面悬挂,曰“判县”;士仅于东面或阶间悬挂,曰“特县”。仲叔-于奚请“曲县”,是以大夫而僭越用诸侯之礼。余详《周礼•春官•小胥》孙诒让《正义》。繁音盘。《说文》作“緐”,马鬣毛前装饰,亦诸侯之礼。详《周礼•春官•巾车》孙诒让《正义》。

下面是曾侯乙墓编钟的图片,从图中可见,悬挂这套编钟的钟架占了两个面,但其实曾侯乙墓还同出了一套编磬,悬挂这套编磬的磬架正好可以占据第三个面,与编钟一起组成“曲县”。图片出自《曾侯乙编钟》:

下面是曾侯乙墓编磬的图片,磬架高 1.09米、宽2.15米,而曾侯乙墓编钟的两面钟架则一个高 2.65米、宽7.48米,另一个高 2.73米,宽3.35米,比磬架稍大,但应仍可围合而成为“曲县”。图片出自《湖北省博物馆》:

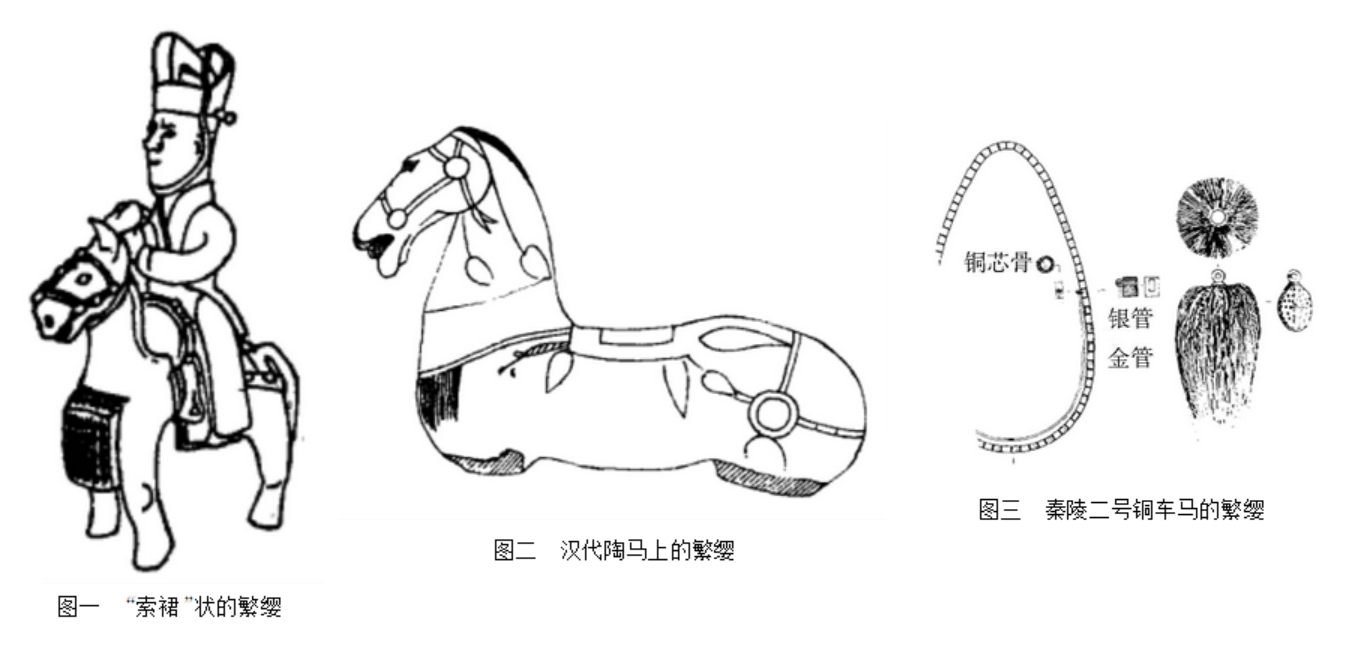

下面再贴一遍马饰緐缨的图片,出自罗小华《说緐缨_兼论鞅_靷_靳及其他》201401《考古与文物》。

以上罗小华文章中指出:

繁缨之“繁”,其本字应为“緐”。《说文》所谓“马髦饰”应为“马旄饰”,是牦牛尾制作的穗状物,系结于马颈之下,《秦始皇陵铜车马发掘报告》中称之为铜缨络。

杨伯峻先生注《哀二十三年传》“其可以称旌繁乎!”曰:

称,副也。马宗琏《补注》引《贾子新书•审微篇》云:“繁缨者,君之驾饰也。”又引《说文》及《文选》薛综《西京赋•注》谓“繁为马髦之饰,或以璿玉为之。”此季康子赙以马,谓能称宋君太夫人之马饰不。郭沫若《两周金文辞大系考释》云“《师虎簋铭文》云‘(載)先王既令乃(祖)考事啻(嫡)官(司左)右戲緐荆’。左右戲緐荆,许瀚云:‘《说文》云:戲,三军之偏也。戲之本义惟此铭足以当之。’案与《师[毁-工+言]簋》‘耤司我东西(东偏西偏)僕[馬(乞-乙+攴)]百工牧臣妾’辞例相同。东西偏即左右戲,緐荆则当与僕馭等相当。緐当即马饰緐缨之緐,荆盖叚为旌。緐荆与《左传》之荆緐殆是一事。”((p 1720)(12230101))(135)。

下面是山东后李春秋车马坑出土时的状况,图中下方可见四个缀着一排排白色贝壳的马饰遗痕,此马饰有可能是繁缨之一种,图片出自《山东后李春秋车马坑和淄河店2号战国大墓》:

杨伯峻先生注“唯器与名”曰:

器指“曲县”、“繁缨”等器物,“名”指当时爵号。

杨伯峻先生注“君之所司也”曰:

“器”、“名”皆人主掌握以指挥、统治臣民之具,不能假借于人。

杨伯峻先生注“名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民”曰:

有某种爵号,即赋予某种威信。有某种威信,即能保持所得器物。制定各种器物,以示尊卑贵贱,体现当时之礼。义循礼而行。行义然后能产生大众之利。平,治理。《孟子•离娄下》“君子平其政”可证。亦可连言“平治”。如《孟子•公孙丑下》“夫天未欲平治天下也”可证。

杨伯峻先生于“弗可止也已”之后注云:

《孔子家语•正论解》载此事,与此大体相同。《贾子•审微篇》载此事,略有差异。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“新筑”——“盂”(杨注:新筑,据《传》,为卫国地名,《汇纂》谓在今河北-魏县南,余详《传•注》。#盂,邑名也。就会献之,故自卫行而过宋野。”此时卫都帝丘,即今河南-濮阳县西南之颛顼城,距洮不过五十余里,其经过宋国之郊野,或有他故,不然,不致绕道也。盂,江永《考实》谓“盖卫东境之邑”,高士奇《地名考略》疑即僖二十八年之敛盂,则即今濮阳县东南之敛盂聚,必不可信。卫岂肯以国都郊外之地献于他国?),我估计其位置为:东经115.8,北纬36.1(卫接齐境)。

“鞫居”(杨注:鞫居,据《后汉书•郡国志》,在今河南-封丘县。但封丘离新筑,离卫都帝丘(今濮阳县西南)较远,且偏南,未必是齐国行军目标,当以阙疑为是。),我估计其位置为:东经115.9,北纬36.2(卫、齐境上)。

下面是新筑之战相关地点天地图地形图标注:

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《成二年经》:

六月癸酉,季孙行父、臧孙许、叔孙侨如、公孙婴齐帅师会晋-郤克、卫-孙良夫、曹-公子首及齐侯战于鞌,齐师败绩。((p 0785)(08020003))(069)

一些补充:

杨伯峻先生注“公孙婴齐”曰:

公孙婴齐,叔肸之子,又称仲婴齐,谥声伯。

桥案:

此公孙婴齐恐非仲婴齐,《春秋经》中鲁国之卿名婴齐者,有六年《经》“公孙婴齐如晋。”,八年《经》“公孙婴齐如莒。”,十七年《经》“壬申,公孙婴齐卒于貍脤。”,又有十五年《经》“三月乙巳,仲婴齐卒。”,则公孙婴齐与仲婴齐显非一人,《春秋经》亦不至混用。且十五年《经》之仲婴齐虽亦可谓为公孙婴齐,但此人乃仲遂之子,以“仲”为“氏”,自可称仲婴齐。而此处之公孙婴齐谥声伯,“伯”乃行次,其为叔肸子又氏“子叔”或“叔”,当无于“婴齐”上冠“仲”之理。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“曹”估计其位置为:东经115.53,北纬35.11(今城西北四里,汉城)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“鞌”(杨注:“鞌”同“鞍”,鞌即历下,在今济南市西偏。《通典》云在今平阴县东,不可信。说详《汇纂》。《谷梁传》谓“鞌去国五百里”。顾炎武《日知录》云:“今之六十二里弱,遂当古之百里。鞌去国五百里,今自历城至临淄仅三百三十里。”#杜《注》:“鞌,向魋邑;薄,公邑,欲因易邑为公享宴而作乱。”鞌有二,成二年鞌之战乃齐地,详彼《注》;此为宋邑。薄即亳,亦即庄十二年《传》公子御说所奔之亳,在今河南-商丘市北四、五十里,接山东-曹县界。汤都于此,故宋景公谓之宗邑,参王国维《观堂集林•说亳》。王国维又云:“鞌,桓魋之邑,地虽无考,当与薄近。是岁魋入于曹以叛,时曹地新入于宋,虽未必为魋采邑,亦必与魋邑相近。”则鞌当在今山东-定陶县之南,河南-商丘市之北之某地。),估计其位置为:东经116.9632,北纬36.7013(一般认为即在今济南市区北部的北马鞍山下)。

《成二年传》:

孙桓子还于新筑,不入,遂如晋乞师。臧宣叔亦如晋乞师。皆主郤献子。晋侯许之七百乘(shèng)。郤子曰:“此城濮之赋也。有先君之明与先大夫之肃,故捷。克于先大夫,无能为役,请八百乘(shèng)。”许之。郤克将中军,士燮佐上军,栾书将下军,韩厥为司马,以救鲁、卫。臧宣叔逆晋师,且道之。季文子帅师会之。((p 0789)(08020301))(069)

及卫地,韩献子将斩人,郤献子驰,将救之。至,则既斩之矣。郤子使速以徇,告其仆曰:“吾以分谤也。”((p 0790)(08020302))(069)

我的粗译:

孙桓子(孙良夫)回到“新筑”,也不进城,直接前往晋国请求派兵援助。我们的卿臧宣叔(臧孙许)也前往晋国请求派兵援助。他们都住到晋国执政的中军元帅郤献子(郤克)那里,通过他提出要求。晋侯(晋侯-獳,晋景公)答应郤献子派出七百乘战车,但郤子(郤献子,郤克)说:“此城濮之赋也。有先君之明与先大夫之肃,故捷。克(郤献子,郤克)于先大夫,无能为役,请八百乘。(这跟城濮那回动员的兵力一样,可那回是仗着先君英明、先大夫又干练,我们才赢的。现在我“克”跟先大夫比,当随从都不够,求主上派给我八百乘战车。)”,晋侯准了。

于是,郤克带领中军将部队,士燮(范文子)带领上军佐部队,栾书(栾武子)带领下军将部队,由韩厥(韩献子)为司马,出动援救鲁国和卫国。臧宣叔前去迎接晋国大军,为他们带路。我们执政的卿季文子(季孙行父)率部队前去会合。

进入卫国境内后,一次,韩献子(韩厥)正要斩人,郤献子乘车飞速前去请他放人,但到了那儿,那人已经被斩。于是郤子下令让赶紧在全军示众,并且告诉为他赶车的人:“吾以分谤也。(我是要分担对他的怨言。)”。

一些补充:

《哀二十四年传》提到,宣叔(臧宣叔,臧孙许)此战中或战后还曾指挥晋军取汶阳:

昔臧文仲以楚师伐齐,取穀(谷);宣叔以晋师伐齐,取汶阳。((p 1722)(12240101))(141)。

杨伯峻先生注“皆主郤献子”曰:

两卿皆以郤克为主人,盖郤克为晋中军帅,主持政事;宣十七年郤克又曾为齐顷公母所笑,发誓报仇。

杨伯峻先生注“有先君之明与先大夫之肃,故捷”曰:

先大夫或指曾为本国卿大夫者本人之祖先,如《礼记•檀弓下》赵武“是全要领以从先大夫于九京”;但一般用以泛指本国前辈之卿大夫,不必本人同族。此亦泛指,实指先轸、狐偃、栾枝诸人。马宗琏《补注》谓“指郤縠”,然郤縠虽曾为晋文公中军帅,却死于城濮战前,未尝指挥城濮战役,说不可信。肃,敏捷也。才具敏捷,则可以胜敌。肃非“敬肃”之义,说详王引之《述闻》。

杨伯峻先生注“郤克将中军,士燮佐上军,栾书将下军”曰:

“佐”,阮刻本作“将”。据四年《传》,士燮亦佐上军;据十三年《传》,士燮至其时始将上军,则此时只能佐上军,故从《石经》、宋本、金泽文库本订正。说本《校勘记》。《齐世家》亦作“士燮将上军”,乃司马迁之疏误。不言中军佐与上军帅,据下《传》,中军佐当为荀首,上军帅当为荀庚。晋国各军将佐各有部队,此次荀首、荀庚及其部队均未出动。此役,较城濮之役兵车多一百辆。城濮之役,三军将佐均出动,而此役三军将佐仅出动一半,可见晋国虽名为三军,每军实力已大加扩充。宣十三年邲之战,赵朔将下军。此时赵朔或已死,故以当时下军佐栾书升任。下军佐亦未出动。下军佐为谁,无考。

关于当时的军制,我曾有些讨论,如有兴趣可移步《春秋左传注读后-补充与修正-军制臆想-上、兵车百乘》和《春秋左传注读后-补充与修正-军制臆想-下、军师旅卒行伍》。

杨伯峻先生注“韩厥为司马”曰:

邲之战,韩厥已为司马,此时仍为司马。

杨伯峻先生注“且道之”曰:

道同導(导)。導之,为向導开路。

杨伯峻先生注“韩献子将斩人”曰:

韩献子即韩厥。晋国司马职掌军法,僖二十八年《传》云“祁瞒奸命,司马杀之”,《晋语三》述晋惠公令司马说斩庆郑,均可为证。韩厥为司马斩人。

杨伯峻先生于“吾以分谤也”之后注云:

《晋语五》文与此大同。《韩非子•难一篇》亦载此事,且有评论。

“新筑”——“盂”我估计其位置为:东经115.8,北纬36.1(卫接齐境)。

“城濮”(杨注:城濮,卫地,今山东省旧濮县(一九五六年已并入范县)南七十里有临濮城,当即古城濮地。#莘北,当即城濮。),推测位置为:东经115.37,北纬35.47(临濮乡)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《成二年传》:

师从齐师于莘。六月壬申,师至于靡笄之下。齐侯使请战,曰:“子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,诘朝请见。”对曰:“晋与鲁、卫,兄弟也,来告曰:‘大国朝夕释憾于敝邑之地。’寡君不忍,使群臣请于大国,无令舆师淹于君地。能进不能退,君无所辱命。”齐侯曰:“大夫之许,寡人之愿也;若其不许,亦将见也。”齐-高固入晋师,桀石以投人,禽之而乘(chéng)其车,系桑本焉,以徇齐垒,曰:“欲勇者贾余馀勇。”((p 0790)(08020303))(069)

我的粗译:

晋国的中军元帅郤献子(郤克)、卫国执政的卿孙桓子(孙良夫)、我们鲁国执政的卿季文子(季孙行父)以及曹国一位卿(公子首)率领各家军队组成了联军。联军从卫国的“莘”地开始追踪齐军,六月壬申那天(杨注:壬申,十六日。),追到“靡笄”之下。齐侯(齐侯-无野,齐顷公)派人向晋军约战,来人说:“子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,诘朝请见。(大人指挥您主上的部队降临我们这小地方,我们虽然战士不多,但也请明天早上见一面吧。)”,晋人答复:“晋与鲁、卫,兄弟也,来告曰:‘大国朝夕释憾于敝邑之地。’寡君不忍,使群臣请于大国,无令舆师淹于君地。能进不能退,君无所辱命。(我们晋国与鲁国和卫国,那是兄弟,他们通报我们说:“有大国每天都拿我们这小地方撒气。”,敝国主上看不下去了,就派我们群臣向大国求情,还下令别让部队在主上地盘里久留。现在我们能进不能退,主上的命令不会落空。)”。

听说了晋人的答复,齐侯发话:“大夫之许,寡人之愿也;若其不许,亦将见也。(那位大夫的答复,也是寡人的希望,就算不答应,我们也得见面。)”。双方各自扎营,齐军的高固(高宣子)冲入晋军营垒,用石头砸倒一个人,抓了此人驾着他战车回去。跟着又在这辆战车后面拴上桑树根,一路烟尘走遍本方营区,嘴里还喊着:“欲勇者贾余馀勇。(想厉害我有多的卖。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“师从齐师于莘”曰:

齐师伐鲁、胜卫而归,晋师追踪而至。

杨伯峻先生注“子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,诘朝请见”曰:

不腆,见僖三十三年《传•注》。赋指军赋,与上文“此城濮之赋也”“赋”字义同。诘朝,次日早晨。此齐侯约战言辞,意谓“尔等率军队光临敝地,敝邑军队不强,也请明朝见一高下”。

杨伯峻先生注《僖三十三年传》“不腆敝邑”云:

腆,厚也。不腆云云,当时客套惯语,文十二年《传》“不腆弊器,不足辞也”、“不腆先君之弊器,使下臣致诸执事以为瑞节”、成二年《传》“不腆弊赋,诘朝请见”、“不腆弊赋,以犒从者”、襄十四年《传》“我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之”等等皆可证。不但田赋及他物可谦言不腆,人亦可谦言不腆,昭三年《传》“不腆先君之適以备内官”是也。不腆亦可言无腆,昭七年《传》“郑虽无腆”是也。((p 0495)(05330102))(049)。

杨伯峻先生注“晋与鲁、卫,兄弟也”曰:

晋与鲁、卫同为姬姓国,故云“兄弟”。

杨伯峻先生注“大国朝夕释憾于敝邑之地”曰:

大国,指齐;“敝邑”,鲁、卫自称。鲁、卫告晋之原文应是“齐国朝夕释憾于敝邑之地”,与襄十六年《传》穆叔之言相同。晋人对齐国转述,齐国由第三者变为第二者,故改“齐国”为“大国”。说详杨树达先生《读左传》。

杨伯峻先生注“寡君不忍,使群臣请于大国,无令舆师淹于君地”曰:

言晋君不忍见齐之侵凌鲁、卫,因使群臣向齐国请求,但又不令晋军久留于齐境,意谓可速战一决胜负。“舆师”,舆,众也,亦可作“师旟”,叔夷钟“余命女政于朕三军,肃成朕师旟之政德”可证。见《积微居金文说》。淹,,久也,见僖三十三年《传•注》。

杨伯峻先生注《僖三十三年传》“为从者之淹”云:

淹,久也。成二年《传》“无令舆师淹于君地”,久于君地也。故淹久亦可以以同义词连用,宣十二年《传》“二三子无淹久”是也。((p 0495)(05330102))(049)。

杨伯峻先生注“能进不能退,君无所辱命”曰:

此两句是晋将帅之辞,谓“我等受命而来,只能前进,不能后退,既有明日相见之约,我等当不使齐君落空”。‘君无所辱命’犹言不致辱君命,乃许战之言。杜《注》谓“不复须君命”,误。

杨伯峻先生注“桀石以投人”曰:

桀,举也。说详焦循《补疏》。

杨伯峻先生注“禽之而乘其车,系桑本焉”曰:

“桑本”,桑树根。以桑树根系于车,示与其它兵车有别。

杨伯峻先生注“欲勇者贾余馀勇”曰:

贾,买也,与桓十年《传》“其以贾害也”“贾”字同义。杜《注》谓“卖也”,非。

“莘”(杨注:莘,卫地,为卫、齐两国边界,其地狭隘,故《诗•邶风•二子乘舟》毛《传》云,“公令伋之齐,使贼先待于隘而杀之”。莘当在今山东省-莘县北八里。《卫世家》云:“宣公自以其夺太子妻也,心恶太子,欲废之。及闻其恶,大怒,乃使太子伋于齐,而令盗遮界上杀之。与太子白旄,而告界盗,见持白旄者杀之。”甚详赡。#齐师伐鲁、胜卫而归,晋师追踪而至。莘有几处。桓十六年之莘是卫地,在今山东-莘县北,庄十年之莘是蔡地,庄三十二年之莘是虢地,僖二十八年之有莘之墟又是古莘国。以地理考之,此莘当是桓十六年之莘,为从卫至齐之要道。杜《注》于桓十六年《传》云“卫地”,于此《注》则云“齐地”,则除上外,尚有齐之莘邑,恐不确。说本顾栋高《大事表》及沈钦韩《地名补注》。),推测位置为:东经115.67,北纬36.27(莘县城北莘亭镇-大里王村西200米处莘亭伊尹耕处碑)。

“靡笄”(杨注:笄音鸡。靡笄,山名,即今山东省-济南市-千佛山。江永《考实》说在长清县,不确。),推测位置为:东经116.8672,北纬36.6597(或认为即今济南市区西部的峨眉山)。

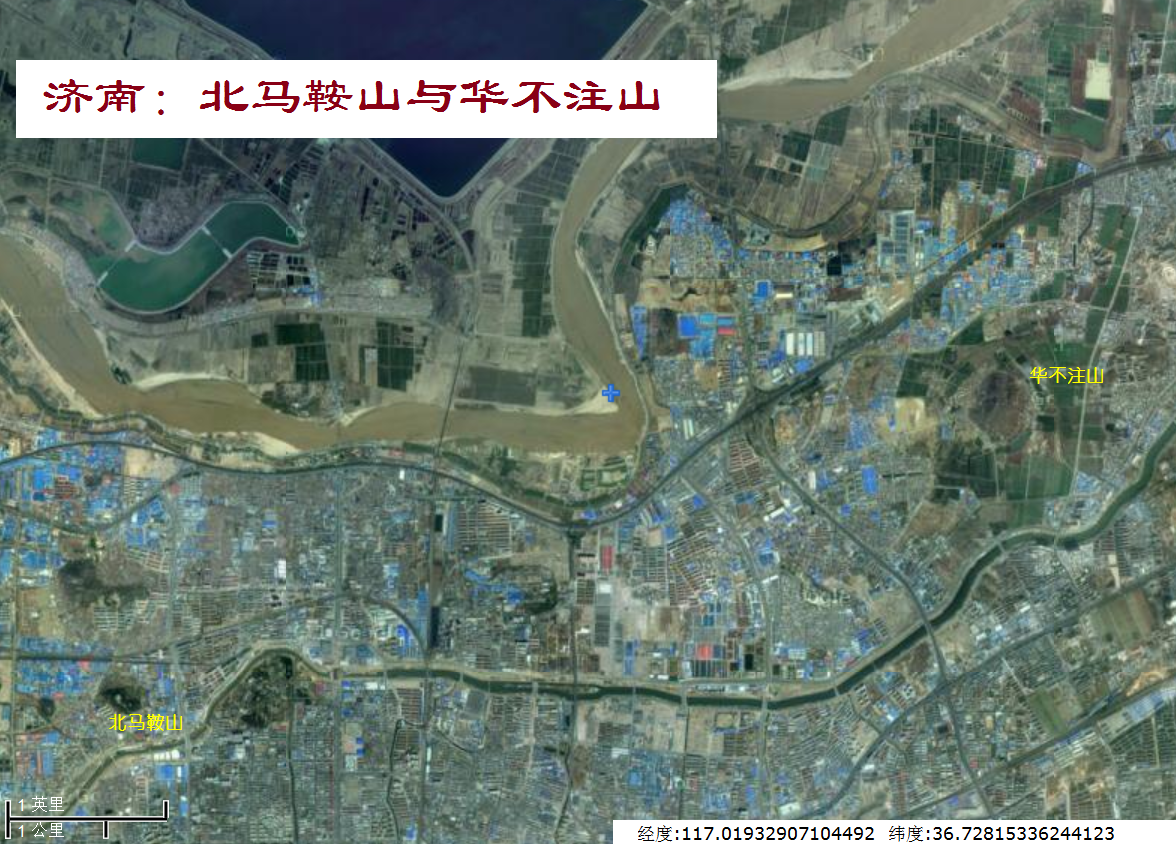

下面是济南-峨嵋山、北马鞍山、华不注山的GoogleEarth卫星图片,三座山都在名称的右偏上,深绿色:

《成二年传》:

癸酉,师陈于鞌。邴夏御齐侯,逢丑父为右。晋-解张御郤克,郑丘缓为右。齐侯曰:“余姑翦灭此而朝食。”不介马而驰之。郤克伤于矢,流血及屦,未绝鼓音,曰:“余病矣!”张-侯曰:“自始合,而矢贯余手及肘,余折以御。左轮朱殷,岂敢言病?吾子忍之!”缓曰:“自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?然子病矣!”张-侯曰:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。此车一人殿之,可以集事,若之何其以病败君之大事也?擐甲执兵,固即死也。病未及死,吾子勉之!”左并辔,右援枹而鼓。马逸不能止,师从之。齐师败绩。逐之,三周华不注。((p 0791)(08020304))(069)

我的粗译:

第二天,六月癸酉(杨注:癸酉,十七日。),两方在“鞌”列阵。齐军主帅齐侯(齐侯-无野,齐顷公)的指挥战车(戎车)由邴夏驾车,戎右是逢丑父,晋军主帅郤克(郤献子)的指挥战车由解张(张-侯)驾车,戎右是郑丘缓。

齐侯扬言:“余姑翦灭此而朝食。(我先灭了他们再吃早饭。)”,于是没给马披甲就让战车向前冲。

一上来,晋军主帅郤克就挨了一箭,流的血都灌到鞋里了。但他还坚持擂鼓,鼓声没停。但过一阵实在不行,他赶紧对旁边的人说:“余病矣!(我要不行了。)”。

在他左侧驾车的张-侯(解张)听到后对他说:“自始合,而矢贯余手及肘,余折以御。左轮朱殷,岂敢言病?吾子忍之!(自打两军对阵,我左手就中了一箭,一直穿到胳膊肘,我把它掰断了继续驾车,车左轮都染红了,我也没敢说我不行。大人您还得坚持!)”。

接着他右侧的戎右“缓”(郑丘缓)也对郤克说:“自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?然子病矣!(自打两军对阵,碰见沟沟坎坎,我就得下去推车,您难道注意过吗?原来大人不行了!)”。

然后,张-侯再对郤克说:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。此车一人殿之,可以集事,若之何其以病败君之大事也?擐甲执兵,固即死也。病未及死,吾子勉之!(全军都盯着咱这儿的军旗战鼓,前进后退都听这儿号令,这指挥车只要一人顶住,就能指挥全军战胜敌人,怎会因为谁不行耽误主上的大事呢?我们一朝穿上盔甲,拿起武器,就没打算活着回去,现在再不行,也没到死的分上,大人您还得坚持!)”。

解张说完,就把缰绳都归到左手,用右手拿过鼓槌替郤克擂鼓。由于解张左臂本就受了伤,再要左手一只手操纵六根缰绳,已无法精确驾驭马车,结果驾车马受惊,控制不住,拼命向前跑,晋军全军就也跟着拼命向前,于是大败齐军,追着齐军绕华不注山跑了三圈。

一些补充:

下面是济南-北马鞍山与华不注山的GoogleEarth卫星图片:

一般战车上三人有分工,车左负责射箭,例如下面虽然齐顷公贵为一国之君,且所乘为指挥战车(戎或戎车),因此甚至位置不在战车左侧而在中间,但还是由他而不是他车上的戎右逢丑父负责射箭,而且齐顷公射箭还射得很准。

车右(不仅是戎右)的职责使得他常要下车,承担取水等各种杂事,他无疑是车上地位最低的人。而且车右往往比较雄壮,他下车跑两步也能让马喘口气。需要车右下车去完成的任务首先是与敌人近战肉搏,其次就是推车,《左传》中不止一次记载了当战车遇到障碍后车右下车推车的情景。车战的战场虽然必定选在宽敞平坦的地方,但还是难免有车过不去的坎儿。

这里有两处反映了战车的车厢其实很拥挤:一处是为郤克驾车的解张左胳膊肘受伤后血流到了左车轮上,说明在左侧驾车的解张的左胳膊肘支出了车厢之外,悬在左车轮的上方,而驾车者其实应该尽量在车厢中间的。另一处是下面韩厥只用胳膊肘就挡住了綦毋张,让他不能进到车厢前部,可见如果在车厢中间有一个人张开胳膊肘以后,车厢两侧就都不够挤过去一个人了。所以当三个人在车厢中并列时,大家都不能随便张牙舞爪。

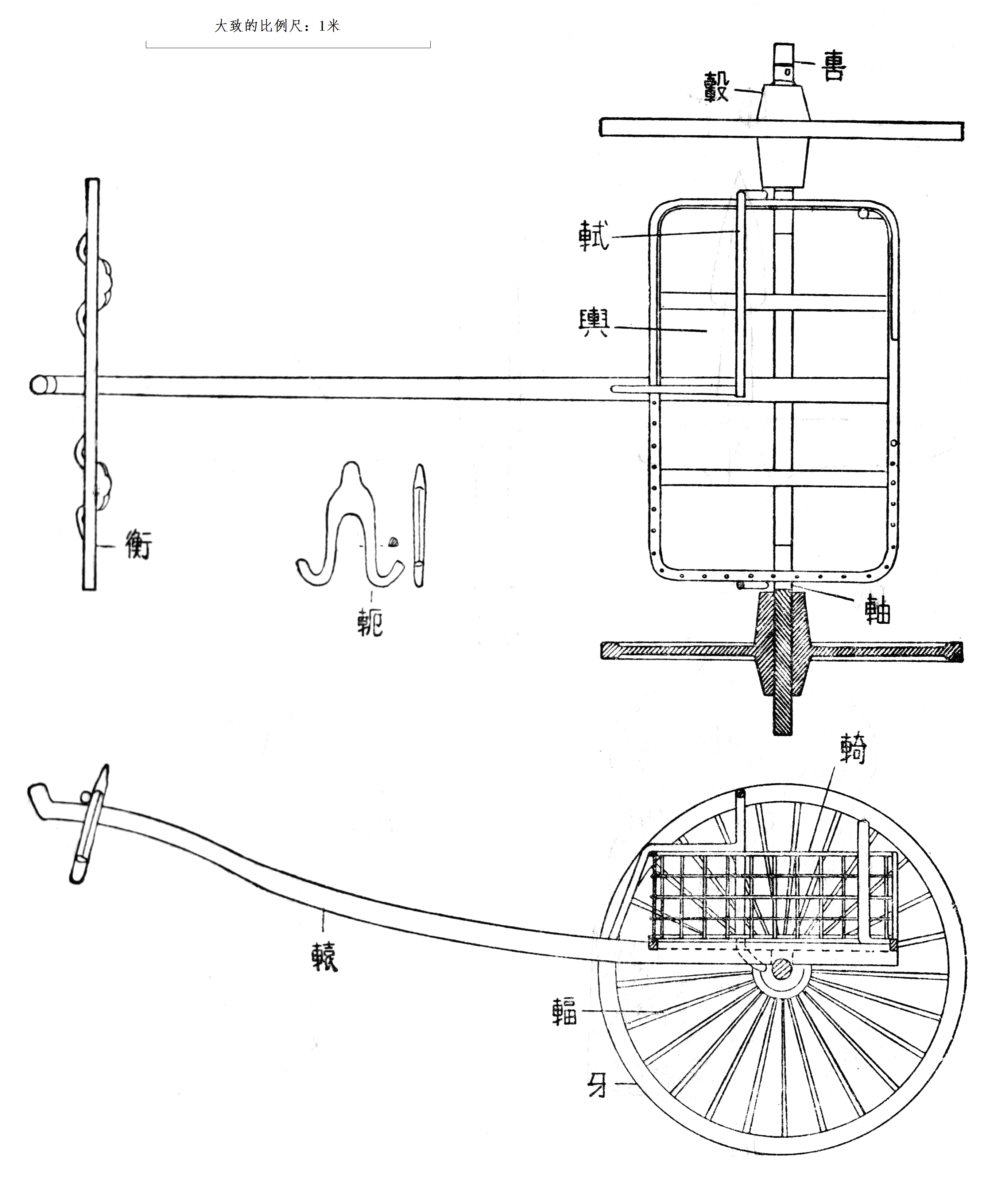

下面再贴一遍《春秋左传注》初版所附战车的线描图,根据杨泓先生《战车与车战二论》上的一些统计数字,我加了比例尺供参考,估计车厢(舆)宽约1.4米,进深0.8米左右,要挤进三条大汉,可见其拥挤:

这里还又一次强调了“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之”。而且强调了要一鼓作气,中间鼓音不能停下来,付出严重的代价也在所不惜。

杨伯峻先生注“邴夏御齐侯”曰:

文十八年有邴歜,襄二十五年有邴师,定十三年有邴意兹,皆齐人,以邴为氏。

杨伯峻先生注“晋-解张御郤克”曰:

文八年之解扬,襄三年之解狐,皆晋人,以解为氏。

杨伯峻先生注“郑丘缓为右”曰:

下文曰“缓曰”,可知“缓”是名,“郑丘”是氏。

杨伯峻先生注“余姑翦灭此而朝食”曰:

翦灭,同义词连用,说详宣十二年《传•注》。杜《注》“翦,尽也”,误。“朝”为“朝暮”之“朝”,章炳麟《读》据《齐世家》作“会食”,因读为“朝会”之“朝”,恐与《传》意不合。

杨伯峻先生注“不介马而驰之”曰:

介,甲也。“不介马”谓马不披甲。陶鸿庆《别疏》解为不备副马,误。

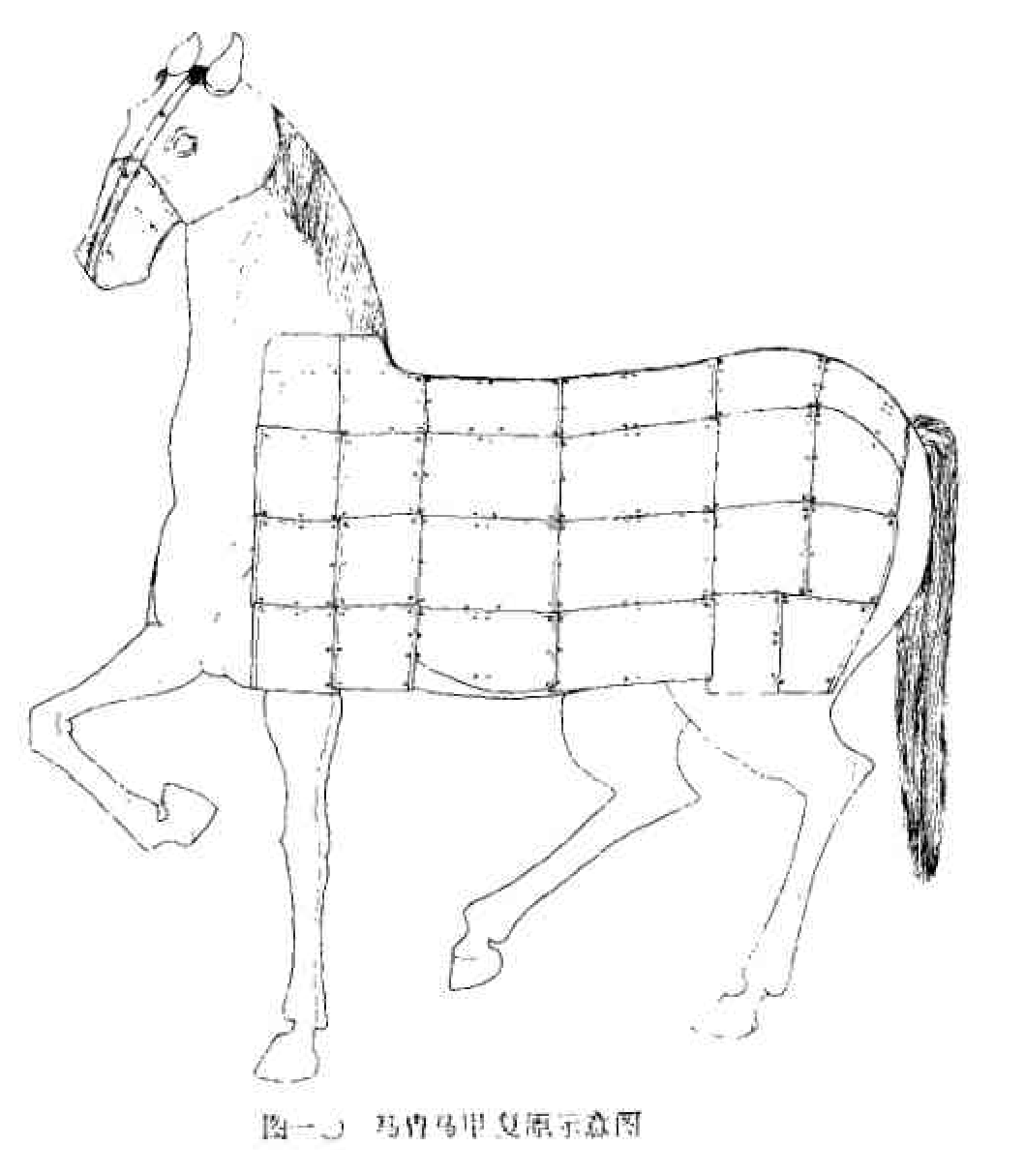

下面是荆门包山2号墓出土马胄马甲复原示意图,出自《荆门包山2号墓部分遗物的清理与复原》:

下面是另一张荆门包山2号墓出土马胄马甲复原示意图,出自《包山楚墓马甲复原辨正》,该文指出:“包山楚墓中出土这样完整的战国时期的马甲胄,在我国田野考古中还是第一次,具有重要意义。”:

杨伯峻先生注“余病矣!”曰:

《齐世家》谓“克欲还入壁”,或为郤克当时本意。

杨伯峻先生注“张-侯”曰:

张-侯即解张,张是其字,侯是其名,古人名字连言,先字后名。

杨伯峻先生注“自始合,而矢贯余手及肘,余折以御。左轮朱殷,岂敢言病?”曰:

合,交战也。《齐世家》用“我始入再伤”解此句,意谓张-侯中两箭,一箭贯手,一箭贯肘。折,折断箭杆,无暇拔出箭镞。殷音烟,赤黑色。“朱殷”,今言“殷红”。血流左边车轮,染为红黑色。《荀子•议兵篇》云:“将死鼓,御死辔。”言各尽力于职责,即张-侯不敢“言病”之理。

杨伯峻先生注“自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?”曰:

金泽文库本句末有“乎”字。虽在同一车中,主将不知车右下推车,足见主将受伤甚重而又专心于击鼓。章炳麟《读》谓“子岂识之”为“子其祝之”,谓为勉郤克使速敷药愈伤,即起击鼓。曲说不可信。

杨伯峻先生注“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之”曰:

《孙子•军争篇》引《军政》曰“言不相问,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。夫金鼓、旌旗者,所以一人之耳目也。人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也”,可以为此语作注解。

杨伯峻先生注“左并辔,右援枹而鼓”曰:

金泽文库本“左”上有“乃”字。枹音浮,鼓槌。亦作桴。张-侯乃用左手一总把握缰绳,右手执鼓槌代郤克击鼓。焦循《补疏》谓枹仍在郤克手,张-侯不过牵引郤克之手助之击鼓,曲说。

《诗•秦风•驷驖•首章(共三章)》:“驷驖孔阜,六辔在手。公之媚子,从公于狩。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 164))。

《诗•秦风•小戎•二章(共三章)》:“四牡孔阜,六辔在手,骐駠是中,騧骊是骖,龙盾之合,鋈以觼軜。言念君子,温其在邑。方何为期,胡然我念之?”(《诗经今注》 高亨 注 (p 165))。

下面是秦始皇陵陪葬铜车马中那辆战车的图片,从中可见驾车人每只手上各掌握三条缰绳,正是所谓“六辔在手”:

下面是秦始皇陵陪葬铜车马中那辆战车驾车人手部细节的图片,充分展现了“六辔在手”的情形,图片出自《秦陵彩绘铜车马》:

“鞌”估计其位置为:东经116.9632,北纬36.7013(一般认为即在今济南市区北部的北马鞍山下)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“华不注”(杨注:《晋语五》作“三周华不注之山”,是知华不注为山名,地在今济南市之东北。“不”旧音敷。据《水经•济水注》,此山“孤峰特拔”,故可绕行三圈。明 陈继儒《书蕉》引《九域志》云:“大明湖望华不注山,如在水中。”),推测位置为:东经117.0637,北纬36.7281(华不注山位于今济南市中心东北方向,紧挨着市区,属历城区,今之黄河(当时的黄河在此地西面很远处即向北流,经太行山东麓,在今天津附近入海)在其北,今之小清河在其南,海拔197米,净高一百六七十米左右。估计环华不注山一周约2.5千米,战车绕其行驶三周则可接近10千米,战场的地标北马鞍山(东经116.9632,北纬36.7013)距华不注山8千米多一点)。

下面是华不注的俯视图,出自互动百科齐烟九点-齐烟九点 旅游图库《华不注山》:

下面是华不注的GoogleEarth卫星图片:

关于华不注山,这座山两千余年山名未改。“华不”即花跗,“不”音“fū”,不知现在济南人怎么念这三个字。“华不”说的就是该山的山形像花萼一样。大约七百年前,大书法家赵孟頫画了《雀华秋色图》,描绘的就是该山景色,画中自识:“公谨父,齐人也。余通守齐州,罢官来归,为公谨说齐之山川,独华不注最知名,见于《左氏》,而其状又峻峭特立,有足奇者,乃为作此图,其东则鹊山也。”

下面是《鹊华秋色图》包括两山以及分别只包括华不注山和鹊山的三张局部图片,出自《赵孟頫《鹊华秋色图》的绝处逢生》:

《成二年传》:

韩厥梦子舆谓己曰:“旦辟左右!”故中御而从齐侯。邴夏曰:“射其御者,君子也。”公曰:“谓之君子而射之,非礼也。”射其左,越于车下。射其右,毙于车中。綦毋张丧车,从韩厥曰:“请寓乘(shèng)!”从左右,皆肘之,使立于后。韩厥俛,定其右。逢丑父与公易位。将及华泉,驂絓于木而止。丑父寝于轏中,蛇出于其下,以肱击之,伤而匿之,故不能推车而及。韩厥执絷马前,再拜稽首,奉觞加璧以进,曰:“寡君使群臣为鲁、卫请,曰:‘无令舆师陷入君地。’下臣不幸,属当戎行,无所逃隐。且惧奔辟,而忝两君。臣辱戎士,敢告不敏,摄官承乏。”丑父使公下,如华泉取饮。郑周父御佐车,宛茷为右,载齐侯以免。韩厥献丑父,郤献子将戮之,呼曰:“自今无有代其君任患者,有一于此,将为戮乎!”郤子曰:“人不难以死免其君,我戮之,不祥。赦之,以劝事君者。”乃免之。((p 0793)(08020305))(069)

我的粗译:

战前,晋军司马韩厥(韩献子)梦见已去世的父亲子舆对自己说:“旦辟左右!(明天早上要躲开左右两边!)”,所以第二天他就在中间驾车(本来他应该在车左侧),等打败齐军,韩厥还是自己在中间驾着车追击齐侯(齐侯-无野,齐顷公)的指挥战车。为齐侯驾车的邴夏看见他追上来了,就对齐侯说:“射其御者,君子也。(赶紧射那个驾车的,他还是个贵族呢。)”,他的“公”(齐侯-无野,齐顷公)却说:“谓之君子而射之,非礼也。(明知是贵族还要射他,不合规矩。)”。于是一箭射中韩厥左侧的人,那人翻到了车底下;又一箭射中韩厥右侧的人,那人死在车中。

有个晋国大夫綦毋张丢了自己的战车,这时追着韩厥喊:“请寓乘!(搭上我!)”,就上了韩厥的车。上车以后綦毋张想从左面进到前排,韩厥拿胳膊肘顶住他不让他上前,他以为韩厥不想让他占自己原来的位子,就转到右面,可韩厥还是用胳膊肘顶住他不让他上前。然后韩厥让綦毋张就在身后站着,韩厥自己弯下腰去,把已死的戎右扶起来当靶子。

这时估计已经至少绕华不注山有一圈多,齐顷公他们觉得大事不妙,就趁韩厥光顾着弯腰没注意,互换了位置,那位“公”到车厢右边戎右的位置,戎右逢丑父到车厢中间主帅的位置。果然,快到华不注山下华泉的时候,齐顷公指挥战车的骖马被路旁的树挂住,车子偏出道路,停了下来。偏偏昨天晚上丑父(逢丑父)在栈车中睡觉时底下上来条蛇,他挥胳膊打蛇,受了伤。丑父瞒住这事,造成此时他无法迅速把车推上正路,就被韩厥追上了。

韩厥抓住他们的马缰绳,先两次下拜磕头,再举着一杯酒和一个玉璧献给逢丑父(他以为是齐顷公),然后说:“寡君使群臣为鲁、卫请,曰:‘无令舆师陷入君地。’下臣不幸,属当戎行,无所逃隐。且惧奔辟,而忝两君。臣辱戎士,敢告不敏,摄官承乏。(敝国主上让我们群臣为鲁国和卫国求情,下令:“别让部队在主上地盘里滞留。”。下臣不幸,在军队里充数,逃避不了,不努力作战,就会给您和我们主上丢脸。我既得罪了您指挥战车的乘员,大胆向您说声抱歉,就让我来代替长官履责吧。)”。这时丑父对他们“公”下令,让他下车去华泉取水,那位“公”趁机离开,正好他的副车经过,是由郑周父驾车、宛茷为戎右,就拉上齐侯逃走了。

战斗结束后,丑父被韩厥带回晋方营中献上,晋军主帅郤献子(郤克)下令杀了他,他赶紧喊:“自今无有代其君任患者,有一于此,将为戮乎!(从没人肯替自己主上顶灾,现在这儿有了一个,就要杀掉吗!)”,郤子(郤献子,郤克)听到以后说:“人不难以死免其君,我戮之,不祥。赦之,以劝事君者。(这人不惜用自己的命换他主上逃走,我要杀他,会有报应。放了他,就算是劝人忠于主上吧。)”,于是把逢丑父放了。

一些补充:

这里专门描述了俘虏敌方国君的仪式,可见俘虏敌方国君可不是件简单的事,从下面的描述也可看到,当时士兵对于即使是敌方的国君也常常是非常敬畏的。

杨伯峻先生注“旦辟左右!”曰:

“旦”,阮刻本作“且”。今从《石经》、宋本、金泽文库本改。说详《校勘记》、《十驾斋养新录》及沈钦韩《补注》。“辟”同“避”。古代军制:天子、诸侯亲为元帅,或其他人为元帅,立于兵车之中,在鼓之下。若非元帅,则御者在中,本人在左。韩厥为司马,应在车左,主射。

杨伯峻先生注“射其御者,君子也”曰:

谓韩厥之仪态如君子,请齐侯射之。

桥:君子有特定仪态,或与后世所谓贵族风度类似,而且还很明显。这事我前面曾讨论过,您如有兴趣可移步《春秋左传注读后01君子与圣人-君子与小人》、《春秋左传注读后01君子与圣人-君子与孔子》以及《春秋左传注读后01君子与圣人-孔子与圣人》。

杨伯峻先生注“綦毋张”曰:

綦毋音其无,姓。张,名。晋大夫。

杨伯峻先生注“韩厥俛,定其右”曰:

俛同俯。韩厥身向下俯,使车右之尸不致坠下,故齐顷公与逢丑父易位而不能见。

杨伯峻先生注“逢丑父与公易位”曰:

本是齐顷公居中,逢丑父居右。今逢丑父居中,齐顷公为车右。韩厥未曾见此两人,不能分辨其面貌。古代兵服,国君与将佐相同,僖五年《传》“均服振振”是也。故易位即足以欺骗敌人。《公羊传》谓“逢丑父面目与顷公相似,衣服与顷公相似”,乃是“想当然”之辞,不足为据。

杨伯峻先生注“驂絓于木而止”曰:

金泽文库本无“驂”字。据杜《注》,似杜预本亦无“驂”字。因各本均有,故不删。驂音参,左右两旁之马。絓音卦,碍也。两驂为树木所阻。

杨伯峻先生注“丑父寝于轏中”曰:

轏音栈,亦即栈车,竹木之车也。说见洪亮吉《诂》。

杨伯峻先生注“伤而匿之,故不能推车而及”曰:

逢丑父寝于轏车击蛇而伤肱,事在战前;其所以隐瞒创伤,或乃恐其不能为车右。此乃补叙,言丑父不能如郑丘缓之推车,因此为韩厥所追及。说参陶鸿庆《别疏》。

杨伯峻先生注“韩厥执絷马前”曰:

《说文》引作“执馽前”,“馽”即“絷”字。臧琳《经义杂记》与段玉裁《注》皆以“马”字因“馽”而误衍。胡玉缙《许廎学林•韩厥执絷马前释》谓韩厥所执之絷,即齐侯絓马之絷。恐未必确。军帅见敌国君主,执絷为当时之礼。详下《注》文。

杨伯峻先生注“再拜稽首,奉觞加璧以进”曰:

襄二十五年《传》述郑-子展见陈侯战败,亦“执絷”、“再拜稽首”、进酒,可见当时通礼如此。此处多一“加璧”。

《僖二十三年传》尚有“置璧”事:

僖负羁之妻曰:“吾观晋公子之从者,皆足以相国。若以相,夫子必反其国。反其国,必得志于诸侯。得志于诸侯,而诛无礼,曹其首也。子盍蚤自贰焉!”乃馈盘飧,置璧焉。公子受飧反璧。((p 0407)(05230604))(038)。

杨伯峻先生注“下臣不幸,属当戎行,无所逃隐”曰:

属,适也。详《词诠》。戎行谓军旅之士。陆机《辨亡篇》云:“拔吕蒙于戎行,识潘浚于系虏。”《文选》李善《注》引《吴志》曰:“吕蒙年十五、六,随邓当击贼,策见而奇之,引置左右。”此陆机之用《左传》也。然唐玄宗《送张说巡边诗》云:“三军临朔野,驷马即戎行。”柳宗元《为裴中丞牒》云:“莫不鼓舞戎行,虔恭师律。”又以战车行道或战场为戎行。此二义于此亦可通。谓己身当军职,不能逃避服役。

杨伯峻先生注“且惧奔辟,而忝两君”曰:

辟同避。谓自己不能不努力作战。忝,辱也。两君,晋君与齐君。

杨伯峻先生注“臣辱戎士”曰:

章炳麟《读》以“臣辱戎士”连接“奔辟而忝两君”为义,改读“臣”为“牵”,甚牵强。今不从,改下属为义。

杨伯峻先生注“敢告不敏”曰:

敢,表敬副词,无义。不敏,当时惯用谦词,《左传》屡见。《论语•颜渊篇》亦云“回虽不敏”。

杨伯峻先生注“摄官承乏”曰:

摄,代也。承乏亦谦词,表示某事由于缺乏人手,只能由自己承当。此固当时辞令,实际意为将执行任务,俘虏此假齐侯。

杨伯峻先生注“丑父使公下,如华泉取饮”曰:

《公羊传》云:“使顷公取饮,顷公操饮而至。曰:‘革取清者!’顷公用是佚而不反。”依《左传》,顷公仅由此下车而逸。丑父使齐顷公下车,即令之逃,岂顷公如此痴呆,真取饮而来?《公羊》之不可信如此。

杨伯峻先生注“自今无有代其君任患者”曰:

“自今”二字于文不顺,自疑借为卒,卒,终也。谓迄今无有代君任患者。

杨伯峻先生于“乃免之”之后注云:

《公羊传》及《说苑•敬慎篇》均载郤克戮逢丑父,与《左传》、《史记》不同。

“华泉”(杨注:华泉,华不注山下之泉。),推测位置为:东经117.06,北纬36.72(华不注山南)。

下面是华不注山及华泉(华不注山南)之天地图卫星图片:

《成二年传》:

齐侯免,求丑父,三入三出。每出,齐师以帅退。入于狄卒,狄卒皆抽戈、楯冒之。以入于卫师,卫师免之。遂自徐关入。齐侯见保者,曰:“勉之!齐师败矣!”辟女子。女子曰:“君免乎?”曰:“免矣。”曰:“锐司徒免乎?”曰:“免矣。”曰:“苟君与吾父免矣,可若何!”乃奔。齐侯以为有礼。既而问之,辟司徒之妻也。予之石窌。((p 0795)(08020306))(069)

晋师从齐师,入自丘舆。击马陉(xíng)。((p 0796)(08020307))(069)

我的粗译:

齐侯(齐侯-无野,齐顷公)逃回去后,又带兵回来要救出丑父(逢丑父),他亲自三次深入敌阵寻找,每次他从敌阵撤回,齐军都赶快上前保护他后退。而当他进入敌方狄人徒兵队伍中寻找时,狄人士兵还自动举出戈和盾在他四周遮护。当他进入敌方卫国部队阵中寻找时,卫军也放了他一马。找了三趟没结果,齐顷公就走徐关撤回齐国。

撤退路上,齐侯看到城邑的守卫者,就对他们说:“勉之!齐师败矣!(尽力吧!齐军败了!)”。他战车的随从驱赶一位女子让路,那女子却上来问:“君免乎?(咱主上逃回来了吗?)”,答:“免矣。(逃回来了。)”,再问:“锐司徒免乎?(锐司徒逃回来了吗?)”,答:“免矣。(逃回来了。)”,于是她高兴地说:“苟君与吾父免矣,可若何!(要是我们主上和我父亲都逃回来了,可咋好呢!)”,然后她就跑开了。齐侯认为她懂规矩,又问清她是辟司徒之妻,就把“石窌”赏给辟司徒。

晋军追击齐军,从“丘舆”攻入,直冲“马陉”。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐侯免,求丑父,三入三出”曰:

三入三出,第一次入、出晋师,第二次入、出狄卒,第三次入、出卫师。“狄卒”、“卫师”皆晋之友军。于鬯《香草校书》云:“不得于晋军,故改入于狄卒求之;不得于狄卒,故又改入于卫师求之也。”焦循《补注(疏?)》从杜《注》谓三次俱入出晋军;沈钦韩《补注》从刘炫说(孔《疏》引)谓“齐侯三入齐军,又三出齐军”,臧琳《经义杂记》亦主此说,均不确。

杨伯峻先生注“每出,齐师以帅退”曰:

意谓齐侯每自敌军出,齐军均拥护之后退,免其伤亡。前人另有几解。俞樾《茶香室经说》云:“齐侯既出其军中,无如大败之后,号令不行,其势披靡不可复止,于是各拥其帅以退,而不复能顾其君矣。”解“出”为“出齐军”,其误自明。杜《注》云:“齐侯轻出其众,以帅厉退者。”解“帅退”为督励士兵不许后退,不合文义。焦循《补注(疏?)》且于“每出齐师”为句,尤误。刘炫解为“齐之将帅败而怖惧,以师而退,不待齐侯。”则原文当作“齐帅以师退”,不当作“齐师以帅退”。齐国将帅自动不顾其君,当时自难以有此情事,其他曲说尚有,不备录。

杨伯峻先生注“入于狄卒”曰:

狄人无车兵,仅有徒兵,所以谓之“狄卒”。

杨伯峻先生注“狄卒皆抽戈、楯冒之”曰:

楯同盾。冒,覆也。狄卒皆抽戈与盾以护卫齐侯。

下面是一组陕西-黄陵县-寨头河战国戎人墓地出土铜器小件的图片,其中右上角就是一件戈。图片出自《考古新闻——陕西黄陵县寨头河战国戎人墓地》:

下面是湖南-长沙-五里牌出土、战国中期彩绘龙纹皮胎漆盾的图片,出自《彩绘龙纹皮胎漆盾》:

下面是湖北省博物馆藏、1986年湖北-荆门包山2号墓出土战国彩绘龙凤纹漆盾的图片,出自《彩绘龙凤纹...2》:

杨伯峻先生于“卫师免之”之后注云:

狄、卫虽是晋之友军,但皆不肯加害齐侯,反保护之。

杨伯峻先生注“齐侯见保者”曰:

保读为六年《传》“卫人不保”之“保”,守卫之意。保者,杜《注》解为所过城邑之保守者。《淮南子•说山训》云:“保者不敢畜噬狗。”高诱《注》亦以“保者”为城郭保护者。

杨伯峻先生注“辟女子”曰:

辟音避,辟除行人也。古代统治者出外,有前驱开道,使行人避开。《周礼•秋官•士师》所谓“王燕出入,则前驱而辟”、《孟子•离娄下》“行辟人”,俱可以为证。

杨伯峻先生注“锐司徒免乎?”曰:

锐是古代矛类兵器,《尚书•顾命》:“一人冕执锐。”“锐司徒”或是主管此种兵器之官。

杨伯峻先生注“齐侯以为有礼”曰:

以其先问君,后问父。

杨伯峻先生注“既而问之,辟司徒之妻也”曰:

辟音壁,辟司徒,杜《注》以为“辟”乃“壁”之借字,因谓其为“主垒壁者”。

杨伯峻先生于“予之石窌”之后注云:

《春秋繁露•竹林》:“自是后顷公恐惧,不听声乐,不饮酒食肉,内爱百姓,问疾吊丧,外敬诸侯,从会与盟,卒终其身,家国安宁。”《公羊传》、《齐世家》及《说苑•敬慎篇》亦有类似记载。

“狄”(杨注:狄,赤狄,详顾栋高《大事表》与梁履绳《补释》。#杜预《后序》引《纪年》云“卫懿公及赤狄战于洞(当为“泂”)泽”,则狄即赤狄也。#《经》于狄,或单言狄,或称狄人。盖由于行文之便。此《经》文二十年“齐人,狄人盟于邢”、僖二十四年“蒲人、狄人余何有焉”,以狄与他国或他邑并举,他国皆不单称,则于狄亦不得不从同。若惟狄而已,则不称人,此年“狄救齐”、二十一年“狄侵卫”是也。说本宋-赵鹏飞《春秋经荃》及顾炎武《日知录》。#狄自入春秋以来,俱只书“狄”。僖三十三年《传》箕之役始见“白狄子”之称,而“赤狄”之称自此见。自此《经》凡赤狄四见、白狄三见。潞氏、甲氏、留吁、铎辰,此赤狄也。其通言“狄”者,钟文烝《谷梁补注》云:“以《左传》、《国语》、《吕氏春秋》、杜氏《后序》引《汲冢纪年》考之,庄三十二年狄伐邢、僖三十三年晋人败狄于箕,皆白狄也。闵二年狄入卫、僖二十四年狄伐郑、文七年狄侵我西鄙,皆赤狄也。”顾栋高《大事表》三九据成三年《传》“伐廧咎如,讨赤狄之余焉”,因谓“是年赤狄之种尽绝。”又云:“故中国直名白狄为狄,不复别之。”未审确否。#杜《注》:“赤狄-潞氏最强,故服役众狄。”#潞,国名,赤狄之别种,曰潞氏者,盖当时所谓夷狄之国,或尚在氏族社会,故其国名带以氏字,如甲氏、皋落氏及此潞氏是也。其国当在今山西-潞城县东北四十里。《西清续鑑甲编》有路公舖,不知是此潞氏器否。#杜《注》:“甲氏、留吁,赤狄别种。晋既灭潞氏,今又并尽其余党。”甲氏,顾栋高《大事表五》以为在今河北省-鸡泽县境,不知其所据,未必可信。徐文清《管城硕记》卷十一谓据《水经注》,今祁县有侯甲,侯甲水发源于侯甲山,山在今武乡县。据此,甲氏或在今屯留北百里内外。留吁,晋灭之后,改为纯留,襄十八年《传》晋人“执孙蒯于纯留”是也,在今山西省-屯留县南十里。#赤狄部落甚多,如潞氏、甲氏、留吁、铎辰之属,先后皆为晋所灭,所余唯啬咎如,故云“讨赤狄之余”。),赤狄大体当分布于今山西、河北南部一带,这次则应是晋人把他们带过来的。

“徐关”(杨注:徐关又见十七年《传》,齐地,当在今山东省-淄川镇西。或云,在淄博市西南。),推测位置为:东经117.87,北纬36.66(焕山西偏南,向西与向南大路交汇处)。

“石窌”(杨注:窌音溜。石窌,齐地,在今山东-长清县东南。),我估计其位置为:东经116.85,北纬36.5(长清东南)。

“丘舆”(杨注:《左传》凡三见“丘舆”,此丘舆,齐邑,据《大事表》,当在今山东-益都县西南;或云在今淄博市南。至三年《传》之丘舆乃郑邑,哀十四年《传》之丘舆乃鲁地。),我估计其位置为:东经118,北纬36.5(益都县西南)。117.7,北纬36.8(章丘往邹平隘道)。

“马陉”(杨注:“马陉”,《齐世家》作“马陵”。高士奇《地名考略》以为“地有二名”,梁履绳《补释》以为“陉、陵声近而讹”。实则“陵”乃误字,梁玉绳《史记志疑》谓马陵非齐地。据《水经•淄水注》,即襄二十五年《传》之“弇(yǎn)中”。据《大事表》,在今益都县西南,当在丘舆北,即南燕-慕容德所都之广固。),推测位置为:东经118.10,北纬36.49(淄川区-马陵村)。118.18,北纬36.86(近“齐”之山口)。

“丘舆”、“马陉”,都是在《左传》中只出现一次的地名,虽然“丘舆”实际出现了三次,但每次所指均是不同的地点,故与“马陉”同时出现的“丘舆”也只出现在“晋师从齐师,入自丘舆。击马陉。”这一处。按以上估测,两地点均可在“益都县西南”。不过如果研究下面的地图,就会发现,靠上(靠北)的那一对“丘舆”和“马陉”的地点更合理一些。

下面是鞌之战及其前后一些相关地点天地图地形图标注:

《成二年经》:

秋七月,齐侯使国佐如师。己酉,及国佐盟于袁娄。((p 0785)(08020004))

《成二年传》:

齐侯使宾媚人赂(lù)以纪甗(yǎn)、玉磬与地。“不可,则听客之所为”。宾媚人致赂。晋人不可,曰:“必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩。”对曰:“萧同叔子非他,寡君之母也。若以匹敌,则亦晋君之母也。吾子布大命于诸侯,而曰必质其母以为信,其若王命何?且是以不孝令也。《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?先王疆理天下,物土之宜,而布其利。故《诗》曰:‘我疆我理,南东其亩。’今吾子疆理诸侯,而曰‘尽东其亩’而已,唯吾子戎车是利,无顾土宜,其无乃非先王之命也乎?反先王则不义,何以为盟主?其晋实有阙。四王之王也,树德而济同欲焉;五伯之霸也,勤而抚之,以役王命。今吾子求合诸侯,以逞无疆之欲,《诗》曰‘布政优优,百禄是遒(qiú)。’子实不优,而弃百禄,诸侯何害焉?不然,寡君之命使臣,则有辞矣。曰:‘子以君师辱于敝邑,不腆(tiǎn)敝赋,以犒(kào)从者。畏君之震,师徒桡(ráo)败。吾子惠徼(yāo邀)齐国之福,不泯(mǐn)其社稷,使继旧好,唯是先君之敝器、土地不敢爱。子又不许,请收合馀烬,背城借一。敝邑之幸,亦云从也;况其不幸,敢不唯命是听?’”鲁、卫谏曰:“齐疾我矣。其死亡者,皆亲暱也。子若不许,雠我必甚。唯子,则又何求?子得其国宝,我亦得地,而纾(shū)于难,其荣多矣。齐、晋亦唯天所授,岂必晋?”晋人许之,对曰:“群臣帅赋舆,以为鲁、卫请。若苟有以藉口,而复于寡君,君之惠也。敢不唯命是听?”((p 0796)(08020308))(069)

我的粗译:

见无法对抗晋军,齐侯(齐侯-无野,齐顷公)只好派出他们的卿“宾媚人”(国佐,国武子)去晋军求和,让他带上纪甗、玉磬,并准备献出田地,吩咐他“不可,则听客之所为(要还不行,就任凭来人折腾吧)”。到达后,“宾媚人”献上那些财宝,果然晋人认为还不够,他们的主帅郤克(郤献子)发话:“必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩。(一定得让萧同叔子为质,还得要齐国境内所有田地的垄沟都改成东西向的。)”,于是“宾媚人”回复:

萧同叔子不是别人,是敝国主上的母亲;说起来,等于是晋国主上的母亲。大人您向天下诸侯传下堂堂号令,却非得要他们母亲为质才放心,那又拿天王的号令怎么办?再说这又是拿“不孝”来推行号令。《诗》里说:“孝子总会来,赐福给同侪。”,您要是靠“不孝”号令诸侯,怕就算不上孝子的同侪了吧?当年天王为全天下整地筑田界,都要辨清土壤性质,找出最合适的方式。所以《诗》里说:“整地筑田界,垄沟东又南。”。现在大人您要求诸侯整地筑田界,就一句“垄沟都要朝东”而已,只管对大人您的戎车有利,也不管怎样对田地最合适,怕不是先王的意志吧?违背先王,也就没有共同利益,您凭什么当盟主?对晋国也说不过去吧。

当初四位先王为王的方式,都是要广施恩惠而让同盟者都获利;而之前五位霸主称霸的方式,也是通过行动安定各家诸侯,来响应天王号令。现在大人您纠集了诸侯,却只为满足您自己控制不住的感情。《诗》里说了:“治理要从容,福气自然来。”,大人您自己不从容,推开了福气,凭啥迁怒别的诸侯?您要还不肯答应,敝国主上已经交待我这个使臣,有下面这几句回复:“子以君师辱于敝邑,不腆敝赋,以犒从者。畏君之震,师徒桡败。吾子惠徼齐国之福,不泯其社稷,使继旧好,唯是先君之敝器、土地不敢爱。子又不许,请收合馀烬,背城借一。敝邑之幸,亦云从也;况其不幸,敢不唯命是听?(大人带主上的部队驾临我们这小地方,我们只有这点战士,可以招待您的从者,还被主上您的威风吓到,全军大败。如果大人您还想从我们齐国得到助力,不打算平灭我们社稷,要维持我们过去的友好关系,那我们绝不敢吝惜先前主上留下的那点破东西和田地。现在大人又不肯放手,那我们只好收拢残兵败将,从您手里借块地方,好背靠城墙博一把。要咱这小地方侥幸赢了,我们还是会遵行您的命令。要不幸输了,怎敢不唯命是听?)”。

听了以上“宾媚人”这番话,旁边鲁国和卫国的将领向晋军主帅郤克进谏:“齐疾我矣。其死亡者,皆亲暱也。子若不许,雠我必甚。唯子,则又何求?子得其国宝,我亦得地,而纾于难,其荣多矣。齐、晋亦唯天所授,岂必晋?(齐国已经恨死我们了。这次他们死掉和找不见的,都是至亲好友。大人要再不答应,他们对付我们会更狠。不知大人那里,还有什么进一步的要求?照这样,大人拿走他们的国宝,我们也得些田地,还缓解了祸乱,大家好处不算少啦。齐国和晋国,那都是上天眷顾的,上天就一定老帮着晋国吗?)”,晋人答应了他们的请求,回复他们:“群臣帅赋舆,以为鲁、卫请。若苟有以藉口,而复于寡君,君之惠也。敢不唯命是听?(我们群臣率领战士战车,是来为你们鲁国和卫国求情的,只要有借口能向敝国主上交代,那就是您主上的恩赐,咱怎敢不唯命是听?)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐侯使宾媚人赂以纪甗、玉磬与地”曰:

宾媚人即国佐,从《经》文“国佐如师”与《公羊》、《谷梁》两《传》俱可以知之。吴式芬《攈古录》三之一《考国佐[缶詹] 》引许翰说,据铭文“国差立([艹/泣] )事岁”,认为即国佐所为器。差、佐古通用。则国佐曾主齐国之政。《汉书•古今人表》列宾媚人于“中上”,列国佐于“中下”,判为二人。郭沫若《殷周青铜器铭文研究》已指出其误。甗音演,古代一种炊饪器。有陶土制者,见《周礼•考工记•陶人》。有青铜铸者,其状上体圆而两耳似鼎,下体三款足似鬲,中设箄,有半环可持以开闭。箄上有十字穿或直线穿四五。有上下两体可分离者,亦有不可分者。详容庚《商周彝器通考•食器》。纪甗自为铜器,或是齐灭纪时所得之器。孔《疏》推测为玉制器,不可信。玉磬,杜《注》以为亦是“灭纪所得”。据下文,纪甗和玉磬是赂郤克者,然杜预《春秋经传集解后序》引《竹书纪年》云“齐-国佐来献玉磬、纪公之甗”,则献于晋侯。土地是归还鲁、卫两国者。

下面是春秋四蛇方甗的图片,出自《见过这些青铜器吗——会念它们的名字吗?》:

下面是一件春秋时期铜甗的图片,出自《20121214寻宝视频和笔记:走进甘肃金昌,白玉镯,唐三彩,董其昌,甗》:

下面是商代虎纹石磬(长84厘米、宽42厘米、厚2.5厘米,可称为商代磬中之王)的图片,出自《虎纹石磬》:

下面是山东省博物馆藏滕州薛国故城出土周代编磬的图片,出自《[原创攻略] 2012年9月济南行之二十--山东博物馆《山东历史文化展/夏商周》上篇 》:

杨伯峻先生注“不可,则听客之所为”曰:

此齐侯派遣宾媚人时之指示,“不可”上似省略一“曰”字。“客”指晋。意谓晋国若不允许,则任其所为,我们决定作最后一战。

杨伯峻先生注“必以萧同叔子为质,而使齐之封内尽东其亩”曰:

“封内”即境内。“亩”原是农田间高畦,今谓之“垄”。古人种地,依地势与水势,使亩间道路或东西向,或南北向,曰“南东其亩”(《诗•小雅•信南山》)或“衡纵其亩”(《诗•齐风•南山》)。古人多用南北行列,故《诗经》屡见“南亩”,如《诗•周颂•载芟》与《良耜》“俶载南亩”、《小雅•甫田》“今适南亩”、“馌彼南亩”。晋在齐之西,若齐之垄亩多为南北向,则沟渠与道路亦多南北向,于晋之往东向齐进军,地形与道路有所不利,故晋以“尽东其亩”为媾和条件之一。据《商君书•刑篇》、《吕氏春秋•简选篇》、《韩非子•外储说右上篇》,晋文公伐卫,曾强令卫国“东其亩”(其事当在鲁僖公二十八年,然《左传》无此记载)。若此一记述可靠,晋强令战败国改变垄亩方向非仅一事。

杨伯峻先生注“其若王命何?”曰:

言周室之命不如此,尔等将如何对待之。齐假借“王命”以对付晋。

杨伯峻先生注“且是以不孝令也”曰:

以母氏作人质送往敌国,是为不孝,尔即以“不孝”命令诸侯。

杨伯峻先生注“孝子不匮,永锡尔类”曰:

解见隐元年《传•注》。

杨伯峻先生注《隐元年传》“孝子不匮,永锡尔类”云:

《诗》见今《诗经•大雅•既醉》。匮,竭尽也。永,长也,久也。锡,赐也。言孝子为孝,无有竭尽之时,故能以此孝道长赐予汝之族类。((p 0014)(01010406))(002)。

《诗•大雅•生民之什•既醉•五章(共八章)》:“威仪孔时,君子有孝子。孝子不匮,永锡尔类。”,高亨先生注此“孝子不匮,永锡尔类”云:“匮,亏缺。此句指孝子之孝诚而不竭。锡,赐。类,犹属也,指家属。此句指永赐汝等以福。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 408))。

杨伯峻先生注“若以不孝令于诸侯,其无乃非德类也乎?”曰:

古人常以“类”字置于“德”、“义”诸字之下,“德类”犹《诗•大雅•荡》之“义类”,犹言“道德法则”。

杨伯峻先生注“先王疆理天下”曰:

疆,画分经界。理,分其地理。说详程瑶田《通艺录•沟洫疆理小记》。古人言农田水利,常用此二字。《诗•小雅•信南山》“我疆我理,南东其亩”,《大雅•绵》“乃疆乃理、乃宣乃亩”,俱是其证。

下面是“南东其亩”——“齐”以西某地之天地图卫星影像,图内田中垄沟的走向清晰可辨,有南北向的、也有东西向的:

杨伯峻先生注“物土之宜”曰:

《仪礼•既夕礼》“冢人物土”,郑《注》:“物犹相(去声)也,相其地可葬者乃营之。”昭三十二年《传》“物土方”,杜《注》:“物,相也。”“物”可以用作动词,义同“考察”。说参惠栋《补注》及马宗琏《补注》。

杨伯峻先生注“而布其利”曰:

考察土地适应性而作有利于生产之布置。

杨伯峻先生注“我疆我理,南东其亩”曰:

《诗•小雅•信南山》句。解已见上《注》。

《诗•小雅•谷风之什•信南山•首章(共六章)》:“信彼南山,维禹甸之。畇畇原隰,曾孙田之。我疆我理,南东其亩。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 325))。

杨伯峻先生注“四王之王也”曰:

据庄三十二年、成十三年《传》皆云“虞、夏、商、周”,则四王当为舜、禹、汤、武(或文)。杜以为“禹、汤、文、武”,则三代而四王也,未必合《传》意。

杨伯峻先生注“树德而济同欲焉”曰:

哀元年《传》:“树德莫如滋。”昭四年《传》:“求逞于人不可,与人同欲尽济。”可见“树德”、“济同欲”是当时常语。

杨伯峻先生注“五伯之霸也”曰:

五伯,杜《注》以为“夏伯-昆吾,商伯-大彭、豕韦,周伯-齐桓、晋文”,与《毛诗正义》引服虔及应劭《风俗通》说同。《释文》引或说则以为“齐桓、晋文、宋襄、秦穆、楚庄”。杜《注》是。说详刘文淇《疏证》。后说至战国始有。如《孟子•告子下》“五霸桓公为盛”是其例。

杨伯峻先生注“勤而抚之,以役王命”曰:

“王”“霸”对言,与战国时“王”“霸”对言意义稍有不同。《管子•霸言篇》云:“夫丰国之谓霸,兼正之国之谓王。”又云:“得天下之众者王,得其半者霸。”与此义尚相近。至于《孟子•公孙丑上》“以力假仁者霸,以德行仁者王”。此战国时人之说也。《春秋》则以统一天下者为“王”,能为当时天下共主效力者为“霸”。

关于“五伯”、“伯”、“霸”与“王”,我在前面曾讨论过一些,您如感兴趣可移步《春秋左传注读后-补充与修正-公侯伯子男-上》和《春秋左传注读后-补充与修正-公侯伯子男-下》。

杨伯峻先生注“今吾子求合诸侯,以逞无疆之欲”曰:

无疆,犹言无止境。疆本疆界义,此用引申义。

杨伯峻先生注“布政优优,百禄是遒”曰:

句见《诗•商颂•长发》。“布”今《诗》作“敷”,两字古本通用。优优,和缓貌。遒音囚,聚也。“百禄是遒”为“遒百禄”倒装句。

《诗•商颂•长发•四章(共七章)》:“受小球大球,为下国缀旒,何天之休。不竞不絿,不刚不柔,敷政优优,百禄是遒。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 529))。

杨伯峻先生注“不腆敝赋,以犒从者”曰:

两国战斗,言犒劳者,此当时外交辞令。

杨伯峻先生注“畏君之震”曰:

震,威也。成十三年及昭元年《传》皆有“畏君之威”一语,与此句同意。

杨伯峻先生注“师徒桡败”曰:

桡音挠,桡败为一词,即失败。

杨伯峻先生注“吾子惠徼齐国之福”曰:

“惠”与“徼福”见僖四年《传•注》。

杨伯峻先生注《僖四年传》“君惠徼福于敝邑之社稷”云:

惠,表敬副词,无义。徼音骁,求也。徼福,当时常语,亦可云徼某某之福,如成十六年“徼周公之福”。 亦可云“徼乱”(成十三年)、“徼祸”(昭三年)、“徼罪”(昭十六年)等。((p 0291)(05040103))(039)。

杨伯峻先生注“不泯其社稷”曰:

见宣十二年《传•注》。

杨伯峻先生注《宣十二年传》“不泯其社稷”云:

杜《注》:“泯犹灭也。”《楚世家》作“不绝其社稷”,义同。成二年《传》亦云“不泯其社稷”。((p 0718)(07120101))(066)。

杨伯峻先生注“收合馀烬”曰:

烬音尽,物体燃烧后之残余。此喻残兵败将。

杨伯峻先生注“背城借一”曰:

于自己城下决最后一战。

杨伯峻先生注“唯子,则又何求?”曰:

此“唯”字用法同“雖(虽)”。句意为,纵是你,亦无可求者。“唯”作“虽”用,《词诠》所举例证甚多。

杨伯峻先生注“齐、晋亦唯天所授”曰:

“唯”作“因”字用,又见僖二年《传•注》。

杨伯峻先生注《僖二年传》“冀之既病,则亦唯君故”云:

唯,因也。成二年《传》“齐、晋亦唯天所授”,唯字用法同此。冀之既病者,晋助虞伐冀已使冀受损伤也。则亦唯君故者,言我伐冀,非自为也,为虞复雠击敌耳。晋因有惠于虞,故先提此事,以责其还报。说详于鬯《香草校书》。((p 0281)(05020201))(032)。

杨伯峻先生注“群臣帅赋舆”曰:

赋舆,兵车。

杨伯峻先生注“若苟有以藉口,而复于寡君”曰:

若苟,同义词连用,俱表假设。昭四年《传》“君若苟无四方之虞”,与此同。若少有所得,即有辞以答复吾君之命。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“袁娄”——“爰娄”(杨注:“袁”,《传》及《谷梁》并作“爰”,两字古音近。余详《传•注》。#爰娄,据《谷梁传》,距临淄五十里,则在今山东-临淄镇西。),我估计其位置为:东经118.15,北纬36.85(“齐”西五十里)。

“纪”(杨注:纪,国名,姜姓。故城当在今山东省-寿光县南。古器铭作“己”,有己侯钟、己侯簋、己侯貉子簋等。己侯钟出山东-寿光县(见阮元《积古斋钟鼎彝器款识》卷三),尤可证“己”即“纪”。彝器又有㠱[己/其]公壶,铭云:“㠱[己/其]公乍为子叔姜□盥壶。”又有㠱[己/其]孟姜匜,郭沫若《两周金文辞大系图录考释》、方濬益《缀遗斋彝器考释》俱以为“㠱[己/其]”即“纪”(,不确。㠱[己/其]另一国,亦作其,在今沂水县东七十里)。近年寿光、莱阳、烟台等地皆有纪国青铜器出土,似纪国辖地甚广。#夏四月,纪侯来鲁商谋齐难,冬又来朝,请鲁转求王命以与齐和。桓公告以不能,纪于是谋纳王后以自固,而终不免为齐所灭。#齐之欲灭纪,盖纪国处于齐都临淄之东南,相距不过百余里,齐欲扩张,非并纪不可。纪之不能保存,其情势然也。纪侯虽多次向鲁求助,鲁亦多方为之谋,十余年间,《经》、《传》屡书。今则纪岌岌可危,鲁求助于郑伯。#莒,齐邑,见三年《传•注》。《晏子春秋•杂下》作“剧”。孙星衍《晏子春秋音义》云:“《左传》作‘莒’,与‘剧’不同。《括地志》‘故剧城在青州-寿光县南三十一里,故纪国。密州-莒县,故莒子国。’”章炳麟则谓“莒即借为剧”,见《左传读》,恐不确。#孔《疏》云:“此纪即上纪鄣也。《释例•土地名》于莒有纪鄣、纪二名。”),推测位置为:东经118.74,北纬36.75(寿光市-纪台镇,故城呈长方形,东、西1500,南、北1200)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

《成二年经》:

取汶阳田。((p 0785)(08020007))(069)

《成二年传》:

禽郑自师逆公。((p 0799)(08020309))(069)

秋七月,晋师及齐-国佐盟于爰娄。使齐人归我汶阳之田。公会晋师于上鄍。赐三帅先路三命之服。司马、司空、舆帅、候正、亚旅皆受一命之服。((p 0799)(08020310))(069)

我的粗译:

战后,我们的大夫禽郑从军中来迎接“公”(鲁成公)。

这年秋七月己酉那天(杨注:己酉,二十三日。),晋军和齐国的卿国佐(宾媚人,国武子)在“爰娄”盟誓。要求齐人把汶阳之田还给我们。我们“公”在“上鄍”会合晋军,赐给晋军三位将领与“先路”相应的“三命之服”,赐给晋军所有司马、司空、舆帅、候正、亚旅“一命之服”。

一些补充:

杨伯峻先生注“禽郑自师逆公”曰:

禽郑,鲁大夫。鲁成公从鲁国来与晋师相会,禽郑从军中往迎。

杨伯峻先生注“使齐人归我汶阳之田”曰:

据僖元年《传》,(七十年前)鲁已将汶阳之田归于季氏。齐取之,今又致于鲁,或是季孙行父之意。俞樾《宾萌集》谓此“汶阳之田”非“鲁故地”,而是“晋人使齐人割以谢鲁者”,不可信。

《僖元年传》:

冬,莒人来求赂,公子友败诸郦,获莒子之弟挐。——非卿也,嘉获之也。公赐季友-汶阳之田及费。((p 0278)(05010601))(027)。

其后这“汶阳之田”可能在僖二十六年被齐人夺去:

齐人侵我西鄙,公追齐师,至酅,弗及。(《僖二十六年经》(p 0437)(05260002))(046)。

夏,齐人伐我北鄙。(《僖二十六年经》(p 0437)(05260003))(046)。

夏,齐孝公伐我北鄙。卫人伐齐,洮之盟故也。(《僖二十六年传》(p 0439)(05260301))(046)。

公使展喜犒师,使受命于展禽。齐侯未入竟,展喜从之,曰:“寡君闻君亲举玉趾,将辱于敝邑,使下臣犒执事。”齐侯曰:“鲁人恐乎?”对曰:“小人恐矣,君子则否。”齐侯曰:“室如县罄,野无青草,何恃而不恐?”对曰:“恃先王之命。昔周公、大公股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟,曰:‘世世子孙无相害也!’载在盟府,大师职之。桓公是以纠合诸侯,而谋其不协,弥缝其阙,而匡救其災,昭旧职也。及君即位,诸侯之望曰:‘其率桓之功!’我敝邑用不敢保聚,曰:‘岂其嗣世九年,而弃命废职?其若先君何?君必不然。’恃此以不恐。”齐侯乃还。(《僖二十六年传》(p 0439)(05260302))(046)。

杨伯峻先生注“赐三帅先路三命之服”曰:

三帅,郤克、士燮与栾书。路亦作輅,古代天子、诸侯乘车曰路,卿大夫接受天子、诸侯所赐予之车亦曰路。故《诗•小雅•采薇》谓“彼路斯何?君子之车”。据《尚书•顾命》及《礼记•郊特牲》,路有三等:大路、先路及次路。据《周礼•春官•巾车》,路有五种:玉路、金路、象路、革路、木路。木路最朴素,已见桓二年《传》大路《注》。革路是牛革輓之加漆之车。若再用玉石、青铜或象牙装饰,即是玉路、金路、象路。《左传》不言五路,不知两者如何比拟。襄十九年《传》述晋侯请于周王,追赐郑-公孙虿以大路;二十六年《传》云“郑伯赏入陈之功,享子展,赐之先路三命之服、赐子产次路再命之服”,可见三等路都可由天子、诸侯赏予卿大夫。卿大夫若非接受此种赏赐,而乘自己之车,虽身为上卿,亦不称路,故昭四年《传》有“冢卿无路”之语。古代于卿大夫有“三命”、“再命”、“一命”之别,命多则尊贵,车服亦随之华丽。据《左传》,卿大夫最高不过“三命”。互详僖三十三年《传》并《注》。

杨伯峻先生注《桓二年传》“大路越席”云:

路亦作辂,车之一种,此处用以祀天。殷用木路,周用玉路。木路为最朴素之车,以木为之,不覆以革,唯漆之而已;玉路为最华贵之车,既覆以革,又以玉饰诸末。越席,结蒲草所成之席,大路越席与清庙茅屋对文,则大路越席者,谓大路之中用蒲草之席为茵藉。((p 0086)(02020201))(009)。

杨伯峻先生注《僖三十三年传》“襄公以三命命先且居将中军”云:

春秋诸侯之卿,有“一命”、“再命”、“三命”之别,以命数多为贵,车服之制亦随之。((p 0501)(05330603))(049)。

下面是山西北赵晋侯墓地1号车马坑彩绘礼车(21号车)彩绘围板遗痕的两张照片,出自《山西北赵晋侯墓地1号车马坑发掘简报》:

下面是太原晋国赵卿墓车马坑的图片,出自《太原晋国赵卿墓车马坑》:

下面是晋国博物馆展出的车马坑的图片,出自《山西曲沃晋国博物馆开馆【3】》:

杨伯峻先生注“司马、司空、舆帅、候正、亚旅皆受一命之服”曰:

司马为韩厥。司空或为主持军事工程之官,王鸣盛《尚书后案》谓《牧誓》之司徒、司马、司空等皆“军中有职掌之人”,此文所言受一命之服者亦宜作此解。杜《注》谓“舆帅主兵车”,乃解“舆”为车舆;《淮南•兵略》“夫论除谨(《注》:论除,论资除吏),动静时,吏卒辨,兵甲治,此司马之官也(此句从王念孙说补)。正行伍,连什伯,明旗鼓,此尉之官也。见敌知难易,发斥不忘遗,此候之官也。隧路通,行辎治,赋丈均,处军辑,井灶通,此司空之官也。收藏于后,迁舍不离,无淫舆,无遗辎,此舆之官也”,惠栋《补注》则云:“舆,众也。舆帅,领其众在军之后者。”惠说本《淮南•兵略》“收藏于后,迁舍不离,无淫舆,无遗辎,此舆之官也”,高诱《注》:“舆,众也。候领舆众在军之后者。”当以《淮南》本文为正。“候正”为军中主管侦探谍报者。十八年《传》有候奄,顾栋高《大事年表》十云:“候奄当即候正,《国语》作元候。”亚旅已见文十五年《传•注》。此事可与襄十九年《传》参看。

杨伯峻先生注《文十五年传》“请承命于亚旅”云:

亚旅,官名,杜《注》曰:“上大夫也。”《尚书•牧誓》“司徒、司马、司空、亚旅、师氏”,亚旅列于三司之后,而在师氏之前。成二年《传》“赐三帅先路三命之服,司马、司空、舆帅、候正、亚旅皆受一命之服”,亚旅列于舆帅、候正之后。孔《疏》曰:“华孙不敢当君,请受上大夫宴。”((p 0609)(06150202))(047)。

杨伯峻先生注《襄十九年传》“公享晋六卿于蒲圃,赐之三命之服;军尉、司马、司空、舆尉、候奄皆受一命之服”云:

参见成二年“赐三帅先路三命之服,司马、司空、舆帅、候正、亚旅皆受一命之服。”《传》并《注》。((p 1045)(09190103))(101)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“汶阳”——“汶阳之田”(杨注:水北曰阳,田在汶水之北,故曰汶阳之田。《水经•汶水注》云:“蛇水西南流迳汶阳之田,齐所侵也。自汶之北,平畅极目,僖公以赐季友(即此)。又西南迳铸(乡)城西。”张云璈据此,以为季友所得汶阳田在今泰安县西南楼上村东北。详梁履绳《补释》。#棘,江永《考实》据杜《注》以为在今山东-肥城县南,沈钦韩《地名补注》据《山东通志》以为在泰安县西南境。《水经•汶水注》谓棘亭在汶水北八十里,与此两说皆可合。#杜《注》:“三邑,皆汶阳田也。”鄆,在今山东-郓城县东十六里,余详成四年《经•注》。讙在今山东-宁阳县西北三十余里,参桓三年《经•注》。龟阴,在新泰县西南、泗水县东北处。),汶水之北“鄆”、“讙”、“龟阴”三邑及其周围。

史念海先生在《论两周时期黄河流域的地理特征》一文《三、两周时期黄河下游的山与丘》中指出:

黄河下游平原广漠,一望无垠,可是却没有中游那么多的原。原既是地势高昂而上面平坦的地方,黄河下游的平原里,这样的地形就是很少见的。当然,黄河下游也并非就是绝对没有原的,《禹贡》徐州的东原就是一个。这个东原据说在汉代的东平郡,位于太山的西南,汶水的下游。春秋时期,鲁国的汶阳之田就在这里。“自汶之北,平畅极目”,故土田沃饶。现在这一带的高程一般都在五十米以上,与其西的运河两岸不同,显得高亢。这里虽有几个山丘,比起太山来实际只是几个培塿而已。这样平衍的地方可以当东原之称而无愧色。它的广大幅员有今东平、汶上、宁阳、泰安、平阴、东阿诸县地。现在黄河由原的西北向东北流去,运河则流经它的西南。《禹贡》以东原与大野相提并论。大野为当时著名的泽薮,位于东原的西南,距离不远,遥遥相对。由于曾受到黄河的泛滥,大野泽久已湮淤,泽畔各处也都有相当深厚的堆积。两周时期,原上原下的高差当然更大,原下当更卑湿,不过当时的人却没有特别提到原下的隰,仿佛和黄河中游不同。(《河山集》 二 生活•读书•新知—三联书店 p 327)

下面是“汶阳之田”相关诸地点天地图地形图标注:

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“爰娄”——“袁娄”我估计其位置为:东经118.15,北纬36.85(“齐”西五十里)。

“上鄍”(杨注:上鄍,高士奇《地名考略》以为是齐、卫两国交界地,在今山东-阳谷县境。),我估计其位置为:东经115.8,北纬36.1(阳谷县境)。

《成二年经》:

庚寅,卫侯-速卒。((p 0785)(08020006))(069)

《成二年传》:

九月,卫穆公卒,晋三子自役吊焉,哭于大门之外。卫人逆之,妇人哭于门内。送亦如之。遂常以葬。((p 0803)(08020501))(069)

《成三年经》:

辛亥,葬卫穆公。((p 0811)(08030002))(069)

我的粗译:

这年九月庚寅那天(杨注:庚寅,九月五日。《传》谓九月,此系于“八月”之下,王韬谓“史官之误”。),卫穆公(卫侯-速)去世,晋军那三位将领行军途中前往吊唁,哭于大门之外。卫人接待他们的方式,则是让妇人哭于门内。为他们送行时也是如此。结果以后的葬礼就都照此办理了。

一些补充:

因为霸主晋国的三位卿上门而改变了原有礼仪规范,《左传》中还有一处:

夏,齐-国夏、高张伐我西鄙。晋-士鞅、赵鞅、荀寅救我。公会晋师于瓦,范献子执羔,赵简子、中行文子皆执雁。鲁于是始尚羔。(《定八年传》(p 1565)(11080601))(128)。

杨伯峻先生注“晋三子自役吊焉”曰:

“三”,阮刻本作“二”,误。依《石经》、宋本、金泽文库本等订正。晋三子,晋军帅郤克、士燮、栾书三人。

杨伯峻先生注“哭于大门之外”曰:

据《礼记•杂记》,邻国官员奉命来吊,吊者应进门升堂哭吊。但此三人未奉晋君之命,于率军队返国复命途中,经卫国,顺便吊唁,因之不能依常礼行之,只在大门之外哭吊。沈钦韩《补注》谓此为临葬前之吊;但卫穆公之葬不在此时,而在明年,其时三子早已回国,沈说不可信。

杨伯峻先生注“卫人逆之”曰:

卫人亦在门外接待三人。

杨伯峻先生注“妇人哭于门内”曰:

据《礼记•丧大记》,妇人哭于堂。此“哭于门内”,亦因吊客“哭于大门之外”之故。

杨伯峻先生注“遂常以葬”曰:

以后他国官员来吊,亦皆以于大门之外行礼为常,直至下葬。

杨伯峻先生注“辛亥”曰:

辛亥,二十八日。

此乃下年春王正月之二十八日。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

《成二年传》:

晋师归,范文子后入。武子曰:“无为吾望尔也乎?”对曰:“师有功,国人喜以逆之,先入,必属耳目焉,是代帅受名也,故不敢。”武子曰:“吾知免矣。”((p 0806)(08020701))(069)

郤伯见,公曰:“子之力也夫!”对曰:“君之训也,二三子之力也,臣何力之有焉?”范叔见,劳之如郤伯,对曰:“庚所命也,克之制也,燮何力之有焉?”栾伯见,公亦如之。对曰:“燮之诏也,士用命也,书何力之有焉?”((p 0806)(08020702))(069)

我的粗译:

这年晚些时候,晋军回到晋国,范文子(士燮,范叔)拖在后面,他父亲武子(范武子,士会,士季,随会)埋怨:“无为吾望尔也乎?(忘了我盼着你呢吗?)”,他答:“师有功,国人喜以逆之,先入,必属耳目焉,是代帅受名也,故不敢。(部队打了胜仗,国人都高兴地来迎接,走在前面,肯定吸引大家注意,会抢主帅的风头,所以我不敢。)”,武子说:“吾知免矣。(这下我算是逃掉了。)”。

郤伯(郤克,郤献子)进见,那位“公”(晋侯-獳,晋景公)夸奖:“子之力也夫!(大人干得好啊!)”,郤伯答:“君之训也,二三子之力也,臣何力之有焉?(这都是主上的教导,几位大人干得好,臣下又干了啥?)”,随后范叔(士燮,范文子)进见,那位“公”用和郤伯同样的话夸奖他,他答:“庚(荀庚,中行伯)所命也,克(郤伯,郤克,郤献子)之制也,燮(范叔,士燮,范文子)何力之有焉?(这都是“庚”的指示,“克”的指挥,我“燮”又干了啥?)”,接着栾伯(栾书,栾武子)进见,那位“公”再用同样的话夸奖此人,此人答:“燮之诏也,士用命也,书(栾伯,栾书,栾武子)何力之有焉?(这都是“燮”的交代,手下的“士”肯拼命,我“书”又干了啥?)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“无为吾望尔也乎?”曰:

为同谓。《晋语五》作“燮乎!女亦知吾望尔也乎?”可为此句注解。

杨伯峻先生注“先入,必属耳目焉”曰:

属音嘱,聚也,注也。属耳目,使众人耳目集中于我。

杨伯峻先生注“吾知免矣”曰:

意谓范文子如此谦让,可以免于祸害刑戮。

杨伯峻先生注“庚所命也”曰:

庚,荀庚。据《赵世家•索隐》引《世本》,荀庚,荀林父子,荀偃父。荀庚此时将上军,未出动,而士燮为上军佐,应受命于上军将。

杨伯峻先生注“克之制也”曰:

郤克为中军帅,上军受其节制。

杨伯峻先生注“燮之诏也,士用命也,书何力之有焉?”曰:

《晋语五》作“书也受命于上军,以命下军之士,下军之士用命,书也何力之有焉”,可作 “燮之诏也”两句注解。

《成二年经》:

冬,楚师、郑师侵卫。((p 0786)(08020008))(069)

《成二年传》:

宣公使求好于楚,庄王卒,宣公薨(hōng),不克作好。公即位,受盟于晋,会晋伐齐。卫人不行使于楚,而亦受盟于晋,从于伐齐。故楚令尹子重为阳桥之役以救齐。将起师,子重曰:“君弱,群臣不如先大夫,师众而后可。《诗》曰:‘济(jǐ)济多士,文王以宁。’夫文王犹用众,况吾侪(chái)乎?且先君庄王属之曰:‘无德以及远方,莫如惠恤(xù)其民,而善用之。’”乃大户,已责,逮鳏(guān),救乏,赦罪。悉师,王卒尽行。彭名御戎,蔡景公为左,许灵公为右。二君弱,皆强冠之。((p 0806)(08020801))(069)

我的粗译:

之前我们宣公(鲁宣公)曾派人与楚国拉关系,但他们庄王死了,我们宣公也去世,友好关系就没固定下来。到我们此时的“公”(鲁成公)即位,改和晋国结盟,还与晋国一起进攻齐国。同时,卫人没向楚国派出使节,也和晋国结了盟,与晋国一起进攻齐国。所以,这年冬天,楚国令尹子重(公孙婴齐)发起阳桥之役以援救齐国。

出兵前,子重发话:“君弱,群臣不如先大夫,师众而后可。《诗》曰:‘济济多士,文王以宁。’夫文王犹用众,况吾侪乎?且先君庄王属之曰:‘无德以及远方,莫如惠恤其民,而善用之。’(咱们主上年纪小,群臣又不如先大夫,只有多派部队才行。《诗》里说:“人马多又强,文王不着忙。”,文王还得靠人马众多,那我们不更得这样?何况咱先君庄王把主上托付给我们说:“要是施恩不能惠及远方,就不如好好善待自家‘民’,正确使用他们。”。)”,于是楚国彻底清理人口,免除积欠,大肆施舍惠及鳏寡,为穷人解决困难,开释罪犯。然后,动员起所有部队,连“王卒”都全体出动。楚军指挥战车由彭名驾车,他左面是蔡景公,右面是许灵公。这两位主上年纪小,都提前为他们举行了冠礼。

一些补充:

杨伯峻先生注“宣公使求好于楚,庄王卒,宣公薨,不克作好”曰:

宣公曾派使者去楚国,见宣公十八年《传》。两“好”字俱读去声。

杨伯峻先生注“公即位,受盟于晋”曰:

去年与晋有赤棘之盟。

杨伯峻先生注“会晋伐齐”曰:

即今年鞌之战。

杨伯峻先生注“卫人不行使于楚”曰:

不去楚国聘问。

杨伯峻先生注“而亦受盟于晋,从于伐齐”曰:

鞌之战有卫军。

杨伯峻先生注“故楚令尹子重为阳桥之役以救齐”曰:

子重见宣十一年《传•注》。

杨伯峻先生注《宣十一年传》“楚左尹子重侵宋”云:

子重即成二年《经》之公子婴齐,楚庄王之弟,又称令尹子重,又称将军子重,此时则为左尹。((p 0711)(07110201))(066)。

杨伯峻先生注“君弱”曰:

据襄十三年《传》,楚共王生十岁而庄王死,则今年共王仅十二、三岁。

杨伯峻先生注“济济多士,文王以宁”曰:

句在《诗•大雅•文王》。“济济”,行止有威仪貌。亦可解为人才众多貌。宁,安也。

《诗•大雅•文王之什•文王•三章(共七章)》:“世之不显,厥猶翼翼。思皇多士,生此王国。王国克生,维周之桢。济济多士,文王以宁。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 369)),高亨先生于此有注云:“济济,多而整齐貌。”。

杨伯峻先生注“且先君庄王属之”曰:

属,同嘱。属之,谓将共王嘱托于我等。

杨伯峻先生注“大户”曰:

清理户口。

杨伯峻先生注“已责”曰:

已,止也。责,同债。免除人民对国家之拖欠。

杨伯峻先生注“逮鳏”曰:

逮,及也。施舍至于年老鳏夫。

杨伯峻先生注“救乏”曰:

救济生活困难者。

杨伯峻先生于“赦罪”之后注云:

以上措施为“惠恤其民”。

杨伯峻先生注“悉师”曰:

国家军士尽起,为此(此为?)“用之”。

杨伯峻先生注“王卒尽行”曰:

楚王护卫军亦全部出动。

杨伯峻先生注“彭名御戎,蔡景公为左,许灵公为右”曰:

共王虽不行,以“王卒尽行”,其战车势必同行。共王若乘车,即居于中间,御者在左,车右在右。今共王不行,御者即在中间,另以两人分居左右。

杨伯峻先生注“二君弱,皆强冠之”曰:

不到成年,却勉行冠礼。为车左、车右,必在行冠礼以后。

“楚”——“郢”——“为郢”推测位置为:东经112.18,北纬30.42(纪南城。有遗址,长方形城,4500╳3500,1600万平方米。春秋晚期?至战国中晚期:楚——为郢:庄十七至庄十八,庄三十二至僖二十七,僖二十七至文十四,宣八至昭五,昭三十至定六)。

“郑”推测位置为:东经113.71,北纬34.40(郑韩故城)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“晋”——“绛”——“故绛”推测位置为:东经111.55,北纬35.73(曲村,成六年迁新田)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“蔡”——“上蔡”推测位置为:东经114.25,北纬33.25(上蔡西南卢岗乡-翟村东二郎台周围。蔡国故城遗址,长方形城,东2490,西3187,南2700,北2113。西周至昭十三年(前529),蔡;昭十四年(前528)至战国,楚。昭十一年蔡灭,昭十三年复封于新蔡,哀元年因楚围请迁,哀二年迁于下蔡——州来)。

“许”——“旧许”推测位置为:东经114.03,北纬34.00(张潘镇-古城村,成十五年迁于叶)。

《成二年经》:

十有一月,公会楚-公子婴齐于蜀。((p 0786)(08020009))(069)

《成二年传》:

冬,楚师侵卫,遂侵我师于蜀。使臧孙往。辞曰:“楚远而久,固将退矣。无功而受名,臣不敢。”楚侵及阳桥,孟孙请往赂之以执斲(zhuó)、执鍼、织纴,皆百人,公衡为质,以请盟。楚人许平。((p 0807)(08020802))(069)

我的粗译:

这年冬天,楚军进犯卫国,接着在“蜀”进迫我军,发生冲突。主上(鲁成公)打算派我们的卿臧孙(臧孙许,臧宣叔)前去和楚军接洽,但他推辞说:“楚远而久,固将退矣。无功而受名,臣不敢。(楚军在外已久,路途遥远,本来就该撤了。我去联络他们,实际没起作用倒有了让他们退兵的名声,臣下可不敢。)”。随后,楚军进犯到“阳桥”,我们另一位卿孟孙(孟孙蔑,孟献子)提出由自己送去执斲、执鍼、织纴的匠人各百人,再由一位公子公衡作质子,在这个基础上请求和他们盟誓。于是派他前去,楚人答应了我们的求和。

一些补充:

杨伯峻先生注“十有一月,公会楚-公子婴齐于蜀”曰:

公子婴齐即子重,尝为将军、左尹及令尹。此时已为令尹。

杨伯峻先生注“楚远而久”曰:

楚出动军队,既远离本国,且时间已久。

杨伯峻先生注“无功而受名,臣不敢”曰:

臧孙许以为楚军将自动撤退,若去交涉,将虚受退楚之名,以此拒绝使命。

杨伯峻先生注“孟孙请往赂之以执斲、执鍼、织纴”曰:

孟孙,即孟献子-仲孙蔑。据杜《注》,执斲指木工,执鍼指女缝工。织纴指织布帛工。

杨伯峻先生注“公衡为质”曰:

杜《注》:“公衡,成公子。”但成公此时未必有子,或为宣公之子,成公之弟,杜《注》难信。说参沈钦韩《补注》。

“蜀”推测位置为:东经116.36,北纬35.58(汶上县-南旺镇,楚师自卫来,后至阳桥)。

“阳桥”(杨注:阳桥,鲁地,在今山东-泰安县西北。阳桥之役见下。),我估计其位置为:东经116.85,北纬35.6(“鲁”西,“蜀”东,洙水上)。

下面是阳桥之役相关地点天地图地形图标注:

《成二年经》:

丙申,公及楚人、秦人、宋人、陈人、卫人、郑人、齐人、曹人、邾人、薛人、鄫人盟于蜀。((p 0786)(08020010))(069)

《成二年传》:

十一月,公及楚-公子婴齐、蔡侯、许男、秦右大夫说、宋-华元、陈-公孙宁、卫-孙良夫、郑-公子去疾及齐国之大夫盟于蜀。卿不书,匮盟也。于是乎畏晋而窃与楚盟,故曰“匮盟”。蔡侯、许男不书,乘(chéng)楚车也,谓之失位。((p 0808)(08020803))(069)

君子曰:“位其不可不慎也乎!蔡、许之君,一失其位,不得列于诸侯,况其下乎!《诗》曰:‘不解于位,民之攸(yōu)塈(xì)。’其是之谓矣。”((p 0808)(08020804))(069)

我的粗译:

这年十一月丙申那天(杨注:丙申,十二日。),我们“公”(鲁成公)及楚国的令尹公子婴齐(子重)、蔡侯(固,蔡景公)、许男(许男-宁,许灵公)、秦右大夫说、宋国的卿华元、陈国的卿公孙宁、卫-国的卿孙良夫(孙桓子)、郑国的卿公子去疾(子良)及齐国之大夫在“蜀”盟誓。《春秋经》上没列出这些卿的名字,因为这是缺乏诚意的盟誓。当时我们害怕晋国,是悄悄地与楚国盟誓,所以说是“缺乏诚意的盟誓”。而《春秋经》上没提到蔡侯和许男,则是因为他们乘坐在楚国战车上,叫做“失位”。

贵族们都说:“位其不可不慎也乎!蔡、许之君,一失其位,不得列于诸侯,况其下乎!《诗》曰:‘不解于位,民之攸塈。’其是之谓矣。(这“位”可不能不小心对待啊!蔡国和许国那两位主上,一旦“失位”,竟无法进入诸侯之列,更别说别的了。《诗》里说:“位子不放松,‘民’才能从容。”,说的就是这回事吧。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“公及楚-公子婴齐、蔡侯、许男、秦右大夫说、宋-华元、陈-公孙宁、卫-孙良夫、郑-公子去疾及齐国之大夫盟于蜀”曰:

说音悦。“右大夫”疑是秦国官名,襄十一年秦又有“右大夫詹”。说见沈淑《春秋经玩》。张自超《春秋宋朱辨义》云:“十二国盟蜀,秦大夫与焉。秦距鲁远,使约会而秦始至,不应若此其速,是必秦大夫亦从楚师矣。”所言不为无理。杜《注》谓“齐国之大夫不书姓名,因其非卿。《经》尚有曹、邾、薛、鄫四国参加盟会,《传》不言,省略。”

杨伯峻先生注“卿不书,匮盟也”曰:

杜《注》:“匮,乏也。”《晋语五》云:“其言匮,非其实也。”韦《注》:“匮,乏也。”意谓此乃缺乏诚意之盟会。故明年鲁、宋、卫诸国又会晋军攻打郑国。沈钦韩《补注》谓“匮,空也,言空有是盟也”;俞樾《平议》读“匮”为“[言贵] ”,“欺也”;章炳麟《读》读“匮”为“溃”,“逃也”,皆强生曲解。

杨伯峻先生注“蔡侯、许男不书,乘楚车也,谓之失位”曰:

《经》文不书蔡、许两国。以一国之君,而乘楚王之车,为其左、右,故云“失位”。

杨伯峻先生注“不解于位,民之攸塈”曰:

句见《诗•大雅•假乐》。解同懈。塈音暨,休息。义为在位者不懈怠,百姓即得休息。

《诗•大雅•生民之什•假乐•四章(卒章)》:“之纲之纪,燕及朋友。百辟卿士,媚于天子。不解于位,民之攸塈。”,高亨先生注此云:“攸,所也。塈(xì戏),借为𢟪[既/心]。𢟪[既/心],古爱字。此句言百辟卿士是人民所爱。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 412))。

“秦”推测位置为:东经107.39,北纬34.50(雍,凤翔南。有遗址,不规则长方形城,3480╳3130,1000万平方米,春秋早期至战国早期)。。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“陈”推测位置为:东经114.88,北纬33.73(淮阳县城)。

“曹”估计其位置为:东经115.53,北纬35.11(今城西北四里,汉城)。

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“薛”推测位置为:东经117.20,北纬34.90(薛国,张旺镇-皇殿岗村周围,有遗址,大城东南角隔出小城,均为不规则长方形,小城内有宫城及其东小城均为方形。春秋时只有小城和宫城。大城:3300╳2300,736万平方米;小城:913╳700,60万平方米;宫城:170╳150,2.5万平方米;宫东城:190╳190。大城:战国至汉;小城:晚商至汉;宫城,宫东城:西周至汉?)。

“鄫”——“鄫衍”推测位置为:东经117.91,北纬34.89(鄫城前村北,有故城遗址)。

《成二年传》:

楚师及宋,公衡逃归。臧宣叔曰:“衡父不忍数年之不宴,以弃鲁国,国将若之何?谁居?后之人必有任是夫!国弃矣。”((p 0808)(08020805))(069)

是行也,晋辟楚,畏其众也。君子曰:“众之不可以已也。大夫为政,犹以众克,况明君而善用其众乎?《大誓》所谓商兆民离,周十人同者,众也。”((p 0808)(08020806))(069)

我的粗译:

当楚军回撤到宋国的时候,跟着去作质子的公衡(衡父)逃了回来。我们的卿臧宣叔(臧孙许)批评说:“衡父(公衡)不忍数年之不宴,以弃鲁国,国将若之何?谁居?后之人必有任是夫!国弃矣。(衡父不想捱几年苦日子,竟不顾鲁国利益,咱“国”又拿他咋办呢?谁来担责呢?他后人总有为此付代价的吧!反正咱“国”里是看不上他了。)”。

此次行动,晋国一直躲着楚国,就是害怕他们人马众多。贵族们都说:“众之不可以已也。大夫为政,犹以众克,况明君而善用其众乎?《大誓》所谓商兆民离,周十人同者,众也。(人马众多那就是挡都挡不住啊。即使大夫掌权,人马众多也能成事,要有贤明的主上又正确使用手下众多人马,那会怎样呢?《大誓》说的“商”家有十万人但各有心思而“周”家只有十人却一条心,就说的是怎样才真算是人马众多。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“衡父不忍数年之不宴”曰:

衡父即公衡。宴,安也。

杨伯峻先生注“国将若之何?谁居?”曰:

“居”,语末助词,表疑问。见《词诠》。

杨伯峻先生注“后之人必有任是夫!国弃矣”曰:

意谓公衡抛弃国家,其后人必有因此受祸者。

杨伯峻先生注“是行也,晋辟楚”曰:

辟同避。

杨伯峻先生注“大夫为政”曰:

大夫用广义,包括卿,实指楚国主帅子重。

杨伯峻先生注“《大誓》所谓商兆民离,周十人同者”曰:

《大誓》即《泰誓》,《尚书》篇名。今本《泰誓》是伪中之伪,说见阎若璩《尚书古文疏证》卷一。昭二十四年《传》亦引《大誓》,作“纣有亿兆夷人,亦有离德;余有乱臣十人,同心同德”,或为原文,此“商兆民离,周十人同”八字则引者概括之辞。

《成二年传》:

晋侯使巩朔献齐捷于周。王弗见,使单襄公辞焉,曰:“蛮夷戎狄,不式王命,淫湎毁常,王命伐之,则有献捷。王亲受而劳之,所以惩不敬、劝有功也。兄弟甥舅,侵败王略,王命伐之,告事而已,不献其功,所以敬亲暱,禁淫慝也。今叔父克遂,有功于齐,而不使命卿镇抚王室,所使来抚余一人,而巩伯实来,未有职司于王室,又奸先王之礼。余虽欲於巩伯,其敢废旧典以忝叔父?夫齐,甥舅之国也,而大师之后也,宁不亦淫从其欲以怒叔父,抑岂不可谏诲?”士庄伯不能对。王使委于三吏,礼之如侯伯克敌使大夫告庆之礼,降于卿礼一等。王以巩伯宴,而私贿之。使相告之曰:“非礼也,勿籍!”((p 0809)(08020901))(069)

《宣六年传》:

夏,定王使子服求后于齐。((p 0687)(07060201))(069)

冬,召桓公逆王后于齐。((p 0689)(07060401))(069)

我的粗译:

大约也在这年冬天,晋侯(晋侯-獳,晋景公)派大夫巩朔(巩伯,士庄伯)前往周王室进献对齐国这一仗的俘获,但“王”(周定王)不肯接见他,而派卿士单襄公去推托,告诉他说:“蛮夷戎狄,不式王命,淫湎毁常,王命伐之,则有献捷。王亲受而劳之,所以惩不敬、劝有功也。兄弟甥舅,侵败王略,王命伐之,告事而已,不献其功,所以敬亲暱,禁淫慝也。今叔父(晋侯-獳,晋景公)克遂,有功于齐,而不使命卿镇抚王室,所使来抚余一人,而巩伯(巩朔,士庄伯)实来,未有职司于王室,又奸先王之礼。余虽欲於巩伯,其敢废旧典以忝叔父?夫齐,甥舅之国也,而大师之后也,宁不亦淫从其欲以怒叔父,抑岂不可谏诲?(要是那些蛮夷戎狄,不肯遵奉王命,放纵胡闹,有人奉王命去向他们问罪,回来就有进献俘获的仪式,由“王”亲自出席慰劳。这是要警告那些不服的人,勉励那些立功的人。可要是那些兄弟甥舅,违犯“王”的规定,有人奉王命去问罪,那回来就只会向“王”报告事已办好,不会进献所得。这是要尊重亲近的人,制止胡作非为。现在叔父立功,制止了齐国,却没派有“命”在身的卿来安慰整个王室,只派人来进见“余一人”,来得又是巩伯,在王室没职位,这就抵触了先王的规矩。“余”虽然喜欢巩伯,又怎敢放弃原有规范连累叔父?再说那齐国,是我甥舅之国,还是大师之后,看来他们是放纵胡闹得罪了叔父,可难道就不值得教导他们了?)”,士庄伯(巩朔,巩伯)无言以对。

“王”把巩朔交代给“三吏”,照侯伯战胜仇敌派大夫来报喜的规矩接待他,比接待卿的规矩低一等。然后“王”为巩伯设宴,私下给了他礼物,并让此次宴会自己的助手告诉巩朔:“非礼也,勿籍!(这不合规矩,别记录。)”。

就在十四年前,我们宣公六年(公元前六〇三年,周定王四年,晋成公四年,齐惠公六年),夏天,定王(周定王)当时派了大夫“子服”向齐国求娶王后。同年冬天,周王室的卿士召桓公去齐国替定王迎娶了现在的王后。

一些补充:

杨伯峻先生注“晋侯使巩朔献齐捷于周”曰:

献捷,即献俘。巩朔已见文十七年《传•注》。

杨伯峻先生注《文十七年传》“晋-巩朔行成于郑”云:

巩朔,晋大夫,成二年谓之巩伯,又谓之士庄伯。((p 0627)(06170406))(056)。

杨伯峻先生注“蛮夷戎狄,不式王命”曰:

式,用也。

杨伯峻先生注“淫湎毁常”曰:

淫谓淫于女色。湎谓沉湎于酒。毁常,败坏规矩法度。

杨伯峻先生注“王命伐之,则有献捷”曰:

宣十五年、十六年晋两次献狄俘于周即是其例。

杨伯峻先生注“王亲受而劳之”曰:

劳,去声。

杨伯峻先生注“所以惩不敬、劝有功也”曰:

伐即惩不敬;劳即劝有功。

杨伯峻先生注“兄弟甥舅”曰:

兄弟指同姓诸侯。甥舅指异姓诸侯,以异姓诸侯间多有婚姻关系也(,故称甥舅)。

杨伯峻先生注“侵败王略”曰:

杜《注》解略为“经略法度”,惠栋《补注》与洪亮吉《诂》则解为“封略土地”,杜说较妥。

杨伯峻先生注“王命伐之,告事而已,不献其功,所以敬亲暱,禁淫慝也”曰:

命伐之即禁淫慝,告事而不献功即敬亲暱。庄三十一年《传》云:“凡诸侯有四夷之功,则献于王,王以警于夷,中国则否。”与此义可(以)互证。

杨伯峻先生注“今叔父克遂”曰:

叔父指晋景公。克,能也。遂读为《淮南子•精神训》“何往而不遂”之“遂”,顺遂成功(也)。不能以“今叔父克遂有功于齐”作一句读。因“遂”作副词,“克”是助动词,助动词在副词上,古今无此句法。

杨伯峻先生注“所使来抚余一人”曰:

自殷迄秦,天子自称“余一人”、“予一人”或“我一人”。

杨伯峻先生注“而巩伯实来”曰:

而,沈钦韩《补注》读作“尔”。然此语以晋景公为对象,于巩朔不当用尔(对称代词),故此“而”字仍是转折连词。“实来”,见桓六年《经•注》。

杨伯峻先生注《桓六年经》“寔来”云: