主题:从生产管理的角度谈台积电搬迁 -- 夜如何其

首先声明,我对电子工业一窍不通,依据只是我过去的生产经验。

请批判性讨论。

其次我把内容缩小为成规模异地搬迁的形式和优劣。

正文开始:

1,出走式搬迁,形象比喻,就是种子外逃,成为一方,有地主过来,提供大田和费用。这种一般不乐观。首先种子外跑,一般不会带上很多技术工人。到时候到处都是短点。其次,这种合作就是狼狈为奸,一遇到困难,就容易完蛋。地主和种子都互相仇恨,认为对方拖后腿。不要拿小生意的简单流程来类比,这种本来就是拼成本赶活。

2,整体搬迁,除了新建厂房,连旧厂房电灯泡都拧下来带走。这种很多,特别是三线工厂外逃时。一般而言,生产组织都很顺利。

3,分植性搬迁,新工厂是老工厂的一部分,大家还是一家人,成熟了脱离时,主要领导去新厂掌舵,只要不是掏空性操作,这种我个人认为最稳妥。

4,新军团组建,这种仅仅好于第一种。一般浪费很大。

从生产管理的角度,搬迁新厂,是各个生产要素有效复制。保持母体的继承性,可以少犯很多错误。

抛掉成本因素,评估台积电搬迁可以预估。

估计搬一两个做做样子。也不排除未来把最先进的制成搬到美国,因为离上下游都近,就当大规模r and d 了。

我看芯片产业有可能比代工率先实现大规模自动化。

就我个人认为,只要付出的代价足够,整个CPU产业链搬到美国也不是什么问题。

剩下的就是时间问题。我个人觉得,美国人不一定等得起。现在台积电这一批人过去,估计会散到现有的美国半导体厂去指导工艺。设备搬迁要消耗的时间太多了,设备拆解搬运,到地方之后组装调试,而且不能随便盖个厂房就能安放设备。我不清楚半导体的生产,个人感觉把台积电搬过去至少要一年到一年半。

一般而言,要么不搬,要么大搬。

二流人才足够多,也很厉害。真要是做事业,不是会计,那就得连灯泡和看门狗都带走。

但我认为不会全搬,再有决心,也得给殿后的人留条活路。

不过我不太看好他们的执行力。

根据个人的经验,对于台积电此类:

1. 需要全面的“人机程”三者来保障生产。

2. 依赖稳定的高“优品率”保持行业龙头地位。

3. 好像是非常“耗能”的。

真的不看好在匆忙情况下的“全迁”后的前景。

对比整体的搬迁,中国倒是搞过的,那就是大三线和小三线:

1. 倾国之力,长期的规划和操作。

2. 不管是条条,还是块块,都能完全“统一”的指挥和协调:中央和地方,城市和农村,集体和个人……。

3. 不惜成本和代价。

根本不在一个层级上。

还有就是可以对比,西方列强搞到现在的“全球化”:

从过去的“送命放”,到现在的“保命收”,已经历时数十年了,这里就没有办法详述了。

聊几句:

研发和生产的重新协调,是非常复杂和困难的。

我过去处理过在一个“屋顶”下的情况,也是要经过长期的“磨合”的,从“试水”到“稳定”,周期很长,一定要动手术的(包括人事、机构、布局、流程等)。

全自动化生产就更不容易了,前期的设计、中期的调试和后期的保障等,也都还是人的问题,而功夫和投资都缺不了的。

芯片制造听着高大上,其实都是一些细活。主要任务就是仪器的调较。难的不是生产出来,是良率。

台积电负责解决设备调教的技术人员基本在美国。所以每年台湾也有大量工程师要来美国现场交流。他们的优势就是和上游结合的好,有什么新设备先知道,先用(其实他们也是要大量参与的,也可以说是共同研发)。这样相当于走在前头,节省时间(芯片产业最最重要的就是时间)。从这个角度说,来美国办厂也未尝不可。在美国磨合好了再往台湾走嘛。

但是办厂的细节,包括其他很多公司失败的教训,这是另一个话题了。应该是和技术无关了。

台湾地震多,土地贵,其实对芯片生产不是那么友好。。。

亚利桑那土地便宜,空气干燥,(除湿比空调难的多),其实对芯片生产这种技术密集,投资密集的,人工少的产业挺好的。

当然台积电要哭,这样才有奶吃,要优惠,要减税。。。

河友说得不错,“细节是魔鬼”。

我个人的经验和教训是:

1. 交流并不是“现场”,因为“片段”感虽然很强烈、也真实,但是往往地会忽视了“历史”(来龙去脉的过程)。而对全貌的掌握是离不开“过程”的。

2. 生产中最难的,就是“良率”,特别是接近极限的那个零点几,那就是“天梯”。靠人是靠不住的,人不但一生会千变万化,每时每刻也在变。生产上只能靠过硬的技术积累。

举个例子吧。

完整地重新拆装成熟的生产线,最好是:

“谁装的谁拆”,加上“谁改的谁补”,再是“谁操作的谁用”,才能接近原汁原味,尽力地减少“走样”。

因为光靠原始图纸和参数,是远远的不够的;还要把数年来运行中的“添减”部分和调整的内容都补上,还有那些工夹具和测量的专用器具等(包括许多小东西)。

最关键的是,这里面的许多东西都只在人的“脑袋”里,是那些有关人员的“私有”(保饭碗、谋生和发展)的密藏,不一定都在正规的档案资料里……。

作为同时支援台积和牙膏的产品工程师,俺个人觉得牙膏的人水平还高点,都是些很聪明的phd,但眼看着牙膏10nm就是做不出来,几年下来就从领先台积半代变成落后两代。。。俺只能解释为体制问题。

国会开始查他的税了

马斯克估计也要跟着倒霉

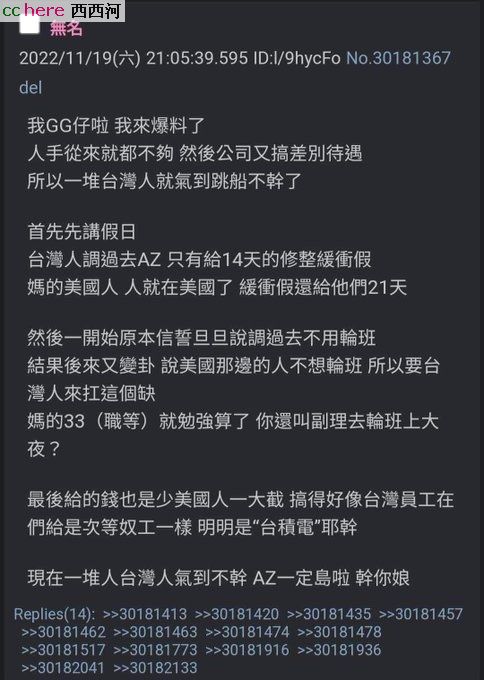

大陆这边信心很足,只要给我点时间。台湾那边,张忠谋自己在过去几年频繁发声,表示豪不看好,但不得不做。美国那边,GlassDoor之类的网站充满了美国人吐槽芯片FAB不是人类该干的工作,和有文化歧视视角的嘲讽台湾土老帽管理文化。

拜登政府在经济上白痴的不是一点两点,唯一有点清醒头脑的耶伦老太又太安静。大的潮流变化背后都是有深刻原因的,你不顾这些原因,活生生拔出两颗最好的苗,种到遥远的异乡,不细研土壤水分温度等细节,就幻想这些苗能生根发芽,长出一样美丽的花,借用习总的评价,“很天真”啊。

十几年前德州仪器和FreeScale等公司开始外包芯片时我挺不了解,这些公司在美国都有很多FAB厂,它们的有经验的工程师技术员经理等等是全世界最多,他们为何要赶这个时髦走Fab-less外包这条路?当然现在看来原因很简单,成本上竞争不过亚洲后起之秀,质量上也不行,到后来连新技术开发都跟不上了

为什么会这样?很简单,新兴工业国不能靠印美元吃饭,年轻人没有那么多的做软件发大财的机会,华尔街之类的机会也很少,想过好生活就要肯吃苦,一班十二个小时的黑白轮班一干就十几年,像伺候大熊猫一样兢兢业业小心翼翼维护众多工艺流程到最佳状态,这些工作二十年前美国人很在行,现在根本很少有人愿意去做了,更不要说那些一流工科大学毕业的年轻人了。

试图最直接地说明一下,如果能把工作的各种辛苦量化,在FAB里穿最高等级全套无尘服,一干就十二个小时的工作,和坐在办公室管理协调社交网站新软件项目的辛苦相比,我觉得应该在2:1和2.5:1的区间,那问题来了,美国会给半导体芯片工厂的技术人员其他技术工作两倍以上的工资么?