主题:黄家驹30年 -- 达菲

您老后知后觉

我在车里面放这歌,我儿子第一次听完之后问我,爸爸这个歌是唱孙悟空的吗?我简直被镇住了。他是完全不懂粤语的,中文都不咋滴,那时候才七八岁,居然第一次听就知道这个是唱孙悟空的。

那时候我们都只知道beyond

网络图片

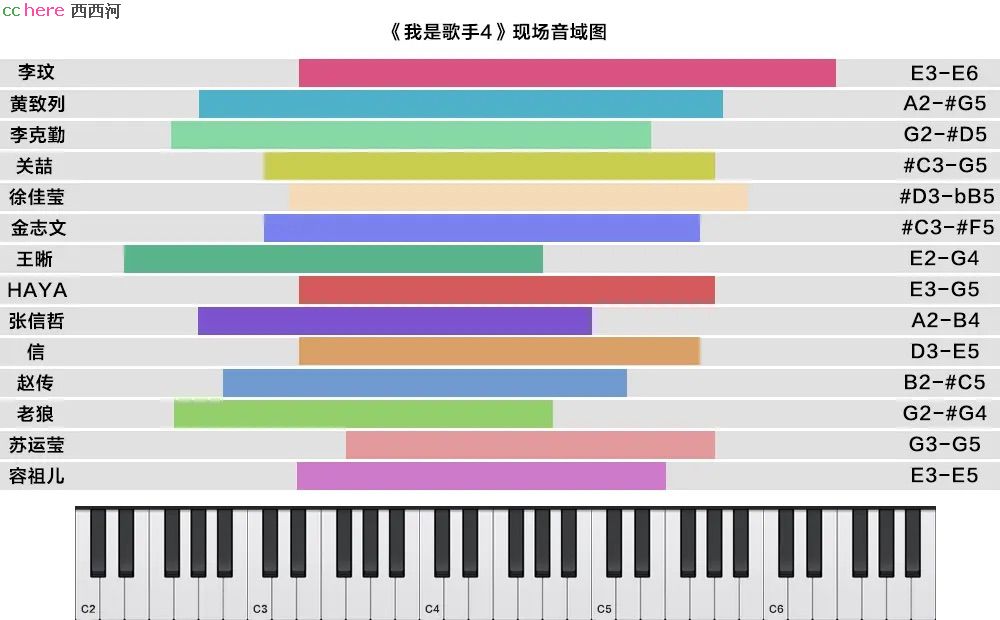

歌手演唱现场音域

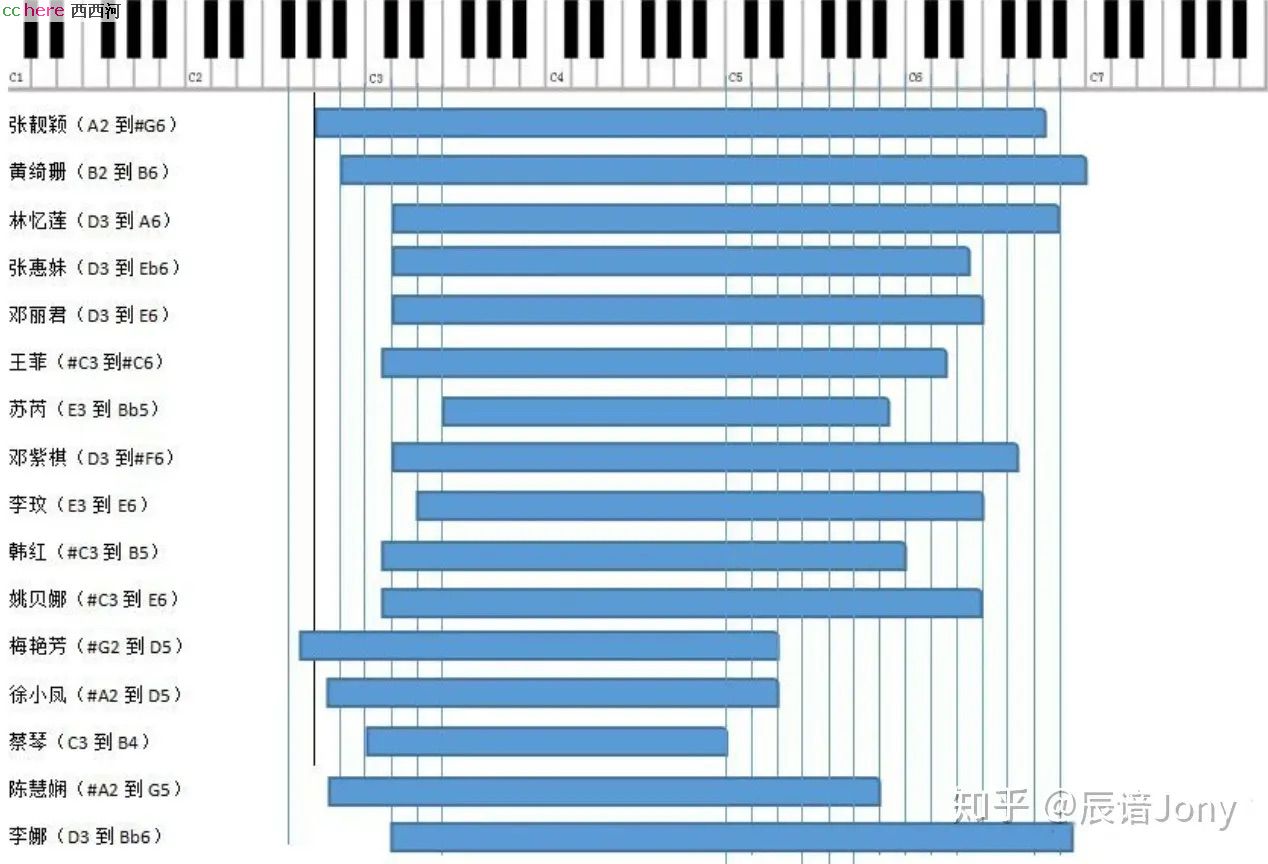

表现能力音域

我的意思是说《一生所爱》应该进入我可以一直回味的宝藏歌单,而当时印象不深,像黑豹,郑钧,港四大天王都不是我的宝藏歌手。

以下内容比较庞杂,所以加了小标题,各位看帖的朋友如果时间有限可以自行寻找想要看的部分:

一、 关于声乐

这一点我跟你的看法没有什么不一致。唯二需要指出的是,我跟你的出发点有两个不同。

你应该是属于条件比较好,自己爱琢磨的,这一类跟那些条件一般、需要苦练和老师拨云见日的是两种。声乐界有一句话,跟生而知之的人谈技术就是耍流氓。

啥意思呢,就是人家什么技能是生来就会,而你需要勤学苦练。比如上个高音,你喉位怎么摆,腔体怎么打开,怎么挂高位置,声带怎么缩短变薄等等一大堆东西,人家“滋儿哇”一下就唱上去了,你只能干瞪眼,找谁说理去?

所以生而知之的人往往当不好老师,就像有人说乔丹当不好教练一样。还有一个区别就是,你说的主要是传统声乐的美学,比如“圆”、“松”、“通”、“润”、“亮”这些,都是传统的民族或美声的要求。

至于流行,几乎在美学上没有限制,流行的根本属性是“自由”,因此“缺憾”也可以是一种美。专业院校招民族或美声绝不会去招沙哑嗓子的,而沙哑音色在过去若干年的流行乐坛中反而成为时尚,就是明证。

二、 关于阴谋论

这一点上我跟你的看法有诸多不同。整体上,我认为你的阴谋论架构的问题是“过于自洽”。

这话怎么讲呢?我认为对于阴谋论,我们的态度应该是辩证的,不能认为阴谋论全是假的,也不能全是阴谋论。

举个例子,比如瓦格纳兵变,挺俄的认为这是普京和普里戈津暗通款曲,神机妙算,不仅在世界面前演戏,将美国、北约、乌玩弄于股掌之上,还让内部的反对派露出了屁股,并神不知鬼不觉将几万瓦格纳转移到了白俄,将两面夹击乌克兰,真是大手笔!

而挺乌的则认为是普京掉链子,普里戈津怒发冲冠,甚至可能得到了五角大楼的策应,于是打着清君侧的名义杀上金銮殿,要砍了皇帝夺了鸟位!

这就是一个典型的阴谋论“过于自洽”的例子,即试图用阴谋论解释所有让人看不懂的东西,所有的一切都能在阴谋论中得到解释。

这就过头了,我对于阴谋的看法是:

1. 这个世界上任何时候都有阴谋,但也不是只有阴谋;

2. 这个世界上任何一方都可能或者必然在实施阴谋,并且每一方的阴谋也不会只有一个;

3. 所以这个世界是明面的博弈和暗面的阴谋共同作用的结果,并且每个阴谋的进度和完成度在每一个时间切面下都是不同的,并且根据时势和对方的应对在不断变化,绝大多数情况下都不会是100%。

所以,对阴谋的作用一定要辩证的看。比如瓦格纳兵变,有没有阴谋?肯定有,但从目前来看,这就是一个武夫被建制派军头逼到绝境后冲冠一怒的结果,有预谋,有盘算,但更多是根据当时情况临时应变的结果(根据最新的消息普里戈津得了癌症,所以有更多的偶然性在里面)。

而你的阴谋论架构的问题就在于自洽程度太高,这必然带来两个问题:

1. 如果突然出现了一些跟已知信息和分析结论完全矛盾的信息和事件,那你的阴谋论该如何融合这些成果,推倒重来,还是证伪?

2. 如果阴谋论如此强大,那么必然带来下一个问题,就是既然阴谋的执行者如此强大,那么对方应该早就被整垮了,怎么会好好的活到现在?

三、 具体分析一(精英和草根)

那么具体分析,你的这个阴谋论建构主要的问题就在于,用了太多的“简化模型”:

1. 将现实的对象“还原”到了一些二元对立的范畴上,过于粗疏,且很多与事实不符,比如香港是草根的,台湾是精英的

2. 更重要的是价值判断,即精英是不是一定坏,草根一定好?进一步还可以提出更深层的质疑,比如精英阶层是不是就一定在价值观上是精英的,草根在价值观上就是草根的?

3. 对于时间线的总结也很粗糙,而且大部分局限于2000年之前,对于最近十年和当下的很多情况缺乏了解,并且局限在音乐层面,缺少文学、影视、综艺等多层次立体视角。

所以,如果我们仅仅停留在键政吹水的阶段,那目前这个讨论粒度倒也够了。因为人的大脑永远是喜欢简单直接的,喜欢直给,喜欢刺激。

但如果真要去指导实践,那就会出大问题,即便有些结论是对的或大差不差也不行,因为不能保证下一次还是对的。所以该讨论清楚的一定要讨论清楚,在这点上,决不能纵容自己,要“延迟满足”。

首先第一个问题,香港是不是草根,台湾是不是精英?就从最简单的音乐来说,比如粤语歌的开山宗师许冠杰,后来的谭咏麟,张国荣等,几乎都是中产以上的家庭,甚至是文化世家,都属于精英阶层。所以梅艳芳为啥在香港地位高,很大程度上是因为她是真正的香港土生土长,且中下层出来的孩子,所以叫“香港的女儿”。但这也恰恰说明文艺界并非草根是主流,出来一个不容易,所以才有那样的特殊意义。

再说到其他的文化样式,比如电影,那就更不是草根属性了。这里先引用一段文字:

香港电影的价值和地位,在于其独特的形态和内涵,这一切根植于香港的文化土壤。英国文化学者斯图亚特•霍尔(Stuart Hall)在其论文《文化身份与族裔散居》中指出,文化身份“决不是永恒地固定在某一本质化的过去,而是屈从于历史、文化和权力的不断’嬉戏’”。香港文化无疑有着这种“嬉戏”特性,从而具备了在各种文化之间左右逢源的优越性。传统中原文化作为母体文化,一直都在省港澳文化共同体中占据主流地位,是香港文化中的传统主导因素,它以其博大、深厚的历史稳固性和源源不绝的内地支援,在其他文化的冲击中难以撼动。代表殖民地统治者文化意识而企望主导香港社会发展的西方文化在香港强势登陆后不断扩大影响,这种以殖民主义为背景的文化有着强大的政治和经济助力,对香港文化的影响呈现出一种渐进的趋势,由弱而强、与日俱增。此外,在省港澳地区还有一种独特的地域文化——岭南文化,这种独特文化的形成得益于岭南地区背山面海的地理环境。这里自汉唐以来就率先与域外交往,成为海上丝绸之路起点的域外经贸区,在明清之际商品经济高度发达,形成了有别于传统农业社会抑商思想的新价值观。“同时也发展了迎异于玄学清流的经世致用作风,和区别于禁欲主义的讲求实惠的娱乐精神。这一切并不存在于儒家经典之中,却以实际行为渗透在市井小民感性的世俗生活里的文化特征,无不在近代以来香港社会的发展中,获得充分的发挥。”岭南文化在香港文化中也扮演着重要角色。上述三种文化在香港社会冲撞、融合、共处、反弹,同时又相互渗透、胶着,形成了近代社会以来香港独特的文化格局。香港本土文化实际上是上述三种文化融合后形成的复合文化体。而且在不同的时期,复合文化体中三种文化的配额也因屈从于历史、文化和权力的“嬉戏”特性而此消彼长、但其变化的总趋势是中原文化的强势地位由强而弱,文化特性由体现国家民族意识和官方意识形态的精英性逐渐转向根植于民间市井的世俗性和商业性。在文化嬗变的过程中,香港电影也不可避免地发生转型,并且不时超越文化的发展,推动着更新文化环境的营造。(《香港电影艺术史》)

从香港电影的发展史来说,无论是早期的民新、天一、联华等,还是后来的长城、凤凰、邵氏等,都跟当时的精英阶层脱离不了关系,因为电影是个烧钱的行业,也是个专业的行业,其他人玩不转。

而香港的电影人才,从来源上也源于内地居多,尤其是上海电影人的数次“南下”,包括抗战前、抗战和解放战争、建国等数次的人才流出,都是当时的文化精英阶层的流动。

同时,在早期,香港电影的派系分别也跟在上海一样,有所谓左翼和右翼的分别,比如长城就是左翼电影人的大本营。传奇影人如傅奇、石慧夫妇,更是香港影史上有名的左派。

你所看到的《大侠霍元甲》这类有“家国情怀”的影视剧,包括后来的黄飞鸿等,确实影响了几代内地观众。不过,从源流上来讲,它恰恰是香港影视中“家国情怀”的最后一抹余晖。

香港及台湾的华人导演的这种倾向,可被称作“文化民族主义"(cultural nationalist)——一个与“文化帝国主义”相抗衡的概念。南下香港的上海影人特别倾向于这种“文化民族主义”,这是因为在海外观众的心目中,讲国语的艺术家便是最有代表性的、最高级的中国文化的代言人。当然,李萍倩、朱石麟及岳枫等导演也充分利用了这一心理,通过营造时代氛围、描绘北方文化(最典型 的当属京剧,还有其他的戏曲及街头表演风格)展示他们的才华。

“文化民族主义”是上海影人馈赠给香港电影的遗产之一,体现出对中国文化中最纯粹的那一面的敬重。但是就香港电影而言,“文化民族主义”仅仅迎合了中国人心理的一个方面;另外一面则是对现代化及舒适生活的向往,一如好莱坞电影所展示的那样。在20世纪30年代职业生涯如日中天之际,上海影人倾向于钻研西式(即好莱坞)风格,以实现中国电影的“现代化”在将中国传统 ,与迫切的现代化进程相融合的过程中,香港电影自然从这些技艺娴熟的上海影人身上受益良多:一方面强调“文化民族主义”,另一方面则强调美化了的物质主义(aestbeticised matenalism),中国电影的这种双重性质发展成为香港电影的特征之一,在香港安顿下来的上海影人善于调度电影的这两个面向,使之逐渐相辅相成。(《香港电影:另一种维度》)

所以香港电影从源流上本就是精英与草根、左翼与右翼共同作用的结果。而从历史发展的脉络上,恰恰是一个从国家民族、官方转向民间市井、俚俗、本土意识崛起的过程,正如以下文字所说:

在高度商业化的社会经济环境下,虽然有不少知识分子掀起爱国热潮,并在连锁反应下触发了“反殖民”“爱国”“民主”等一系列社会思潮,但大多数香港人仍将提升生活质量的希望寄托在自我身上而非社会改革。随着社会经济的发展进阶,次第出现的各种力量的角逐争锋愈演愈烈。彼时以中西结合为特质的香港文化,其复合化的内部构成也在发生相应的动态演变,岭南文化和西方文化超越中原文化渐成主流大势,在现代化文化中熏陶成长的新一代香港人渐趋褪去浓厚的民族意识,在思想观念、价值取向以及审美趣味上呈现出了愈加成熟的本土化倾向。不得不说,“自80年代初中英谈判开始后,香港现有身份的即将消失,忽然唤醒了港人的本土文化意识,于是有了大量的重构香港历史的‘怀旧’之作,有了大量的对于香港文化身份的讨论。”(《中国电影思潮流变》)

所以总体来说,从香港电影这个角度,从精英视角转向“草根”的这个过程,恰恰是一个去家国化、本土意识抬头、从左翼走向右翼保守的过程。现如今在香港,所谓的“草根”更多是中产视角,因为草根很多成为了中产。像李翰祥那样能拍严肃历史题材的导演几乎失传。真正还坚持一点草根、左翼视角的可能只有许鞍华。

四、 精英的和草根的

所以这又回到那个问题:精英不一定是精英主义,草根也不一定就是平等主义,这正像王朔在《我看大众文化港台文化及及其他》中所说:

其实中产阶级有否不见得要从经济收入上划分,安于现状的,尊重既有社会等级和道德规范的都可在观念上列入中产阶级。

所以,如果说精英出身的就是精英视角,草根出身的就是草根视角,那岂不是另一种出身论?

并且,从你的总结来看,你总体上对香港人有更多的好感,对台湾人有更多的恶感。香港哪怕黑社会也是好的,台湾的越有文化越坏。

这可能跟你接触的面和成长的经历都有关系,这里不妨再次王朔在《我看大众文化港台文化及及其他》中所说:

在这儿,我想应该做一个区分,香港和台湾在我眼中是有高下的。说香港是文化沙漠在当时我是可以干脆认同的,说台湾也没有值得一提的文化表现我十分犹豫。尽管我有顽固执着的信念相信我们的文化在华人文化圈中是最优越的,但要说我从没被台湾流传过来的东西打动过也太不凭良心。

台湾人是后来的。他们人进大陆前,已先声夺人。我指的是邓丽君的歌。我最早听到她的歌是《绿岛小夜曲》和《香港之夜》,录在一盘质量很差的磁带上,买录音机搭过来的。那时我们这儿还在声嘶力竭地玩美声唱法和民族唱法,很优美的情感也只会高亢尖利地表达出来,听到邓丽君的歌,毫不夸张地说,感到人性的一面在苏醒,一种结了壳的东西被软化和溶解。后来是侯德健、罗大佑,他们给我的耳朵定了一个标准,就是好歌确实不仅仅是悦耳,也有那个文学性,即对人内心深处清脆的打击。我得说他们丰富了我的情感。他们的歌是那种可以使你停下来对自己多看两眼的东西。侯、罗是流行音乐中的超凡脱俗之辈,除了摇滚,我们这儿还没有能跟他们比肩而立的人物。

还有李昂,比她稍逊的白先勇,他们是我读过的并认为是小说的为数不多的台湾作家,也许还应该加上陈映真,只是我读他的东西不多,无法论及。还有两个女子也不能不提,一个是席慕容一个是那个著名的三毛。她们的东西我不觉得有力量,较真儿地说那是次一等的文学,精神容量和感染程度相当于好的流行音乐,李宗盛童安格那一级,但我忘不了读她们东西时作为一个读者所受到的单纯的感动,那是使人想变小变透明的感动。她们的文字有水晶般的效果,能写出那样的文字也是才女了,也许我们还要十年,到八十年代出生的作家出现,才会有这副文笔。

电影,当然要数侯孝贤杨德昌蔡明亮这批人,他们的创作和我们这儿的“第五代”可说是交相辉映,各不相让。蔡明亮的《爱情万岁》的作品气质更接近我们这儿的“第六代”,不那么宏大,找那个民族魂,更城市,更个人。依我之见,李安也应该算他们一伙的。对城市、现代化、现代化条件下的城市中的人与人关系,他们集体显得比我们的导演更有感受,把握经验也更充分,已经先我们一步跳出了中国人的仪式化的生活表象。

老实说,我对台湾人的印象一直比香港人好,也许因为他们讲国语,很多人本来也是大陆过去的。我接触的台湾文化人,他们对中国文化的认真甚至在我看来都有些迂阔,那种方朴诚恳在大陆也是少见的,人好在骨子里,不但可以一起做事也能玩到一起去。纽约有个台湾来的华人导演叫皮特—王,居然一日京片子,跟他聊天聊老北京的事儿会感到自己是野的,外来的,这个时候就有强烈的感受:大家的文化背景是相同的。甚至那些台湾商人,也比香港商人多一些豪气,喝起酒来很仗义,当然也没准儿我接触的那几位正巧都是黑道来的。

当然你可以认为王朔是被台湾人忽悠了,或者他接触的太早,观念早已过时了。

但即便从你举得那几个例子,我也可以轻松举出反例。首先很多文化名人本身就是既有香港也有台湾的经历,这方面两地的互通是非常频繁和悠久的。男歌手比如罗大佑、周华健、女歌手林忆莲、李玟等既可以说是香港的也可以说是台湾的,很难区分。

比如你赞美Beyond,黄家驹在八平方纪念晚会上唱《血染的风采》,你可记得?当然你可以说是黄家驹单纯善良被人忽悠了。

比如你说美国对台湾文化产业的影响,早在1950年代,美国便通过“自由亚洲协会”等组织对在香港成立的亚洲影业公司进行资助,以生产宣传“民主自由”的电影对抗左翼电影。香港黄尸和反送中的背后,难道没有美国?

比如今年在香港大爆特爆的电影《毒舌律师》,在香港本土票房过亿,绝无仅有。其中的反派叫什么?钟念华,钟京颐,董卫国,批判的矛头指向谁已经很清楚了。

而主演就是当年在金像奖上对日本小朋友说“钓鱼岛是中国的,谢谢”的黄子华。也同样是这个黄子华,在自己的节目里痛骂特首董建华,因为他的“八万五”计划让港人房产价值下降,影响经济……只能说,在很多港人身上都能看到这种奇特的家国性与中产价值、保守意识的统一。包括北上的陈可辛等。

所以精英,草根?精英不一定是维护精英的,草根也不一定是维护草根的,精英不一定是右的,草根也不一定是左的。这让我想到去年我跟“月之回忆”长篇累牍辩论《无间道》的问题。我说无间道是精英主义,月之回忆坚持说,因为无间道批判了伪精英,所以他是反精英的。我说,批判伪精英恰恰说明他向往真正的精英,这正是精英主义立场。

五、 关于博弈时间线

你说“我觉得你过于聚焦在内娱对抗”,这其实是你的错觉。为什么你会有这种错觉,是因为我的视角似乎集中在内地的几个制作单位、机构、组织上,“比如湖南卫视VS浙江卫视;比如中央音乐学院VS上海音乐学院VS浙江音乐学院;比如QQ音乐VS网易云。”

其实这并不是我“局限”在这些主体上,而是你忽略了一个大背景。

简单说,当下大陆的泛文娱体系,其影响力远远超过以往,碾压港台,染指日韩,横扫东南亚,完全就是独霸一方的态势。

从上世纪末到本世纪最初十年,港台特别是台湾的综艺节目在内地非常流行,比如吴宗宪《我猜》,小S蔡康永的《康熙来了》等,在内地拥趸无数。那时候台湾的选秀节目也很流行,比如《超级星光大道》等等。

但在内地十年前《中国好声音》之后,开启了综艺大内卷大跃进时代,通过十年的时间,早已水平翻了N多倍,港台的综艺节目完全被打垮。甚至台湾电视台自己评论嘲笑台湾节目,遭到了吴宗宪的反击,说“我们没有很烂,”“侮辱我可以,侮辱台湾综艺就是不行!”

然而然并卵,台湾的综艺无论从前期投入、硬件水平、参与人员的素质和数量,制作水平,格局以及市场营销等,跟大陆根本不可同日而语,所以大陆综艺在台湾乃至东南亚根本就是横扫的状态,不仅台湾青少年以看大陆综艺为乐,艺人们更是前赴后继到大陆来捞金。

在这种情况下,我在讨论当下文娱状况时,必然只聚焦于内地,因为港台根本就是nobody,并在可见的将来根本没有翻身的希望。

并且,虽然视线在内娱,但我的视角并不只有内娱。比如我举的黄霄云被黑的例子,这里何止只有湖南VS浙江,还有大陆流行乐VS台湾,有音乐流派之争,甚至还有女权,绝不是一个简单的内娱PK视角。

那么从具体的历史演变到发展来说,也绝不简单是一个精英VS草根的视角,也不只是一个台湾VS大陆的视角,而是一个多重、复杂的格局。

并且,这里面还有一个谁为主导的问题。整体上,你是相信外部力量,阴谋论为主导。

比如中国摇滚火了,要发展,然后台湾人来了,捧杀,然后走了,摇滚就垮了。

这种归纳还是太局限在一时一隅,如果说谁重要,到底是事物的内在规律重要还是外部力量?

我个人认为还是内在规律更重要。比如摇滚,外部力量可以决定你什么时候发展,怎么发展的问题,但决定不了要不要发展的问题。比如你可以用阴谋一时把中国摇滚打垮,但之后卧薪尝胆,深藏功名,浴火重生,中国摇滚还是能迎来新的生机,这就是内在规律决定的。

整体上,中国娱乐产业这些年的发展可以归纳为一个“跃进VS反扑”的过程,大致是这样几个节点:

一是上世纪八十年代末开始的摇滚运动,和九十年代初以93年为起点的新民谣大跃进运动,被港台音乐以体系化的唱片工业反扑;

二是从上世纪八十年代末开始的以陈淑桦《梦醒时分》为代表的都市中产为主流消费群体的流行音乐潮流,被以周王陶林为代表的R&B、嘻哈等律动音乐大跃进反扑。

三是从上世纪末到本世纪最初五年,以周王陶林为代表的R&B、律动音乐大跃进,被以刀郎、素人选秀为代表的民间歌手、网络歌手、选秀歌手反扑;

四是从八十年代《射雕英雄传》为代表的港台武侠剧,被以张纪中为代表的内地武侠剧反扑;

五是以2005年超女为代表的选秀浪潮,被韩国成体系的偶像产业反扑;

六是港台文化产业被内地以综艺和在线流媒体为代表的文化产业整体性反扑;

七是以音综为代表的传统娱乐文化生产机制,被以嘻哈、摇滚、独立音乐等小众文化品类反扑;

八是以美国大片为代表的影视文化内容被2012年以来的新中产电影反扑。

纵观以上的这些节点,能发现一些普遍的规律,即一开始进行跃进的对象,无一不是踩在前一个对象的基础上不可一世的,但最终又被后来者无情地踩下去。

而后来者也并不是一开始就很强大的,有一个蛰伏、蓄力、渐变,甚至伪装或边缘化求存的过程。

而之前失败被边缘化的,也未必不能在下一个节点反扑,所谓此一时彼一时。比如中国摇滚,比如电影等。

所以你说的阴谋论,是一种单一、静态化的理解。比如就算是台湾音乐人以阴谋搞垮了当年的中国摇滚,但也并不意味着摇滚就此死亡,还会有北京新声,有迷笛音乐节,有北京现代音乐学院,在三十年的过程中忍辱负重,筚路蓝缕,最终迎来曙光。

而当初内地武侠剧起步的时候,虽然含着央视的金汤匙,但仍然遭受了传统的港台武侠剧迷和背后势力的强力反扑、打压,对相关创作人员比如黄健中、张纪中、李亚鹏、周迅等,进行了长年的网暴,这是中国互联网史上的第一波网暴浪潮。要不是张纪中、李亚鹏等命硬,恐怕早就被积毁销骨了。好在内地武侠剧最终挺了过来,直到香港彻底放弃武侠剧制作,这后面哪些人做了什么,也可以深挖。

其中最典型的两次内地和香港娱乐业的冲突,就是2004年的张卫健谢霆锋痛打王伯昭事件,以及2012年的甄子丹赵文卓“戏霸”事件,这两件事情都造成了两岸三地的文娱明星大站队,影响深远。

说到影视,2008年之后,漫威十年在电影行业不可一世,不要说中国,在整个世界也是碾压的状态,却最终不作不死,成了现在这副样子。而新中产电影的崛起,背后也是中国经济和文化产业、价值观内在驱动的结果。

六、 两个启示

说到这里可以做个总结,我们会发现,跃进成功和被反扑的,有这样几种可能。

一种是没有成熟的体制机制维护,野蛮生长,最终碰壁而失败的,比如中国摇滚。

另一种是长期故步自封,维持原本的模式,占据了太多资源和既得利益,被反扑的,比如港台武侠剧,漫威电影等。

还有一种则比较特殊,就是过于强调内容的创新,而最终走向形式主义,脱离土壤脱离群众,最终被反扑的,比如周王陶林的R&B大跃进,曾经的摇滚独立小众音乐,以及目前的综艺大内卷等。

这就提醒我们,任何文化的发展,都要讲究一个节奏,慢了不行,太快也不行。这就像在路上开车一样,太快了,会追了别人的尾;太慢,则会被别人追尾。

所以逆向淘汰也并不总是坏的,太快太卷,群众来不及消化,同样也会被市场反噬。

所以关于内部规律和外部力量的问题,我始终认为内部规律是主导。

至于外部问题,比如1450,这让我想起去年年末到现在,河里曾经兴起一股“抓台湾人”的风潮,一时间风声鹤唳,似乎遍地1450,如临大敌,长此以往河将不河了。

怎么说呢,1450来袭也许是客观存在的,但形成当下这种“不是我简中键政无能,而是1450太狡猾”的态势,则可不单是1450能做到的。

我的意见是,鸡蛋之所以被叮不是因为苍蝇,而是因为自己有缝。如果只知道去挥舞打苍蝇,而不去补缝,最终的结果是鸡蛋自己臭掉。

我在这里要强调的是,我们不能用外部压力作为维护自身问题的合理性,因为问题本质上是要被解决的,而非维护。如果因为解决问题需要时间和资源而无限搁置,那不是在维护自己,而是慢性自杀。

七、 结论

下面做个总结:

台湾不等于精英,香港不等于草根。

文化发展其实永远需要精英的作用,群众可以提供素材,而最终提炼、整合、形成体系都需要精英的努力。

精英不一定坏,草根不一定好,精英不一定右,草根不一定左,不能搞刻板认知。

说香港与内地是人民内部矛盾,台湾与内地是敌我矛盾,这有一定的道理,但并不因为香港和台湾的所谓力量构成和人员禀赋,根本原因是控制力问题。国家在香港有驻军,有国安法,大的掀不起风浪。但“潜移默化、暗度陈仓”的演变并非不可能,别忘了黄尸和反送中,以及香港的教材“去中国化”也是客观存在。

更重要的,英美可并没有退出香港。接下来一段时间的博弈,我个人认为主要在司法和行政领域之间。众所周知,英国人在香港司法领域浸淫甚深,影响极大。

至于音乐这块,我的观点是香港歌手当然要合作,但不用寄予太大希望。原因倒不是对港乐有偏见,而是语言问题。简单说,在香港仍然以粤语为主要语言和文化载体的情况下,它不可能对大陆的主体文化结构起大的作用,只能是补充。反言之,如果普通话文化能够在香港成为主流,那么也没有所谓的香港问题了。

而台湾,我的意见在可见的未来,泛娱乐文化方面整个台湾乃至东南亚对大陆将几乎没有威胁,只有被碾压的份。

而台湾真正能够有能力“文化反攻”的恰恰是极为稀少的一部分精英文化,尽管这部分也在被台湾人自己淘汰中。我并不是说这些文化是好的,而是说它匹配了一部分有高端消费文化需求的消费者。而如果我们的文化生产者不供应这些,那么就会被别人抢走。再强调一下,喜欢精英文化的未必是精英,穷人也想背爱马仕。那么问题不是不许穷人向往爱马仕,而是要造出我们的爱马仕。

文化发展有其自身的节奏,过于激进,过于保守,都会遭到反噬。这就是我们需要完整认知的原因和出发点。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

很多专业歌手都不止一个老师。潘老师教过曹一段时间,后来不教了,据他说他认为曹后来唱的没有之前好了。

声乐界门阀林立,而且相互之间往往观点对立,很难平衡。

他的观点可能是曹后期用了太多气声唱法,声带张力失去了。他可能认为曹应该走DIVA路线。

不过就像我说的,那时候的内娱根本没有给DIVA路线生存空间。这么些年,唯一半个走DIVA路线的,其实是邓紫棋。那还是天时地利人和的结果。

张雨生当年被称为亚洲第一男高音是其特有的音色—— 亮,如光穿透而出,并高亢富有感情。

孙伯纶早期应该没遇上好老师指点技法上差了,还有声带没养护好高音区音色表现差点意思,要练好得花钱花时间。

其实比较一下周深,2017、18年左右时音色 技巧还不成熟,到2020年后就很优秀,再到去年和现在音色明显变老,唱得太多没休息过。该好好养护了。

声音想好听只能多休息,练习声乐绝对禁止996,还不能凉到冷到更不能太辣。如橡皮筋不能常绷着。

是张雨生,小宝 莫怪。

比如“香港就是草根,资本都来自黑社会,就是好人,台湾就是精英,资本来自美帝,就是恶人”,这读起来肯定是不对的。但是这样写是可以的,因为。。。作者没必要写那么血腥。其实我的观点你后面也提及了:朋友来了有好酒,还是敌人来了有猎枪,主要还是看解放军在不在。但凡解放军在的地方,最终肯定是有好酒;但凡解放军不在的地方,无论她心底如何向往内地,最后我们还是只有举起猎枪,如果她不愿意我们举起猎枪呢?那大概率就成了李玟。。。改年解放军进驻台湾,那我们在台湾遇到个个老乡都会是笑脸,个个都能是朋友。

就整体来说,儒家的正统肯定是在台湾那边,毕竟我们这边文革了,虽然最终失败了,成果还是有的。就是人更爆裂了,没有台湾那边那么儒雅内敛讲究。你在乱世想活下来,自然是爆裂一点好。而香港更像是黄易写的“边荒传说”,一个三不管地带,乌七八糟三教六流都有。王朔再怎么说,也是文人,人以类聚,物以群分,那当然看台湾更顺眼,如果还有人曲意奉承,那就更容易了,就像张爱玲遇到胡兰成,除了爱情大概还有一种知音的感觉。而这种瞌睡了送枕头的事情,这种写了文章被人骚到痒处的快感,那种怀才不遇忽然遇到高山流水的豁然开朗,只有特务才做的最好最地道

然后我们抛开什么潮流变迁来看娱乐圈。包含电影和音乐,整体来说,它都是服从政治宣传的需要。比如八个样板戏时期的内地影视繁荣,就是因为屁股后面有江青妈妈在推动;再比如美帝90年代电影音乐的大繁荣,是因为它80年代用影视宣传去颠覆前苏联的余荫。当政治宣传退潮的时候,也就是和平时期,影视音乐主要靠资本推动。通常经济萧条和经济特繁荣时期,整个影视音乐行业都会蓬勃发展,经济整体形势普通的时候,影视音乐行业反而不好混。这就是大势,我们看问题需要看大势,中间细微的枝节不是那么重要。除非你人在这个行业,打算去做一件事,去改变点什么,才会认认真真去调研。

至于中间这个潮流,那个潮流的变迁,不是那么重要。毕竟八个样板戏好看,水平特高,看几年看久了也会烦是不是?人都是一样的,经历了同样的刺激,阙值会提高,下次再遇到同样的刺激兴趣就不大了,需要换种方式,再来一次。这种变迁是比较random的,很难提前把握住后面会流行什么浪潮。后来随着腾讯阿里的进入,特别是起点中文网的介入,逐渐演变成了一劳永逸给用户“强行喂屎”。起点中文网比较流行什么强推,封推,大概就类似这个论坛的首页置顶。起点中文网只要置顶的小说,就会大卖特卖,毕竟用户也没耐心到处找书看是不是。长久之后就给编辑一种幻觉:但凡置顶的小说,用户就会喜欢,无论文章写的怎么样,只要置顶,就会大卖。。。当年阿里系雄心勃勃的说它准备要工业化编剧来拍电影就来源于这种思维模式。“说你行,你就行,不行也行”

所以关于内部规律和外部力量的问题,我始终认为内部规律是主导

这个就是你我主要的观点差异,我是觉得整个影视音乐圈是靠外部力量推动为主。和平时期靠资金推动,战备时期靠政治推动。两种模式切换的时候,就会是群魔乱舞各种乱象,比如现在。就像你之前说的,音乐史就是社会史。而你要推演音乐史的发展,其实就是在推演社会史的发展,变量太大,和军棋推演的困难程度其实差不多。所以我觉得,咔嚓掉一些枝节的部分,推演比较容易进行。比如一部电影或者连续剧或者一首歌火了,就去瞧瞧它后面的资本是谁

参加过台湾的《超级星光大道》,那一届的冠军是李佳薇,孙是亚军。

有一期里面几乎所有选手都发挥不好,孙那一期拿了满分,评委袁惟仁说晓亮还好有你。那次孙晓亮哭了,说自己来台湾是女朋友凑的费用,把全部积蓄都给了他。

这个女朋友后来成了他老婆,抱着刚出生的女儿跟他一起上了《好声音》。

由此想到,华语乐坛其实在选秀时代开始后,有一波“声乐小跃进”。借着上面的话题,因为那时候欧美三大后,以及CA,Beyonce等等Diva层出不穷,大家被高音轰炸的有点晕头转向, 一窝蜂的去钻研声乐技巧,于是网络上出现了一批声乐爱好者,钻研声乐如同研究武功秘籍一样。

其实唱得好的一直都有,曾一鸣就说他身边有一批唱得好的80后歌手,可是默默无闻,没有出头之日,所以他在《歌手当打之年》奇袭萧敬腾失败后,留着眼泪说自己认命。

其实这不完全是个技术或实力问题,还有美学问题。比如孙晓亮虽然实力超群,但长的确实不是那么帅气,这倒也罢了,他也不是帅不帅,而是长相没有记忆点,性格也比较温和中庸,在观众那里就泯然众人了。

不过这么说也不公平,如果能碰到一首大热曲目,说不定也就一炮而红了。所以红不红真是个玄学,但华语乐坛的创作力天花板就在那里,一年能出几首好歌,哪轮得到你挑?

所以黄霄云要去整容,更要等到大家都听腻了华语芭乐,开始习惯了她的高音轰炸后,《星辰大海》才能红。这几年越来越感觉到,群众的情绪价值出口不在音乐了,所以音乐的各种门类风格才能起来。

许倬云说过一段话:

个人的历史最小,最短的是人,

比人稍微长一点是政治,

比政治稍微长一点是经济,

比经济稍微长的是社会,

时段更长的是文化,

最长的是自然,人是跟自然整合在一起的。

这实际就是一个粒度从短到长由小到大的过程。

简言之,你如果只想看个三五年,甚至一二十年的现状,那么当然个人、政治、资本、经济这些外部力量是最显著的。

但如果放长到三五十年,甚至一两百年,那就是另一回事了。

还是举音乐的例子,比如台湾人潜进大陆,把大陆摇滚搞崩溃了,给港台音乐续命,但也就六七年的光景,就被周王陶林把命给革了。

而周王陶林也就四五年的功夫,被互联网革命把唱片工业都给弄垮了。

但十几二十年后,还会有人去听周王陶林和当年的中国摇滚,周王陶林启迪了后来的嘻哈、电音等小众音乐风潮,而中国摇滚靠乐夏等综艺和音乐节livehouse等浴火重生。靠的是什么?时势当然重要,政治、经济、资本、科技这些东西当然重要,但更重要的是内在的生命力。

比如当年可以用政治力量去推广样板戏,但最终时间留存下来的,还是像《智斗》这样从民间文化中脱胎出来的桥段。你说的起点中文强行喂屎、大数据编剧模式早已失败,最喜欢大数据思维的优酷是几大流媒体里业绩最差的,正是外部力量输给内在规律的表现。

资本是等不了太久的,因为资本都追求回报和利润率,这也跟政治家类似。当代的政治家大多是选票政治,他收获的是选票,卖的是预期,自然需要在有限时间内兑现一部分的政治承诺,这实际上跟商人的逻辑很相似。

真正能突破这种短时逻辑的,自然段位更高,比如李嘉诚就能以三四十年的逻辑去搞投资,所以人家进来出去的时机都把握的高人一等,让人不服不行。当然,这并不代表他是个好人。

那问题的逻辑就很简单了,就是你的结论是什么,取决于你怎么提问题。比如我就想看个三五年的进展,那就把这三五年的事情搞清楚。

但如果想看长远一点呢?这里注意,我并没有褒贬的意思,俗话说一屋不扫何以扫天下,如果你都不确认自己三五年后能不能活着,那么自然考虑更久的事情没有意义。

但这些终究需要去考虑,这不是我觉悟有多高,而是三五年的事情考虑的人太多了,不差我一个。

从另一个角度说,我们的敌人也会有同样的问题。从历史和现实来讲,英美就是很好的例子,美国基本能以五十年到一百年的维度考虑问题,英国人能以几百年的维度考虑问题,基本跟他们的帝国历史跨度相仿。

照这例子,中国岂不是能以几千年的维度考虑问题?事实上并不完全如此,主要是中国在近代现代阶段落后了,现代化的世界帝国跟中国没啥关系,所以现在中国尤其网络键政这方面思想跨度其实很窄,动不动入关,剪商,八二后又悲观丧气,一会儿速胜论一会儿亡国论,都是这种思维深度不够的结果。

而英美等西方国家其实也有这样的问题,即一些老一辈的政治精英等还有着宏观思考的能力,而现实中的这批掌握权柄的中青年政客,则完全陷入选票政治民主自由的负面陷阱中去,考虑问题完全浮皮潦草,只会跟着中产阶级的脾胃亦步亦趋。所以大大会说“太天真”。

而这也是当代政治难免的现状,但现实的是实际的,现实的并不一定是合理的,所以我去理这些线索。这时候我就发现,很多人其实是在“赌”,比如赌美帝先崩溃。

但这仍然是侥幸逻辑,现实在于,即便美帝先崩溃,中国也吃不到多少红利,人欧洲包括俄罗斯这些近亲都等着呢,哪里轮到我大中华?

而且更重要的是,美帝崩溃就能维持现在的模式么?美帝崩溃只能更确凿的证明资本主义生产方式的行不通,中国走美帝之路只会崩溃的更彻底,这就是现实。当然你要说我不管那些,我只要美帝比我先死就好,哪怕我跟着他后面死我也愿意,这就没啥话说了,这是价值观不是认知问题。

其他的,台湾的价值倒不在于儒家什么的,而是一种横亘在中西文化之间的心态,和在这种心态之上的生活方式和观念,这是他的价值所在。李安的父亲三部曲,基本是这种思维的集大成者,到目前为止我也没看过华语电影里有哪部达到《饮食男女》那样,把传统中国家庭内部那些琐碎的不足外人道的东西在现代文化背景下讲的那么清楚的。从这个角度来说,台湾是个试验场。当然,有的人吸收的是精华,有的人吸收的是糟粕。

而台湾的真正问题是在于他在多重身份中无所适从,因为历史上,一开始明朝人郑成功来,后来是大清朝,然后是日本人,再后来国民党,美国,这让台湾的文化和族群身份始终在矛盾和纠结之中,最终的感悟就是那句“亚细亚的孤儿”(PS河里那个亚细亚的孤儿是大陆人反串的,懒得揭露他顺嘴提一句。)

而香港更多是陷入一种“认同焦虑”,这种焦虑在于它本身是殖民文化的产物,但又想找到自主性,所以总是陷入一种“认爸爸”的情结。比如英国人过去是爸爸,但它走了,那么要不要认现在这个“爸爸”,就很纠结,所以要闹。

今年上映的《风再起时》,有个情节意味深长:探长南江年轻时候是个很有才华的青年,会弹钢琴风度翩翩。日本人占领香港的时候有个日军军官很喜欢他,经常听他弹琴。有一天军官把他父母找来,打死了他母亲,把枪塞给他说:我喜欢你,想让你做我儿子,你开枪把你父亲打死,你就是我儿子,我带你去日本。

接下来的情节让人非常感慨,南江的父亲抓着南江手里的枪指着自己脑袋说“开枪啊,开枪啊!”南江在压力下最终暴走,回身打穿了军官的胳膊。紧接着,南江的父亲回身给了他一个耳光。

综合起来,台湾和香港都是在找爹,台湾人的纠结就是觉得哪个爹都不是真爱,都想利用自己。香港人的纠结是爹确实真爱自己,但他不想认。所以台湾人是在迷茫期,香港在叛逆期。

说这些,并不是要在台湾人和香港人之间分出个好坏和高下,我这些归纳也无疑有挂一漏万偏颇之处,但我们对事实还原的越多,跨度越大,那么接近实际的概率自然越高。至于做什么选择,那就是价值观问题了。

我把链接点击,YouTube说这首歌的上传者把这歌设置成在英国(原话是在你的国家,可能还有其他国家)看不到。😁

你如果提供链接,用这个格式。

[URL=网址]标题[/URL]

黄家驹死了才出名,大家才把他和Beyond联系起来。

窦唯出名是因为王菲,之前大家只知道黑豹。

以上仅限于非发烧友,只听歌不过度关注八卦的一般群众。

所以呢,继续,看之后压上谁去梭哈。

李志

他的歌在大陆全面封杀了,理由也很操蛋哈哈一位企鹅讯旗下的艺人毛某易在某节目侵权唱了他的歌,被李志告了,讲道理这种事就是赔钱嘛,但是南山必胜客旗下的艺人哪有那么怂的直接搜集李志的黑料言论你懂的,放在西西河啥也不算可毕竟是内涵我党,直接就无了。

李志 外号李B

胸前一个大中国地图。

他的歌在墙外还可以听,不娘,有感情,称得上是歌手。