主题:【原创】改开以来的政府欠账(社会福利)何时补上? -- 树袋熊毛毛熊

制度上可并不亏待农村。被后人广为咒骂的知识青年上山下乡为的啥?为的是给农村进城的腾出空间来。

在资源有限的时候,选拔优秀人才工业化,让多数人吃点苦,我觉得是合理的。只要“优秀人才”选拔过程比较公平就好。我看前三十年是比较公平的,那些知青不下乡未必不能工业化。虽然那样工业化用工角度实际效果上区别不大,但是断了农村人的上升空间,才是最大的不公。当时无论城乡,都是选拔优秀人才进厂,大部分其他人员“在乡”或者“下乡”。城市普通人家子女在上山下乡运动前,不能进厂的,就是不下乡也不比农村好过到哪里去。北京城里无业青年和保定农村青年差别,远没有保定农村青年和固原农村青年差别大。从这个角度看,上山下乡解决的不仅仅是城乡差别,还有地域差别。

福利在工业化完成之后才有条件谈的事情。而且前三十年农村搞工分制的时候,农村也不完全按工分分粮食,是工分和人口结合考虑的(听老人说过,河里看到过不过找不到出处了)。老幼妇孺多的家庭实际上已经享受到一定福利。当然整体上生产力落后无法承担高水平福利是没办法的事情。第一批有大量的工人退休享受退休金已经是九十年代了这时候城乡差距可怪不得前三十年。

@沫水若水 , @审度 , @树袋熊毛毛熊 , @戒定慧 , @陈王奋起 。

一种是解放前留下的洋房和公寓,一种解放后新建的新村。老洋房数量有限,且大多数或者为高级干部所占,或者由机构所占比如出版社等,或者有多户人家入住,煤卫共用。你们家的情况可能是都住进了新村。你可以查一下,上海一共造了多少新村。对于大多数人家而言,所谓厨房,就是一个放在走道或楼梯转角的一个煤饼炉子,所谓厕所,就是一个放在房间里的马桶,所以没有附加面积。1980年,上海有马桶73万只,这是环卫站的数据。以一家6口人计,一共是4百38万人,80年,上海人口大约一千万。并非没有用马桶的人家都是抽水马桶,有许多人家连马桶都放不下,用的是高脚痰盂,这款痰盂前不久还在亚马逊上热过一阵,有些电视剧里可以看到的。

要讨论社会改革的得失,首先应该面对现实。

3家住在你说的类似于工人新村的房子,1家住在四川路北京路的石库门房子,20多平米住宅,挑高还行,自己搭了一个阁楼,增加了七八平米。几家共用厨房,没有厕所,靠马桶和旁边的公共厕所。

那时典型的上海家庭4个人,两大两小,按照每家32平米的房子计算,人均8平方。

人均2平方的数据我是不相信的,我们家族是苏北跑到上海打工留下来的,典型的上海底层,人均如此,难道我有幻觉,我家是人上人?

我老婆家是宁波到上海的移民,比我家早一代,和某首富尚在五服之内的亲戚,岳父家里两兄弟,祖传一间峨嵋路的石库门房子,后来换了一套彭浦新村的房子50多平米,因为那时候的彭浦新村太偏僻,大家不愿意去。算到人均面积不能算,太大了。

岳父的弟弟考上工农兵大学生,分到医院,后来分了一套房子,我去作过客,大柏树附近,面积大概50平米,家里3个人。

和我来往密切的一个同学,家里住在成都北路靠近长乐路,将近32平米的一楼,是我知道最困难的住房情况,家里2大3小,一共五个人。碎觉的时候又是沙发又是弹簧床,不亦乐乎哦。

但80年代初可以开店,他们家就开了一间面店,早早脱贫。

我们夫妇家庭一共六七个亲戚,我们的同学等等都是社会的底层,人均面积超过10平米,你说我如何相信那些伤痕文学的人均2平米,何况没有计算郊区农民的人均几十平米呢?

研究历史,需要看资料,更需要从身边的情况出发,辨别资料的真伪,致良知。

稻公时代,为了黑主席,很多人抛弃良心,胡编乱造各种数据欺骗涉世未深的年轻人。

上海的住房困难最严重的是90年代初,大批知青回城。我老婆的舅舅一家5口从新疆回上海,挤在她外婆家20多平米的房子里面,晚上只能睡地铺和沙发。

但这个问题不能把责任推到主席身上,2个人出去5个人回来,房子当然紧张。要解决其实不难,那时土地不值钱,砖头也不值钱,只要当官的汽车少买几辆,宴席少吃几次,多少楼都有了。

2.4平方这个数据是80年代初汪道涵到同济大学给学生做报告时讲的。他讲了如何想要让中央在上海上交的财政收入中,稍微多留一点给上海,让上海市民的住房好有点改善。当时讲定的条件是,首先要包一个上交财政的指标。如果上海搞得好,超过指标的部分,每10元上海可以留1元自己支配。

你家的情况比较好,要么是解放前有房子留下来,要么是在好单位里可以分到房子。再讲,自己搭建的7,8平方不算在居住面积里的。上海苏州河边的潭子湾与潘家湾,怕是你没有见识过,连片的棚户区,低矮局促。你可以查一查现在的楼盘,中远两湾城,就是拆了棚户区造的。这个小区大到轻轨在小区边上两站还不是三站。

市区里老房子,局促的地块也相当多。南市文庙一带,至少是4年前尚未拆迁,拆不动,成本太大。那里的房子那种局促也是少见的。

我们家以前是自己房子,后来动迁还吃了点亏,因为是早期,不是货币化动迁。不过,我也没有什么怨言。大时代下,总归有人便宜有人吃亏,差不多就行了。我回上海,经过中远两湾城的一栋栋高楼,里面住着回迁的当年棚户区住户,看到清澈的苏州河,再也没有那种油腻的黑水,也没有难闻的味道,我是从心里为改革开放后的政府叫好的。

有人喜欢用路线,立场来评论事物,似乎思想对了,立场坚定了,所有问题就会解决。不是这样的。好日子从总体上来讲要依赖领导们有心有能力把经济搞活,也依赖个人在这样的环境中所付出的努力。

他家原来住在延安中路离静安寺不远的地方,原来住房面积大概二楼12平米左右,隔成前后两间,阁楼大概5平米,还有楼下三家共用的厨房,没有厕所。他们总共五口人,我舅舅和舅妈中专毕业在一家研究院上班,大外公原来是小资本家,大外婆家庭妇女,表哥当年是学生。舅舅夫妇住大间兼吃饭间和客厅,大外公夫妇住小间,马桶也放那里,表哥住阁楼。我舅舅是温州人后代,有海外关系,舅妈家祖籍绍兴。他们五口人住17平米加共用厨房。

比如有的房子是国家统一兴建的,有的房子是单位建的,还有的房子则是历史遗留,有的房子是私人兴建。早期的统计数据未必能够覆盖多种来源,往往把手头管理的房子除以总人口,得到一个荒谬的结论,这样还可以安慰大多数住房困难的人,你看,你居然远高于平均,哈哈。

假日兄举的例子,5个人住17平米,人均3.4,还是居住面积,不是建筑面积,另外没有加入厨房的面积。换算成建筑面积,估计人均不小于5平米。

我们观察到的人均住房,都远高于5平米,要想全上海的人均住房面积等于2.4平米,就要有一半以上的人人均面积低于1.2平米,反正我的同学,亲戚都没有看到这样的情况。

至于上海类似于贫民窟的住房,我当然熟悉,我家在沪太路曾经有一间私房,被我父亲以800块在70年代卖掉了,但因为是私房,买家可以改建,最后建了3层楼,我父亲看到后曾经后悔了很多年。

这些地方的存在,并不是上海的主流,也不影响上海的整体人均多少。

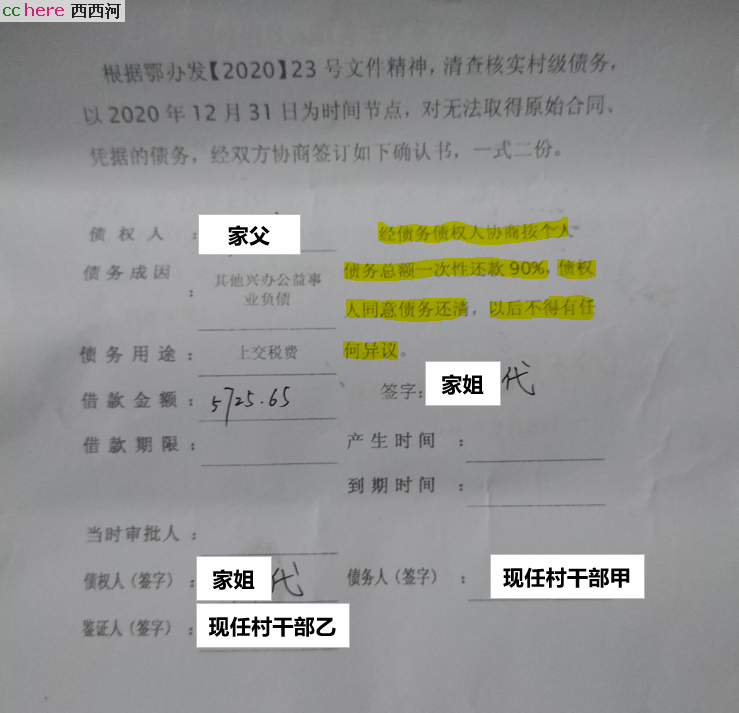

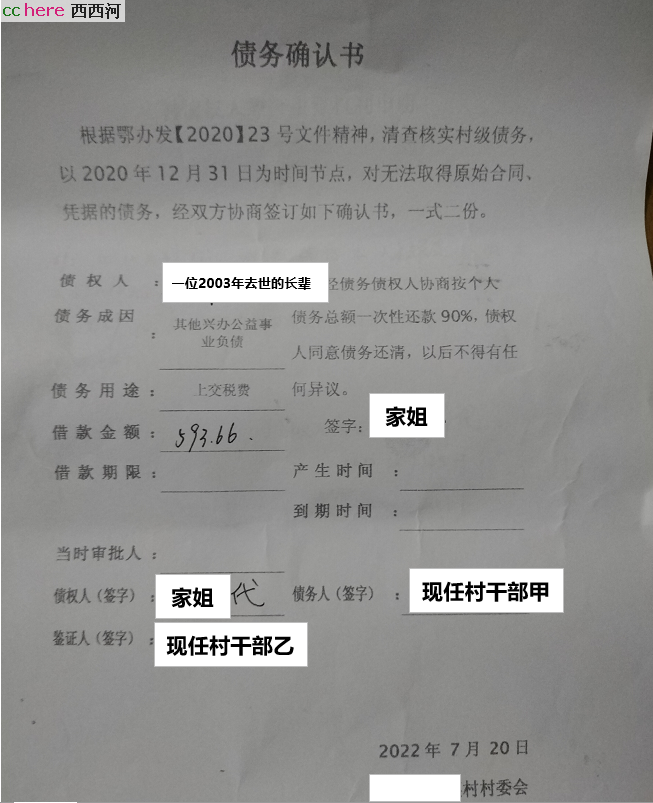

上周在老家的姐姐给我电话,村里欠父亲26多年的债兑现了,还有另一位长辈的欠款也还钱了。

家父30多年前在村里当民办教师,工资是村里出。记忆中没有发什么现金,工资可以抵扣公粮税费还有我和姐姐读书时要交的教育附加费。再后来没有当民办教师在村里当了几年会计。村里欠的工资就打欠条了。 父亲在世时没有和我提这个欠条,我长期不在老家生活,这个欠条就由姐姐保存。

另一个欠条是湾里一位辈分比我大2辈的长辈的,这位长辈比父亲更早去世,约是2003年左右;他的儿子B在广西生活,在他去世那年B回来奔丧在农村住了几年。B年轻时和家父同学,在其返回广西时,把村里欠他父亲的欠条交给我父亲说:如果村里能还,你就帮我领下。这位B叔叔去年去世。 这个欠条辗转到我姐手术保存。

今年一并兑现。

城市里有的是没“正式”工作的,比如开小卖部的,年老后没人给发退休金。发退休金是因为缴纳社保。没出现“社保”这个名词之前也有类似性质的其他名词,退休金是用工企业对退休工人的义务。后来大下岗造成这个义务被延迟、打折甚至取消,才开始社会统筹。总之,退休金是雇主对雇员的保障社会化的结果。这个和城市乡村无关,和就业方式相关。

习近平有专车,我没有,不能说习近平不拿我当人。

工业化初期,大城市的住房紧张是因为大量人口涌入。同期中小城市问题就小得多。这种人口涌入背后实际上还是农业人口对工业化的渴望,这点是生产力发展的必然阶段,前后三十年没有差别。

前三十年和后面的差别是:哪些人得以进城,什么方式进城。前三十年的招工、提干、入学都是采取一定的素质选拔,让农村优秀人口进城。包括人口增长快过投资,就业已经比较困难的时期,宁可送几千万知青上山下乡,也要保证同期几千万农村人口进城,就是要给农村老百姓一个公平,不能唯出身论。

另一个相关话题,是广被诟病的“接班”制度。很多人要前三十年背锅,其实不然。在前三十年确实已经有了,但是当时仅仅在小范围内(请考虑我国工业化进程,以及工业人口年龄分布)进行,

最早提到子女顶替问题的书面文件出现在1953年1月26日中国国务院(时称政务院)劳动部颁布的《中华人民共和国劳动保险条例实施细则修正草案》当中。当时只适用于因公死亡或因公残废完全丧失劳动能力的职工,是一项劳动福利措施。

到20世纪60年代初,中国遭遇严重的经济困难,中央决定实行调整国民经济的方针,大量精减城市职工,以减少商品粮供应。从1961年至1963年中,子女顶替制作为鼓励城市中老、弱、残职工退休的一种政策,全面实施,并逐渐作为一种就业制度确立、延续下来。

文化大革命中,这一制度的执行被废止。随着文革结束又被恢复。

注意,文革时期废止了子女接班制度。这个制度真正大规模实行,是在十一届三中全会,或者说改革开放以后。

据统计,从1978年至1983年,五年内全国办理退休、退职的职工共有1220万人,其中子女顶替约900多万人,占退休退职人数的80%。

这种子女顶替,和知青回城等政策,本质上是封建制度,承认既得利益者的权益可以传宗接代或者通过婚姻传递。这是邓小平等人上台后收买人心的手段。你优秀不优秀不要紧,生得好+我的政策支持就行。就像考官让考不上大学的上大学,后者对自己要感恩一样的道理。放到上层,就是“一家一个副部级”和敢和省长叫号的“康华公司”。

- 待认可未通过。偏要看

所以是12平方5口人,正好每人2.4平方。居住面积的计算有条件,高度要能让人直立行走。如果房子是房管局的,按平方交房租,阁楼不在平方内。

你说的这个是神话吧?

‐--------‐------------------

前三十年和后面的差别是:哪些人得以进城,什么方式进城。前三十年的招工、提干、入学都是采取一定的素质选拔,让农村优秀人口进城。包括人口增长快过投资,就业已经比较困难的时期,宁可送几千万知青上山下乡,也要保证同期几千万农村人口进城,就是要给农村老百姓一个公平,不能唯出身论。

‐------------------------------

你去查查什么叫农转非农,什么叫吃商品粮。一个农村人要进城市,基本没门,尤其是一线城市。再查查什么叫工农差别,城乡差别。

- 待认可未通过。偏要看

我说的是改开前的事。我出生长大的地方,1949年以后,1978年以前,城市成年居民的起码70%(我同学家长、邻居这些见得到的真人是90%以上)是出生在农村的。

如果你现在居住在中国任意一个城市,不妨打听一下,那些1949-1978年之间参加工作的,有多少是本地城市户口的土著,多少是农村出生进城的。这个全体在中国的网友都有条件去看看身边的情况,没有人做得了假。

农村人进城市没门是改革开放以后的事情。