主题:【原创】越人语 -- 商略

“出暂”什么意思啊?谢谢。

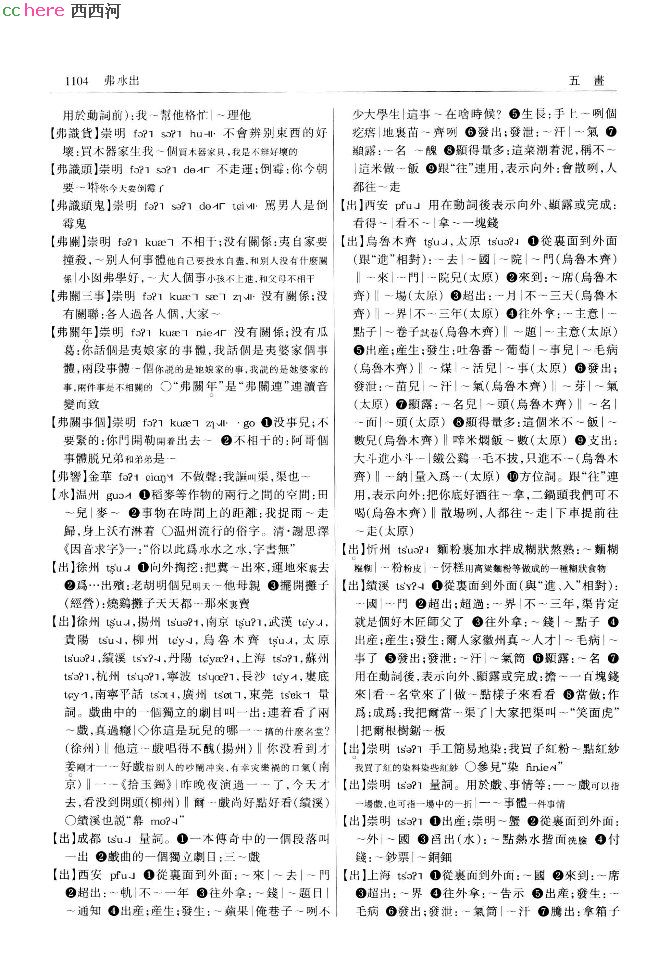

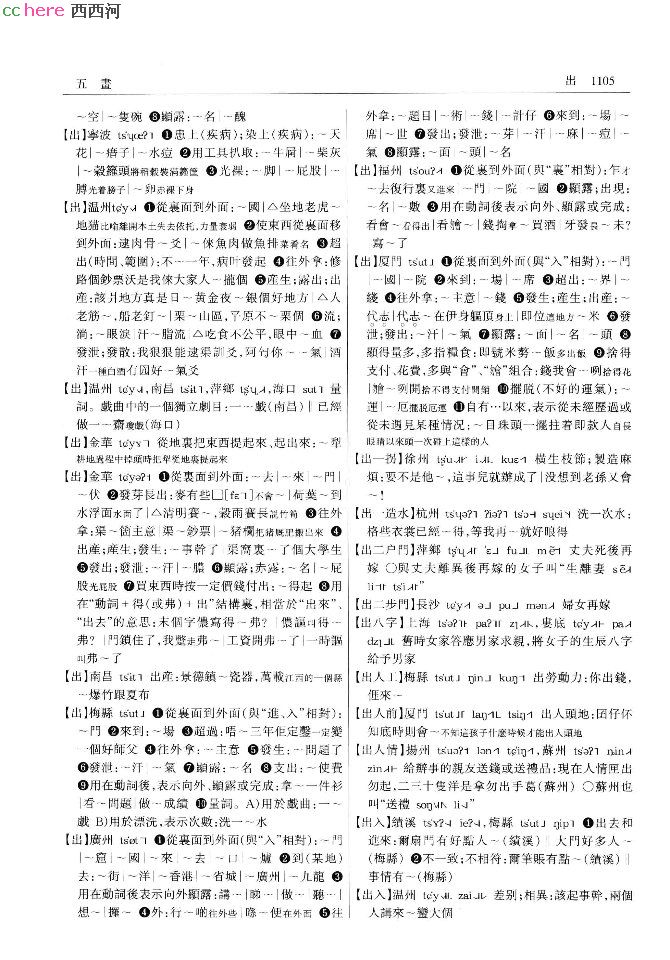

两者都没找到。出的解释有很多,比如

暂没有单独的。

老家有个风俗,老人去世前一段时间要睡在堂屋内东边的地上,地上垫草,草上铺席。乡里土语把去世老人的这一段时间称之为“床债(音)”,我以前一直以为就是“床债”,以为人睡了一辈子床,算下来欠了床不少债,现在受苦受难就是还债了。后来看书看到孟子寝疾,童子说:华而睆,大夫之箦与。才明白这词应该是“床箦”,真想不到乡里土语还能保存那么雅的说法。我们家族据老人传说明初由山东兖州府枣连庄迁到皖西,算起来以前和孟子也是老乡,这样说是可以理解的。

和称赞读音有些相似呢,以前疑惑这词是哪三个字,以为是盛人蛋,盛气凌人略为盛人,蛋嘛贬骂称,有次恍然大悟:圣人蛋也———可于圣人嘴相对称。

下的蛋?

听上去像我们方言中的“出阵”。

恶赖

在我们方言中,“恶赖”这个词,不是说恶人赖账,不是说恶意赖账,也不是说用恶毒的方法赖账,总之,它与赖账没有关系。

恶赖也不是说一个人恶劣无赖,与《红楼梦》中说的“百般恶赖的样子”或《儒林外史》中说的“其风俗恶赖如此”中的恶赖,也没有关系。

在《大乘宝云经》中,恶赖一词出现不止一处,也不止一个意思。如“恶赖奸诈”,说的是恶劣无赖;“其上瞋者,生于忿毒怨憾恚怒恶赖憎嫉”一句中的“恶赖”,似乎与我们方言中的意思相似。

它说的是一种心情。

一种怎样的心情,要用这个古怪的词来形容?

简单地说,是极度的郁闷,是说不出的憋屈,是塞满胸腔的幽愤,是无法排解的苦恼,是挖心挖肺的怨恨,是“天高地迥,号呼靡及”的悲苦。

屈原《离骚》说:“忳郁邑余佗傺兮,吾独穷困乎此时也。宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。”这几句话,说的就是恶赖之极的心情。就看那些字,也是恶赖悲愤的形状。

司马迁受腐刑之时,心中必也恶赖之极,他在《报任安书》中说:“太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索被箠楚受辱,其次鬄毛发婴金铁受辱,其次毁肌肤断支体受辱,最下腐刑,极矣。”

这段话,也是恶赖之情溢于言表。

《报任安书》中还一连列举了七个人:西伯,仲尼,屈原,左丘,孙子,不韦,韩非。这些人大抵曾有过长长一段心情恶赖的日子。不过司马迁接着说:“此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。”

这些人的作为,与我见到的恶赖的人有点不一样。我见到的人一旦恶赖了,大多似乎不愿意说话,默默等待着一阵悲恨怨愤的爆发。而在心绪恶劣之时还愿意说话的人,或者愤慨地,或者嚎哭着,诉说种种委屈和不满,满心的恶赖之情,就在这“述往事、思来者”之中排遣掉了。

金庸小说中的左冷禅,在嵩山“比剑夺帅”中被岳不群打败以后,虽然说了几句很堂皇的场面话,但心里明白中了岳不群的阴毒诡计,极其不甘,又到华山去捣乱。我想,他既败之后、捣乱之前的心情,用“恶赖”两字形容,真是合适不过。

平常的日子没有大起大落,大家不是孔子、屈原,也不是左丘、司马,也许看上去不是那么可歌可泣。但人的情感和表露的情绪是相似的,杜甫哭的时候,涕泗交流,这个样子与我们村的老年妇女哭泣时一样。

日常的恶赖,是一种“疾如飘风”的强烈情绪,它也有“飘风不终朝”的特点。

生存的压力、人生的痛苦如此持久,忍耐是生命的常态,所以一般情况下,心情恶赖的原因,往往是压力骤增难以忍受,或者为别人的错误付出不该付的代价,或者遭遇意想不到的坏结果,或者是突然“想不通”,委屈悲愤,诸如此类,是长长的忍耐过程中的一环而已。

这应该是一种人人熟悉的情绪。人活在世上,总会尝到几次恶赖的滋味,轻微的,郁闷一会儿就过去了,严重的,会因此想到杀人放火搞爆炸。但一般人总是克制得住,总能找到排解的方法。

可是只要一次不能克制恶赖情绪,就可能凶有灾眚。它很容易造成破坏,也很容易烟消云散。也许一言不合,心情恶赖的人就会拔刀相向,血流五步;也许一句玩笑话,就能让他展颜一笑,恶赖心情随风而去。

《坠下》就是一部描述恶赖心情的美国电影。一个工程师因为种种不如意,在路上堵车堵得愤怒,下车后又遇到一连串不痛快的事,他无法控制自己的恶赖心情,拿着一根棒球棍一路闯祸,结果被警察击毙。这让我想起2005年在广东发生的“潮阳街少年阿星杀人事件”,当时阿星的恶赖之情很容易想像出来,换上一个人,也很可能杀人。据说警界称之为激情杀人,这种“激情”大多便是“恶赖之情”,而且大多只需要一点点抚慰,恶赖之情就会如风过耳,消失无踪。

所以心情恶赖的人,我们是不惹动他的。他享有一些特权,在很短时间里,可以说出一些怕人的狠话,做出一些出格的狠事,摔碗摔杯、推人砸墙。但他的特权也很有限,发泄一阵之后,如果没有及时收敛,就会有长辈或德高望重的人出面喝止他,说一堆软话硬话,既劝慰又批评,此时他也就安静下来,甚至心生歉疚,一场风波就过去了。

一个人不能经常“恶赖”,如果他老是恶赖,会得到一个坏名声。有人形容有这种坏名声的人叫做“(犭央)扎狗”(见《(犭央)(犭茶)》一文)。

恶赖一词在方言中的发音,也很生动。

“恶”字的读音在o与e之间,声调在入声与轻声之间,极短促,声音才一发出,就在瞬间收缩,好像声音才出口就要追回来似的。

“赖”字的读音正好相反,念là,去声,声音完全放开。若在恶赖之时厉声地说出,嘴巴也尽量张开。它是一个绝无返顾的发音,掷地有声。

这样两个字连在一起读,中间隔着L这个声母,恶字的口形刚收缩一半,喉咙底突然一阵滚动,嘴巴迅速张开,带得脸颊肌肉震动,嘴里就“恶赖”一声,发出如此奇异的声音,好像胸中有巨石与巨石的撞击磨擦,又像山崩一样轰然倒下。

这声音突然崩响,一闪而逝,分明就在耳边炸响,却已杳无踪影,似乎一双耳朵根本就无法捕捉两个字音,只能呈捕捉的姿势,追忆它们。

我对“恶赖”两个字的这种感觉,也差不多是我想像中“恶赖”这种情绪的日常模样。

勿愿动

我五六岁时,有一次不知为什么,与妈妈怄上了气,坐在邻居家的门槛上哭。妈妈只好想办法哄我,给我炒了一把香喷喷的南瓜子,放在我的腿上。可是我大概自以为哭得理直气壮,应该继续哭下去示威,南瓜子再诱人也不能给收买了,就一下子站起来,南瓜子“的粒扑落”掉了一地。妈妈大怒,骂着回家,一边洗碗还一边骂我:“嘎不听话的小人。”

在我们的方言中,小人不是君子的反义词,而是指孩子。

邻居阿伯悄悄走过来,拣起南瓜子放在我的手里,低声劝说:“你要听话些啊,你妈妈有些勿愿动,不要惹她生气。”听了这话,我手里拿着南瓜子,吃也不是,不吃也不是,感到很歉疚。

“勿愿动”是一种委婉的说法,相当于说身体不舒服,意思是生病了——不是很重的病,大概是头疼发热,筋骨酸软,四肢无力之类——于是,心情不舒畅,行动不情愿,态度没好气,说话没力气。“勿愿动”还有一个同义词,叫“勿爽快”。勿字念wì,亦作弗(读若fì)。

“勿爽快”三个字发音如果差不多,是说身体不好;如果念出“勿”字后稍作一顿,很可能是另一种意思:做事情不痛快;如果爽字拖长一些,那又可能是第三种意思:没什么快感——当然,远不止是指性爱方面的。

如果直接说“生病了”,那恐怕要去医院了,至少要去医院“赎药”——那时候,除了一些硬伤,去医院是一件不得了的事情,就算只是挂挂盐水,也是说“在挂盐水哉!”声音森森然很严重的样子。我们也不说买药,说“赎药”,但好像只是赎中药,用灰黄的纸包成一包一包的,赎回家在罐子里炖,药渣要倒在路上。

药渣为什么要倒在路上,我一直不明白。后来看到一篇文章说,这是为了让路人将病带走,“请把我的病,带回你的家,请把你的健康留下。”

我私下觉得,倒药渣这种习俗并没有这么恶毒,也许只是让路人将病魔踩在鞋底下,带到空地上,随风消散,而不是要求路人一直带到家里。

后来余姚的熊鹰给我讲了这么个故事:早先,有人拿着药渣去倒掉,遇到一个眼尖的郎中,说,有一味药的用量太大,必致人于死地。那人自然不相信。郎中说,到晚上你就信了,我住在某客店。晚上病人果然昏死过去,急寻郎中,郎中用一根银针将病人救活了。自此,就有了把药渣倒在道上的习惯,让路过郎中能看上一眼,以防万一。

“勿愿动”这个词,我已经很多年没听人说了。就算是我小时候,这个词也不是人人都说的。

有的词只存在于老一辈人的口中,到我们这一代,就慢慢地发生了变化。比如“学堂”这个词,我读小学时用得还很普遍,读初中时,同龄人都说“学校”了,只有中老年人还没有改过口来。

“勿愿动”这个词,比我稍大几岁,比如我的哥哥姐姐,身体不大好时会说,与我年龄相仿的人已经不说了,我们没有这么多讲究,生病就直接说生病,或者具体说是感冒了,发烧了,肚子疼了,除非说的是老年人身体不适,表示一种为尊者讳的意思。有一次听见一个比我小两岁的人说自己“勿愿动”,我顿时觉得他已经“老卡卡”的了。

程度比“勿愿动”浅一些的,还有一个词,叫“懈”。

比如说“今天有些懈”,意思是今天身体不适,行动迟缓。但同样是行动迟缓之意,如果“懈”字用在身体健康的人身上,那是鄙夷他懒惰——这也有一个替代的词,不是鄙夷,而是责备,这个词叫“勿愿做”。

“勿愿动”,这个词直指结果,看上去直白粗浅,一览无余。让我诧异的是,在我们方言的语境中,它有一种很古典的雅。这也许是我极个人的感觉:它委婉细致,体贴入微,又带着一种极淡的伤感。相比之下,“勿愿做”一词,就没有这样雅。

出阵与高柄

小孩子在外面玩得脸上红光发亮,背上汗出如浆,蹦蹦跳跳地回家。妈妈看到了,就笑着数落说:“啊呀,出阵价!”说的时候,总是嗔责中带着心疼,孩子听了,无不服帖。但有的时候妈妈会脸带愠怒,那时候最好赶快夹起尾巴,别再惹妈妈生气。

“价”这个语尾词念作“尬”,意思是“像什么一样”,“出阵价”的意思就是“出阵一样”。我从小看的战争电影,都是充满枪炮声的,那时的电影,看不到冷兵器时代的战争场面,所以“出阵”两个字是什么意思,我一直不懂,只知道是说玩得过火了。

后来读了点书,看到古代的军师总是会摆出一字长蛇阵什么的,将领则骑马叫阵,让敌方将领也出来,打上多少回合,立下汗马功劳。这种闲书看多了,后来在《清史稿》中看到交锋数合之类的话,有一种他乡遇故知的惊喜——原来正经的历史书中,也会写到“回合”。但我始终没有将古代战争中的“出阵”,与平时说的“出阵”联系起来。

我老家那个村子,打群架只说成打架,但在上虞的另一些地方叫做“打人阵”。我高中毕业才听到“人阵”两个字,起初还以为是巴勒斯坦的一个组织,等到明白是群殴,眼前就忽然出现一个开阔的场面,许多人嗡嗡嘤嘤,挤来挤去,却没有出手伤人之类的联想,因此感到热闹好玩。听得多了,渐渐联想到“出阵”两个字,才知道除了书上“赤膊上阵”这样的说法之外,在日常生活中,还是经常说到“阵”字的。

北方人说的玩儿,四川人叫“耍”,上海人叫“白相”,舟山人叫“拿窝”,我们绍兴叫“高”。所以“出阵价”也经常说成“高得出阵价”。出阵只形容小孩“高”,如果干活干得汗流浃背,那是不说出阵的。也许,出阵这个词不是来自真实的战争,而是来自戏曲——比如绍兴大戏——因为戏曲也是一种“高”。

老一辈人将玩具叫做“高柄”。那时我们高柄很多,全是天然的或自制的,从来没有买来的。最流行的是手枪,几乎每个男孩都有一支,但因为火药纸要花五分钱才能买到,所以我没有玩过手枪,只玩过弹弓——有一次飞出的小石子打中了远处楝树梢上的一只麻雀,那麻雀却毫无感觉,还在那里东张西望,让我非常沮丧。

但“高柄”大多数时候却是说人。这个被当作“高柄”的人,往往是女孩子,一定温顺可爱,还开得起玩笑,一边在生产队里做生活,一边被一群年纪大的人取笑,从不着恼。自然玩笑也不会开得过分。后来没有了生产队,这些取笑惯了的人就很遗憾地说,现在做生活不热闹了。

一般是老人已经病入膏肓,药石无救,才会这样安排,在我们那里不这样好像就不算是寿终正寝,甚至有在医院去世的老人送回家也要象征性的躺一下再安葬,就是一种习俗。

表现力真好。有时候感觉不可思议,文字可以承载有那么丰富的信息,羡慕。

用的人少,标准持续时间长。

用苋菜杆卤炮制,真香。

另外现在网购啥都能找到,就霉千张找不着,不知道啥缘故。