主题:《左传》人物事略24:叔孙豹——叔出季处 -- 桥上

《昭十六年传》:

二月丙申,齐师至于蒲隧,徐人行成。徐子及郯(tán)人、莒(jǔ)人会齐侯,盟于蒲隧,赂(lù)以甲父之鼎。叔孙昭子曰:“诸侯之无伯(bà霸),害哉!齐君之无道也,兴师而伐远方,会之,有成而还,莫之亢也,无伯也夫!《诗》曰,‘宗周既灭,靡(mí)所止戾(lì)。正大夫离居,莫知我肄(yì)’,其是之谓乎!”((p 1376)(10160203))(118、091)

我的粗译:

四年后,我们的昭公十六年(公元前五二六年,周景王十九年,晋昭公六年,齐景公二十二年),二月丙申那天(杨注:丙申,十四日。),齐军攻打徐国开到了蒲隧,徐人求和,他们的国君徐子以及郯人、莒人与齐侯(齐景公)相见,并在蒲隧举行了盟誓,徐子还献上甲父之鼎。于是我们的卿叔孙昭子(叔孙婼)评论说:“诸侯之无伯,害哉!齐君(齐景公)之无道也,兴师而伐远方,会之,有成而还,莫之亢也,无伯也夫!《诗》曰,‘宗周既灭,靡所止戾。正大夫离居,莫知我肄’,其是之谓乎!(各路诸侯要是没了老大,那才是灾祸!这位齐君不肯安分守己,兴师而伐远方,还举行盟会,对方服软才回去,也没人管,都是没了老大才这样啊!《诗》里说,“宗周玩了完,没人来平叛。正大夫也跑了,不管我多惨”,说的就是现在吧!)”。

一些补充:

杨伯峻先生于“二月丙申”之后注云:

应移上“齐侯伐徐”在此下(上?)。

杨伯峻先生注“赂以甲父之鼎”曰:

甲父,古国名,《清一统志》谓在今山东-金乡县南,《山东通志》则谓在金乡县西北境。沈涛《铜熨斗斋随笔》卷二谓“甲父”当作“父甲”,为人名,不足信。杜《注》:“徐人得甲父鼎,以赂齐。”

杨伯峻先生注“宗周既灭,靡所止戾。正大夫离居,莫知我肄”曰:

《诗?小雅?雨无正》。“宗周”,今《诗》作“周宗”,《诗?小雅?正月》“赫赫宗周,褒姒灭之”,亦作“宗周”,于省吾《泽螺居诗意解结》(载《文史》二期)谓本当作“宗周”是也。“肄”,今《诗》作“勩”。杜《注》:“戾,定也;肄,劳也。言周旧为天下宗,今乃衰灭,乱无息定。执政大夫离居异心,无有念民劳者。”

这两句《诗》出自《小雅?节南山之什?雨无正?二章》:“周宗既灭,靡所止戾。正大夫离居,莫知我勚。三事大夫,莫肯夙夜。邦君诸侯,莫肯朝夕。庶曰式臧,覆出为恶。”,高亨先生有注云:“周宗,当作宗周,镐京也。《左传?昭公十六年》引作宗周。此指犬戎攻破镐京而言。”“戾,安定。此句言无处可以安居。”“正大夫,当即上大夫。离居,离开原来的住处,逃难他方。”“勚(yì义),疲劳。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 284))。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“蒲隧”(杨注:蒲隧在今江苏-睢宁县西南。),我估计其位置为:东经117.9,北纬33.8(睢宁县西南)。

“徐”(杨注:徐,国名,嬴姓。故徐子国在今安徽省-泗县西北五十里。#徐国本在今江苏-泗洪县南,昭三十年被吴所灭,楚迁之于城父,今安徽-亳县东南七十里。#杜《注》:“防壅山水以灌徐。”此盖利用堤防以山水攻城最早纪载。),推测位置为:东经118.40,北纬33.35(泗洪县-半城镇,庄二十六年后)。

下面是徐国故城所在示意图(陈伟 《楚“东国”地理研究》 (p 045)):

“郯”——“拔”(杨注:郯音谈,国名,据昭十七年《传》,为少皥之后,则为己姓;然《史记?秦本纪赞》云:“秦之先为嬴姓,其后分封,以国为姓,有徐氏、郯氏。”则郯似又出于伯益。《汉书?地理志》谓为“少昊后,盈姓”,盈即嬴。则于其所自出从《左传》,姓则从《史记》也。《楚世家》顷襄王十八年有郯国,则郯国至战国犹存。郯国故城当在今山东省-郯城县西南二十里。#“拔”,《传》作“郯”,江永《考实》谓即宣四年《经》“平莒及郯”之“郯”,在今山东-郯城县西南。杜《注》云“拔,地阙”。互详宣四年《经?注》。#杜?注?:“郯即拔也。”),推测位置为:东经118.34,北纬34.63(郯城-北老城)。

“莒”——“莒父”推测位置为:东经118.83,北纬35.58(今莒县县城,春秋初莒国迁来)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“宗周”(杨注:宗周谓周王室,《尚书?多方》“王来至奄,至于宗周”,宗周虽指镐京,实乃王室所在。《诗?小雅?正月》“赫赫宗周”,则不仅镐京而已。《礼记?祭统》卫-孔悝之鼎铭“即宫于宗周”,虽指洛邑,亦借周王室所在言之。),估计其位置为:东经108.79,北纬34.25(镐京遗址)。

《昭十七年传》:

夏六月甲戌朔,日有食之。祝史请所用币。昭子曰:“日有食之,天子不举,伐鼓于社;诸侯用币于社,伐鼓于朝,礼也。”平子禦之,曰:“止也。唯正月朔,慝未作,日有食之,于是乎有伐鼓、用币,礼也。其馀则否。”大史曰:“在此月也。日过分而未至,三辰有災,于是乎百官降物;君不举,辟移时;乐奏鼓,祝用币,史用辞。故《夏书》曰,‘辰不集于房,瞽奏鼓,啬夫驰,庶人走’,此月朔之谓也。当夏四月,是谓孟夏。”平子弗从。昭子退,曰:“夫子将有异志,不君君矣。”((p 1384)(10170201))(116、091)

《昭十九年传》:

十九年春,楚工尹赤迁阴于下阴,令尹子瑕城郏。叔孙昭子曰:“楚不在诸侯矣,其仅自完也,以持其世而已。”((p 1401)(10190101))(110、091)

我的粗译:

下一年,我们的昭公十七年(公元前五二五年,周景王二十年,晋顷公元年),夏六月甲戌朔(初一)那天,出现了日食。我们的祝和史请示献祭的祭品。

一位卿昭子(叔孙昭子,叔孙婼)答复他们:“日有食之,天子不举,伐鼓于社;诸侯用币于社,伐鼓于朝,礼也。(出现了日食,天子会停办宴会,在社那里擂鼓;诸侯则会在社那里献祭,而在朝廷那里擂鼓,这就是规矩。)”。

但另一位卿平子(季平子,季孙意如)却制止了他们,说是:“止也。唯正月朔(初一),慝未作,日有食之,于是乎有伐鼓、用币,礼也。其馀则否。(先停下。只有在正月朔那天,阴气未动,出现了日食,于是乎才会擂鼓、献祭,那是规矩。要不是那时候,就不应这么办。)”。

这时大史禀报说:“在此月也。日过分而未至,三辰有災,于是乎百官降物;君不举,辟移时;乐奏鼓,祝用币,史用辞。故《夏书》曰,‘辰不集于房,瞽奏鼓,啬夫驰,庶人走’,此月朔之谓也。当夏四月,是谓孟夏。(那就是这个月。太阳的高度已经超过“分”的位置但还没到“至”的位置,如果日月星有了冲撞,百官就得去掉规定的配饰;主上就得停办宴会,还得在当时离开正房;“乐”就擂鼓,“祝”要献祭,“史”得拿出祭文。所以《夏书》上说,“日月星相聚一堂,盲乐师击鼓,小官员奔忙,庶人跑得慌”,就说是的这个月的初一,正在夏四月,叫做孟夏。)”。但平子不肯听他的。

昭子退下去以后,对人说道:“夫子将有异志,不君君矣。(这位大人已经有了野心,不把我们主上当主上了。)”。

两年后,我们的昭公十九年(公元前五二三年,周景王二十二年,晋顷公三年,楚平王六年),春天,楚国的工尹赤率兵把“阴”迁到了“下阴”,他们的令尹子瑕则率兵加筑了“郏”那里的城墙。于是叔孙昭子评论说:“楚不在诸侯矣,其仅自完也,以持其世而已。(楚人顾不上管各家诸侯的事了,现在他们只是在设法巩固自家的地盘,想着把家业传下去而已。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“夏六月甲戌朔,日有食之。祝史请所用币”曰:

杜《注》:“礼,正阳之月日食,当用币于社,故请之。”古人以夏正四月为正阳之月,周正六月即夏正四月也。请所用币即请示用何种物祭社。

杜预《注》“天子不举”云:“不举盛馔。”

杜预《注》“伐鼓于社”云:“责群阴。”

杜预《注》“诸侯用币于社”云:“请上公。”

杜预《注》“伐鼓于朝”云:“退自责。”

杜预《注》“平子禦之”云:“禦,禁也。”

杨伯峻先生注“在此月也”曰:

杜《注》:“正月谓建巳正阳之月也,于周为六月,于夏为四月。慝,阴气也。四月纯阳用事,阴气未动而侵阳,災重,故有伐鼓用币之礼也。平子以六月非正月,故大史答言(以)在此月也。”古人迷信,常以天象与人事相连,以夏正四月为纯阳之月,谓之正月,亦见于《诗?小雅?正月》。《正月》云“正月繁霜,我心忧伤。”夏正四月不应繁霜,故繁霜则忧伤。若周正正月,即夏正十一月,本应繁霜,何必忧伤?

《诗?小雅?节南山之什?正月?首章》:“正月繁霜,我心忧伤。民之讹言,亦孔之将。念我独兮,忧心京京。哀我小心,癙忧以痒。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 274))

杨伯峻先生注“三辰有災”曰:

杜《注》:“三辰,日、月、星也。日月相侵,又犯是宿,故三辰皆为災。”古人已知日食必在朔,是时日、月与地球(星)成一直线,日光为月所蔽。但不知地球为行星,绕日而行,误谓日环行地球耳。

杜预《注》“百官降物”云:“降物,素服。”

杨伯峻先生注“”曰:

辟同避。杜《注》:“辟正寝,过日食时。”

杜预《注》“乐奏鼓”云:“伐鼓。”

杜预《注》“祝用币”云:“用币于社。”

杨伯峻先生注“史用辞”曰:

杜《注》:“用辞以自责。”古人迷信日食为上天示谴,故自责。

杨伯峻先生注“故《夏书》曰”以及“辰不集于房”云:

杜《注》:“逸《书》也。”今伪古文《尚书?胤征》作“辰弗集于房”。杜又云:“集,安也。房,舍也。日月不安其舍,则食。”杜未知日食,故误注。《周语》“辰在斗柄”,韦《注》:“辰,日月之会。”此辰字亦此义。每月朔日,日?月与地球成一直线,若月遮蔽(蔽在)日光,即月球中心离白道(月绕地球轨道平面与天球相交之大圆)与黄道(地球公转轨道平面与天球相交之大圆)相交点入食限,则日食。若相交点在上限(十八度三十一分)外,则无蚀。

杨伯峻先生注“啬夫驰”曰:

啬夫之名见于《仪礼?觐礼》、《管子?臣道篇上》、《鶡冠子?王铁篇》等。郑玄注《觐礼》,以为司空之属官;尹知章注《管子》,则以吏啬夫为检束群吏之官,人啬夫为检束百姓之官;《汉书?五行志》下之上则谓“啬夫,掌币吏”。《韩非子?说林下》亦有啬夫,为县邑官。疑此啬夫为乡邑官。

杨伯峻先生于“夫子将有异志,不君君矣”之后注云:

杜《注》:“安君之災,故曰有异志。”孔《疏》:“日食,阴侵阳,臣侵君之象。救日食,所以助君抑臣也。平子不肯救日食,刘炫云:‘乃是不复以君为君矣。’”江永《补义》云:“盖昭十五年有夏六月丁巳朔日有食之事。祝史之请、太史之言、平子之不从,皆彼年之事。左氏不审,误系之于此年。”王韬《春秋日食辩正》亦云:“不知此章传文当在前十五年六月丁巳朔日食之下,乃由错简之误。”江、王两说皆臆说,盖十五年六月丁巳朔日有食之,有《经》无《传》。此年《经》亦载夏六月甲戌朔,日有食之,则非十五年之错简可知。此年本应有日食,惟在周正九月癸酉朔,不在六月朔耳。邹伯奇则疑此简在十二年,而脱于此。冯澂《集证》云:“当从邹说为是。”

此年《经》“夏六月甲戌朔,日有食之”杨伯峻先生注云:

此年六月无日食,日食在周正九月癸酉朔,而据《传》文,亦在周正六月。传文或是错简。此年应有闰,若闰在十月以后,则为周正十月癸酉朔。余参《传?注》。(《昭十七年经》(p 1383)(10170002))(116)。

杨伯峻先生注“楚不在诸侯矣,其仅自完也,以持其世而已”曰:

迁阴城郏,皆是防御性措施,故云“仅自完”。完,保守也。持,守也,保也。

“楚”——“章华之台”——“章华之宫”(杨注:《吴语》谓楚灵王筑宫于章华之上,韦《注》以章华为地名。《文选?东京赋》薛综《注》谓章华之台在乾谿,俞正燮《癸巳类稿?章华台考》力主此说。然乾谿在今安徽-亳县东南,离楚都太远,恐不确。依杜《注》及宋-范致明《岳阳风土记》,章华宫当在今湖北-监利县西北离湖上。《寰宇记》则谓在江陵县东三十三里,未详孰是。#《水经?沔水注》云:“台高十丈,基广十五丈。”),推测位置为:东经115.97,北纬33.60(城父南4公里,高卜村-刘庄东侧,干溪沟西岸。昭七至昭三十)。

“阴”(杨注:惠栋《补注》引《风俗通》曰:“管脩自齐适楚,为阴大夫。”梁履绳《补释》引《后汉书?阴识传》云:“阴识,其先出自管仲。管仲七世孙脩自齐适楚,为阴大夫,因而氏焉。”又引《三国?魏志?管宁传?注》引《傅子》曰:“昔田氏有齐,而管氏去之,或适鲁,或适楚。”),推测位置为:东经111.76,北纬32.55(老河口袁冲乡古城)。

“下阴”(杨注:陰地,据杜《注》,其地甚广,自河南省-陕县至嵩县凡在黄河以南、秦岭山脉以北者皆是。此广义之陰地也。然亦有戍所,戍所亦名陰地,哀四年“蛮子-赤奔晋-陰地”,又“使谓陰地之命大夫士蔑”是也。今河南省-卢氏县东北,旧有陰地城,当是其地。此狭义之陰地也。此陰地所指之处,当是卢氏东北之陰地城。说参顾栋高《大事表》及江永《考实》。#阴谓阴地之戎。阴本周邑,见二十二年《传》并《注》。昭九年《传》有阴戎,杜《注》谓即陆浑之戎,盖属晋矣。或者其散居伊川之外者,楚犹能迁之。下阴在今湖北-光化县(今已改为(治已移)老河口市(镇))西,汉水北岸。),推测位置为:东经111.62,北纬32.52(李家寨村与三岔口间之春秋战国遗址)。

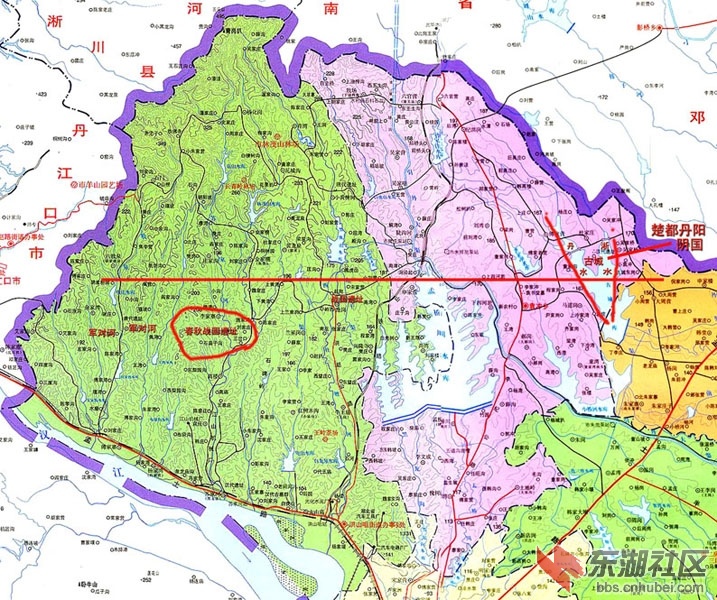

下面是老河口 阴国故都丹阳、楚国新都“下阴”地探秘 图,出自卧马先生(李敦彦)《发现阴楚故都“下阴”都城春秋遗址地(老河口洪山嘴)》:

“郏”(杨注:郏今三门峡市(叶县?)西北之郏县旧治。),推测位置为:东经113.31,北纬33.92(今郏县东南)。

《昭二十年传》:

二十年春王二月己丑,日南至。梓慎望氛,曰:“今兹宋有乱,国几亡,三年而后弭。蔡有大丧。”叔孙昭子曰:“然则戴、桓也。汏侈,无礼已甚,乱所在也。”((p 1406)(10200101))(107、109、091)

《昭二十一年传》:

三月,葬蔡平公。蔡-大子朱失位,位在卑。大夫送葬者归,见昭子。昭子问蔡故,以告。昭子叹曰:“蔡其亡乎!若不亡,是君也必不终。《诗》曰:‘不解(xiè)于位,民之攸塈(xì)。’今蔡侯始即位,而適卑,身将从之。”((p 1424)(10210201))(109、091)

我的粗译:

大半年后,我们的昭公二十年(公元前五二二年,周景王二十三年,晋顷公四年,宋元公十年,蔡平公八年),春王二月己丑(初二)那天,太阳到达最低点“南至”的位置。我们的日官梓慎登台望气之后说:“今兹宋有乱,国几亡,三年而后弭。蔡有大丧。(本年宋国会出大事,他们的“国”都差点灭掉,三年而后才能平定。蔡国则有大丧。)”。于是我们的卿叔孙昭子(叔孙婼)判断:“然则戴、桓也。汏侈,无礼已甚,乱所在也。(那应该是戴族和桓族出事吧,他们奢侈任性,非常没规矩,出事应该就出在他们那儿。)”。

下年三月,为蔡平公下葬,蔡国的大子朱在葬礼中没在应有的地方,而是到了底下人的位置。我们去送葬的大夫回来后,去见了昭子(叔孙昭子,叔孙婼)。昭子问他蔡国的情形,他就把这事告诉了昭子。于是昭子感叹:“蔡其亡乎!若不亡,是君也必不终。《诗》曰:‘不解于位,民之攸塈。’今蔡侯(大子朱)始即位,而適卑,身将从之。(蔡国恐怕要灭亡了吧!即使不灭亡,他们的主上也一定不会有好下场。《诗》里说:“位置要占住,‘民’才有幸福。”,现在这个蔡侯刚刚即位,就去了底下人的位置,最终也会变成底下人。)”。

一些补充:

到这年冬天,蔡侯-朱(大子朱)就被赶到了楚国。

杨伯峻先生注“二十年春王二月己丑”曰:

据《隋书?律历志》引张胄玄说、《新唐书?历志》一行说及王韬、新城新藏推算,朔日实为庚寅,王韬且谓己丑为正月晦。是年冬至,据张胄玄推算在辛卯,王韬、新城新藏同,则己丑为二月初二也。

杨伯峻先生注“日南至”曰:

(杜《注》:“是岁朔旦冬至之岁也,当言正月己丑朔日南至。时史失闰,闰更在二月后,故《经》因史而书正月,《传》更具于二月记南至日,以正历也。”)孔《疏》:“历法十九年为一章,章首之岁必周之正月朔旦冬至。僖五年‘正月辛亥朔日南至’,是章首之岁年也。计僖五年至往年合一百三十三年,是为七章。今年复为章首,故云是岁朔日冬至之岁也。朔日冬至,谓正月之朔,当言正月己丑朔日南至。今《传》乃云‘二月己丑日南至’,历之正法,往年十二月宜置闰月,即此年正月当是往年闰月;此年二月乃是正月,故朔日己丑日南至也。时史失闰,往年错不置闰,闰更在二月之后,《传》于八月之下乃云闰月戊辰杀宣姜,是闰在二月后也。”但古历粗疏,于天象未尽相合。王韬《春秋朔闰日至考》谓此年建亥,即认为去年若置闰月,则此年建子矣。(至谓“己丑为正月之晦”,则不可从。)何幼琦《左氏日南至辨惑》论此甚详。

杨伯峻先生注“梓慎望氛”曰:

杜《注》:“氛,气也。”(《周礼?春官?馮相氏》郑玄《注》云,“世登高台,以观天文”,则)《墨子?迎敌祠篇》、《史记?文帝纪》皆言望气以觇吉凶。梓慎,鲁之日官,故登台望气。

杜预《注》“然则戴、桓也”云:“戴族,华氏;桓族,向氏。”

杨伯峻先生注“蔡-大子朱失位,位在卑”曰:

杜《注》:“不在適子位,以长幼齿。”《仪礼?士丧礼》及《既夕礼》、《礼记?丧服大记》俱载有父死,適子应在之位,而国君之葬,太子亦应有固定之位。而蔡平公葬,其太子朱不在其应在之位。

杨伯峻先生注“不解于位,民之攸塈”曰:

《诗?大雅?假乐》。解同懈。失位则是懈怠不严肃。塈,息也。

《诗?大雅?生民之什?假乐?卒章》:“之纲之纪,燕及朋友。百辟卿士,媚于天子。不解于位,民之攸塈。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 412))。桥:“不解于位,民之攸塈”这两句诗在《左传》中多次有人引用。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“蔡”——“新蔡”推测位置为:东经114.99,北纬32.75(新蔡二高周围,有遗址,省保。昭十一年蔡灭,昭十三年复封于新蔡,哀元年因楚围请迁,哀二年迁于下蔡——州来)。

《昭二十一年传》:

于是叔辄哭日食。昭子曰:“子叔将死,非所哭也。”八月,叔辄卒。((p 1427)(10210502))(116、091)

《昭二十四年经》:

夏五月乙未朔,日有食之。((p 1449)(10240003))(091)

《昭二十四年传》:

夏五月乙未朔,日有食之。梓慎曰:“将水。”昭子曰:“旱也。日过分而阳犹不克,克必甚,能无旱乎?阳不克莫,将积聚也。”((p 1451)(10240401))(091)

《昭二十四年经》:

秋八月,大雩。((p 1449)(10240004))(091)

《昭二十四年传》:

秋八月,大雩,旱也。((p 1452)(10240701))(091)

我的粗译:

我们的昭公二十一年(公元前五二一年,周景王二十四年,晋顷公五年),我们这里出现了日食,当时我们的卿叔辄为日食而哭,昭子(叔孙昭子,叔孙婼)评论:“子叔(叔辄)将死,非所哭也。(“子叔”快死了,他哭的不是地方。)”,这年八月,叔辄就去世了。

三年后,我们昭公的二十四年(公元前五一八年,周敬王二年,晋顷公八年),夏五月乙未朔(初一)那天,我们这里又出现了日食,我们的日官梓慎就此预言:“将水。(今年会有水灾。)”,而昭子则预言说:“旱也。日过分而阳犹不克,克必甚,能无旱乎?阳不克莫,将积聚也。(今年会有旱灾。太阳走过了“分”的位置阳气仍不能占上风,那一旦占了上风必定会很猛烈,那还能不出旱灾吗?阳气到暮时仍不能占上风,那就会积聚起来。)”。

这年秋八月,我们这里举行了大雩,《春秋经》上写“秋八月,大雩”,意思是出现了旱灾。

一些补充:

杜预《注》“于是叔辄哭日食”云:“意在于忧災。”

杨伯峻先生注“夏五月乙未朔,日有食之”曰:

公元前五一八年四月九日日环食,起于西伯利亚西部,略偏东,即向西北而入北冰洋,鲁都不能见。诸家皆以为入食限,仅推算得之。参朱光鑫《历代日食考》及冯澂《春秋日食集证》。

杨伯峻先生注“将水”曰:

据杜《注》,日食是阴胜阳,水属阴,故曰“将水”。

杨伯峻先生注“旱也。日过分而阳犹不克,克必甚,能无旱乎?”曰:

据杜《注》,昭子以为日已行过春分点,阳气盛时,而犹不胜月,光为月所蔽,是不胜阴,此时阳气郁积。待日复时,郁积之阳气必甚发,不能不旱。

杨伯峻先生注“阳不克莫”曰:

莫,暮本字。已过其时为暮,此与“日过分而阳犹不克”同意。

杨伯峻先生注“秋八月,大雩,旱也”曰:

此年建子,秋八月,时夏正六月,秋收作物正需雨而旱,故作求雨之祭。杜《注》:“终如叔孙之言。”

《昭二十五年经》:

二十有五年春,叔孙婼如宋。((p 1454)(10250001))(091)

《昭二十五年传》:

二十五年春,叔孙婼聘于宋,桐门右师见之。语,卑宋大夫而贱司城氏。昭子告其人曰:“右师其亡乎!君子贵其身,而后能及人,是以有礼。今夫子卑其大夫而贱其宗,是贱其身也,能有礼乎?无礼,必亡。”((p 1455)(10250101))(133、091)

宋公享昭子,赋《新宫》。昭子赋《车辖》。明日宴,饮酒,乐,宋公使昭子右坐,语相泣也。乐祁佐,退而告人曰:“今兹君与叔孙其皆死乎!吾闻之:‘哀乐而乐哀,皆丧心也。’心之精爽,是谓魂魄。魂魄去之,何以能久?”((p 1455)(10250102))(107、091)

我的粗译:

下一年,我们昭公的二十五年(公元前五一七年,周敬王三年,晋顷公九年,齐景公三十一年,宋元公十五年),春天,叔孙婼出访宋国,宋国的卿桐门右师(乐大心)见了他,与他谈话,但这位右师(乐大心,桐门右师)在言语中却轻看宋国的大夫并且鄙视司城家的人。于是昭子(叔孙昭子,叔孙婼)就对自己的属下评论说:“右师其亡乎!君子贵其身,而后能及人,是以有礼。今夫子卑其大夫而贱其宗,是贱其身也,能有礼乎?无礼,必亡。(这位右师恐怕要被赶出去了!贵族尊重自家,然后才能得到别人的尊重,所以要讲规矩。现在这位大人轻看他们的大夫又鄙视自家的宗族,那也就鄙视了他自己,还谈得上讲规矩吗。不讲规矩,一定会被赶出去。)”。

宋公(宋元公)设宴招享昭子,为他唱了《新宫》:“秩秩斯干,幽幽南山。如竹苞矣,如松茂矣。兄及弟矣,式相好矣,无相犹矣。”(《诗?小雅?鸿雁之什?斯干?首章》),昭子则回唱了《车辖》:“间关车之舝兮,思娈季女逝兮。匪饥匪渴,德音来括。虽无好友,式燕且喜。”(《诗?小雅?甫田之什?车舝?首章》)。

第二天又摆宴席,喝酒。喝得高兴了,宋公就让昭子坐到了自己右边,两人说着说着还对着哭了起来。当时宋国的卿乐祁是宋公的助手,他退下来以后就告诉旁边的人说:“今兹君与叔孙(叔孙昭子,叔孙婼)其皆死乎!吾闻之:‘哀乐而乐哀,皆丧心也。’心之精爽,是谓魂魄。魂魄去之,何以能久?(本年我们主上和这位“叔孙”恐怕都会去世了吧!我听说:“有该高兴的事却悲伤,或者有该悲伤的事却高兴,都会丢掉他的‘心’。”,“心”的本质,就是魂魄。魂魄丢了,还怎么撑得下去?)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“二十有五年春”曰:

正月二十七日戊午冬至,建子,有闰。

杨伯峻先生注“卑宋大夫而贱司城氏”曰:

杜《注》:“司城,乐氏之大宗也。卑、贱,谓其才德薄。”梁履绳《补释》引周氏《附论》云:“襄九年乐喜为司城。喜孙祁,祁孙茷世为司城(见昭二十二年及哀二十六年《传》)。此时祁居是官,盖与大心有隙,故贱之,观定九年祁子溷谮逐桐门右师可见。”

杨伯峻先生注“今夫子卑其大夫而贱其宗,是贱其身也”曰:

昭子为鲁人,乐大心于他国人卑本国之大夫,又轻视其宗族,此即不自尊重也。

杨伯峻先生注“享昭子,赋《新宫》”曰:

杜《注》:“逸诗。”江永《群经补义》谓即今《小雅?斯干》。

高亨先生注《小雅?鸿雁之什?斯干?首章》云:“秩秩,水流貌。斯,犹之。干,通涧。”“幽幽,深远貌。南山,即终南山。”“如,犹彼也。苞,与茂同意。一说:如,似也。言贵族家庭的兴旺如松竹的茂盛。”“式,发语词。”“犹,欺诈。此三句指兄弟和睦,不必分家,宜扩建房屋。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 264))。

杨伯峻先生注“昭子赋《车辖》”曰:

杜《注》:“《诗?小雅》。周人思得贤女以配君子。昭子将为季孙迎宋公女,故赋之。”“辖”,《毛诗》作“舝”,《韩诗》作“辖”。

高亨先生注《小雅?甫田之什?车舝?首章》云:“间关,象声词。舝,同辖(xiá),车轴两头的金属键。此句形容车轮转动时车辖的咯咯声。”“思,发语词。娈,美好貌。季女,少女。逝,往也,指她乘车出嫁。”“匪,非。非,不也。”“德音,指有美德名誉的季女。括,通佸(huó),聚会。此二句作者自言我已不饥不渴,因已娶得有德的妻子。”“式,发语词。燕,通宴,宴饮。”(《诗经今注》 高亨 注 (p 340))。

杨伯峻先生注“宋公使昭子右坐”曰:

杜《注》:“坐宋公右以相近,言改礼坐。”依古代宴礼设坐,宋公坐于阼阶上,面向西;昭子则坐于西阶,面向南。如此,相隔较远,不便交谈,故杜云“改礼坐”,使昭子移坐于东阶,坐于宋公之右,同向西。此本临时偶然之举动,不可以礼论之。俞樾《平议》驳杜及孔《疏》,非也。

桥案:关于当时宾主在“堂”上的位置,可参见下图,此图前面曾贴过。图中之宾阶即西阶:

杨伯峻先生注“心之精爽”曰:

精爽犹言精明。

杨伯峻先生于“魂魄去之,何以能久?”之后注云:

杜《注》:“为此冬叔孙、宋公卒传。”《新书?容经?语下篇》亦叙此事,而于宋元公与叔孙婼之死期不与《春秋》《经》《传》合,盖贾谊误记。

《昭二十五年经》:

冬十月戊辰,叔孙婼卒。((p 1455)(10250006))(091)

《昭二十五年传》:

昭子自阚归,见平子。平子稽颡,曰:“子若我何?”昭子曰:“人谁不死?子以逐君成名,子孙不忘,不亦伤乎?将若子何?”平子曰:“苟使意如得改事君,所谓生死而肉骨也。”昭子从公于齐,与公言。子家子命适公馆者执之。公与昭子言于幄内,曰:“将安众而纳公。”公徒将杀昭子,伏诸道。左师展告公。公使昭子自铸归。平子有异志。冬十月辛酉,昭子齊(zhāi)于其寝,使祝宗祈死。戊辰,卒。左师展将以公乘(shèng)马而归,公徒执之。((p 1466)(10250609))(116、091)

我的粗译:

这年正当昭子(叔孙昭子,叔孙婼)前往“阚”办事时,我们的昭公(鲁昭公)起事要弄掉季家,但失败了,昭公逃往齐国。昭子从“阚”回来,马上去见了平子(季平子,季孙意如)。平子向昭子磕了响头,然后问:“子若我何?(大人准备怎么处置我?)”,昭子告诉他:“人谁不死?子以逐君成名,子孙不忘,不亦伤乎?将若子何?(但凡是人谁能不死?大人把主上赶走出了名,子孙后代都会记着,不是够糟心了吗?还能怎么处置大人?)”,平子就说:“苟使意如(季平子,季孙意如)得改事君,所谓生死而肉骨也。(要让我“意如”再能侍奉主上,那就是让我起死回生,枯骨重荣。)”。

于是昭子前往齐国找到我们的“公”(鲁昭公),去和我们“公”商量。而跟随我们“公”的大夫子家子(子家懿伯、子家羁)则下令把所有来我们“公”馆舍的人都扣起来。我们的“公”和昭子在帐幕之内商量,昭子提出:“将安众而纳公。(我准备控制“国”中的那些人以后,就把“公”您请回去。)”。但我们“公”带出来的部属却想杀掉昭子,在回去的路上设了埋伏。跟随我们“公”的另一位大夫左师展把这事告诉了我们“公”,我们“公”就让昭子改走“铸”那里回来。

但昭子回来以后平子已经表现出了他的野心,于是冬十月辛酉那天(杨注:辛酉,四日。),昭子在自己的寝宫开始斋戒,下令自家的祝宗祈祷自己速死。到戊辰那天(杨注:戊辰,十一日。),他去世了。

左师展还想单驾一乘车把我们“公”送回来,但我们“公”带出去的部属把他抓了起来。

一些补充:

杨伯峻先生注“平子稽颡”曰:

稽颡为凶拜,此平子示己逐君之哀戚。

杨伯峻先生注“所谓生死而肉骨也”曰:

生死,使死者复生。肉骨,使白骨长肉。

杨伯峻先生注“子家子命适公馆者执之”曰:

执他人入鲁公之馆者,防泄密。

杜预《注》“将安众而纳公”云:“昭子请归安众。”

杜预《注》“昭子齊于其寝,使祝宗祈死。戊辰,卒”云:“耻为平子所欺,因祈而自杀。”

杨伯峻先生注“左师展将以公乘马而归”曰:

杜《注》、孔《疏》及陆德明《释文》皆谓此为骑马,王应麟《困学纪闻》四亦言之。宋翔凤《过庭录》卷九则云:“乘读去声,言以车一乘归鲁。”疑宋说较近事实。《左传》凡五言乘马,如六年《传》云:“以其乘马八匹私面。”《公羊》、《谷梁》亦各言乘马,俱见隐元年《传》,皆驾车马。

“阚”(杨注:阚音瞰,鲁地。据江永《考实》,汶上县西有阚亭,在今南旺湖中。#杜《注》:“公别居乾侯,遣人诱阚而取之,不用师徒。”《公羊传》以阚为邾国之邑,宋翔凤《过庭录》谓即上年冬“黑肱以滥来奔”之“滥”。高士奇《左传纪事本末》云:“是时昭公失国,取阚以自封,疑阚为鲁邑,非邾邑也。”桓十一年《经》“公会宋公于阚”,昭二十五年《传》“叔孙昭子如阚”,疑即此“阚”,在今南旺湖中。#阚,鲁之群公墓地名。以其为公墓所在,故曰阚公氏。或以阚字断句,误。),我估计其位置为:东经116.3,北纬35.6(蚩尤冢)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“铸”推测位置为:东经116.64,北纬36.05(王庄镇-南尚任村南)。

————————————————————

穆叔(叔孙豹)与昭子(叔孙婼)父子都很懦弱,或者是叔孙家的“保世”之法吧。他们家族一方面受到季家的压制,一方面又认为“无季氏,是无叔孙氏也”(《昭二十五年传》(p 1464)(10250606))(116),进退无据,只好窝窝囊囊了吧。

乱臣贼子叔牙的后人居然几代都是忠心耿耿,邦国柱石季友的后人居然除了几代权奸。

《昭元年经》:

叔孙豹会晋-赵武、楚-公子围、齐-国弱、宋-向戌(xū)、卫-齐恶、陈-公子招、蔡-公孙归生、郑-罕虎、许人、曹人于虢。((p 1197)(10010002))(092)

《昭元年传》:

三月甲辰,盟。楚-公子围设服、离卫。叔孙穆子曰:“楚公子美矣,君哉!”郑-子皮曰:“二执戈者前矣。”蔡-子家曰:“蒲宫有前,不亦可乎?”楚-伯州犁曰:“此行也,辞而假之寡君。”郑行人挥曰:“假不反矣。”伯州犁曰:“子姑忧子皙之欲背诞也。”子羽曰:“当璧犹在,假而不反,子其无忧乎?”齐-国子曰:“吾代二子愍(mǐn)矣!”陈-公子招曰:“不忧何成?二子乐矣。”卫-齐子曰:“苟或知之,虽忧何害?”宋-合左师曰:“大国令,小国共(gōng)。吾知共而已。”晋-乐王鲋(fù)曰:“《小旻》(mín)之卒章善矣,吾从之。”((p 1202)(10010103))(107、108、109、115、123、092)

退会,子羽谓子皮曰:“叔孙绞而婉,宋-左师简而礼,乐王鲋字而敬,子与子家持之,皆保世之主也。齐、卫、陈大夫其不免乎!国子代人忧,子招乐忧,齐子虽忧弗害。夫弗及而忧,与可忧而乐,与忧而弗害,皆取忧之道也,忧必及之。《大誓》曰:‘民之所欲,天必从之。’三大夫兆忧,忧能无至乎?言以知物,其是之谓矣。”((p 1204)(10010104))(107、108、109、115、123、092)

我的粗译:

在我们的昭公元年(公元前五四一年,周景王四年,晋平公十七年,楚郏敖四年,齐景公七年,宋平公三十五年,卫襄公三年,陈哀公二十八年,蔡灵公二年,郑简公二十五年,曹武公十四年,许悼公六年),三月甲辰那天(杨注:甲辰,二十五日。),各家诸侯举行了盟誓。在盟会上,楚国的公子围陈设出了国君的车辆服饰旗帜,而且出行时在自己前后各安排了一对卫士。

见了这个排场,我们的卿叔孙穆子(叔孙豹)就评论说:“楚公子美矣,君哉!(这位楚公子可真漂亮啊,就像是一位主上!)”。

郑国的卿子皮(罕虎)也说:“二执戈者前矣。(他前面还有两个拿着戈的开路呢。)”。

蔡国的卿子家(公孙归生)则说:“蒲宫有前,不亦可乎?(他既已住在了蒲宫,前面有俩人执戈开路,有什么不行的?)”。

楚国的大夫伯州犁就说:“此行也,辞而假之寡君。(这是我们出来前,向敝国主上辞行时从他那儿借来的。)”。

郑国的行人挥(子羽)却说:“假不反矣。(借就不会还了。)”。

伯州犁反击:“子姑忧子皙(公孙黑)之欲背诞也。(大人还是操心你们子皙的荒唐吧。)”。

子羽(行人挥)回敬:“当璧犹在,假而不反,子其无忧乎?(那位正对着玉璧的人还在,借了不还,大人就不用操心吗?)”。

齐国的卿国子(国弱)于是说:“吾代二子愍矣!(我反正是替这两位大人可怜了。)”。

陈国的公子招接着说:“不忧何成?二子乐矣。(不操心怎么能成事?这两位大人可是乐得很呐。)”。

卫国的卿齐子(齐恶)说:“苟或知之,虽忧何害?(要是明白的话,操些心有啥?)”。

宋国的卿合左师(向戌)说道:“大国令,小国共。吾知共而已。(大国发布命令,小国服从。我只管服从。)”。

晋国的大夫乐王鲋(乐桓子)也说道:“《小旻》之卒章善矣,吾从之。(不敢暴虎,不敢冯河。人知其一,莫知其他。战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。——《小旻》那诗的最后一章好,我就照着做了。)”。

从盟会上退下来之后,子羽(行人挥)就对子皮(罕虎)说:“叔孙绞而婉,宋-左师简而礼,乐王鲋字而敬,子与子家持之,皆保世之主也。齐、卫、陈大夫其不免乎!国子代人忧,子招乐忧,齐子虽忧弗害。夫弗及而忧,与可忧而乐,与忧而弗害,皆取忧之道也,忧必及之。《大誓》曰:‘民之所欲,天必从之。’三大夫兆忧,忧能无至乎?言以知物,其是之谓矣。(叔孙的话很婉转,宋国那位左师话虽不多但合于“礼”。乐王鲋怜悯而谨慎,大人和子家保持了平衡,这几位都是能让家族几代都不衰落的族长。齐、卫、陈的大夫恐怕就难免要遭殃了!国子替别人操心,子招该操心时却只顾高兴,齐子虽然操心但却不在乎。操心无关的事却不操心自己,该操心时却只顾高兴,还有虽然操心但却不在乎,这都会招来更加操心的事,操心跑不了。《大誓》里说:‘民之所欲,天必从之。’这三位大夫有了招惹操心事的行为,操心事还能不来吗?从一个人的话里就能看出征兆,说的就是这种事。)”。

一些补充:

以上这两段《左传》在我的帖子里多次出现,只因其中预言了好几个人的结局,所以到涉及这些人结局的章节中,这两段都会出现,一共会出现六次。这一次预言的对象是叔孙豹,预言他能让自己的家族几代都不衰落,是“保世之主”。

杨伯峻先生注“设服、离卫”曰:

设,施陈也,今言设施、设立。服,凡衣饰器用品物皆可曰服,如《周礼?大行人》“其贡服物”,谓玄纁絺纊;《都宗人》“正都礼与其服”,谓宫室车旗。此服泛指围之一切陈设服饰。设服,设君服也。《鲁语下》叙此事云,“今大夫而设诸侯之服”,足为明证。“离”与“丽”古音同在来母歌韵,可相通假。故《易?离?彖辞》:“离,丽也。”丽又与俪通。俪,并也,耦也(配偶即伉俪),两也。《仪礼?士昏礼》郑《注》:“俪皮,两鹿皮也。”《礼记?曲礼上》“离坐离立毋往参焉”、“离立者不出中间”,离立、离坐谓两人并坐并立。离卫,卫即今之卫兵,卫兵成双成对者,谓之俪卫,亦作离卫。据下文,似王子围前有执戈者二人,后可能亦有二卫兵。据襄二十八年《传》,庆舍之卫,前后各一人,卢蒲癸、王何是也。

杨伯峻先生注“二执戈者前矣”曰:

《礼记?丧服大记》:“君即位于阼,小臣二人执戈立于前,二人立于后。”杜《注》:“礼,国君行,有二执戈者在前。”(桥:这和后世天子千乘万骑的排场远不能比,当然此时的人口规模也远小于后世。)

下面是“持戈佩剑小吏、骏马拓片”之图,出自河南博物院《收藏汉画像石:收藏一部图像的两汉史》,或者有助于想象:

杨伯峻先生注“蒲宫有前,不亦可乎?”曰:

孔《疏》引服虔云:“蒲宫,楚君离宫。言令尹在国,已居君之宫,出有前戈,不亦可乎?”有前即有前戈。

杨伯峻先生注“吾代二子愍矣!”曰:

杜《注》:“国子,国弱也。二子谓王子围及伯州犁。围此冬便篡位,不能自终;州犁亦寻为围所杀,故言可愍。”愍音闵,服虔《注》:“忧也。”孔《疏》引服虔云:“代伯州犁忧公子围,代子羽忧子皙。”则二子指州犁与子羽。《左传》作者好以后来事实作预言,故预言多验。子羽并无祸,则杜说是。

杨伯峻先生注“言以知物”曰:

《礼记?缁衣》“言有物”,郑《注》:“物谓事验。”八年陈招杀太子。国弱之子国夏以哀六年奔鲁。齐恶之子齐豹被灭,见昭二十年《传》。——桥:“物”可有标志之意,在当时是常用义项。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“楚”——“郢”——“为郢”推测位置为:东经112.18,北纬30.42(纪南城。有遗址,长方形城,4500╳3500,1600万平方米。春秋晚期?至战国中晚期:楚——为郢:庄十七至庄十八,庄三十二至僖二十七,僖二十七至文十四,宣八至昭五)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.66(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“陈”推测位置为:东经114.88,北纬33.73(淮阳县城)。

“蔡”——“上蔡”推测位置为:东经114.25,北纬33.25(上蔡西南卢岗乡-翟村东二郎台周围。蔡国故城遗址,长方形城,东2490,西3187,南2700,北2113。西周至昭十三年(前529),蔡;昭十四年(前528)至战国,楚。昭十一年蔡灭,昭十三年复封于新蔡,哀元年因楚围请迁,哀二年迁于下蔡——州来)。

“郑”推测位置为:东经113.71,北纬34.40(郑韩故城)。

“许”——“叶”——“葉”推测位置为:东经113.29,北纬33.50(旧县乡十字街口东970米,西850米,南1550米,北1380米,“许”成十五年迁来,昭九年迁夷)。

“曹”估计其位置为:东经115.53,北纬35.11(今城西北四里,汉城)。

“虢”推测位置为:东经113.45,北纬34.88(广武镇-南城村东南,平眺故城遗址)。

尤其是子羽子皮间的对话。

如果是记录,那就说不上《左传》作者好以后来事实作预言。

如果是左传脑补.....那我就不知道还能不能信左传了![]()

另外,看各人对话,觉得国弱比子皮子羽强啊,子皮子羽整个就是唯恐天下不乱的样子。

我觉得是凭记忆传下来的,至于杨先生的猜测,关于预言未中者会删除,我觉得也是有道理的,但在这里正有未删除干净的,即关于楚国那个大宰的预言,让他注意的那个人其实不是杀他的那个人,正因为有此破绽,我才觉得更合理。

另外子皮子羽自有他们的长处和短处,子皮是让位于子产的人,但酗酒,子羽则是受子产重用的人,但只是技术型人才吧。

而是作为正面例证的未中预言后人就不讲了。

《昭元年经》:

三月,取鄆。((p 1198)(10010003))(092)

《昭元年传》:

季武子伐莒,取鄆。莒人告于会。楚告于晋曰:“寻盟未退,而鲁伐莒,渎齊盟,请戮其使。”((p 1204)(10010201))(092)

乐桓子相赵文子,欲求货于叔孙,而为之请。使请带焉,弗与。梁其踁曰:“货以藩身,子何爱焉?”叔孙曰:“诸侯之会,卫社稷也。我以货免,鲁必受师,是祸之也,何卫之为?人之有墙,以蔽恶也。墙之隙坏,谁之咎也?卫而恶之,吾又甚焉。虽怨季孙,鲁国何罪?叔出季处,有自来矣,吾又谁怨?然鲋也贿,弗与,不已。”召使者,裂裳帛而与之,曰:“带其褊矣。”赵孟闻之,曰:“临患不忘国,忠也;思难不越官,信也;图国忘死,贞也;谋主三者,义也。有是四者,又可戮乎?”乃请诸楚曰:“鲁虽有罪,其执事不辟难,畏威而敬命矣。子若免之,以劝左右,可也。若子之群吏,处不辟污,出不逃难,其何患之有?患之所生,污而不治,难而不守,所由来也。能是二者,又何患焉?不靖其能,其谁从之?鲁-叔孙豹可谓能矣,请免之,以靖能者。子会而赦有罪,又赏其贤,诸侯其谁不欣焉望楚而归之,视远如迩?疆埸之邑,一彼一此,何常之有?王、伯之令也,引其封疆,而树之官,举之表旗,而著之制令,过则有刑,犹不可壹。于是乎虞有三苗,夏有观、扈,商有姺、邳,周有徐、奄。自无令王,诸侯逐进,狎主齊盟,其又可壹乎?恤大舍小,足以为盟主,又焉用之?封疆之削,何国蔑有?主齊盟者,谁能辩焉?吴、濮有衅,楚之执事岂其顾盟?莒之疆事,楚勿与知,诸侯无烦,不亦可乎?莒、鲁争鄆,为日久矣。苟无大害于其社稷,可无亢也。去烦宥善,莫不竞劝。子其图之。”固请诸楚,楚人许之,乃免叔孙。((p 1205)(10010202))(092)

叔孙归,曾夭御季孙以劳之。旦及日中不出。曾夭谓曾阜,曰:“旦及日中,吾知罪矣。鲁以相忍为国也。忍其外,不忍其内,焉用之?”阜曰:“数月于外,一旦于是,庸何伤?贾而欲赢,而恶嚣乎?”阜谓叔孙曰:“可以出矣。”叔孙指楹,曰:“虽恶是,其可去乎?”乃出见之。((p 1211)(10010601))(092)

我的粗译:

就在各家诸侯在“宋”那里盟会时,我们的卿季武子进攻莒国,打下了“鄆”。莒人就到盟会上来告状。于是楚人通报晋人说:“寻盟未退,而鲁伐莒,渎齊盟,请戮其使。(我们这里举行盟誓还没散场,他们鲁国就去进攻莒国,破坏了严肃的盟誓,建议惩办他们的使节。)”。

晋国的大夫乐桓子(乐王鲋)是他们首席代表中军元帅赵文子(赵孟,赵武)的助手,此人想从我们的使节叔孙(叔孙穆子,叔孙豹)那里索要好处,就为他说了话,然后派人向叔孙讨要“大带”,但叔孙没给。

叔孙的家臣梁其踁就问:“货以藩身,子何爱焉?(那些财宝本就是用来保命的,大人为什么舍不得?)”,叔孙告诉他:“诸侯之会,卫社稷也。我以货免,鲁必受师,是祸之也,何卫之为?人之有墙,以蔽恶也。墙之隙坏,谁之咎也?卫而恶之,吾又甚焉。虽怨季孙(季武子,季孙宿),鲁国何罪?叔出季处,有自来矣,吾又谁怨?然鲋(乐桓子,乐王鲋)也贿,弗与,不已。(我来参加各家诸侯的盟会,就是要维护咱们的社稷。我要是通过行贿逃脱了灾祸,咱们鲁国就一定会遭到进攻,那就成了我为鲁国带来危险,还怎谈得上维护?各家修了墙,就是要把坏事挡在外面。墙要有裂缝出问题,该谁负责?本当维护却招来破坏,我要这么干了就比那更糟。虽然我也恨季孙,但我们鲁国何罪?叔家族长在外季家族长留守,已经是我们的老规矩了,我又能怨恨谁?不过那个“鲋”贪得很,不给他点啥,他不会消停。)”。

于是把乐王鲋派来的使者叫来,现裁了“裳”做成“大带”给他,告诉他说:“带其褊矣。(原有的“大带”尺寸不够。)”。

赵孟(赵文子,赵武)听说了此事,就告诉身边的人:“临患不忘国,忠也;思难不越官,信也;图国忘死,贞也;谋主三者,义也。有是四者,又可戮乎?(遇到危险还不忘他的“国”,这就是忠啊;面对灾祸仍要坚守职责,这就是信啊;为了“国”不惜生命,这就是贞啊;进行策划时着重在这三个方面,那就是义了。有了这四样,怎能反而遭到惩罚呢?)”。于是他向楚人求情说:

鲁国虽然有罪,但他们的这位执事却没想着逃脱责任,可算是敬服上国安于天命了。大人如果释放此人,也能激励您的左右,不是很好吗?要是大人手下的群吏,留守的时候不怕麻烦,出外遇到危险不逃避责任,那您还担心什么?要担心的无非是,有麻烦无人处理,有危险无人担责,这都要靠平时注意的。要这两条没问题,还有什么可担心的?如果不能让有本事的人安心,那谁还会跟着您?鲁国这叔孙豹就是个有本事的人,希望您能释放他,以此让那些有本事的人安心。大人召集盟会,能够释放有罪的人,并且勉励多才的人,各家诸侯谁又不会对楚国心悦诚服,投向你们,走长路也不觉得远?更何况,边境上的城邑,一彼一此,怎会老在一家手上?要是赶上天王和霸主公正,就会为他们划定封疆,指定管理者,建立标志,颁布章程,如果有逾越的,就惩罚,不过尽管如此,也不可能一成不变。于是乎虞有三苗,夏有观、扈,商有姺、邳,周有徐、奄。自从没了公正的天王,各家诸侯都想出头,轮着领衔庄严的盟会,还可能一成不变吗?所以只要抓大放小,就足以为盟主,又何必管这种事?封疆的减缩,哪国没有过?领衔庄严盟会的人,有谁能搞得清楚呢?好比要是吴国和濮国起了纷争,楚国的执事哪会去想盟誓这件事?莒国的疆事,楚国完全能够不参与,也就不会劳动各家诸侯,这不是当然的吗?莒国和鲁国争抢“鄆”,不是一天两天了,只要不会严重危害到两家的社稷,完全可以不加理睬。这一来,减少麻烦,保护好人,激励了众人。大人考虑考虑。

通过以上这一大篇话,赵孟坚持向楚方求情,楚人答应了,于是释放了叔孙。

叔孙回到我们鲁国,季孙的家臣曾夭驾车载着季孙去他们家慰劳他,他把季孙晾在了外面,从早上一直到日中都不出去。曾夭就对叔孙家家臣、自己的同族曾阜说:“旦及日中,吾知罪矣。鲁以相忍为国也。忍其外,不忍其内,焉用之?(从早上一直等到日中,就表示我们已经知罪了。咱们鲁国讲究相忍为国,您在外面都忍了,回来倒不能忍,那还有什么意思?)”,那个“阜”(曾阜)告诉他:“数月于外,一旦于是,庸何伤?贾而欲赢,而恶嚣乎?(我们在外头可是好几个月,你们这不过是一早上,有啥关系?既然做买卖想发财,还怕什么吵啊?)”。接着,“阜”就去劝叔孙说:“可以出矣。”,于是叔孙指着顶梁大柱楹说:“虽恶是,其可去乎?(就算不喜欢这东西,就真能砍了去吗?)”。然后他就出去见了季孙。

一些补充:

杨伯峻先生注“季武子伐莒,取鄆。莒人告于会”曰:

取鄆在三月,赵孟入于郑在四月,则莒人告于虢之会,正楚?公子围未归国时。告于会,主要告于楚,故楚请戮鲁使。

杨伯峻先生注“渎齊盟”曰:

齊同齋(斋),余详成十一年《传?注》。成十六年《传》亦云“渎齊盟而食话言”,渎,亵渎、轻慢之意。

杨伯峻先生注《成十一年传》“齊盟,所以质信也”云:

“齊”同“齋(斋)”。《诅楚文》云:“昔我先君穆公及楚成王是戮力同心,两邦以壹,绊以婚姻,袗以齊盟。”齊盟同此意。古人盟誓必先齋戒,故盟誓亦言“齋盟”。((p 0854)(08110901))(078)。

杨伯峻先生注《成十六年传》“渎齊盟”云:

渎,亵渎,轻慢,不尊敬。齊盟见十一年《传?注》。亵渎齊盟即十五年《传》“新与晋盟而背之”。古人盟誓,以为必有鬼神监临,渎齊盟,意即不以详事神。((p 0880)(08160502))(079)。

杜预《注》“使请带焉”云:“难指求货,故以带为辞。”

杨伯峻先生注于此(梁其踁曰:“货以藩身,子何爱焉?”)注云:

杜《注》:“踁,叔孙家臣。”依杜《注》,以梁其为复姓。《广韵》梁字《注》云:“复姓,《左传》有梁其踁,鲁-伯禽庶子梁其之后。”藩,保卫。爱,惜。

杜预《注》“我以货免,鲁必受师”云:“言不戮其使,必伐其国。”

杨伯峻先生注“墙之隙坏”曰:

隙,裂缝。《商君书?修权篇》“隙大而墙坏”,《淮南子?人间训》“墙之坏也于隙”,皆此意也。

杨伯峻先生注“叔出季处,有自来矣,吾又谁怨?”曰:

杜《注》:“季孙守国,叔孙出使,所从来久,今遇此戮,无所怨也。”自襄二十一年后,盟会聘问,皆书叔孙,而仲孙偶然参与,?经?未尝书季孙,已十余年矣。有自来,盖就近年事言之。

杨伯峻先生注“然鲋也贿”曰:

王鲋省称鲋,双名称其一字,如薳富猎称猎,例甚多。贿,好贿赂。

杨伯峻先生于此(召使者,裂裳帛而与之,曰:“带其褊矣。”)注云:

撕裂裙帛以为带,且歉言,带恐狭小矣,故裂裳也。说参杨树达先生《读左传》。

杨伯峻先生注“诸侯其谁不欣焉望楚而归之,视远如迩?”曰:

楚国离中原诸国虽远,而诸侯视之如近。

杨伯峻先生注“疆埸之邑,一彼一此,何常之有?”曰:

杜《注》:“言今衰世,疆埸无定主。”埸音易,疆也。

杨伯峻先生注“王、伯之令也”曰:

三王,夏-禹、商-汤、周-文-武。五伯,即五霸,夏-昆吾,商-大彭、豕韦,周-齐桓、晋文。令,善也(政令)。

杜预《注》“引其封疆”云:“引,正也。正封界(疆)。”

杨伯峻先生注“而树之官,举之表旗,而著之制令,过则有刑”曰:

杨树达先生《读左传》云:“官谓界上官寺。表旗即后世界碑之类。制令即后世所谓边界章程。过谓越境。诸文皆承封疆而言。”

杨伯峻先生注“虞有三苗”曰:

《尚书?舜典》:“竄三苗于三危。”《传》:“三苗,国名,缙云氏之后,为诸侯,号饕餮。”《淮南子?修务训》:“舜征三苗而道死苍梧。”又有禹征三苗之说,出于《墨子?非攻篇下》,盖皆古代传说。

杨伯峻先生注“夏有观、扈”曰:

观,或谓即《楚语上》“启有五观”之观,则为启之子。然据《传》义,似为夏之敌。《汉书?地理志》东郡-畔观县,应邵云:“夏有观、扈,世祖更名卫国。”《后汉书?郡国志》亦云:“卫,本观故国,姚姓。”则观非启子矣。扈亦称有扈,《逸周书?史记解》:“有夏之方兴也,扈氏弱而不恭,身死国亡。”《吕氏春秋?先己篇》亦有启与有扈战之叙述,《史记?夏本纪》且引《甘誓》,谓“有扈氏不服,大战于甘”云云。古书尚有异说,不备引。据《汉志》,观国在山东-观城废县治西,今范县境内。扈,今陕西-户县北。顾颉刚、刘起釪则认为“在夏代时已向东北迁至今范县一带”。见《中国史研究》第一期《尚书甘誓校释译论》。

杨伯峻先生注“商有姺、邳”曰:

姺亦作侁,即《吕氏春秋?本味篇》之有侁氏。高诱《注》,“姺读曰莘”,《文选?辨命篇》李善《注》即引作有莘氏。僖二十八年《传》:“晋侯登有莘之虚”即此。(《史记?夏本纪》:“鲧纳有莘氏女,生禹。”)其地相传即今山东-曹县北之莘塚集。邳亦古国,据杜《注》,即今江苏之邳县旧治邳城镇。今本《竹书纪年》“外壬元年,邳人、姺人叛”,盖袭取《左传》此文为之。

杨伯峻先生注“周有徐、奄”曰:

徐即《诗?大雅?常武》“濯征徐国”“徐方震惊”之徐方或徐国,故址当在今江苏-泗洪县南,近洪泽湖。奄亦古国名。《尚书序》云:“成王东伐淮夷,遂践奄,作《成王政》。”则奄被灭于成王。《山东通志》:“奄里在曲阜县东境,古奄国。”相传徐、奄皆嬴姓,伯益之后,俱亡于西周。

小狐《讀《繫年》臆札》所附《系年》通行释文第三章:“周武王既克殷,乃設三監于殷。武王陟,商邑興反,殺三監而立 [宀/录]子耿。成王屎(纂?纘?)伐商邑,殺 [宀/录]子耿,飛廉東逃于商蓋氏,成王伐商蓋,殺飛廉,西遷商蓋之民于朱圉,以御奴虘之戎,是秦之先,世作周 [尸/山](翰?幹?)。周室既卑,平王東遷,止于成周,秦仲焉東居周地,以守周之墳墓,秦以始大。”

杨伯峻先生注“狎主齊盟”曰:

狎,更也,代也。襄二十七年《传》“且晋、楚狎主天下之盟也久矣”,即此狎。

杨伯峻先生注“恤大舍小”曰:

杜《注》:“大谓篡弑灭亡之祸。”杜意谓诸侯有为大祸乱者忧之,若小过则舍而免之。

杨伯峻先生注“吴、濮有衅”曰:

吴在楚之东。濮即文十六年《传》之百濮,详彼《注》。在楚之南。衅,衅隙,閒隙也。

杨伯峻先生注“楚之执事岂其顾盟?”曰:

意谓楚之邻国有可乘之机,楚国岂将顾及盟约而不攻之。

杨伯峻先生注“苟无大害于其社稷,可无亢也”曰:

亢与下文“亢身”“亢宗”之义同,扞蔽、庇护之义。谓护莒。

杨伯峻先生注“去烦宥善”曰:

去烦,免诸侯动众之劳。宥善,赦免善人叔孙豹。

杨伯峻先生注“曾夭御季孙以劳之”曰:

《姓纂》十七登引《世本》:“夏-少康封少子曲烈于鄫,春秋时为莒所灭,鄫-太子巫仕鲁,去邑为曾氏。”曾夭,季孙之家臣。

杨伯峻先生注“曾夭谓曾阜”曰:

据《通志?氏族略》二,曾阜为鄫-太子巫之子。杜《注》:“曾阜,叔孙家臣。”

杨伯峻先生注“庸何伤?”曰:

庸亦何也。庸何并用,与襄二十五年《传》“将庸何归”同。

杨伯峻先生注《襄二十五年传》“将庸何归?”云:

刘淇《助字辨略》卷一云:“庸何,重言也。”((p 1098)(09250204))(090、102)。

杨伯峻先生注《文十八年传》“庸何伤?”云:

庸亦何也,庸何同义词连用,亦犹庸安之为同义词连用。《荀子?宥坐篇》“女庸安知吾不得之桑落之下”,是其证。说参王引之《释词》。((p 0630)(06180202))(062)。

杨伯峻先生注“贾而欲赢,而恶嚣乎?”曰:

贾音古。言商贾欲求赢利,而厌恶市肆之喧嚣乎?赢,有余也。

杨伯峻先生于此(叔孙指楹,曰:“虽恶是,其可去乎?”)注云:

楹为堂上之大柱,在两阶之间,房屋赖支柱,以比季孙。“其”作“岂”用。

下面再贴一遍我对当时“堂”的想象图,从中可见“楹”在“堂”这个建筑中的中心地位:

“鄆”推测位置为:东经118.77,北纬35.95(东鄆,沂水县-高桥镇-徐家荣仁村)。

“莒”——“莒父”推测位置为:东经118.83,北纬35.58(今莒县县城,春秋初莒国迁来)。

“楚”——“郢”——“为郢”推测位置为:东经112.18,北纬30.42(纪南城。有遗址,长方形城,4500╳3500,1600万平方米。春秋晚期?至战国中晚期:楚——为郢:庄十七至庄十八,庄三十二至僖二十七,僖二十七至文十四,宣八至昭五)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“观”推测位置为:东经115.38,北纬35.94(莘县-观城镇)。

“扈”推测位置为:东经108.60,北纬34.13(户县-甘亭镇-东韩村)。

“姺”——“有莘之虚”——“莘”推测位置为:东经115.50,北纬34.90(曹县-莘冢集)。

“邳”——“薛”——“上邳”推测位置为:东经117.20,北纬34.90(薛国,张旺镇-皇殿岗村周围,有遗址,大城东南角隔出小城,均为不规则长方形,小城内有宫城及其东小城均为方形。春秋时只有小城和宫城。大城:3300╳2300,736万平方米;小城:913╳700,60万平方米;宫城:170╳150,2.5万平方米;宫东城:190╳190。大城:战国至汉;小城:晚商至汉;宫城,宫东城:西周至汉?)。

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“徐”推测位置为:东经118.40,北纬33.35(泗洪县-半城镇,庄二十六年后)。

“奄”——“商奄”我估计其位置为:东经117.1,北纬35.6(曲阜东)。

“吴”推测位置为:东经119.62,北纬31.84(葛城遗址,江苏最早西周至春秋城址。阖闾以前)。

“濮”我估计其位置为:东经112,北纬30(石首市附近)。

国弱后来结局如何,网上没搜到。

具体到因一句话而预言人的结局,有些是有道理的,比如七穆中的几个。但是像这儿依据国弱子皮的一句话而预言的,感觉就比较孟浪了。

另外,子皮不是把执政地位让给子产吧,只是说自己率众以听。记得后来又事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秋本来就是地位高的卿不一定管事(政)?

应该是把实际执政的位子让给了子产。

我今天刚好查了《春秋左传注》,国弱似乎也是善终了,这也是预言未中。

似乎国弱和齐国的国高两家家长后期倒是位高而不管事的。

赞成您说的孟浪,不过这一章《左传》的作者应该是深信不疑的。

《昭二十三年经》:

二十有三年春王正月,叔孙婼如晋。((p 1439)(10230001))(092)

晋人执我行人叔孙婼。((p 1439)(10230003))(092)

《昭二十三年传》:

邾人城翼,还,将自离姑。公孙鉏曰:“鲁将御我。”欲自武城还,循山而南。徐鉏、丘弱、茅地曰:“道下,遇雨,将不出,是不归也。”遂自离姑。武城人塞其前,断其后之木而弗殊,邾师过之,乃推而蹷之。遂取邾师,获鉏、弱、地。((p 1441)(10230201))(092)

邾人愬于晋,晋人来讨。叔孙婼如晋,晋人执之。书曰“晋人执我行人叔孙婼”,言使人也。晋人使与邾大夫坐,叔孙曰:“列国之卿当小国之君,固周制也。邾又夷也。寡君之命介子服回在,请使当之,不敢废周制故也。”乃不果坐。((p 1442)(10230202))(092)

韩宣子使邾人聚其众,将以叔孙与之。叔孙闻之,去众与兵而朝。士弥牟谓韩宣子曰:“子弗良图,而以叔孙与其雠,叔孙必死之。鲁亡叔孙,必亡邾。邾君亡国,将焉归?子虽悔之,何及?所谓盟主,讨违命也。若皆相执,焉用盟主?”乃弗与。使各居一馆。士伯听其辞,而愬诸宣子,乃皆执之。士伯御叔孙,从者四人,过邾馆以如吏。先归邾子。士伯曰:“以芻荛之难,从者之病,将馆子于都。”叔孙旦而立,期焉。乃馆诸箕。舍子服昭伯于他邑。((p 1442)(10230203))(092)

范献子求货于叔孙,使请冠焉。取其冠法,而与之两冠,曰:“尽矣。”为叔孙故,申丰以货如晋。叔孙曰:“见我,吾告女所行货。”见,而不出。吏人之与叔孙居于箕者,请其吠狗,弗与。及将归,杀而与之食之。叔孙所馆者,虽一日,必葺其墙、屋,去之如始至。((p 1443)(10230204))(092)

我的粗译:

二十二年后,我们昭公的二十三年(公元前五一九年,周敬王元年,晋平公七年),当时邾人派部队去加筑了“翼”的城墙,部队返回时,本打算走“离姑”,但邾国部队中一位大夫公孙鉏认为:“鲁将御我。(鲁国会阻拦我们。)”,提出要改从“武城”绕路,挨着山区向南。可是邾人部队的将领徐鉏、丘弱、茅地却说:“道下,遇雨,将不出,是不归也。(那条路低洼,要赶上下雨,无法通过,就回不去了。)”。

于是他们还是走“离姑”。结果被我们的武城人阻断了他们前方的道路,还早早派兵把他们路上的树弄断大半,仍然立着,等邾人的部队过去以后,马上推倒,堵住他们后方的道路。于是歼灭了邾人部队,擒获了鉏(徐鉏)、弱(丘弱)、地(茅地)。

邾人就此事向晋人告状,晋人来我们这里问罪。于是我们派了卿叔孙婼(叔孙昭子,叔孙豹的庶子,继承叔孙豹担任了叔孙家的族长)前往晋国,晋人把他扣了起来。《春秋经》上写“晋人执我行人叔孙婼”,就是要强调被扣的是我们派出的使者。

晋人让叔孙婼和邾大夫对质,叔孙(叔孙婼)说:“列国之卿当小国之君,固周制也。邾又夷也。寡君之命介子服回在,请使当之,不敢废周制故也。(列国之卿对应小国之君,这一直是周家的成法,何况邾人又是“夷”。敝国国君给我派了一位有品级的副手子服回,就让他来和他们对质吧,我这是不敢违背周家的成法。)”。于是就没对质成。

晋国执政的中军元帅韩宣子(韩起)让邾人把他们的人马都召集起来,打算把叔孙交给他们,叔孙听说以后,没带属下也不带兵器就去了晋人的朝廷。这时晋国的一位大夫士弥牟(士景伯)就劝谏韩宣子说:“子弗良图,而以叔孙与其雠,叔孙必死之。鲁亡叔孙,必亡邾。邾君亡国,将焉归?子虽悔之,何及?所谓盟主,讨违命也。若皆相执,焉用盟主?(大人没有仔细考虑,就决定把叔孙交给他的对头,叔孙一定会死在他们手上。鲁国没了叔孙,一定会去把邾国弄没了。邾国国君没了“国”,能往哪去呢?那时大人后悔,还怎么来得及?所谓盟主,就得自己来向那些不肯尊奉命令的人问罪。要都让他们自行互相抓扣,那要盟主干什么?)”。

于是晋人就没把叔孙交给邾人。而是让叔孙和他的副手分住到不同的馆舍。由士伯(士弥牟,士景伯)分别询问他们,然后通报给宣子(韩宣子,韩起)。结果,随即把他们都扣住。士伯为叔孙驾车,只让他带从者四人,特意经过邾人所住的馆舍前往扣押的场所。就此把邾子(邾国国君)打发了回去。然后士伯对叔孙说:“以芻荛之难,从者之病,将馆子于都。(由于我们这里柴薪供不上,从者都很疲劳,所以打算让您住到其他的“都”那里。)”。

叔孙第二天早上早早起来,站在外面等待消息,最终把他发到了“箕”那里,而把子服昭伯(子服回)发到了其他城邑。

晋国的一位卿范献子(士鞅)派人去向叔孙求取贿赂,指示那人向叔孙索要“冠”,叔孙接过那人带来的“冠”的尺寸,就给了那人两顶“冠”,告诉那人:“尽矣。(就这么多了。)”

因为叔孙被扣押,我们派出了一位大夫申丰带了财宝前往晋国,叔孙派人去见此人,捎话说:“见我,吾告女所行货。(来见我,我告诉你该把财宝送给谁。)”那人就来见叔孙,而叔孙却把此人扣住不让他出门。

晋国方面有一位吏人与叔孙一起住在“箕”那里,他曾向叔孙讨要一条吠狗,叔孙不给他。等后来叔孙准备回来了,就把那条狗杀掉请了那人吃。而且叔孙一路上所住的那些住所,就算只住一日,也一定把院墙和房顶整饬的好好的,让那住所离开时和刚住进来时没啥区别。

一些补充:

注意,即使是把叔孙扣押了起来,他仍可以有“从者四人”,仍有武器。

杨伯峻先生注“二十有三年春王正月”曰:

《公羊》无“有”字,当是误脱。正月初六丁未冬至,建子。

杨伯峻先生注“叔孙婼如晋”曰:

“婼”《公羊》作“舍”,下同。“婼”与“舍”古音韵部为平入对转。杜《注》:“谢取邾师。”

杜预《注》“晋人执我行人叔孙婼”云:“称‘行人’,讥晋执使人。”

杨伯峻先生注“还,将自离姑”曰:

杜《注》:“离姑,邾邑。从离姑,则道径鲁之武城。”离姑在翼之北,武城又在离姑之北。此时邾已迁都于绎,在今邹县东南二十五里,见文十三年《传》并《注》。由翼经离姑,必过武城。武城属鲁,过邻国境必假道。

杨伯峻先生于此(公孙鉏曰:“鲁将御我。”)注云:

杜《注》:“鉏,邾大夫。”宣十四年《传》华元曰:“过我而不假道,鄙我也。”古代有假道之礼,详宣十四年《传?注》。邾兵过武城而不假道,武城人必抗禦之,御同禦。

杨伯峻先生注“欲自武城还,循山而南”曰:

杜《注》:“自武城而还,依山南行,不欲过武城。”自翼至邾,须经今沂蒙山区。此公孙鉏之谋。

杜预《注》“道下,遇雨,将不出,是不归也”云:“谓此山道下湿。”

杜预《注》“遂自离姑”云:“遂过武城。”

杜预《注》“武城人塞其前”云:“以兵塞其前道。”

杨伯峻先生注“断其后之木而弗殊”曰:

《广雅》:“殊,断也。”又云:“殊,绝也。”此谓砍伐树木而不使断绝。

杨伯峻先生注“邾师过之,乃推而蹷之”曰:

蹷亦作蹶,推欲断之树木使仆倒。襄十九年《传》“是谓蹷其本”,孔《疏》:“蹶者,倒也。”前有兵挡之,后有树木阻之,邾师进退皆难。

杨伯峻先生注“晋人使与邾大夫坐”曰:

杜《注》:“坐讼曲直。”孔《疏》云:“《周礼?小司寇》云:‘命夫命妇不躬坐狱讼。’凡断狱者,皆令竞者坐而受其辞。”古代诉讼双方互相辩论曰坐。辩论者亦曰坐,僖二十八年《传》“鍼庄子为坐”是也,互详彼《注》。

杨伯峻先生注“寡君之命介子服回在”曰:

杜《注》:“子服回,鲁大夫,为叔孙之介副。”介亦奉君命,故云命介。

杨伯峻先生注“叔孙闻之,去众与兵而朝”曰:

无随从,无武器,只身朝晋君。杜《注》:“示欲以身死。”(桥:由此可见当时朝见的常态是带随从、带武器的。)。

杜预《注》“邾君亡国,将焉归?”云:“时邾君在晋,若亡国,无所归,将益晋忧。”

杨伯峻先生注“若皆相执”曰:

鲁执邾之三大夫,而晋又使邾执叔孙。

杨伯峻先生注“使各居一馆”曰:

孔《疏》云:“贾逵云:‘使邾、鲁大夫各居一馆。’郑众云:‘使叔孙、子服回各居一馆。’”杜用郑众说,以下文推之,郑众义是。

杜预《注》“士伯听其辞,而愬诸宣子,乃皆执之”云:“二子辞不屈,故士伯愬而执之。”

杜预《注》“过邾馆以如吏”云:“欲使邾人见叔孙之屈辱。”

杨伯峻先生注“以芻荛之难,从者之病,将馆子于都。”曰:

柴薪难以供给,侍者辛劳过甚,皆系托辞。杜《注》:“都,别都,谓箕也。”都即邑,散文相通。

杨伯峻先生注“叔孙旦而立,期焉”曰:

杜《注》:“立,待命也。”期,待也,即待命。

杜预《注》“使请冠焉”云:“以求冠为辞。”

杨伯峻先生注“取其冠法”曰:

不知范献子冠之大小,故使人取范为冠之模法。

杨伯峻先生于此(而与之两冠,曰:“尽矣。”)注云:

叔孙明知求冠是假,求财货是真;伪为不知,取献子作冠之尺寸而为两冠以与之,且曰“尽矣”,以塞其口。

杨伯峻先生注“吏人之与叔孙居于箕者”曰:

晋之吏人与叔孙同馆者,即软禁中看守叔孙者。

杨伯峻先生注“吠狗”曰:

其狗善吠,故云吠狗。

杨伯峻先生注“及将归,杀而与之食之”曰:

表示前之不与,非吝惜(也)。

杨伯峻先生注“必葺其墙、屋”曰:

杜《注》:“葺,补治也。”(即今修补。)屋谓屋顶,哀三年《传》“蒙葺公屋”可证。

杨伯峻先生注“去之如始至”曰:

杜《注》:“不以当去而有所毁坏。”叔孙明春始归(,《传》终言之)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“翼”(杨注:翼,邾国之地,在今山东省-费县西南九十里。#杜《注》:“翼,邾邑。”翼即隐元年?传?“及邾人、郑人盟于翼”之翼,今山东-费县西南九十里。),推测位置为:东经117.73,北纬35.07(费县-石井镇-城前村-城后村之间)。

“武城”(杨注:杜《注》:“离姑,邾邑。从离姑,则道径鲁之武城。”离姑在翼之北,武城又在离姑之北。此时邾已迁都于绎,在今邹县东南二十五里,见文十三年《传》并《注》。由翼经离姑,必过武城。武城属鲁,过邻国境必假道。),推测位置为:东经117.62,北纬35.19(平邑县-魏庄乡-武城村)。

“离姑”(杨注:杜《注》:“离姑,邾邑。从离姑,则道径鲁之武城。”离姑在翼之北,武城又在离姑之北。此时邾已迁都于绎,在今邹县东南二十五里,见文十三年《传》并《注》。由翼经离姑,必过武城。武城属鲁,过邻国境必假道。),推测位置为:东经117.67,北纬35.19(平邑县-魏庄乡-铁城子村东南附近,东西南北各长500许方形古城)。

下面是武城人取邾师相关地点天地图地形图标注:

下面是“离姑”遗址卫星图片,出自《山东省临沂市平邑县_春秋时代“离姑城遗址”》:

下面是武城人取邾师卫星图片标注,出自《山东省-临沂市-平邑县春秋时代“离姑城遗址”》:

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“箕”杨先生注:

箕,《汇纂》据杜《注》谓在今山西省-太谷县东南三十五里,顾炎武《补正》疑晋襄公时此箕城未为晋境。江永《考实》谓“此年狄伐晋,白狄也。白狄在西河,渡河而伐晋,箕地当近河。成十三年《传》云秦‘入我河县,焚我箕、郜’,是近河有箕。”因考证箕当在今山西省-蒲县东北,旧有箕城是也。阎若璩又以箕在今山西-榆社县之箕城镇。从卜辞及周初铜器铭文考之,榆社南之箕城镇,恐是商及周初之箕,其字作“?[己/其]”,非此箕也。江永说较可信。(《僖三十三年经?注》(p 0493)(05330008))(049)。

顾祖禹《读史方舆纪要》:“蒲县城在今县西南二里。隋大业初县治此。《志》云:县东北有故箕城,隋开皇初蒲县治也。大业二年,移于新城。唐武德初,复移于城东,即今治矣。”

据此,我颇疑此“箕”就在今蒲县附近,估计其位置为东经111.13,北纬36.43(堡子村,马斗关渡口东岸)。

《昭二十三年经》:

冬,公如晋,至河,有疾,乃复。((p 1440)(10230010))(092)

《昭二十三年传》:

公为叔孙故如晋,及河,有疾,而复。((p 1447)(10230801))(092)

《昭二十四年经》:

婼至自晋。((p 1449)(10240002))(092)

《昭二十四年传》:

晋-士弥牟逆叔孙于箕。叔孙使梁其踁待于门内,曰:“余左顾而欬,乃杀之。右顾而笑,乃止。”叔孙见士伯,士伯曰:“寡君以为盟主之故,是以久子。不腆敝邑之礼,将致诸从者。使弥牟逆吾子。”叔孙受礼而归。二月,“婼至自晋”,尊晋也。((p 1450)(10240201))(092)。

我的粗译:

也在这年,冬天,我们的“公”为叔孙(叔孙昭子,叔孙婼)的事前往晋国,到黄河边上,生了病,于是回来。

转过年来,在我们昭公的二十四年(公元前五一八年,周敬王二年,晋平公八年),年初,晋人就派出了大夫士弥牟去“箕”那里接叔孙。叔孙不知来人是什么意思,就让手下梁其踁在门内待命,告诉他:“余左顾而欬,乃杀之。右顾而笑,乃止。(我向左看并且咳嗽,你就冲出来杀了他;我向右看并且笑一声,你就不用待命了。)”。

叔孙见了士伯(士弥牟),士伯首先告诉他:“寡君以为盟主之故,是以久子。不腆敝邑之礼,将致诸从者。使弥牟(士伯,士弥牟)逆吾子。(寡君因为当着盟主,所以让大人在这里多呆了些日子。我带来敝邑的微薄礼品,准备送给大人的从者。寡君派“弥牟”来是要迎请大人您的。)”。

于是叔孙(婼,叔孙昭子,叔孙婼)接受了礼品,然后就从晋国回来了。《春秋经》在这年二月写“婼至自晋”,没写上叔孙家的“氏”,是为了表示对晋国的尊崇。

一些补充:

杜预《注》“公为叔孙故如晋,及河,有疾,而复”云:“此年春晋为邾人执叔孙,故公如晋谢之。”

杨伯峻先生注“婼至自晋”曰:

《公羊》作“叔孙舍至自晋”。据《传》文,无“叔孙”二字是也。杜《注》:“喜得赦归,故书至。”然《会笺》云:“内卿见执,必书其终,例也。杜云喜书,臆断。”

杨伯峻先生注“叔孙使梁其踁待于门内”曰:

杜《注》:“踁,叔孙家臣。”梁其踁曾随叔孙豹使于晋,见昭元年《传》。

杜预《注》“余左顾而欬,乃杀之”云:“疑士伯来杀己,故谋杀之。”

杨伯峻先生注“不腆敝邑之礼,将致诸从者”曰:

将释叔孙归于鲁,致以赠贿饯行之礼。从者实指叔孙。古人常言“执事”、“从者”、“左右”,意谓其下属,不直指其人,亦表敬之方式。

杨伯峻先生于此(二月,“婼至自晋”,尊晋也)注云:

此解《经》。杜《注》:“贬婼族(不称叔孙),所以尊晋。婼行人,故不言罪己。”杜《注》未必合《传》意,姑仍之。

鲁昭公“至河”之处我估计当为“棘津”——“南河”(杨注:“南河”,阮刻本作“河南”,今从《唐石经》、金泽文库本订正。古黄河东北流,如卫肯借路,则由卫境渡河,卫既不肯借路,则军队南还,由南河渡,再向东。南河即南津,亦谓之棘津、济津、石济津,在河南省-淇县之南,延津县之北,河道今已湮。),推测位置为:东经114.11,北纬35.31(东屯镇-汲津铺)。

下面是“晋”、“鲁”间可能道路示意图,割自《春秋左传注》初版所附《郑宋卫》地图。图中部用蓝框框住的地名就是“棘津”,图的东西两端分别是“鲁”和“晋”:

————————————————————

穆叔(叔孙豹)与昭子(叔孙婼)父子二人在鲁国的角色都是“叔出季处”,经常出行从事“外交”工作,也就都曾被扣押,倒霉的遭遇也很相似。但他们都能“相忍为国”,不失为“保世”的良方。若非如此,鲁国和他们家族难免要早早分崩离析了吧。