主题:关于移动医疗,医改及春雨医生 -- chuchong

我在医院蹲守过很久……一言难尽……

其实么,具体的项目,不止一个APP那么简单。或者说,其实我本身并不是为着APP去做的这个项目。而是在一年多的具体调研中,开始慢慢形成整体的商业计划。

这个商业计划的细节若能实施,会使得产业链的全流程受益。

---譬如吧,春雨的轻问诊项目,看似给医生增加了收入,但是收入却极其有限。我访问及认识的医生上百,其中使用过这个项目的医生不过10来人,基本上一年从中获得的收入平均不到1000元,对于医生来说也就是聊胜于无的东西,多以玩玩的态度来看待这种产品。

但是我的项目不会是这样。实际上,我所面对的市场很大,医院早期会集中在全国的知名学术医院,给医生的补贴收入会达到其痛点。而且会以建立国内临床实践的标准来切入。

但是稍微有点难度的病症,却大部分医院都搞不定。

我父亲去年做肛瘘手术,进了医院才知道,偌大的中国华北地区,只有天津南开的人民医院的某几位医生能做到根除的水平,住院的病人从上海到甘肃的哪都有,都是被当地医院耽误了病情最后来的。

本来应是前文的一些配图的。不过懒得改了,就放这里吧。

一直以为自己信息量很大,但是想倒出来,发现也非常不容易。算是虎头蛇尾了,只希望能有更多人讨论下医改和医疗的话题。这与国内的每个人都是息息相关的。

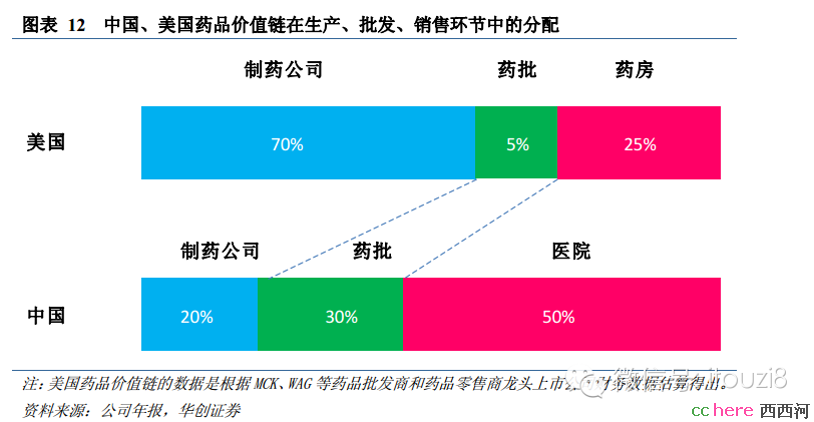

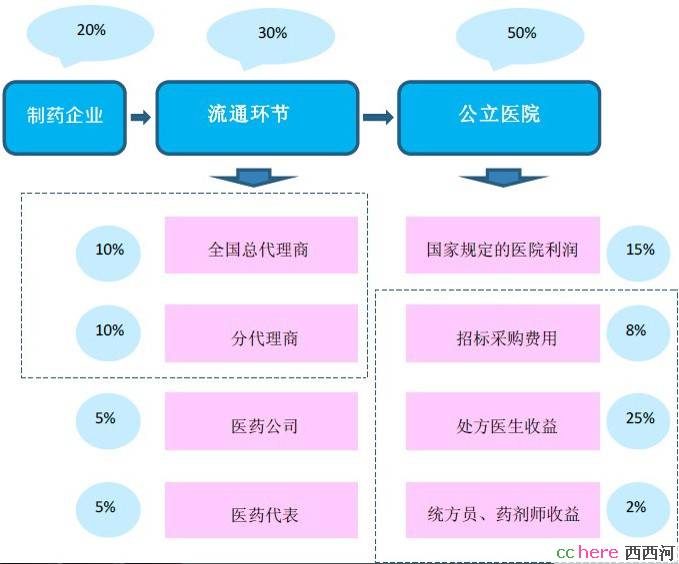

医药利润分布

图1

图2

国内医药监管

国内某器械产品的利益链(未分解税收等状况)

近日,广州市卫计委发出《广州市卫生和计划生育委员会关于进一步加强医疗机构挂号服务管理公众的通知》。通知全文未能查到,但综合各种新闻描述,广州对市内各医疗机构提出了“不得与社会中介机构合作开展有偿预约诊疗服务”等要求。《通知》中提出了三项具体要求,包括进一步加强挂号服务管理工作;不得与社会中介结构合作开展有偿预约诊疗服务,如有合作则要停止。

事实上,广州卫计委自身就有公众挂号平台,从其官网即可进入该平台,并开通了微信公众号。以政府的名义直接介入医疗服务。

无独有偶,我儿时的玩伴跟我聊天中提到,他正在做一个覆盖全省(中部某省)的项目,政府主导的关于居民医疗档案的项目。具体细节不便描述,但是我听后便知道,这其实就是很多局外创业者想做而做不了的一个项目,也是之前移动医疗的一个热点。

动脉网(http://www.vcbeat.net)做过两个专题,一个是《解构春雨医生报告》(链接:http://www.vcbeat.net/7720.html),对于春雨的商业模式及现状做了深入分析;另外一个是《互联网医疗商业模式研究系列之在线问诊》(链接:http://www.vcbeat.net/5982.html)。两篇报告的信息量很大,感兴趣的朋友可以去研究一下。

我对移动医疗项目的看法,可能更加的偏向于保守:这种项目和工程,难道政府不会做么,或者政府不能做么?譬如如果卫计委牵头做一个挂号服务项目,或者做一个医患交流平台,几乎是分分钟的事情。而这种项目的商业化运作,总是把范围做得很大:全科室的医生;把给医生的收益做得很小:平均单个医生的收入,基本属于零花钱性质;对患者的体验局限在缩短沟通距离上:疗效如何?或者不涉及到疗效。当然,可能互联网的思维就是要借助资本魔力短期膨胀为巨兽,但在医疗这个领域,受政府管制如此之深,我不认为有能迅速扩张业务的机会。

所以在移动医疗圈子,我经常听到一种说辞“……只待政策启动……我们就可以……”,大家貌似都在等待政策红利,包括阿里电商,也是如此。我也就只能呵呵了……

事实上,从2006年9月,国家11个有关部委组成的医疗体制改革协调小组至今,医改结果仍然让人沮丧。有小调整,无大变动,这是常态。我记得五六年前,我在调研美国医械市场时常听到一个说法是:美国医疗行业的人都认为美国医疗迟早是要破产的,现在所有的改革,仅仅是延缓这个结局而无法改变这个结局……,一样的,我在行业内10多年的经历和感受,所体会到的感受就是:医改必须要进行,现有的医疗体制已经难以为继了。而执行层面,最需要的不是马上对全行业动刀,而是需要先对某个学科进行切入性改革试点,然后来徐徐推动。凡是指望近期两三年政策的红利的,必然是要失败的。

具体是啥,但是这个可能不太适合在这里讨论,所以很多问题就无处讨论起啦。

祝一切顺利。

却值得商榷。

看了你描述的思路chuchong:续6---移动医疗的新方向

还是不明确创业的商业模式。只能就思路说说我的看法:

1、临床上指南与protocol是不同的概念。按临床protocol收集数据可行,按指南收上来的数据会很混乱、不统一。所以数据处理上会有额外的投入。

2、通过协和网罗国内知名医生(20人左右足矣?)来做指南,很难。国内每个学科都有多个山头,相互之间有不同程度的矛盾。弄出个有影响力的指南会有不少投入。

3、让医生改变现有的临床诊疗习惯很难。用新系统边输数据边诊疗,给医生带来的是将来的好处,只能靠补偿来实现。谁来支付补偿,补偿多少?是政府补贴还是从现有的体制中其它地方让利?这些都在你能控制的范围之外。

4、推送参考的临床价值,目前还不能确定。每个病人的情况都是不同的。

以前目前或者将来谈论医改的,还会有很多很多。如你一样娓娓道来有详尽分析理解的却不在多数。

这里我想谈一点你的说法,以及迄今为止我所看到的绝大多数说法中都没有提及,或者说让我很郁闷的事情:

医学。作为科学的一门类的医学,以及作为在这门学科里的上下求索的,医生群体。

我们都知道,取乎其上,得乎其中。取乎其中,得乎其下。

所以的医改都在谈论利益,分配。

几乎没有任何人在关心:我们的医生们,在世界医学界的地位,究竟如何?又应该如何?

医学本身是非常讲究专业训练,和专业素质,以及专业道德的。

这在全世界都一样。之所以会有生理及医学诺奖,也是因为医学本身,可以有形而上成就,是为全人类所敬仰的。

这里并不是说医生,医院,就不该讲利益讲分配。但是放诸世界医学界与我国医学界,不得不说,我们的医学本身,距离世界还有距离。这是我们的医生,包括临床,也包括研究,的缺憾。

当然,我们有足够多的病例。也有足够多的问题。

是否应该从这个点上也做点文章?

医学就像其他一些科学学科一样,也分科研和工程,这篇帖子主要涉及医学工程。

从某个点(医学学科)切入,链接全球该科室的医务人员,共享该学科的临床经验,是我的目标之一。

你的很多东西都说到点子上了。医生的需求首先是合理合法的拿到应得收入。然后其最关心的就是学术层面。很多低层医生非常渴望能获得更多的培训、实践机会,学术论文不止是升职的需要,也是他们心底的渴望:提升医术的同时收获患者和同行的尊重。稍高层次的医生,特别重视国内外学术交流。很多出国考察过的医生都表示:国外的临床研究层面确实高于国内,但是国外病患太少了,他们的实践经验远不如国内。但是国内却没有更好的方法来利用这些临床经验。

各个科室现状不一。譬如肿瘤科,想根据现有的临床指南,来做一些数据收集整理的事情,会发现,其实临床指南本身都不太被广泛认可,如何去收集,遑论分析了。

有一些外科科室则不同。譬如我正在做的:)但却不可说。

事实上,我的具体操作已经不是假设层面,而是实操层面。这种方式扩展到其他科室未必容易,但是在我操作的科室,则是已得到了国内几位大佬个各地诸侯的认可及支持。

关于补贴的事情,这是我一直头疼的事情。我现在的做法是由我来付给医生补贴,采用明账的形式,以学术研究(与实际产品是脱钩的)的名义。这里实际上有些游走在法律边缘的意味,但却是目前最佳的方式。补偿的具体情况,不可说。

然后么,就是推送的临床价值。说起来,我跟投资人描述起项目的各种情况时是这样说的:将系统分解开来,每一个功能,都不是我空想出来,而是已经有医院或者知名医生正在实际实施、已有成效,有一些还发表了论文的。我所做的,是将他们整合为一个系统。我所希望的,是这个系统拿出来后,将给所有医生一种震撼:这就是我一直想要的东西……基于此,我前期的拜访医生是非常的有针对性,功课也做足了,以保证我是带着他们感兴趣的话题去聊。往往每次,医生都会觉得意犹未尽,推掉其他工作来超时咨询。

理解你不能说德太大、太细,我们这里也不能给出具体的讨论,只是还有不少疑惑。

del

del