主题:谈谈文化大革命的马克思主义理论基础(转发) -- Ryansh

- 共: 💬 27 🌺 128 🌵 6

关于农业靠什么方式增产的问题,党内资产阶级认为应当实行包产到户,对雇工、贸易、借贷、租地不加限制,鼓励和支持农民的小生产自发倾向和资本主义的积极性。而经过 60 年代初的局部实验,毛泽东看到农村两极分化迅速发展起来,增产效果也并没有比坚持集体经济的地区优越。他认为,照这种方式发展下去,势必会使农村资本主义泛滥起来,破坏整个社会主义的经济基础。农业增产要不要发挥农民的积极性呢?当然是要的,但是,这里仍然是要发挥资本主义的积极性还是社会主义的积极性的问题。在毛泽东看来,应当使农民成为农村建设的主人,建立起他们的主人意识,依靠他们进行三大革命,而不是鼓励个体农民的发财意识,用根骨头把他们往资本主义道路上引。

如应当依靠农村集体的力量,大力进行农田水利基本建设,依靠技术人员和农民的结合,进行科学种田和品种改良的大规模科学实验,培养农民自己的农业技术队伍,依靠人民公社体制建立三级农机修造网和四级农科网,大力提高农业机械化水平,以及建成大规模的化肥生产线等等。这些措施的施行,使文革期间的农业生产稳步提高,杂交水稻等品种改良成果遍地开花,农业机械化水平大大

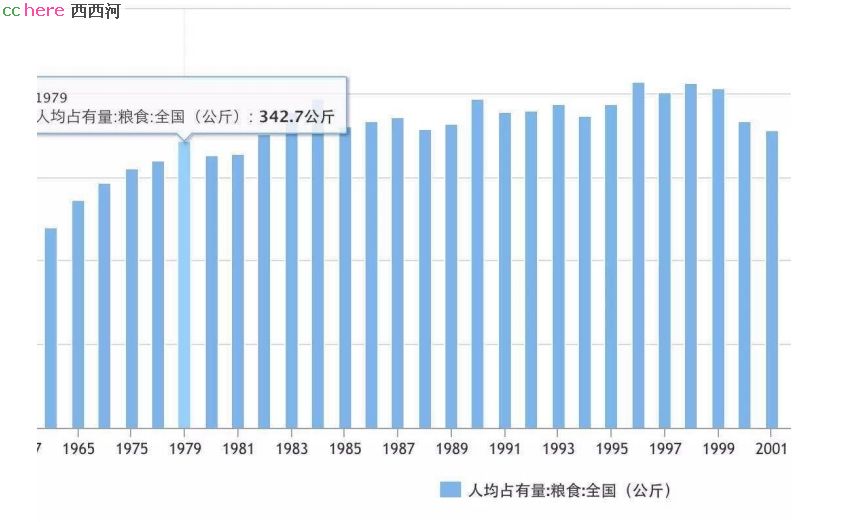

提高。随着 70 年代末化肥生产线的大规模建成投产,中国终于基本解决了温饱问题。但是走资派却利用时间上的重合,把农民吃饱饭的功劳归结为分田单干大包干,不得不说是一个极大的历史谎言。安徽小岗村在接受国家巨额补贴的情况下发展的怎么样,那些在改革开放后依然坚持集体经济的村庄现在发展的怎么样,相信是人们都是有目共睹的,这里就不再赘述。但是要提及的一点是,由于改开后集体经济的解散,造成机械化水平大大倒退,水利设施大量荒废,中国的人均粮食占有量出现了长期徘徊甚至不升反降的奇怪现象,不能不引起人们对于官方理论的极大疑问:

美国马萨诸塞大学历史学教授 Sigrid Schmalzer (舒喜乐)的近作《红色革命与绿色革命:社会主义中国的“科学种田”》(Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China,2016)就重新梳理了“红色革命”毛泽东时代的“科学种田”运动;从理论反思来说,是由此探讨社会主义革命和建设中的“科学”与“政治”的关系,质疑了“什么是科学”,“什么是科学权威”以及“农业应当如何发展”的主流观念。该书作者认为,较之美国“绿色革命”的目的在于试图用这些力量来消灭社会革命,而中国提出的“科学种田”运动则是将红色革命与科学、技术结合起来,从观念与实践上成为推进社会继续革命的工具。

20 世纪 60 年代中期,中国开始了“农业科学实验运动”,在全国范围内以“三结合”的形式建立起大量的“科学实验小组”,其中包括有经验的“老农”,有革命热情的“知识青年”以及能够把握正确政治方向的“地方干部”。这一运动的目的在于推翻科学精英和“走资派”的“技术治国”道路,即“政治挂帅”。

在这个运动中,政治、社会与科学、技术是密不可分的。比如,一个由年轻女孩组成的“三八科学小组”用猪粪施肥就可以被视为是“科学种田”。这不是因为技术是新的,也不是因为这种方法是“生态”的,而是因为这一做法推翻了那种“女性不适合从事农业劳动”的陈旧观念。可以说,在中国,“科学种田”不仅不是非政治的,而是激进的社会革命工具。

当然,这种对毛泽东时代激进政治表面之下的发展主义或者技术精英导向的批评与揭示早已不是新鲜事物,就是与本书几乎同时的 Miriam Gross 的 Farewell to the God of Plague: Chairman Mao’s Campaign to Deworm China(2016)也认为20 世纪的 50 年代的群众性血吸虫预防运动并没有有效降低血吸虫的发病率,反而是 60-70 年代随着知识青年和下放干部进入农村,技术精英路线与大众科学的结合才控制了血吸虫病的肆虐。然而,问题在于,仅仅在结构上指出技术精英与群众运动之间的关系是不够的,更关键的,在某些历史时刻,为何这些结合能够

成功,这可能是在今天更需要回答的。(见舒喜乐:《红色革命与绿色革命:社会主义中国的“科学种田”》)

当时一位农民技术员写的文章说,科技界右倾翻案风的鼓吹者极力反对工农兵群众参加科研工作,说什么“从工农兵中选拔科研人员的提法有一定的危险性”,四级农科网“提法不全面,不成熟”,对四级农科网“打个问号”,等等。在他们看来,工农兵“文化水平太低”,不配搞科研。下面我谈谈自己当植保员的体会,请他们看看我们工农兵是不是能搞科研,是不是能搞好科研?

为了防治果树病虫害,一九六五年我们公社组织了虫情测报网,大队党支部决定让我当植保员。虫情测报是一门科学,技术性比较强,我的文化程度不高,只念了六年书,搞好这项工作困难确实不少。但是,决不象右倾翻案风的鼓吹者诬蔑的那样,“不配”搞科研。当时,我回忆起自己一家在旧社会夜宿破庙台、讨吃百家饭的苦难家史,心情十分激动。贫下中农不仅要做新社会的主人,也要做科学技术的主人。我决心当好植保员,肩负阶级的委托,去占领科技阵地。我们大队过去经常用的是单纯药物灭虫的办法,一年打七、八次药,越治不住虫害就越打药。结果弄得果园药味熏人,就连鸟雀、蛤蟆和蜘蛛也很少见了。特别是打药次数过多,害虫增强了抗药力,有些原来本不是主要的害虫,竟然发展为主要害虫。果树叶也由于经常喷药,一到七、八月份,就出现大量枯焦和脱落的现象。秋后,虫果率高达产果量的百分之三十五。“打药治虫虫更多”的谜究竟在哪里呢?这是生产实践向我们提出的新课题。大队党支部书记鼓励我说:“别看咱是‘大老粗’,只要有革命精神和科学态度,坚持实践,就一定会取得胜利!”

我们对果树进行了广泛周密的调查研究和分析比较,发现有些打药次数多的果树,红蜘蛛虫害很严重,而打药次数少的果树,却棵棵青枝绿叶。我们再用放大镜细致地观察,发现叶片上有一只小虫正在吃红蜘蛛。我和贫下中农逐树逐枝地仔细观察,发现虫子吃虫子的现象普遍存在。这种吃虫子的虫子叫“天敌”。虫子吃虫子,是普遍存在于昆虫界的可以利用的一对矛盾。从这里,我们进一步认识到,过去一律打药的做法,虽然杀伤了一些害虫,同时也杀死了更多的抗药力弱的“天敌”,使矛盾向有利于害虫的方面转化,帮助了自然界的“敌人”,伤害了自然界的“朋友”。实践终于使我们揭开了“打药治虫虫更多”的谜。我们又进一步运用已经掌握的规律,去挖掘还没有被认识的“天敌”。目前,我们已发现的各种“天敌”达一百多种,有六十五种能叫上名来,并初步掌握了它们的生活习性。

毛主席指出:“马克思主义的哲学认为十分重要的问题,不在于懂得了客观世界的规律性,因而能够解释世界,而在于拿了这种对于客观规律性的认识去能动地改造世界。”为了利用“天敌”消灭害虫,我和贫下中农一起,根据摸到的规律,采取了以虫治虫为主,药物治虫、人工治虫为辅的综合防治办法,达到了消灭害虫,保护“天敌”的目的。这样一来,打药的次数比过去少了,但效果却比过去好了许多倍。十年来,我和贫下中农一起,寻找治虫规律,在利用“天敌”消灭害虫方面取得了初步成果。目前,我们大队果树的虫果率已由原来的百分之三十五降低到千分之六,产量也大幅度提高,一九七五年比一九七○年增产二倍。同时,节省了大量用于治虫的人力和农药。我们队群众性科研队伍也正在不断发展、壮大,和专业队伍紧密结合,为发展社会主义科学技术事业,为建设社会主义新农村贡献力量。

在当时的河南,已有百分之八十的县建立了农科所,有百分之七十的公社、百分之五十的大队、百分之四十的生产队建立了农业科学实验站和科学实验小组,参加四级农科网的人数达到一百一十多万。工业科学技术交流活动也在许多城市广泛展开,各厂矿企业三结合的技术革新小组纷纷建立,参加技术革新的工人成千上万。工农群众成了科技战线的主人。农民育种家李德炎培育的“偃大 24”、“偃大 25”、“偃大 26”号小麦新品种,亩产分别达到八百斤、一千斤、一千三百六十斤,并推广到十多个省市。湖南全省各县都建立和健全了农科所,百分之八十七的公社建立了农科站,百分之七十四的大队建立了农科队,百分之八十四的生产队建立了农科小组,参加科学实验活动的贫下中农和社员达二百三十五万人。一九六四年,全省双季稻种植面积只有一千一百万亩,而到文革后期每年都保持在三千万亩以上;“麦--稻--稻”、“油--稻--稻”等一年三熟制面积也逐步扩大。

全省还选育了早熟高产农作物新品种一百五十多个。病虫测报、群防群治工作也搞得越来越好。

全国范围内,一支以工农兵为主体,工农兵群众、专业研究人员和干部“三结合”的科学实验大军,遍布城乡各条战线。全国农村群众性科学实验队伍已达到一千几百万人,大部分社、队都有科学实验站(组),种子田、试验田和高产田的科研活动非常活跃。广大贫下中农在农业学大寨运动中,贯彻执行“以粮为纲,全面发展”的方针,围绕“八字宪法”实行科学种田,对促进我国农业连续十几年获得丰收,作出了显著贡献。西藏百万翻身农奴在世界屋脊上种植冬小麦,小面积亩产达到一千四百斤,创造了世界奇迹。1975 年,我国水稻良种种植面积已占水稻总面积的百分之八十,小麦良种种植面积已占百分之七十以上。我国第一个水稻矮秆良种是广东农民育成的;山东农民姚世昌创造了种花生的先进经验;浙江农民创造了小苗带土移栽法;黑龙江农民创造了贮存粮食的土圆仓等。广大工农兵群众的发明创造,层出不穷。他们的文章登在了过去只有专家才能发表文章的科学杂志上。仅一九七三年一月到一九七四年九月的一年多的时间里,我国科学出版社出版的《中国科学》、《科学通报》、《动物学报》、《物理》、《化学通报》,以及《科学实验》等三十多种期刊,就发表了工农兵写的文章一百四十多篇。

当时要建设的社会主义新农村是怎样的呢?从毛泽东的五七指示,以及之后一系列的政策方针来看,简单说,就是坚持人民公社集体经济道路,要以粮食为主,因地制宜地发展多种经营,在农业机械化和农业技术水平逐渐提高的同时,将部分劳动力转移来广泛的发展为当地经济配套服务的社队企业,比如沿海渔业地区就发展水产品加工厂等等。通过社队企业的发展,农村工业化水平的提高,使人民公社成为工农商学兵俱全的政治经济单位,逐步向小城镇化方向发展,在这个过程中,逐步提高核算单位,由生产队到生产大队,再到公社,一直向全民所有制发展,使城乡差别、工农差别逐渐缩小和消灭。其实,文革期间农民的生活固然还与工人相去甚远,但是从总的趋势上来看,工农差别、城乡差别是在缩小而不是在扩大,就以价格指数为例,如果 1950 年为 100,那么文革十年期间

的农产品收购价格指数由 195.8 提高到 209.7,而农村工业零售价格指数由 115降低到 109.7(见国家统计局:《新中国五十年》)。这也符合毛泽东所说的,“工农业品的交换,我们是采取缩小剪刀差,等价交换或者近乎等价交换的政策。我们统购农产品是按照正常的价格,农民并不吃亏,而且收购的价格还逐步有所增长。我们在向农民供应工业品方面,采取薄利多销、稳定物价或适当降价的政策,在向缺粮区农民供应粮食方面,一般略有补贴。”(见毛泽东:《论十大关系》)而不是像走资派所主张的那样,放任农村资本主义自发倾向,造成富的愈富,穷的寓穷,不是用剩余劳动力来发展建设农村,而是使他们涌入城市打工成为资本剥削的廉价劳动力,一方面造成大城市的城市病,一方面扩大三大差别,造成农村

的空心化,被城市和资本所吞并。

1976 年拍摄的电影《欢腾的小凉河》,就集中的反映了在农村发展道路上这两种思想的斗争,电影的一些台词可以说极具象征意味:

(一)

——“依我看,这些想法不算大也不算多,将来啊这高高低低的田都搞成格子化,零零星星的房子都改建成社员新村,这里的人呢,干着田里的活,都想着天下的事儿,有多少事要等着我们去做呀……”

——“昌林,你想得太多,这小凉河咱们不是没治过,61 年为了它,你我都吃了不少的苦头。当时夏县长说,你这火烧心就是狂热病,把你队长也撤啦!”

——“撤了我的队长,也不等于他搞三自一包是正确的,这个事,文化大革命都已经批判过了,是非你该明白呀!”

——“我真不明白,文化大革命胜利了,往后你们就应该朝着富了又富的方向发展,干嘛老揪着小凉河不放呢”

——“我们都是共产党员,不能只图自己的地方富啊,小凉河不根治,总是一块心病啊”

——“好了我不陪了,告诉你吧,小凉河的弯道里还有我一块大鱼塘呢,填了它我还叫什么典型啊!”

(二)

——“火烧心这个人呐,别看他 58 年就当了干部,说话走路跟造反派一个模样,张口阶级斗争,闭口方向道路,动不动就翻教条,抓辫子,表姐夫,你在上面是不知道啊,我们在下面都不敢说话了呀!”

——“现在都什么时候了,他还搞那一套?极左!这些年来,弄得我们这些人好苦啊,老婆下干校,儿子当农民,八月中秋一家人都难团圆呐!过去,我在县里是说一不二的,可现在呢,弄了个主任还是副的,文化大革命给我带来什么好处?”

——“是啊,只要这些人还在掌权,就没好活给我们啃啊!”

——“不,今年夏季以来,风向转呐哈哈哈哈哈哈,又要轮到我们在台上讲话的时候了,过去吃得开的是造反派,可今天呢,喷鼻儿香的还是我们这些走资派啊哈哈哈哈哈……”

——“对对对,搞革命还是要靠你们这些有功之臣呐!”

(三)

——可是新宪法是要我们坚持社会主义的道路,批判资本主义倾向,如果大家都一门心思去发财,那资本主义不就跑到我们中国来了吗?夏副主任,我们不能丢掉阶级斗争这个纲啊!

——哦,你张口阶级斗争,闭口阶级斗争,从文化大革命斗到现在还斗的不够啊?我问你,这阶级斗争能管饭吃?这阶级斗争能当衣穿吗?

——照你这么说,难道只有资本主义在中国复辟了,我们才能有饭吃,才能有衣穿吗?

——这个帽子,你们给我戴了十来年了,压不倒我!即使到了那一步,我看也比现在强!

——请问,现在怎么样?

——现在是积重难返呐!

——这话是你说的?

——是中央,我也有同感。

——中央?中央什么人说的?

——怎么,你火烧心还要怀疑中央吗?

——中央也会出修正主义!积重难返这种话,我相信决不是以毛主席为首的党中央说的!

——请问,邓副主席也不能代表中央吗?

——我是说那些污蔑文化大革命的人,他们不能代表以毛主席为首的党中央!现在我可明白了,夏副主任为什么会发那样大的火!

——哼,明白了就好,这些年来,高调唱的多,实际干得少,谁抓生产就挨批,这种风气再不扭,就要亡党亡国!我告诉你吧,现在中央采取了新的措施,各门工作都要扭到以三项指示为纲的轨道上来,谁反对,是党员的开除党籍,是干部的撤职下放!

(四)

——前几年大跃进,头脑发热,狂热蛮干,结果呢?是得不偿失,劳民伤财啊!这种局面再不扭啊,就要亡党亡国啦!现在我告诉大家,中央采取了新的措施,分田到人,包产到户。

——包产到户?人民公社不就散了吗?夏县长,这跟过去单干有什么两样呢?

——两样也好,三样也好,能把生产搞上去就是好样的,单干也比饿着肚皮好嘛!

——夏县长,你是党的干部,怎么可以说出这种话啊?

——诶?这个话怎么啦?比我更大的干部也是这么说的,管它白猫黑猫,只要能抓住老鼠就是好猫。你听,人家说的比我还透彻吧?

——这话是谁说的?

——总书记邓 XX(以上台词引自电影《欢腾的小凉河》)

在文革时期,农村社队企业已经像遍地开花一样在全国各地得到广泛的发展,夏尔·贝特兰也没有放过对这一方面的考察。他提到,大部分近年来到过中国的人都会对这一现象记忆犹新:很多中小型企业迅速在各地“繁衍”,同样的工厂和技术一点不差地大量复制出来。新技术的发展不再受资本增殖条件的约束,也不再受资本积累和积聚速度的限制,好像做了乘法似的,新技术可以在中小型企业之间毫无秘密的直接传播。

在这方面值得注意的是,目前年产量几千吨的小化肥厂正在广阔的农村地区大量建成投产,这些工厂使用的小型压缩机尺寸不大,在社队企业里很容易就能生产出来。给参观者留下深刻印象的不仅是中小企业的大量增加,还有它们强大的生命力,它们能够依靠当地资源和当地群众的聪明智慧,从 5、6 个工人的规模,经过几年时间就发展成为两、三百人的工厂,这一过程甚至不需要国家投资而完全靠工人的自力更生、艰苦创业,连机器、设备都是工人自己制造出来的。

解剖这种企业的一个具体例子可以发现这一过程的两大基本特征。第一,在新型社会条件和政治条件下,工人是工厂的主人,这使得小型工厂能够有机地组织起来,并可以不断地改进生产工具;第二,社会主义协作关系存在于不同的企业之间,大型的国有企业可以给予中小型企业充分的帮助,如提供工人或技术员。

这些大国企的工人和技术员可以帮助人民公社、生产队以及家庭妇女建立集体企业。正是这两大基本特征,使得乡村工业获得新生,在区域水平上建立起“初步工业化网络”。每一个已经建立、或者正在建立工业化网络的地区,在接受最初援助之后,就基本依赖自身资源来解决工业化过程中当地消费和扩大再生产的需求,创造工业化的条件。

这个意义深远的开端意味着农村的生活发生了重大转折。区域间、人民公社、生产大队建立了千万个中小型企业,给农村提供电力、铸件、钢铁、建筑材料、各种金属材料、电线、农业生产工具、耕种机器、化肥、纺织品、农药,以及生活必需品等。几个数字可以将这一初步工业化网络的图景展现于我们面前。以上海附近的嘉定区为例,这一地区有 19 个人民公社、4 个大队,大约 45 万人口。

解放前没有任何现代化工业,仅有几个木制设备炼油厂、一个手工操作餐巾生产厂和一个石墨碾压面粉厂。而在 1956 年末,该地区已经有 140 家工厂、7500 名工人,产值达到 3100 万元;在大跃进后的 1960 年,有 341 家工厂、1.25 万工人,产值达到 4200 万元;到 1971 年,发展成为 731 家工厂、2 万名工人,年产值 1.15 亿元。换句话说,不到十五年内该地区工业产品产量几乎翻了两番。在当时的中国,这决不是个案。

初步工业化网络快速发展,打破了长期以来的城乡对立局面(城市=工业和农村=农业),城乡差别开始消亡——这是社会主义建设的基本特征。中国城乡对立的消失,是发展乡村工业的结果,也是不单纯依靠工厂规模发展城市工业的结果。……乡村工业给当地生产活动带来了重大改变。这些改变之所以成为可能,是因为农业基建投资逐渐减少,农业机械化和半机械化发展迅速,劳动力可以从

农业解放出来转向工业生产。因此我们才看到一个崭新的生产力空间分布格局。这种新式工业化格局中止了大城市的聚集效应,也消除了资本主义国家中常见的“城市病”。社会关系和生产力都发生了广泛而深入的变化,使得乡村工业化和城市分散化成为现实,给人以深刻印象。(见夏尔·贝特兰:《中国的文化大革命与工业组织》)这些社队企业在 80 年代大多成为农村乡镇企业的骨干,最后从中央到地方,通过各种政策,使这些靠劳动群众白手起家创造出来的集体企业,通过各种办法被私人吞并掉,并将原来的主人扫地出门。最近严宇鸣发表于中共党史研究杂志的论文《乡镇企业改制的社会历史学分析——以浙江省慈溪市为例》,就详细考察了这一过程,虽然在结论方面,作者仍然需要符合目前政治正确的标准,但整个考证过程所揭示的内容却完全是在向人们揭示原始积累的赤裸裸的真相。

- 相关回复 上下关系8

🙂你认同有什么用! 参将2020 字321 2020-05-17 09:44:30

🙂有事说事、有理说理,理屈词穷了想拿决议压人? 6 Ryansh 字327 2020-05-17 17:03:27

🙂2、工业组织与生产发展模式 5 Ryansh 字30239 2020-05-17 06:55:15

🙂4、农村发展道路

🙂鞍钢宪法 4 Ryansh 字33209 2020-05-17 06:56:39

🙂4、意识形态与文化革命 4 Ryansh 字18080 2020-05-17 06:04:47

🙂3、党内资产阶级 4 Ryansh 字23203 2020-05-17 05:55:39

🙂2、关于资产阶级法权 6 Ryansh 字9570 2020-05-17 05:44:31