- !!!用户新注册邮件系统遭恶意攻击,暂不能发送邮件,请隔天尝试。寻求解决方案中

- 【征集】西西河的经济学,及清流措施,需要主动参与者

- 『稷下学宫』新认证方式

- 24年网站打算和努力目标

主题:240-Rowan Williams:信仰、强力与权威 -- 万年看客

https://www.youtube.com/watch?v=WhIjZuFRLeA&list=FL3RezzS-A7eu0NV9aDxzpdA&index=14&t=815s

非常感谢大家的欢迎,也感谢主办方邀请我来分享我的见解。今天下午我想总体反思一下在我看来存在于许多宗教的权力态度当中的普遍悖论。这会让我们在非常基本的层面上思考,宗教——尤其是亚伯拉罕宗教——究竟将权力归于了怎样的神,宗教机构与宗教修辞怎样利用与滥用了权力。我希望能够为大家开拓渠道来重新思考,非暴力的人类关系应该是个什么样子。我希望下一周我们能够进一步谈谈权力的效果以及对于人类成长的影响。

正如我暗示的那样,宗教在谈论权力的时候存在某种基本悖论。绝大多数宗教传统都认为他们能在某种程度上接触到某种无限的、终极的力量,正是这种力量创造了世界,不可能存在比起创世之力——或者说让某种事物得以存在并且保持存在的力量——更加无限的力量。假如这一主张被严肃对待,那么信徒就理应充满自信。他们理应坦然看待宇宙的长期未来,理应相信自己本身的安全并不取决于他们做过什么或者取得了什么,更应当理所当然地认为他们自身对于权力或者说主宰之力的运用并不能决定性地影响他们的人生或者人生所在的环境。但是历史上宗教信仰却往往一次又一次地卷入了旨在全面控制并且造成深切焦虑的项目。似乎宗教的基本特征就是培养了一代代无法忍受无权力状态的人类。这些人一心只想着巩固加强他们掌握的权力或者控制,因为一旦失去了权力,从宇宙到他们本身都会消失。宗教参与控制的动机在于捍卫神的意志与目的,在于压制一切在他们看来针对神的反叛。因此宗教并不意外地被视为文化领域的压迫力量。如果询问人们,他们首先想到的宗教实践与修辞是什么,令人悲哀的是许多人的答案都会是宗教对于控制的痴迷,以及对于失去控制的深刻焦虑。这就是悖论所在。我今天下午想要分析一下这其中的道理,尽可能展示这些矛盾源自何处,以及我们能否超越这些矛盾。我首先要指出一点:关于无限权力的逻辑要比看上去更加复杂,当这种逻辑被应用在更加自觉的宗教讨论当中的时候更是格外复杂。这种逻辑的许多批评者与辩护者都没能意识到它的真正复杂程度。

无限神力的概念与一系列关于神的其他概念一同发展起来,例如神不会改变,不会受苦,神并非时间之内的存在。无限权力也属于这一类对神的否定性描述。此类描述不承认作用于你我的限制同样也作用于神。这些说辞共同组成了一场从古至今的宣传运动,旨在阐明神并不是与宇宙内部其他动因等量齐观的动因。这场宣传运动之所以主张无限神力的概念,正是为了阐明这一点。宇宙内部动因的特征就是会遭遇各种限制,不能为所欲为。他们的典型做法则是通过探究、摸索与管理自身行为能力的限制来获得自己想要的东西。在经典宗教传统当中,不管我们对于神的行为有何说法,这种关于限制的语言并不能应用在神的头上。神并不需要与任何其他动因协商就能实现自己的目标,并不会通过试错来发现自己能做什么,神不会对于自身能力不足而感到焦虑,神不会像我们一样在实现目的时经受挫折。最重要的是,神的意志天然具有创造性,换句话说神一旦意愿就会成真。借用经典的中世纪语言,神的存在、意志与作为皆为一体,不能拆分开来各自理解。按照经院主义哲学的术语,神性是单一的。

问题在于我们往往会透过我们的自我意识的过滤来看待这种观念。我们难免会设想,假如我们自己的行为遇不到障碍会怎样?如果我们能够为所欲为会怎样?所以说神性肯定是我们为所欲为能力的巨型加强版,但是我们却没有注意到,我们能够为所欲为的前提是其他人全都不能为所欲为。因此我们对于权力的理解充斥着极其深切、极其令人痛苦的竞争性与敌对性。而讨论神的语言则要求我们意识到,神力与敌对无关。自从人们开始系统性地思考神性以来——至少可以追溯到柏拉图时代——就有人宣称神性与嫉妒无涉。换句话说,如果认为神居然有必要与任何其他动因竞争,将会是一个彻头彻尾的逻辑错误。但这却是我们很乐意犯的错误。

宗教敬拜意味着将热爱或者敬慕指向神的生命、力量或者行为的态度,而神的生命、力量与行为均为一体,不可分割。宗教敬拜意味着凝视这种完满的存在,这种存在是其所行、行其所求,求其所是,三者相互锁定。究其本质而言,这种存在所掌握的权力我们不仅无法拥有,甚至无法梦想拥有,因为我们并非这样的存在,甚至无法梦想自己是这样的存在。或许正因如此,当我们在这样的背景下思考神性的时候往往倾向于向其投射极其膨胀的自我认知:假如我们满足愿望的道路上没有障碍会怎么样?假如我们没有竞争者会怎么样?假如我们总能成为第一的话会怎么样?恶劣或者腐败的宗教特别倾向于这么做:似乎只要将神力本质的神秘莫测等比例缩减,我们就可以将神力转化成可以在想象当中拥有的力量。我们的注视偏离了神的意志、行为与存在的统一,或者说我们不再思考这一点。由此我们将神的要素分解成了一口一块的小包装,于是神看上去也就变成了放大版的我们自己。我们将神力转换成了我们可以想象自己也拥有的权力。这样一来,神就成为了一个极其幸运、总能为所欲为的家伙。而我们也可以更加轻易地说服自己相信,假如我们能让神整天开开心心,大多数时候祂也会让我们为所欲为。

但是由于在这幅图景当中我们需要不停地逗神开心,我们难免总会焦虑我们在这方面的努力是否足够。神——未经缩减转化的神——不仅无限强大,同时还必须始终被我们小心翼翼地哄着。这两点对于祈祷乃至生活来说是一对非常让人不舒服的组合。与这样的伙伴一起生活更是充满毒性。这种扭曲的参照系导致的最终结果之一就是对于神的信仰的奇特逆转:我们开始认为神需要我们的保护,神的利益只有在我们手里才能得到保全,我们有责任去行使我们归于神的这种不受批评且无需资质的权力。因为神秘难解的是,我们不能信任全能的神来亲自行使权力,而且我们还必须保护神免于被祂自己的无所顾忌之举带来的后果所伤害。

这种亚伯拉罕信仰的哲学理论——以及其他多种宗教的哲学理论——的核心定论之一认为,神不仅是永恒自由,还是永恒福祉。任何力量都不能改变神的存在状态。或者说得再直白一点:神最不需要的就是有人哄祂开心。神是其所是,是其所为,愿其所是,爱其所愿。神,如此想象当中的神——或者并非如此想象当中的神,因为我们确实无法充分想象这样的存在——并不需要我们来保护祂的安全。信仰这样的神力意味着相信这样的神不会受到我们的失败的影响;信仰这样的神力意味着更加倾向于相信一位赦免与宽宥的神,在这样的神的面前我们的失败并不意味着一切都无可挽回。我们越是清晰且坚定地相信神的自由、力量或者福祉,我们就越不会为了取悦神而感到焦虑。信徒往往感到要将自己的生活与神对齐,导致这种感受的压力或者迫切性并不应该源自担心惹恼神或者扰乱宇宙平衡,而是应当源自以下认识:神的生命是我们自身的福祉、调解、解脱或者赦免的唯一来源,是我们真正接受自我与世界的唯一路径。

接下来我打算非常粗略地总结一下亚伯拉罕信仰的哲学神学的核心,这一核心与非亚伯拉罕信仰的核心之间的相似之处远比你想象得更多。两种核心都指向一名意愿等同于行为的神,我们关于神力的一切观点都存在于这种原始认识的语境当中。进一步说,假如我们应对宗教或者世俗焦虑的方式是更加激烈地争夺人类定义的权力,那么我们显然误解了神的特质,神的力量,以及我们作为生物的本质。根据约翰福音的记述,耶稣这样回答彼拉多的质问:“我的国不属这世界。我的国若属这世界,我的臣仆必要争战。”这句回答可谓简洁优雅到了极致。假如我们这里讨论的权力——也就是耶稣的权力——要与宇宙框架当中行使的其他权力相互竞争,那么代表耶稣的竞争者确实很有理由去对抗耶稣的敌人。但是并非如此。根据基督教传统——尤其是根据圣奥古斯丁的部分文本——强力或者暴力伦理的逻辑这样主张:一项事业越是与神的意志与正义捆绑在一起,采用暴力来维护这项事业的行为就越是站不住脚。

这正是圣奥古斯丁在《上帝之城》当中提出的观点。我们越是宣称我们想要保护的事业确实是神的意志与目的,就越没有理由不惜一切代价或者不计手段地保护这项事业。假如我们认真地宣称这项事业是神的事业,那么听命于世俗权力的武力并不是适合用来保护或者促进这项事业的手段。话说得再难听一点,要想让运用武力之举站得住脚,除非不是为了实现神的意志,而是为了维持务实的稳定。圣奥古斯丁在《上帝之城》当中似乎也抱有这样的观点。他在书中讨论了一个悖论:是否存在正义的战争?圣奥古斯丁的答案要比我们想象得更加微妙:如果说确实存在正义的战争,那么必须是一场非常世俗的战争,仅仅为了打退边境入侵者而战,决不能是宗教圣战。圣奥古斯丁给出了基督教神学史上最精妙、最详细、最无法回答的反对基督教圣战的哲学论述。他在其他地方确实给自己拆过台,不过这无非是基督教神学家的惯常做法而已——今天下午恐怕我也正在这么做。关键在于,按照奥古斯丁的世界观,你进监狱是因为犯罪而不是因为罪孽,你上战场是为了保护庄稼收成而不是为了打败异端。无论我们如何看待这一股企图将武力乃至暴力正当化的基督教思想支派,这一支派确实反映了如下认识:宗教事业与关切不应当与人类武力的应用结为联盟。至少神学生涯早期的圣奥古斯丁非常明确地主张信仰不能通过强迫来实现。甚至到了晚年,当他开始主张借助政府权力来压制异端的时候,圣奥古斯丁依然清楚意识到无法强迫人们成为圣徒。日后的《古兰经》也有类似说法:“对于宗教,绝无强迫;因为正邪确已分明了。”

这种观点向我们指出了超越当下的更深刻问题:这么说的话,信徒怎样才能援引或者更充分地呈现神力呢?我们刚才看到了很容易将人引入歧途的谬论:援引神力可以作为加强人类强制力的手段之一。由此能得出一条天然推论:在人世间的特定条件下,当人力遭到弃绝的时候,神力就该发挥作用。要小心,往往当一个人向另一个人宣扬放弃权力的重要性的时候,他们的实际意思是“关键在于放弃你的权力而不是我的权力”。我这里所说的并不是弃绝人与人彼此之间的权力,而是另一种弃绝。许多宗教伦理都曾宣扬过要低头服从地位更高的人力,此类主张为这些宗教伦理投下了深刻的阴影——任何女权主义分析家都会这么告诉你。我们这里讨论的弃绝权力永远都针对自己:我或者我们充满激情地试图让神的事工在人间得到实现,为此我们需要做的就是尽量保持安静,让这一切自然发生。我们的强力与焦虑越是聒噪,任何体现神行的整体性的事物就越是难以在我们当中出现或者发挥效力。换句话说,宗教对于非暴力的推荐并非主张我们不应该彼此苛刻相待,而是主张只有在不这么做的地方神才能充分显现。如果任何行为或者政策的目的是让神力更加及时地介入事态,假如我们祈祷并且努力让神意在苦难与危机期间更加彰显、更加鲜明、更加投入,那么任何回避暴力与胁迫的策略都更高一筹。这种情况下信徒的任务就是为神力让路,尤其不要自行导引甚至施行神力。

有些在座听众或许读过罗素.霍班(Russell Hoban)的小说《解谜人》(Riddley Walker)。故事发生在核战之后的废土肯特郡。人类文明已经被掩埋了很久,残存的文化四分五裂,仅剩的道德指针主要通过流动剧团来提供,剧团的顶梁柱是两个江湖骗子,分别叫做“首项”与“威斯敏特”。书中主角雷德利.沃克在这个道德与精神层面都令人困惑茫然的世界里长大,而且将会把这个社会再一次推向杀戮科技的变化正在发生。雷德利.沃克在故事当中有过几次关于神性的顿悟,可是却没有合适的词汇来形容自己的感悟。他绞尽脑汁终于总结道:“最唯一的权力就是没有权力。这种权力一旦降临,你最好赶紧闪开。”这句话要比我的论述简练得多:信徒的任务就是让开道路,不要阻塞我们的生活、政策与语言,从而让神性的现实得以浮现。

我们对于神力的想象——尤其是在亚伯拉罕宗教传统当中的想象——有一个特定的方面或许与今天的话题有关。一开始我说过,似乎显而易见的是,神力得以施展的最高形式就是创造与维持这个世界。这显然是展现权力的非凡方式,只不过并不是一般意义上的权力展现。但是如果说神力的最醒目彰显就是世界本身的存在,如果说神是天与地的创造者,那么神力的最主要最核心特征就是能够无中生有,将死物变为活物,将虚无化作现实。神力彰显自身的方式就是树立他者。这种权力显然与旨在控制他者或者保卫自身的权力以及基于竞争、敌对、焦虑与胜利的权力概念针锋相对。我们这里讨论的神力彰显自身的方式就是成为我们眼中的现状,尽管这现状并不等同于神。因此信徒应当寻求的神力是赐予生命的权力,也是让他者的现实得以存在的权力。神创造了完整的世界,其中充满了有限的事物,遵从各自的特定行为准则。在这个世界里,神创造的现实也具有属于自己的完整性。再借用一下圣奥古斯丁的说法,如果说人类事务当中还存在站得住脚的强力,那么这种强力的唯一用途就是制约人类否定甚至奴役彼此的权力。按照圣奥古斯丁的原则,站得住脚的强力必须是保护性的,应对性的。

这里的根本观点在于,如果我们认真对待创世教条,那么神力的作用就是让他者获得生命。创世教条与创世本身不同,并非仅仅发生了一次,并非从无到有地出现。创世教条经历过许多不同版本,一路上抛弃了多种解决方案。因为一种非常诱人的思考创世方式。就是认为存在某种极其高明且机智的力量,将形态强加于无形之物。我认为,在百分之九十的时间里我们思考创世的方式都是将其类比为人类的创造活动,将某种东西变成其他东西。但是犹太人、基督徒以及穆斯林接受并且精炼的创世教条并不在于不同事物之间的转变,而是在于神与非神之间的关系。在这段关系当中,一切非神之物都完全依靠神的行为自由才得以存在。

我想说的是,注重传统的宗教视角对于权力——尤其是神力——的看法可以成为基础,人们可以在这基础上针对人类权力开展道德与精神批判,并且积极评价非暴力。与竞争、敌对以及难以摆脱的焦虑捆绑在一起的权力必然永远无法超越局势或者保证稳定,不稳定与不公平必然永远与这样的权力如影随形,在人类权力交换的过程当中必然有些人赢有些人输。而上述关于神力的哲学视角则有可能让我们远离这种零和游戏。人类的繁荣并不会威胁到神,服从神也不意味着贬低人类的尊严。根据这种哲学,我们可以宣称神的意志与命令并不是强加于人的外部力量,而是神的存在吸引我们去应和祂的自由。这种传统视角同样明显地肯定了神为世界上千差万别的他者们各自赋予的不同特点。神创造的这个世界不仅与祂有别,而且也不断地与自身有别。这个世界的特征就是多样化与百家争鸣,世界当中不同元素的互动导致了不断的改变与运动。

这种传统视角还让我们有理由进行苦修式的自我训导,针对我们自己的权力概念以及权力行为展开更加成体系、更加不留情的的批评。我们要注意对于权力的这种思考方式。我们已经有了一些材料,让我们自身的计划、行为、恐惧与焦虑来接受神力概念的检视,而神力并不是人类权力与力量的终极成功版本。根据这一概念来时刻约束自己行使权力的行为正是修行式人生的核心。在这样的人生当中,自我质问成为了习惯,祈祷的目的则是为了充分转变,好让我们能及时为神的创造之爱让开道路。

退一步说,这一概念至少能让我们更有底气地批判与拆解宗教对于控制的焦虑。你们大概都注意到了,此类焦虑在过去几年并未收敛。在宗教谱系的各个位置上,许多强大的旧日宗教形态已经卷土重来,这些形态的共同点就在于挖空心思地谋求控制,以及不管不顾地恐惧不受约束的他者。如果我们真正理解了神的权力,我们就没有理由痴迷于控制,无论我们有多少理由为此感到焦虑。我相信对于那些抱有传统宗教视角的人们来说,这是一项值得一做的项目。如果我们主张我们相信身为创世者的神,那么我们就必须坚决反对将关于控制的焦虑当成宗教品质的决定性形态。就像各位一样,我也不指望这种事马上就能发生。但是我相信这样的项目需要在座的听众来一起思考,宗教信仰在我们的当代世界究竟应当在何处存身。在这个充满了相互焦虑遇猜忌的世界,在这个往往以零和博弈为主题的世界,宗教信仰理应成为应对基本挑战的场所或者基础。

显然,我刚才的言论不会得到信徒们想当然的接受。除了抵制恐惧的日常任务之外,除了要日复一日地抵制将宗教信仰缩减成为纯粹听命于恐惧的术语之外,如果说还存在答案的话,那么答案必定源自更充分地领悟神的权力,并且培养一整套语法来讨论神在宇宙当中的独立性。这样做不是为了巩固神作为宇宙之外的异化存在的形象,也不是为了将神缩减成为宇宙内部的某种超凡存在,而是为了理解以下道理:某种存在、意志与行为三者统一的生命激发并且驱动了作为神之行为的宇宙存在本身,权力正是在此获得了意义。如果我们还想在任何有意义的层面上为这种愿景担当见证甚至成为使徒,我们需要在存在、意志与行为三者统一的生命的奥秘面前遵守极其传统的用心静默戒律。这种静默能为我们的见证提供能量,因为确实需要一定程度的自由、智识、力量与锲而不舍才能及时住口。显然,我说了这么多才勉强集结起了必需的自由与智识等等,所以我就说到这里吧。

他说的是一神教。

20年前中国基督教三自爱国运动委员会丁光训(?)提出淡化因信称义,多提因义称义,羽毛乱飞 在关天茶舍 恶狠狠 地写文 诅咒他。

中世纪经院哲学,有人这样为圣经中 上帝的不善辩解:上帝至善。上帝的逻辑 超出我们的逻辑,因此我们看到的上帝的不善,从更高的上帝的逻辑看,还是善。而人类永不能理解上帝的逻辑。

至少这个从逻辑上是自洽的。

不过用奥卡姆剃刀剃一下,就。。。。。。

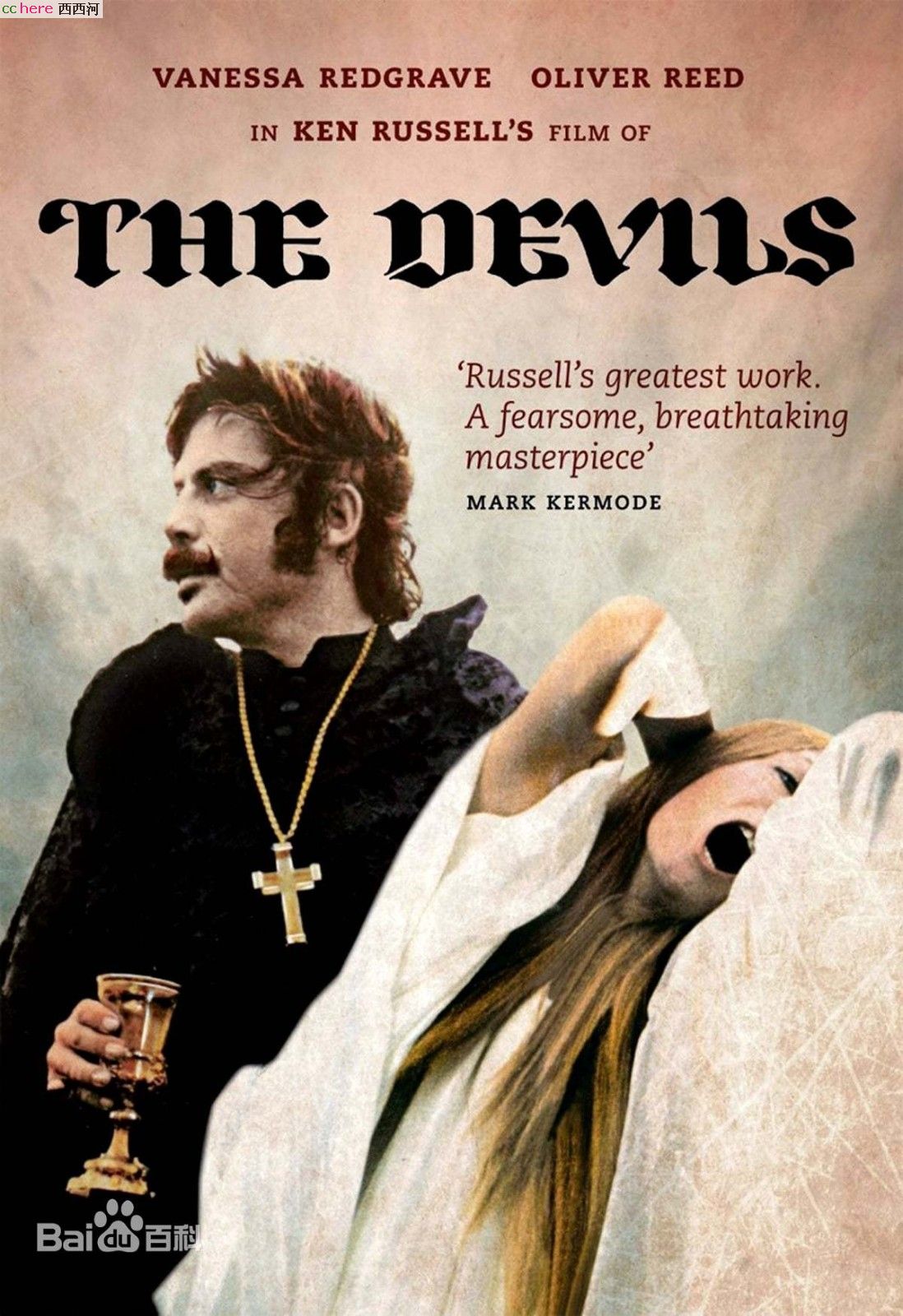

老兄真是资深观众。这样老的电影也看。这个导演和女主都是英国上世纪的精英艺术家。男主倒不知道。

如能在电影院观赏,方才能切底感受其变形而惊悚的镜头语言,我在家用85寸看,深感浪费了导演的一番心思。

老兄是专业人士啊。

让电影爱好者们围炉夜话,不亦乐乎?

不提因信称义 就是异端啊……

极端基督新教 认定:人无力抗拒救赎……而 某些人(甚至是大多数人)注定是 弃民……这特么还不如 恶人正机 合理呢