主题:春秋左传注读后-补充与修正-“岁”之行迹一 -- 桥上

《春秋经》和《左传》中从襄二十七年(BC546)到襄三十年(BC543)涉及天象以及郑国的段落,供比对:

夏,叔孙豹会晋-赵武、楚-屈建、蔡-公孙归生、卫-石恶、陈-孔奂、郑-良霄(伯有)、许人、曹人于宋。(《襄二十七年经》(p 1126)(09270002))

郑伯享赵孟于垂陇,子展、伯有、子西、子产、子大叔、二子石从。赵孟曰:“七子从君,以宠武也。请皆赋,以卒君贶,武亦以观七子之志。”子展赋《草虫》,赵孟曰:“善哉,民之主也!抑武也,不足以当之。”伯有赋《鹑之贲贲》,赵孟曰:“床笫之言不踰阈,况在野乎?非使人之所得闻也。”子西赋《黍苗》之四章,赵孟曰:“寡君在,武何能焉?”子产赋《隰桑》,赵孟曰:“武请受其卒章。”子大叔赋《野有蔓草》,赵孟曰:“吾子之惠也。”印段赋《蟋蟀》,赵孟曰:“善哉,保家之主也!吾有望矣。”公孙段赋《桑扈》,赵孟曰:“‘匪交匪敖’,福将焉往?若保是言也,欲辞福禄,得乎?”(《襄二十七年传》(p 1134)(09270501))

卒享。文子告叔向曰:“伯有将为戮矣!诗以言志,志诬其上而公怨之,以为宾荣,其能久乎?幸而后亡。”叔向曰:“然。已侈!所谓不及五稔者,夫子之谓矣。”文子曰:“其馀皆数世之主也。子展其后亡者也,在上不忘降。印氏其次也,乐而不荒。乐以安民,不淫以使之,后亡,不亦可乎?”(《襄二十七年传》(p 1135)(09270502))

二十有八年春,无冰。(《襄二十八年经》(p 1139)(09280001))

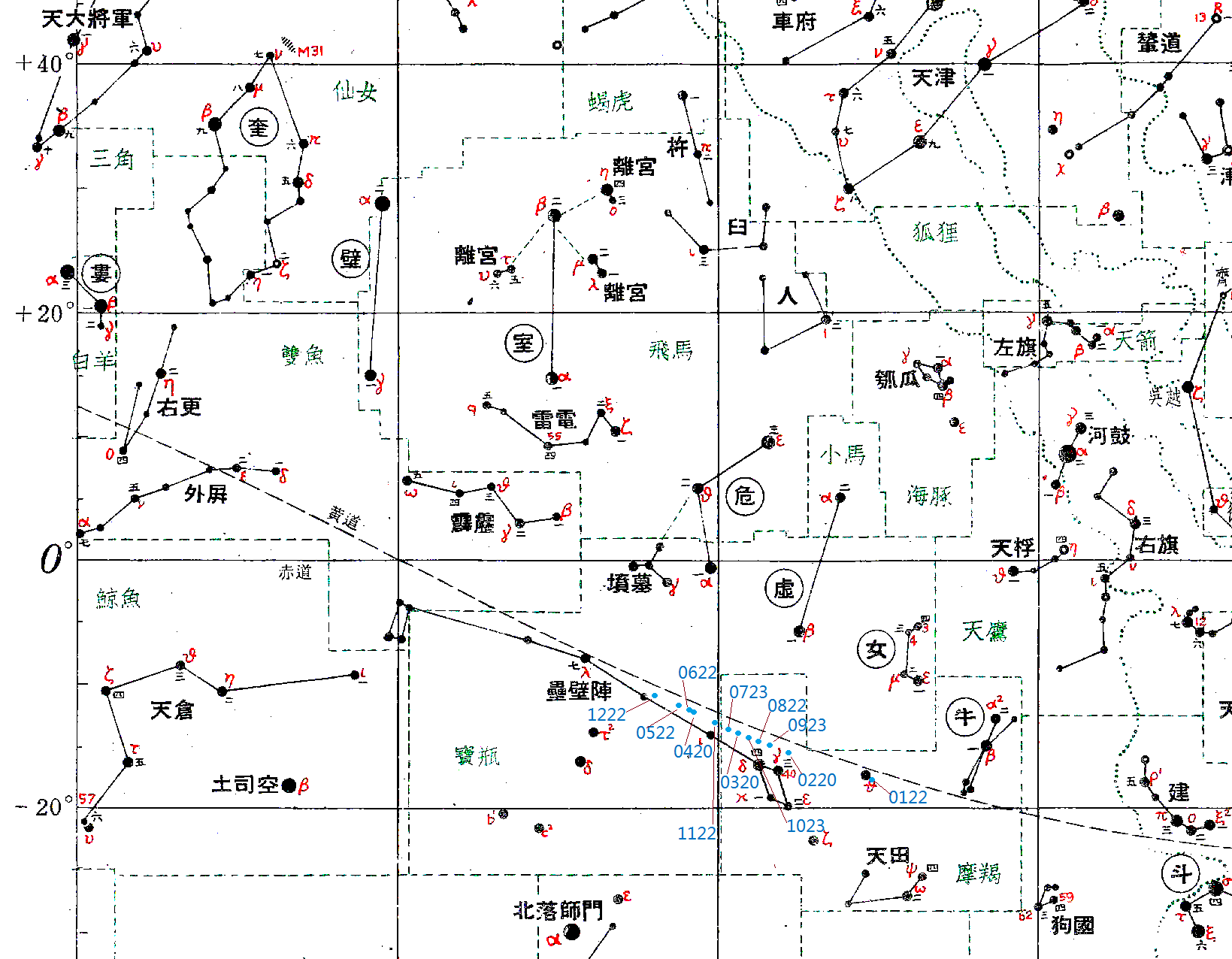

二十八年春,无冰。梓慎曰:“今兹宋、郑其饥乎?岁在星纪,而淫于玄枵,以有时菑,阴不堪阳。蛇乘龙。龙,宋、郑之星也。宋、郑必饥。玄枵,虚中也。枵,秏名也。土虚而民耗,不饥何为?”(《襄二十八年传》(p 1140)(09280101))

蔡侯之如晋也,郑伯使游吉如楚。及汉,楚人还之,曰:“宋之盟,君实亲辱。今吾子来,寡君谓吾子姑还,吾将使驲奔问诸晋而以告。”子大叔曰:“宋之盟,君命将利小国,而亦使安定其社稷,镇抚其民人,以礼承天之休,此君之宪令,而小国之望也。寡君是故使吉奉其皮币,以岁之不易,聘于下执事。今执事有命曰:‘女何与政令之有?必使而君弃而封守,跋涉山川,蒙犯霜露,以逞君心。’小国将君是望,敢不唯命是听?无乃非盟载之言,以阙君德,而执事有不利焉,小国是惧。不然,其何劳之敢惮?”(《襄二十八年传》(p 1142)(09280801))

子大叔归,复命,告子展曰:“楚子将死矣。不修其政德,而贪昧于诸侯,以逞其愿,欲久,得乎?《周易》有之,在《复》 (100000)之《颐》 (100001),曰,‘迷复,凶’,其楚子之谓乎!欲复其愿,而弃其本,复归无所,是谓迷复,能无凶乎?君其往也,送葬而归,以快楚心。楚不几十年,未能恤诸侯也,吾乃休吾民矣。”裨灶曰:“今兹周王及楚子皆将死。岁弃其次,而旅于明年之次,以害鸟、帑。周、楚恶之。”(《襄二十八年传》(p 1143)(09280802))

九月,郑-游吉如晋,告将朝于楚以从宋之盟。子产相郑伯以如楚,舍不为坛。外仆言曰:“昔先大夫相先君适四国,未尝不为坛。自是至今亦皆循之。今子草舍,无乃不可乎?”子产曰:“大适小,则为坛。小适大,苟舍而已,焉用坛?侨闻之,大适小有五美:宥其罪戾,赦其过失,救其菑患,赏其德刑,教其不及。小国不困,怀服如归。是故作坛以昭其功,宣告后人,无怠于德。小适大有五恶:说其罪戾,请其不足,行其政事,共其职贡,从其时命。不然,则重其币帛,以贺其福而吊其凶,皆小国之祸也,焉用作坛以昭其祸?所以告子孙,无昭祸焉可也。”(《襄二十八年传》(p 1144)(09280803))

为宋之盟故,公及宋公、陈侯、郑伯、许男如楚。公过郑,郑伯不在。伯有迋劳于黄崖,不敬。穆叔曰:“伯有无戾于郑,郑必有大咎。敬,民之主也,而弃之,何以承守?郑人不讨,必受其辜,济泽之阿,行潦之蘋、藻,置诸宗室,季兰尸之,敬也。敬可弃乎?”(《襄二十八年传》(p 1151)(09281201))

仲孙羯会晋-荀盈、齐-高止、宋-华定、卫-世叔仪、郑-公孙段、曹人、莒人、滕人、薛人、小邾人城杞。(《襄二十九年经》(p 1153)(09290005))

夏四月,葬楚康王。公及陈侯、郑伯、许男送葬,至于西门之外,诸侯之大夫皆至于墓。楚郏敖即位,王子围为令尹。郑行人子羽曰:“是谓不宜,必代之昌。松柏之下,其草不殖。”(《襄二十九年传》(p 1155)(09290301))

葬灵王,郑上卿有事,子展使印段往。伯有曰:“弱,不可。”子展曰:“与其莫往,弱,不犹愈乎?《诗》云:‘王事靡盬,不遑启处。’东西南北,谁敢宁处?坚事晋、楚,以蕃王室也。王事无旷,何常之有?”遂使印段如周。(《襄二十九年传》(p 1156)(09290501))

郑-子展卒,子皮即位。于是郑饥,而未及麦,民病。子皮以子展之命饩国人粟,户一钟,是以得郑国之民,故罕氏常掌国政,以为上卿。宋-司城子罕闻之,曰:“邻于善,民之望也。”宋亦饥,请于平公,出公粟以贷。使大夫皆贷。司城氏贷而不书,为大夫之无者贷。宋无饥人。叔向闻之,曰:“郑之罕,宋之乐,其后亡者也,二者其皆得国乎!民之归也。施而不德,乐氏加焉,其以宋升降乎!”(《襄二十九年传》(p 1157)(09290701))

晋平公,杞出也,故治杞。六月,知悼子合诸侯之大夫以城杞,孟孝伯会之。郑-子大叔与伯石往。子大叔见大叔文子,与之语。文子曰:“甚乎其城杞也!”子大叔曰:“若之何哉!晋国不恤周宗之阙,而夏肄是屏。其弃诸姬,亦可知也已。诸姬是弃,其谁归之?吉也闻之,弃同、即异,是谓离德。《诗》曰:‘协比其邻,昏姻孔云。’晋不邻矣,其谁云之?”(《襄二十九年传》(p 1158)(09290801))

聘于郑,见子产,如旧相识,与之缟带,子产献纻衣焉。谓子产曰:“郑之执政侈,难将至矣,政必及子。子为政,慎之以礼。不然,郑国将败。”(《襄二十九年传》(p 1166)(09291305))

郑-伯有使公孙黑如楚,辞曰:“楚、郑方恶,而使余往,是杀余也。”伯有曰:“世行也。”子皙曰:“可则往,难则已,何世之有?”伯有将强使之。子皙怒,将伐伯有氏,大夫和之。十二月己巳,郑大夫盟于伯有氏。裨谌曰: “是盟也,其与几何?《诗》曰‘君子屡盟,乱是用长’,今是长乱之道也,祸未歇也,必三年而后能纾。”然明曰:“政将焉往?”裨谌曰:“善之代不善,天命也,其焉辟子产?举不踰等,则位班也。择善而举,则世隆也。天又除之,夺伯有魄,子西即世,将焉辟之?天祸郑久矣,其必使子产息之,乃犹可以戾。不然,将亡矣。”(《襄二十九年传》(p 1168)(09291701))

子产相郑伯以如晋,叔向问郑国之政焉。对曰:“吾得见与否,在此岁也。驷、良方争,未知所成。若有所成,吾得见,乃可知也。”叔向曰:“不既和矣乎?”对曰:“伯有侈而愎,子皙好在人上,莫能相下也。虽其和也,犹相积恶也,恶至无日矣。”(《襄三十年传》(p 1170)(09300201))

夏四月己亥,郑伯及其大夫盟。君子是以知郑难之不已也。(《襄三十年传》(p 1173)(09300401))

六月,郑-子产如陈𦲷盟。归,复命。告大夫曰:“陈,亡国也,不可与也。聚禾粟,缮城郭,恃此二者,而不抚其民。其君弱植,公子侈,大子卑,大夫敖,政多门,以介于大国,能无亡乎?不过十年矣。”(《襄三十年传》(p 1174)(09300801))

郑-伯有耆酒,为窟室,而夜饮酒,击钟焉。朝至,未已。朝者曰:“公焉在?”其人曰:“吾公在壑谷。”皆自朝布路而罢。既而朝,则又将使子皙如楚,归而饮酒。庚子,子皙以驷氏之甲伐而焚之。伯有奔雍梁,醒而后知之,遂奔许。(《襄三十年传》(p 1175)(09301001))

大夫聚谋,子皮曰:“《仲虺之志》云:‘乱者取之,亡者侮之。推亡、固存,国之利也。’罕、驷、丰同生,伯有汰侈,故不免。”人谓子产就直助彊。子产曰:“岂为我徒?国之祸难,谁知所敝?或主彊直,难乃不生。姑成吾所。”辛丑,子产敛伯有氏之死者而殡之,不及谋而遂行。印段从之。子皮止之,众曰:“人不我顺,何止焉?”子皮曰:“夫子礼于死者,况生者乎?”遂自止之。壬寅,子产入。癸卯,子石入。皆受盟于子皙氏。乙巳,郑伯及其大夫盟于大宫,盟国人于师之梁之外。(《襄三十年传》(p 1175)(09301002))

伯有闻郑人之盟己也,怒;闻子皮之甲不与攻己也,喜,曰:“子皮与我矣。”癸丑,晨,自墓门之渎入,因马师颉介于襄库,以伐旧北门。驷带率国人以伐之。皆召子产。子产曰:“兄弟而及此,吾从天所与。”伯有死于羊肆,子产襚之,枕之股而哭之,敛而殡诸伯有之臣在市侧者。既而葬诸斗城。子驷氏欲攻子产。子皮怒之,曰:“礼,国之干也,杀有礼,祸莫大焉。”乃止。(《襄三十年传》(p 1176)(09301003))

于是游吉如晋还,闻难,不入,复命于介。八月甲子,奔晋。驷带追之,及酸枣。与子上盟,用两珪质于河。使公孙肸入盟大夫。己巳,复归。(《襄三十年传》(p 1177)(09301004))

书曰“郑人杀良霄”,不称大夫,言自外入也。(《襄三十年传》(p 1177)(09301005))

于子蟜之卒也,将葬,公孙挥与裨灶晨会事焉。过伯有氏,其门上生莠。子羽曰:“其莠犹在乎?”于是岁在降娄,降娄中而旦。裨灶指之,曰:“犹可以终岁,岁不及此次也已。”及其亡也,岁在娵訾之口。其明年乃及降娄。(《襄三十年传》(p 1177)(09301006))

仆展从伯有,与之皆死。羽颉出奔晋,为任大夫。(《襄三十年传》(p 1178)(09301007))

鸡泽之会,郑-乐成奔楚,遂适晋。羽颉因之,与之比而事赵文子,言伐郑之说焉。以宋之盟故,不可。子皮以公孙鉏为马师。(《襄三十年传》(p 1178)(09301008))

为宋災故,诸侯之大夫会,以谋归宋财。冬十月,叔孙豹会晋-赵武、齐-公孙蠆、宋-向戌、卫-北宫佗、郑-罕虎及小邾之大夫会于澶渊。既而无归于宋,故不书其人。(《襄三十年传》(p 1179)(09301201))

郑-子皮授子产政,辞曰:“国小而偪,族大、宠多,不可为也。”子皮曰:“虎帅以听,谁敢犯子?子善相之,国无小,小能事大,国乃宽。”(《襄三十年传》(p 1180)(09301301))

子产为政,有事伯石,赂与之邑。子大叔曰:“国皆其国也。奚独赂焉?”子产曰:“无欲实难。皆得其欲,以从其事,而要其成,非我有成,其在人乎?何爱于邑?邑将焉往?”子大叔曰:“若四国何?”子产曰:“非相违也,而相从也,四国何尤焉?《郑书》有之曰:‘安定国家,必大焉先。’姑先安大,以待其所归。”既伯石惧而归邑,卒与之。伯有既死,使大史命伯石为卿,辞。大史退,则请命焉。复命之,又辞。如是三,乃受策入拜。子产是以恶其为人也,使次己位。(《襄三十年传》(p 1180)(09301302))

子产使都鄙有章,上下有服,田有封洫,庐井有伍。大人之忠俭者,从而与之。泰侈者因而毙之。(《襄三十年传》(p 1181)(09301303))

丰卷将祭,请田焉。弗许,曰:“唯君用鲜,众给而已。”子张怒,退而征役。子产奔晋,子皮止之,而逐丰卷。丰卷奔晋。子产请其田、里,三年而复之,反其田、里及其入焉。(《襄三十年传》(p 1181)(09301304))

从政一年,舆人诵之,曰:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。孰杀子产,吾其与之。”及三年,又诵之,曰;“我有子弟,子产诲之;我有田畴,子产殖之。子产而死,谁其嗣之?”(《襄三十年传》(p 1182)(09301305))

同在襄二十八年(BC545),还有另一条《左传》提到“岁”——木星行迹,如下:

子大叔归,复命,告子展曰:“楚子将死矣。不修其政德,而贪昧于诸侯,以逞其愿,欲久,得乎?《周易》有之,在《复》 (100000)之《颐》 (100001),曰,‘迷复,凶’,其楚子之谓乎!欲复其愿,而弃其本,复归无所,是谓迷复,能无凶乎?君其往也,送葬而归,以快楚心。楚不几十年,未能恤诸侯也,吾乃休吾民矣。”裨灶曰:“今兹周王及楚子皆将死。岁弃其次,而旅于明年之次,以害鸟、帑。周、楚恶之。”(《襄二十八年传》(p 1143)(09280802))

这一条《左传》中提到的“岁(木星)弃其次,而旅于明年之次,以害鸟、帑”,杨伯峻先生有注:

杜《注》:“岁星所在,其国有福。失次于北,祸衝(冲)在南。南为朱鸟,鸟尾曰帑。鹑火、鹑尾,周、楚之分,故周王、楚子受其咎。俱论岁星过次,梓慎则曰宋、郑饥,裨灶则曰周、楚王死,《传》故备举以示卜占唯人所在。”朱鸟即朱雀,南方井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿之总称。鹑火在二十八宿中为柳、星、张三宿,鹑尾为翼宿及轸宿。

杜《注》所云“(岁星)失次于北,祸衝(冲)在南”,一种可能的解释该是,“鸟、帑”为此年木星所在星宿正对面的星宿,而与上面的星图对照,“鸟、帑”即星纪(斗、牛二宿)与玄枵(女、虚、危三宿)正对面的星宿,是鹑首(井、鬼二宿)与鹑火(柳、星、张三宿)。也就是说,并不正好是“周、楚之分”的“鹑火、鹑尾”。

由此可见,“以害鸟、帑”时木星所在星宿,不必是“鹑火、鹑尾”正对面的星宿。这就有了各种可能。

关于“周王(天王,周灵王,泄心)及楚子(楚子-昭,楚康王)”去世,见于《春秋经》(《襄二十八年经》(p 1139):“十有二月甲寅,天王崩”(09280008)及“乙未,楚子-昭卒”(09280009))。我意,当时与《左传》相关的《春秋经》是一条条附于《左传》的,而《左传》作者并没有抄录下完整的《春秋经》,因此,此两条《春秋经》的年份亦未必不可能出于错放。这里也有内证:关于后一条《春秋经》中之“乙未”,杨伯峻先生有注云:

杜《注》:“十二月无乙未,日误。”孔《疏》云:“甲寅之后四十二日始得乙未,则甲寅乙未不得同月。《经》有十一月、十二月,月不容有误,知日误也。”王韬云:“或云当在闰月,然以历法推之,此年岁终不得有闰。”

既然杨先生及几位先生如此推论,则此条《春秋经》当然也有可能不属于此年而属于襄三十年(BC543)。不过,由于牵涉周王和楚王的纪年,以及当时历日,兹事体大,我也没有太大把握,且《史记》亦云:

《周本纪》:“(灵王)二十七年(襄二十八年,BC545),灵王崩,子景王贵立。”

《楚世家》:“康王立十五年(襄二十八年,BC545),子员立,是为郏敖。”

但即使这第三条《左传》仍安排在襄二十八年(BC545),由于与星次有关的内容只是“以害鸟、帑”,没有直接提及此年的星次,且襄二十八年(BC545)实际上岁在大火(氐、房、心三宿),或者按年末冬至(1222)时状态算,则处于尾宿,可云淫于析木(尾、箕二宿)。既然如上面论及的,此年的星次不要求是“鹑火、鹑尾”正对面的星宿,只要这星次不位于南方,就能说成是“失次于北”,甚至不必“失次于北”,还可“失次于东”,则无论析木、大火都可以,在哪年也就无所谓了。

而且按我的理解,“岁弃其次,而旅于明年之次,以害鸟、帑”,是说岁(木星)走得太快,才“害”到了“鸟、帑”,也就可以理解为走得太快,离“鸟、帑”太远了。所以,襄二十八年(BC545)岁(木星)全年在大火(氐、房、心三宿),离“鸟、帑”——鹑火(柳、星、张)、鹑尾(翼、轸)不远,但到年末冬至(1222)却意外进到尾宿,正合于所谓“岁弃其次,而旅于明年之次”。

题外的话,此年的上述现象可能也是在那时古人眼前发生了一次在他们认识中本不应发生的事情,岁(木星)运行出现了一次跳步,跳过了一“次”——“岁弃其次”,到年末冬至(1222)时,直接进到本应是下一年的“次”——“旅于明年之次”,于是古代的观察者记录了此事,并且(通过某种途径得知此事的)一位《左传》作者还将此事记入了《左传》中。

第三条有关木星行迹的《左传》如下:

于子蟜之卒也,将葬,公孙挥与裨灶晨会事焉。过伯有氏,其门上生莠。子羽曰:“其莠犹在乎?”于是岁在降娄,降娄中而旦。裨灶指之,曰:“犹可以终岁,岁不及此次也已。”及其亡也,岁在娵訾之口。其明年乃及降娄。(《襄三十年传》(p 1177)(09301006))。

这里涉及两个年份:

一个年份是在前的BC554年(襄十九年),即“子蟜之卒”那年,此年“岁”(木星)一月在女宿,以后则在虚、危二宿徘徊逗留(此三宿都属于十二“次”之玄枵)。按年末冬至(1222)时状态算,木星处于危宿,是“岁在玄枵(女、虚、危三宿)”。

另一个年份是十一年后的BC543年(襄三十年),即此条《左传》所属的襄三十年,也即“及其(伯有)亡也”之年,此年木星一月至十一月在斗宿与牛宿之间徘徊逗留(二宿属于十二“次”之星纪(斗、牛二宿)),十二月时进至牛宿与女宿之间(女宿属于十二“次”之玄枵)。按年末冬至(1222)时状态算,则木星位于女宿,也是“岁在玄枵”。

“岁在玄枵”与“岁在降娄”(奎、娄二宿)差了两“次”,与“岁在娵訾”则只差一“次”。

到“其明年”,BC542年(襄三十一年),按年末冬至(1222)时状态算,与十二年前——BC554年(襄十九年)相同,木星也位于危宿,仍是“岁在玄枵”,与“岁在降娄”仍差两“次”。不过在此年(BC542年,襄三十一年)年末冬至(1222)时,木星已经很接近室宿(室宿属于十二“次”之娵訾),或即可云乃“岁在娵訾之口”,只不过上面那条《左传》(09301006)中说“岁在娵訾之口”是在襄三十年(BC543年),差了一年。

下面是BC554(襄十九年)木星行迹:

这里的事件是子蟜(公孙蠆)之死,虽然子蟜最后在《左传》中出现是BC555年(襄十八年),虽然《左传》在BC554年(襄十九年)有“于四月丁未,郑-公孙蠆卒”之文(《襄十九年传》(p 1049)(09190701)),但他儿子做了族长且在《左传》中首次出现却是在BC551年(襄二十二年),因此,其死未必不能挪到后面。

而“降娄中而旦”是每年在阳历六月下旬都会出现的天象,这事如果发生在下一年BC553年(襄二十年),则才会有“岁在降娄”且“降娄中而旦”的天象。

这里还有另一事件是伯有(良霄)出亡,《春秋经》也有“郑-良霄出奔许,自许入于郑,郑人杀良霄。”(《襄三十年经》(p 1169)(09300007)),同样在BC543年(襄三十年),属于“岁在玄枵”。但如前所述,到“其明年”,BC542年(襄三十一年),按年末冬至(1222)时状态算,木星已经很接近室宿(属于十二“次”之娵訾),或可云乃“岁在娵訾之口”。

因此,只要伯有(良霄)出亡事发生在BC542年(襄三十一年),则上述“及其亡也,岁在娵訾之口。其明年乃及降娄”在星次上就可以说得通。

而在《左传》有关郑国的内容上,BC542年(襄三十一年)冬十月才有“子产相郑伯以如晋”事,不妨碍之前秋初“郑人杀良霄”。

不过,根据前面第一条的讨论,这“郑人杀良霄”还是在BC543年(襄三十年)为妥,木星只要年末冬至时进入玄枵这一“次”(包括女、虚、危三宿,挨着娵訾那一“次”),就可以在某种意义上说是“岁在娵訾之口”。何况,据刘坦先生,“降娄”的名称乃是后起的,说不定是后来战国时“依经分传”的《左传》改编者修改了星次。

另外,在我看来,无论如何,此条《左传》前半段之(于子蟜之卒也,将葬,公孙挥与裨灶晨会事焉。过伯有氏,其门上生莠。子羽曰:“其莠犹在乎?”)应该是原有的,不像是后人能编出来的。

第四条涉及“岁”——木星行迹的《左传》为:

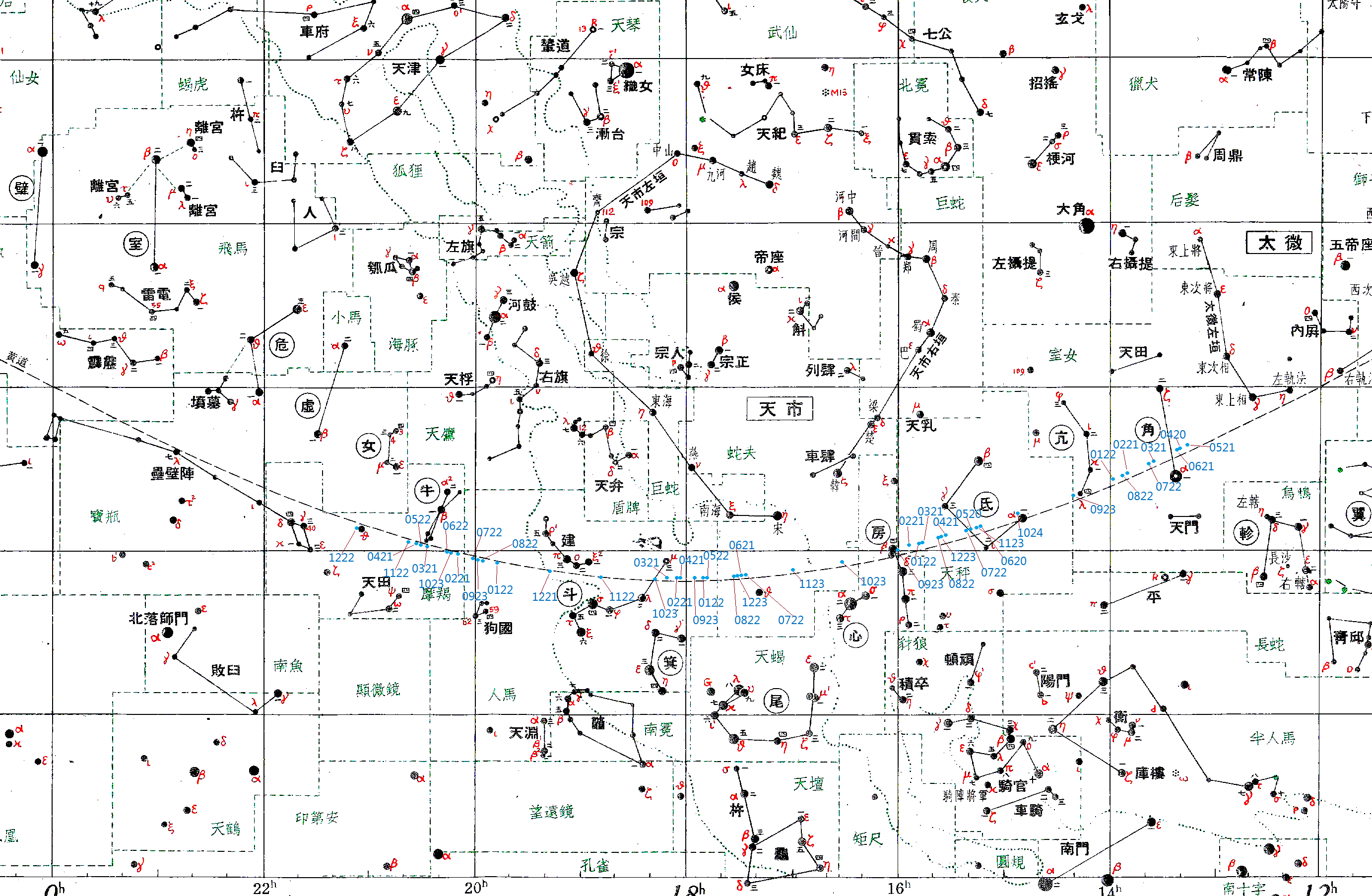

晋侯问于史赵曰:“陈其遂亡乎!”对曰:“未也。”公曰:“何故?”对曰:“陈,颛顼之族也,岁在鹑火,是以卒灭。陈将如之。今在析木之津,犹将复由。且陈氏得政于齐而后陈卒亡。(《昭八年传》(p 1305)(10080603))。

此年是BC534年(昭八年),此年木星(岁)一到十月在角、亢二宿徘徊逗留(二宿属于十二“次”之寿星),十一月、十二月进入氐宿,向房宿方向移动(二宿均属于十二“次”之大火)。按年末冬至(1223)时状态算,应该是“岁在大火”,与“今在析木之津”(《尔雅•释天》:“析木之津,箕、斗之间汉津也。”)差一“次”(箕属十二“次”之析木)或两“次”(斗属十二“次”之星纪)。也就是说,如果把此条“晋侯问于史赵”的“灭陈”事安排在BC533年(昭九年),就与天象相合了。

而“析木之津”既指“箕、斗之间汉津”,则意味着该年年末冬至(1222)时木星是跨在析木(尾、箕二宿)、星纪(斗、牛二宿)两“次”之间,也说明有些古人(不知何时)已认识到岁星运行不完全是按一年一“次”来的,某些年份岁星会跨在两“次”之间。但是,在下图中,“岁”在年末冬至(1223)时已经离银河(图中银河边界为由点组成的曲线)很近,或者“析木之津”是指银河之“析木”(箕)一侧岸上,则此条“晋侯问于史赵”的“灭陈”事甚至就安排在昭八年(BC534年)亦无不可。

我研究了昭九年(BC533年)的《左传》,其中只有一条对于仍然把“晋侯问于史赵”的“灭陈”安排在昭八年(BC534年)可能有抵触之处,这就是第五条涉及木星行迹的《左传》:

夏四月,陈災。郑-裨灶曰:“五年陈将复封,封五十二年而遂亡。”子产问其故。对曰:“陈,水属也;火,水妃也。而楚所相也。今火出而火陈,逐楚而建陈也。妃以五成,故曰五年。岁五及鹑火,而后陈卒亡,楚克有之,天之道也,故曰五十二年。”(《昭九年传》(p 1310)(10090401))。

此BC533年(昭九年),木星一到九月在房、氐二宿徘徊逗留,十月进入心宿(以上三宿为十二“次”之大火所在),十一月、十二月在尾宿(尾宿属于十二“次”之析木),或可认为是“淫于析木”。按年末冬至(1222)时状态算,应该是“岁在析木”,与杜预所云“是岁岁在星纪(斗、牛二宿)”差了一“次”。

不过在这条《左传》((p 1310)(10090401)《昭九年传》)里,虽然提到“岁五及鹑火,而后陈卒亡”,但没说到本年“岁”之所在。按现代天文学推算,则BC533年(昭九年)以后,到BC478年(哀十七年“陈卒亡”),按年末冬至(1222)时状态算,“岁在鹑火”的年份分别是BC525年(昭十七年,在张宿)、BC513年(昭二十九年,亦在张宿)、BC501年(定九年,仍在张宿)、BC490年(哀五年,在柳宿)、BC478年(哀十七年,亦在柳宿),正好是五个年份(“岁五及鹑火”),但按十二年一个周期看,则错动了一年(BC501年与BC490年间隔只有十一年),且所在的宿亦有变动,这正是因为岁差的缘故。而且那时有些古人可能已经发现木星的移动曾经在某一年出现过跳步,即某年曾走过三个“次”(一般一年只走两个“次”——从一“次”走到另外一“次”),于是十一年就跑完十二“次”。

因此,按“五年陈将复封,封五十二年而遂亡”倒推回来,从BC478年(哀十七年)“楚-公孙朝帅师灭陈”((p 1708)(12170401)《哀十七年传》),往前经过“五十二年”(五十二个年头),“陈将复封”正当在BC529年(昭十三年)。

再考虑“五年陈将复封”,从BC529年(昭十三年)往前算五个年头,则正是BC533年(昭九年)。

所以,提到“今在析木之津”的上面那条《左传》(《昭八年传》(p 1305)(10080603)),也还是以安排在昭九年(BC533年)更合理,与各方面都能合得上,也没什么关碍。也就是说,这条《左传》(10080603)是被错误安排——误植在昭八年(BC534年)的。

而由于楚再度“灭陈”被安排在BC478年(哀十七年),按年末冬至(1222)时状态算,该年正是“岁在鹑火”(属于十二“次”之鹑火的有柳、星、张三宿),因此有认为据此可看出《左传》成书与那时相距不远。

而在《史记》中,上面各事件发生的年份也是各有参差,可见到那时,古人对这些事件发生在何时也是有疑虑或有分歧的:

《陈杞世家》:

(哀公)三十四年(BC535年,昭七年),……九月,楚围陈。十一月,灭陈。使弃疾为陈公。

楚灵王灭陈五岁,楚-公子弃疾弒灵王代立,是为平王。平王初立,欲得和诸侯,乃求故陈-悼太子-师之子吴,立为陈侯,是为惠公。

(愍公)二十四年(BC478年,哀十七年),楚惠王复国,以兵北伐,杀陈愍公,遂灭陈而有之。

《楚世家》:

(灵王)八年(BC533年,昭九年),使公子弃疾将兵灭陈。

平王以诈弒两王而自立,恐国人及诸侯叛之,乃施惠百姓。复陈-蔡之地而立其后如故,归郑之侵地。

(惠王八年,)是岁(BC481年,哀十四年)也,灭陈而县之。

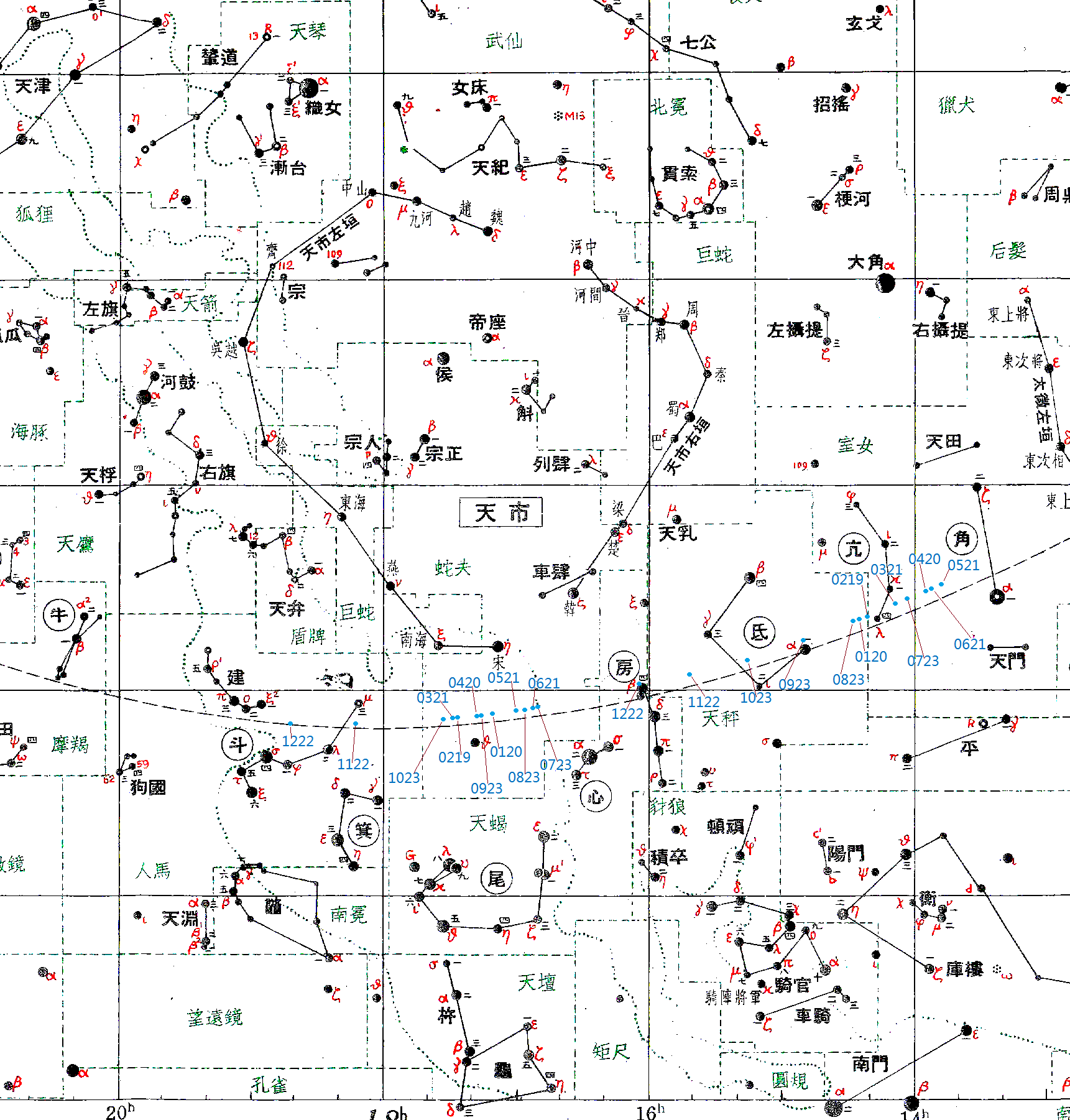

下面是BC534——BC531木星行迹,图中篮色数字代表公历月日,与之相连的蓝点代表该月日木星所在,顺行的点数字标注在下,逆行的点数字标注在上;自右至左,依次是BC534年、BC533年、BC532年、BC531年之木星行迹,图中可见逆行周期所在时段逐渐向后(左)推移;底图割自王力先生《古代汉语》一书初版所附《天文图》:

第六条与星次有关的《左传》为:

十年春王正月,有星出于婺女。郑-裨灶言于子产曰:“七月戊子,晋君将死。今兹岁在颛顼之虚,姜氏、任氏实守其地,居其维首,而有妖星焉,告邑姜也。邑姜,晋之妣也。天以七纪,戊子逢公以登,星斯于是乎出,吾是以讥之。”(《昭十年传》(p 1314)(10100101))。

此年是昭十年(BC532年),此年木星一到十月在箕、尾二宿徘徊逗留(箕、尾二宿属于十二“次”之析木),十一月、十二月在斗宿内向牛宿方向移动(斗、牛二宿属于十二“次”之星纪),或可认为是“淫于星纪”。按年末冬至(1222)时状态算,应该是“岁在星纪”,与这条《左传》所云“岁在颛顼之虚”即“岁在玄枵”(女、虚、危三宿)差了一“次”。

“有星出于婺女(女宿)”似为当时实录,在《竹书纪年》中亦有“(景王)十三年(昭十年——BC532)春,有星出婺女”,据说是超新星现象。且两相对照,可知与此条《左传》相关的本年“(秋七月)戊子,晋侯-彪卒”之事(《昭十年经》(p 1313)(10100004))当就在本年,除非三乃亖(四)之误。

所以我猜,这里是“依经分传”者改了星次,把“岁在星纪”(牛宿)改成了“岁在颛顼之虚”即“岁在玄枵”(女、虚、危三宿)。

第七条与星次有关的《左传》为:

景王问于苌弘曰:“今兹诸侯何实吉?何实凶?”对曰:“蔡凶。此蔡侯-般弑其君之岁也,岁在豕韦,弗过此矣。楚将有之,然壅也。岁及大梁,蔡复,楚凶,天之道也。”(《昭十一年传》(p 1322)(10110201))。

上面这条《左传》所述其他各事大都未必发生在某一确定年份,之所以被安排在昭十一年(BC531年),是因为与“蔡侯-般弑其君之岁”的联系(《襄三十年传》:“蔡景侯为大子般娶于楚,通焉。大子弑景侯。”(p 1173)(09300501)),即杜预《注》云:“襄三十年蔡-世子般弑其君,岁(木星)在豕韦(室宿),至今十三岁,岁复在豕韦(室宿)。”也就是说,这一条之所以被安排在昭十一年(BC531年),是因为此年与襄三十年(BC543年)相距十二年(十三个年头)。

不过,根据现代天文学推算,此年(BC531年,昭十一年)之木星(岁),一月在斗宿和牛宿之间,二到十一月在牛宿徘徊逗留(斗、牛二宿属于十二“次”之星纪),十二月进入女宿(女宿属于十二“次”之玄枵),或可认为是“淫于玄枵”。按年末冬至(1222)时状态算,应该是“岁在玄枵”,与“岁在豕韦”(《广雅》云“营室谓之豕韦”,营室即室宿,属于十二“次”之娵訾)差了一“次”。

也就是说,相应“岁在豕韦(室宿)”的实际天象分别发生在襄三十一年(BC542年)和昭十二年(BC530年),则“蔡侯-般弑其君之岁”在襄三十一年(BC542年)没问题,当年弑君当年即位改元不是没有;但在昭十二年(BC530年)说“蔡凶”却不合理,因为昭十一年(BC531年)蔡国就已灭亡了,这其中有一大串动作,似不能挪到下年。

下面就是《昭十一年传》中其他与“蔡侯-般弑其君”有联系的所谓“蔡凶”的一系列事件:三月丙申,楚子伏甲而饗蔡侯于申,醉而执之。夏四月丁巳,杀之。刑其士七十人。公子弃疾帅师围蔡。((p 1323)(10110202));郑-子皮将行。子产曰:“行不远,不能救蔡也。蔡小而不顺,楚大而不德,天将弃蔡以壅楚,盈而罚之,蔡必亡矣。且丧君而能守者鲜矣。三年,王其有咎乎!美恶周必复,王恶周矣。”((p 1325)(10110503));冬十一月,楚子灭蔡,用隐大子于岡山。((p 1327)(10110801))。

因此,只能说是古人改了“星次”,把原来的“岁在玄枵(女宿)”改成了“岁在豕韦(室宿)”:上面这些大事件很难移动,或者懂天文的古人见各种记载中年份一致,已经确定,只好按他们的理解改变“星次”了。按刘坦先生,星次名称是经过变动的,那么改起来会更加顺手,反正所有星次名称都得改动。

至于“蔡复,楚凶”,在BC529年(昭十三年),而该年年末冬至(1222)前后木星在奎宿,属于十二“次”之降娄,与大梁差一“次”。或者“岁及大梁”只是说木星(岁)靠近了“大梁”。

第八条与星次有关的《左传》为:

夏,吴伐越,始用师于越也。史墨曰:“不及四十年,越其有吴乎!越得岁而吴伐之,必受其凶。”(《昭三十二年传》(p 1516)(10320201))。

杨伯峻先生注此“越得岁而吴伐之,必受其凶”云:

岁,木星。盛百二《左传岁星超辰辨》云:“岁星自有超辰,而《春秋传》所言岁星,未尝超辰也。”史墨何以言“不及四十年”,据杜预《注》,古人以为预测一国之存亡,不能超过木星周行三遍,即三十六年,史墨稍加宽限,乃言“不及四十年”。其实哀二十二年越灭吴,自此年算起,历三十八年。《左传》预言皆后加,故“不及四十年”,并未言其根据,亦未见有根据。据《周礼•春官•保章氏》郑玄《注》分星(分野)云:“今其存可言者,十二次之分也。星纪,吴、越也;玄枵,齐也;娵訾,卫也;降娄,鲁也;大梁,赵也;实沈,晋也;鹑首,秦也;鹑火,周也;鹑尾,楚也;寿星,郑也;大火,宋也;析木,燕也。”吴、越同属星纪。吴、越两国既同属一次,则应祸福相同,何以此云“越得岁”而吴“必受其凶”?顾炎武《日知录》云:“吴、越虽同星纪,而所入星度不同,故岁独在越。”《集释》引钱岳源云:“《汉志》以后皆以斗为吴分野,牛、女为越分野。时岁星初入星纪,反是吴得岁矣。惟《越绝书》云:‘越,南斗也;吴,牛、须女也’,然后越独得岁。《淮南子》以须女为吴,与《越绝书》正同。”钱绮亦云:“星纪之次,起斗十二度初,终女七度末。斗宿凡二十六度,馀去十一度,尚馀十五度;牛八度并女七度,亦十五度。是岁前半年岁星在斗宿,后半年在牛、女二宿。《传》文云‘夏吴伐越’,则其时岁星尚在斗宿。斗为越分野,故史墨言越得岁。《越绝书》、《淮南子》与史墨之言合。”惟盛百二谓“夫史墨但云‘越得岁’,不云岁在星纪。以为在星纪者,特据分野断之耳。是年果在星纪,则哀公十七年癸亥当在鹑尾,何以仍在鹑火乎?是知越得岁者,亦谓在析木。盖析木本越分,以为燕者,乃后人易之。徐圃臣《天元历理》辨之详矣。”

此年是BC510年(昭三十二年),此年一到八月木星(岁)在亢宿徘徊逗留(亢宿属于十二“次”之寿星),九到十一月在氐宿,十二月进入房宿(氐宿和房宿属于十二“次”之大火),按年末冬至(1222)时状态算,应该是“岁在大火”。则或可与“越得岁”之各种不同解释中的一种相符。由于其时已接近《左传》现在文本中所述岁星十二“次”所在位置与实际天象符合最好的时段,这也是可以预见到的。而且这里没出现“大火”这种可能后起的名称,因此这一段更不像是后人掺入。

而在三十七年后“越灭吴”那年,即BC473年(哀二十二年),木星一到十月在尾宿徘徊逗留,十一月经过箕宿(尾宿和箕宿属于十二“次”之析木),十二月进入斗宿(斗宿属于十二“次”之星纪)。年末冬至(1222)前后,木星在斗宿,应是“岁在星纪(斗、牛)”。

下面是BC510年(昭三十二年)与BC473年(哀二十二年)木星(岁)行迹,图中篮色数字代表公历月日,与之相连的蓝点代表该月日木星所在,木星顺行的点数字标注在下,逆行的点数字标注在上;左面一组是BC473年(哀二十二年)木星行迹,右面一组是BC510年(昭三十二年)木星行迹,底图割自王力先生《古代汉语》一书初版所附《天文图》:

《左传》中还有一条模模糊糊提到岁星(木星)行迹:

晋人闻有楚师,师旷曰:“不害。吾骤歌北风,又歌南风。南风不竞,多死声。楚必无功。”董叔曰:“天道多在西北,南师不时,必无功。”叔向曰:“在其君之德也。”(《襄十八年传》(p 1043)(09180404))

杨伯峻先生注“天道多在西北,南师不时,必无功”曰:“天道为木星(岁)所行之道。此年木星在黄道带经过娵訾(室、壁),于十二支中为亥,故云天道在西北,又云南师(即楚师)出征不合天时,而必无功。”

不过据现代天文学测算,此年岁星(木星)该是在星纪(斗、牛),则于十二支中为丑,在某种古人观念中对应东北,也许“天道多在西北”本为“天道多在东北”,乃为后来懂天文的古人所误改。

下面是宋石刻《天文图》局部,图中包括了娵訾(室、壁),图片出自黄裳《星图》:

[IMG]http://nimg.ws.126.net/?url=http://dingyue.ws.126.net/2021/0417/60592d35j00qroh27004sc000hs00mpg.jpg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg[/IMG]

下面是宋石刻《天文图》另一局部,图中包括了星纪(斗、牛),且与上图有重合部分,图片出自青山书画馆《天文图》:

总之,以上九条涉及木星(岁)所在位置的《左传》,按我的看法:有两条(第一条,第四条)是被错误安排在了别的年份;有四条(第二条,第三条,第五条,第八条)是按某种理解可就在此年;有两条(第六条,第七条)可能是“依经分传”者根据他的理解改动了星次;有一条(第九条)可能是“依经分传”者根据他的理解改动了原文。

《左传》由于其教材的性质,应是累积的形成的,并非出自一人一时,最早内容之成文与最后内容之成文应相隔百年以上,其后从口头传承到成书可能又经过若干年,则难免驳杂。试看今日之教材,很多都非出自一人之手,且几十年内、乃至十几年内,也总要经过数次变动,更别说经过百年以上了。

何况,《左传》从“公”家教材到孔子自用的教材,教学目的和对象已经改变,社会更是发生了巨大的革命,虽然有老夫子的坚持和弟子的追随,但口口相传中总会有潜移默化地飘移和讹误。当然,由于是孔老先生乃至其徒子徒孙使用的教材,《左传》必然反映了孔子及其弟子的思想倾向。

不过,《左传》文本和绝大多数古籍一样,成书后难免掺入后人的东西。何况,《左传》还经过后人“依经分传”的扰动,于是哪一段分入哪一年很可能也会有错动。

但无论如何,春秋时期大半宝贵史料都是《左传》提供的,同时《左传》也是历史典籍中的鸿篇巨制,是中国文化基因中不可或缺的一环。

又及,当时的古人也未必都没认识到岁差现象,至少那些实际观察天象并记录的人,可能已经发现了木星(岁)运行中的不“正常”,并给出了各种解释,在上述若干条《左传》中,也有迹象。但当时“天文学”既高高在上又默默无闻,被极少数人垄断而这些人又只能坐在冷板凳上,因此,“天文学”的观察结果与最新认识都传播不广,会和大多数人脱节。大多数人能了解的,往往是不够完整准确的结果,这可能也包括《左传》“依经分传”的改编者。