- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

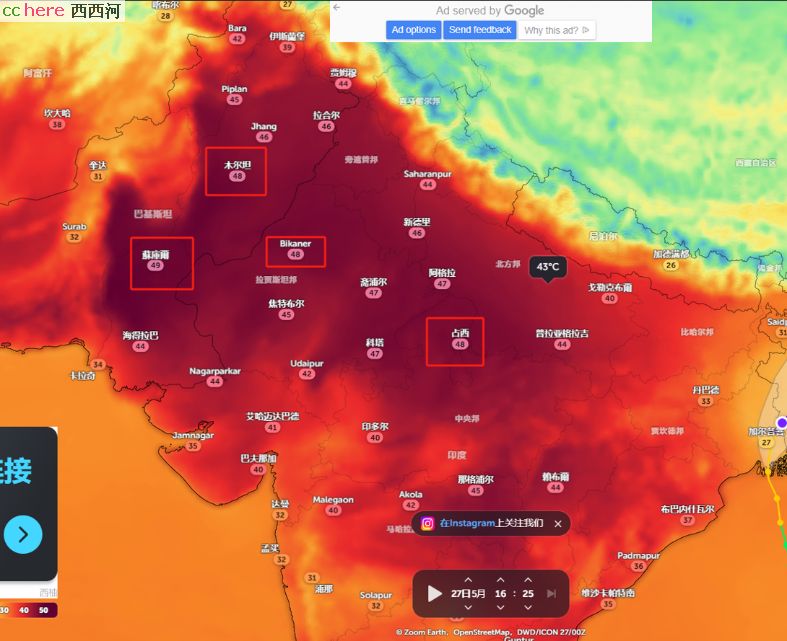

主题:高温的印度 -- 亮子

这位在印度的留学生每年夏天必定会抱怨印度的高温,夜间最低温36度的天气下,一切欲望都会被极大的压制。印度人喜欢冥想,热带的人都有一种懒塌塌的感觉,高温下人会自动转变成低耗能的模式,人终究是自然环境的体现。

人力终究有穷尽,很多时候穷富是要靠老天爷赏饭吃。45度以上的高温天气,连空调都无能为力。高温之下,人的主观能动性会被极大压制。人不愿意工作大不了就上自动化,但是高温之下连设备的磨损也会加快。外界40度以上的时候,工厂车间能达到五六十度,这种温度可能连稍微差点的空调都承受不住,间接也就提高了制造业的成本。这些成本靠区区的低工资是无法弥补的。

印度想要对付高温就必须要全民普及空调,而全民普及空调就需要强大的发电能力和发达的电网,很不幸,这两者印度都没有;更不用说全民空调本身就是在加剧高温。

除去新加坡,世界上没有一个热带地区的发达国家,而新加坡也是占了马六甲海峡收过路费的便宜,并没有发展什么制造业。

这么恐怖的温度,在地面上真不如挖个地道当穴居人了。

中国历史上的北患,是北方苦寒,环境恶劣,游猎者总有南下抢劫的冲动。苦寒如此,酷热也可以如此。

九十年代末期我在新加坡生活过几年,对当时的制造业还有蛮深的印象。

首先当然是马六甲海峡的地利让新加坡成为区域内举足轻重的航运中心,特别是石油运输和贸易的中心。但新加坡并没有满足于收过路费,而是下大力气发展了石油化工行业,当时是和休斯顿和鹿特丹并列的世界三大炼油中心之一。

那些石化企业主要集中在新加坡西南的裕廊工业园。那里有大片填海造地的人工岛,从我所在的裕廊西地区向南看,可以看见大片的烟囱和炼油塔。风向不好的时候,裕廊西的空气里都是从南边传来的化工厂的味道。

新加坡当时还是重要的海上石油钻井平台生产国,全球占比非常高。我有个小朋友就在那一行工作,收入不错,后来外派印尼期间娶了当地的华人小美女。

新加坡的石化企业产值超过GDP的三分之一,不过我在新加坡的时候政府公布经济数据时总喜欢说“我国非石油工业产值”,大概是喜欢藏富吧。

裕廊还有一片很大的厂房属于新加坡科技有限公司,刚开始看名字还以为是生产电子设备的。我太太找工作时去那里面试过,后来知道大概他们HR搞错了,请一个外籍人士去面试,因为之后了解到他们是生产武器的,比如新加坡武装力量的制式步枪是美国授权在那里生产的M16。

裕廊工业园最早的企业还有钢铁厂,我的一位房东就是钢厂的员工。那时候坐地铁从裕廊东出发北上,一路经过油池、马西岭、克兰芝、兀兰等地,地铁沿线都是大片的工厂。很多工人是从马来西亚招的,他们中很多人住在柔佛海峡马来西亚一侧,每天骑摩托车往返上下班,像蜂群一样呼啸而过。当时买房和租房时都要特别避开PIE泛岛高速公路,因为一早一晚公路上的摩托车大军实在是太吵了。

兀兰当时最大的企业是特许半导体公司(Chartered Semiconductor Manufacturing),曾经是亚洲最大的芯片代工厂,负责人是李显龙的太太何晶。岛上还另有台资的半导体代工厂,效益很好,职工经常拿到24薪甚至更高。

坡岛南部还有新加坡工业园,主要是比较新型的电子类产品生产厂家。在加上北部义顺宏茂桥一带的工业园,集中了当时全球主要高科技公司的生产基地。比如IBM,HP,摩托罗拉,苹果,AST,Compaq,DEC,日资的东芝,松下,富士通,欧洲的西门子,飞利浦,施耐德等等。

我太太曾经在一家生产硬盘控制器的美资公司工作,平时有业务联系的包括Seagate,Maxtor,Western Digital等主要硬盘厂商的生产线。Seagate当时好像新加坡最大的外企之一,从马来西亚雇了好多操作女工,每天早上用大巴从边境口岸拉姐妹们上班。后来公司转移生产基地,新加坡工厂关闭,那些拉女工上班的大巴直接把她们拉到一个体育馆,然后当场宣布裁员。😨

新加坡对建设工业园蛮有心得,所以多年以前有实力和中国合作建设苏州工业园。

现在20多年过去了,我也早已离开了新加坡,最新的情况没那么熟悉,但还是知道一些。

原来我们行业的很多企业搬到了其它亚洲国家,但新加坡的一些制造业支柱企业仍然健在。电子、精密仪器、半导体行业经过洗牌又有了新的发展,生物制药行业也起来了。

现在新加坡制造业产出还能占到GDP的20%以上。这个比例很高了。

简单说就是没纵深😂。

新加坡普遍兵役制,健康男性都要服兵役。三军上到F15下到常规潜艇俱全。我曾笑话熟悉的本地朋友:你们要这些有啥用,马来西亚过来一横推就完蛋了。

朋友都是退伍兵,逼急了就跟我说:你咋知道仗只能在新加坡打?

那么一说我就明白了,新加坡战略思想从来不是固守本土,一定要打到敌国去攻击对方的战略要点。

当然最后恐怕还是要争取外援,但至少有出境一战的准备,也是对周边一个警告:打我之前先想想本土是否能承担我们反击的后果。

画面太美不敢看

通风以后印度会更凉快

印度洋潮湿的海风可为西藏、新疆带来降水、改善气候

皆大欢喜😃

当年甲方乙方(?)里葛优公布了这个计划,大家都觉得有创意,但有评估说人力影响真没那么大,40Km宽的口子对西藏的降水增加都不会很明显

还有一个说法,说人类这么多城市建筑,真拿来去填峡谷说填不了几个。人类建的大坝、高楼对地球转动惯量的改变完全是微乎其微,可以直接无视忽略的

但是大气升温这个,现在应该科学界真是有共识,人类影响是明显的

当年叶永烈写过一篇科幻小说叫《腐蚀》,说从一艘坠落的外星飞船里发现一种物质,能把除了钛以外的固体物质化成齑粉。小说中说,如果能大规模生产这个东西把喜马拉雅山弄几个缺口就不成问题了。

后来大刘写过《圆圆的肥皂泡》,换了一种思路:使用大型“肥皂泡”从印度洋直接把水汽运到塔克拉玛干再形成降雨。

都敢琢磨喜马拉雅了?

山脉远远超出人类能力了,把一座知名的山,比如说泰山,彻底夷为平地。应该是人类目前工程的极限了。

泰山的重量大概是1410亿吨。这么大重量,肯定是争取海运,或者把石头扔海里了。 一艘大船装几十万吨, 大概数十万多船这个量级。 全球大概上万艘船,基本上这个任务全球一起做,大概几十年还是能坐下来的。

喜马拉雅山的重量是30万亿吨,地球重量的亿分之0.5。还是别想了。

空调基本一千瓦功率,对应10平方米空间,印度十四亿人,哪怕其中一半用空调,生活空间5平方米,也要同时占用3.5亿千瓦功率,等于现在印度所有装机容量在这个时间点,都为空调服务,这还是家庭,公共场所还没算。而且空调与其他家电不同,空调的购置费,只占其全寿命费用的一小部分,大头是电费。说通过空调普及率,可以看出一个社会的真正工业化程度,有一定道理。

印度的国土自然天赋,比起中国,差太远。没有一条贯穿国土的大河,让印度物流成本就上天,长江一年40多亿吨运量,抵的上十几条大容量重载铁路,光这一条江,印度还比啥比。。

新加坡也可以算是工业强国,电子化工方面做得不错。跟香港比,不单有现代化工业,并且一直不放弃工业,目前新加坡工业还是挺好的。印象中淡马锡就是工业财团。

新加的多少有点类似以色列,都是钉子。

高原开山成本太高了,不是一堵墙的事儿,青藏高原这面墙太厚。

铺上大软管,利用虹吸效应,暖湿季结合电力调峰直接把湿气直接吸进来,单论成本的话应该更可行。😄😄

这种小且坚固的战略要冲,说重要当然重要,但是有时候,说不重要也不重要。

很多这种小且坚固的战略要冲,都不是被军事意义上摧毁的,而是战略局面变化,其失去战略意义,从而被放弃的。

以色列和新加坡纵然有千般好,只有三个缺点,当然也都是最致命的缺点,一是太小了,缺乏战略腹地;二是他们所倚仗的力量离自己太远了;三是周围都不是友好的国家,而且很难和解。

我反正是长期看空这两个国家的。

空调都是卡诺循环,吸热放热如果是和空气换热的话,叫做风冷热泵,会受到气温的影响,比如高温环境下难以放热,低温湿冷环境下难以吸热。此时应该普及地源热泵,打井垂直布换热管,来取代风冷的冷凝器,因为地下100米的地方,一年四季都是20来度,地球是巨大的热容器,能实现足够的换热效率。有大江大河的,还可以在水里布管,效率远高于风冷的。不过不要告诉他们,我一直同意某位河友的论断,不要去帮助印度搞基建,得远小于失,不划算。

名义上是私人有限公司,实际上是政府财政部全资控股的,负责人也有很深的官方背景,我前文提到的何晶就长期担任CEO。

还有另一个“国有”投资公司干脆就叫新加坡政府投资公司,主要负责海外资产。

淡马锡现在的投资方向,除了新航、新电信、新科技等支柱企业外,很大比例投向金融领域。除了本国和本区域,还拿了很多中国大银行大保险公司的股份。

我在新加坡的时候,印象当中跟重制造业相关的有吉宝集团和三巴旺集团。后来三巴旺大概请了师傅改名叫胜宝旺,新名字看着挺招财的😂。

还有一个是前文提到的新加坡科技。他们摊子挺大,不光造步枪,机枪大炮也能造,还有各类弹药,装甲车,小型舰艇等等,当然也有很多机电产品。

胜宝旺和新科技后来又合并成胜科集团。

新加坡也有不错的造船工业,大型企业有裕廊造船厂。造船厂扩张的时候直接到邻近的印尼巴淡岛设厂,我有几位新加坡本地的朋友每天坐船往返巴淡岛上下班。

船厂后来的业务里修船占了很大比例。按严格定义修船不知能否算进制造业,但使用的技术设备人员都是类似的。

说到修理,新加坡作为一个重要的国际航空运输中心,飞机检修维护也有不小的摊子。我一个同学初中毕业后上了红旗厂技校,之后直接进厂造航空发动机。九十年代他也去了新加坡,在樟宜机场做飞机检修。我们在新加坡的时间有重叠,可惜当时互相都不知道,没有联系。

新加坡经济起飞时也像其它亚洲国家一样有一些劳动密集型产业。本地零售业除了当年引进的伊势丹高岛屋等日本巨头,还有OG这样的本土企业,经营一些本土制造的服装品牌。我本来以为这样的服装厂已经在新加坡消失了,没想到去年去新加坡时仍然能看到一些。