主题:胖猫谭竹,胖猫之后再无胖猫 -- 亮子

具体的我就不说了,反正我也不强求你相信。

家长的心理准备并不是空穴来风,而是基于人家各自搜集的数据,以及自家小孩水平作的预估。当然心理准备取低值。

家里女儿申请牛剑成功,儿子失败的例子太多了,甚至可以说是常态。这里指儿女水平相类。乃至于,同样大赛经历,女儿铜牌申请成功,儿子金牌申请失败,也是司空见惯。

你看你举的例子,你的样本都是申请成功的,大量失败的你根本都接触不到。你似乎并没有相关行业的经验,那么你觉得 “男女申请成功率并不悬殊” 的观点是建立在怎样的根基上?譬如我对于电机没有经验,所以你对于电机方面的发言我全都接受,从不辩驳,因为我毫不了解,无从辩起。

甚至都难以提炼出一个完整的意见。要表达就思考清楚了再表达,不要东一榔头西一棒子,眉毛胡子一把抓。

所谓工业化造成生育率下降,这至多只能解释人类从前工业化时代到工业化中后期的生育率变迁状况,还很不完善。我们讨论的是相同工业化背景下的参差问题,你的解释就好比说用人都是要变老的来解释人为什么会机能退化一样,但你却完全无法解释,同样是人,为什么有的人老得快,有的人老的慢,有的人老了身体依然很棒,有的人老了就不成样子。

事实上就没有人找出一个工业化和生育率的数学关系,是线性关系,还是指数关系,还是什么?

然后,你又说:

人口总数大,人均资源少,生育率当然下降,

这又从工业化跳到人口总数大了,那这到底是工业化的原因,还是人口总数的原因?工业化和人口数量这两个因素是什么关系?并列关系,还是从属关系?如果是工业化导致人口数量大(先不论工业化为什么一会儿造成人口数量大然后造成人变少),然后又造成生育率降低,那么我是不是同样可以说儒家文化造成人口数量大,然后又造成生育率变低,怎么你用工业化可以走这个逻辑,我用儒家就不行了?

然后,我不需要找到:

工业化的国家和地区,人口密度大,还能维持高生育率的

我只需要找到同样的工业化背景,为什么不同国家和地区之间生育率有如此差异?这里面尤其要辨析一个概念,虽然非洲等一些穷国经常5,6的生育率很惊人,但考虑到他们的人均寿命其实并不吓人。反而,一个2.1的生育率国家地区,与1.8,与1.5,与1.2,与0.8甚至0.6,看起来绝对差值不大,但每一个中间都是极为巨大的差距。

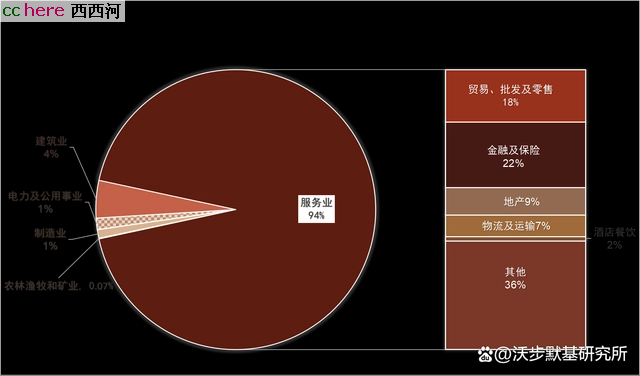

首先单看工业化和人口密度问题,以香港为例,香港是全球生育率最低的地区,但香港其实工业产业占比很低,大部分的经济贡献来源于金融业服务业。从这一点足可以判断工业化并非生育率降低的必要条件。

然后,说人口,香港地区和印度都是人口密度极高的地方,却一个生育率低,一个生育率正常(2左右),所以人口密度也解释不了生育率的分布差异问题。

其他的比如:

工业化提高生活水平和妇女权利

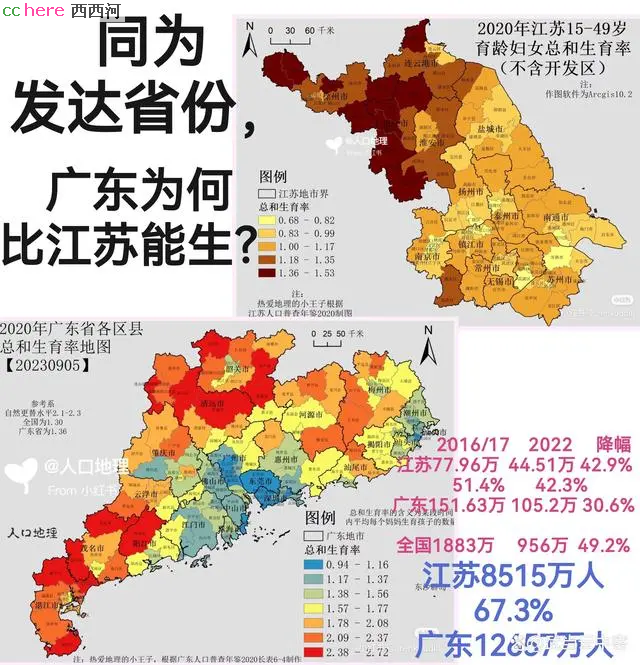

生活水平上,以中国为例,上海是全国生活水平最高的地方之一,但上海的生育率去年为0.6,全球城市中最低。而广东地区也是全国生活水平数一数二的地方,却一直是人口出生大省。

根据七普数据,全国地区华南省份平均出生率最高

:

东北和西北历来是被认为经济较差的地方,却一个最低,一个次高。

可见单纯的生活水平或经济因素也解释不了生育率差异。

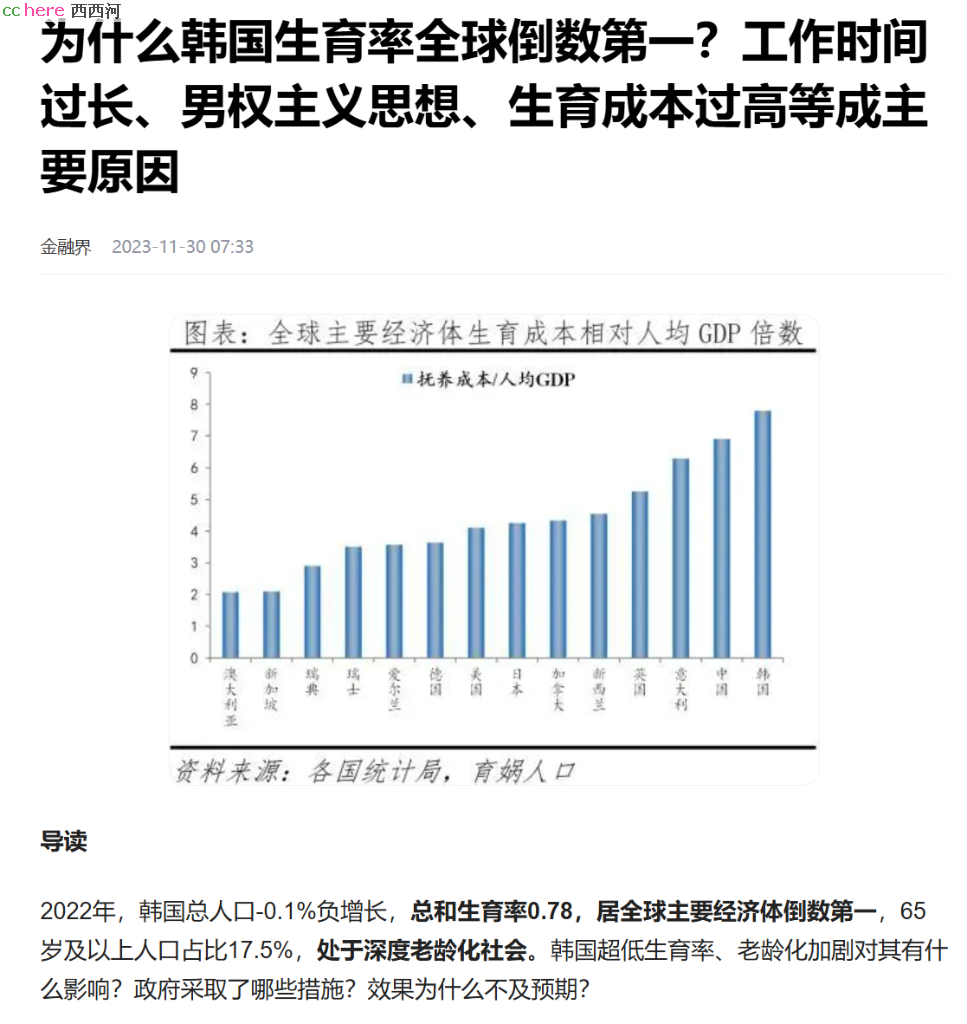

至于妇女权利,韩国的妇女权利很高么?韩国至今是东亚最坚持男尊女卑文化的地方,生育率却是全球国家倒数第一。

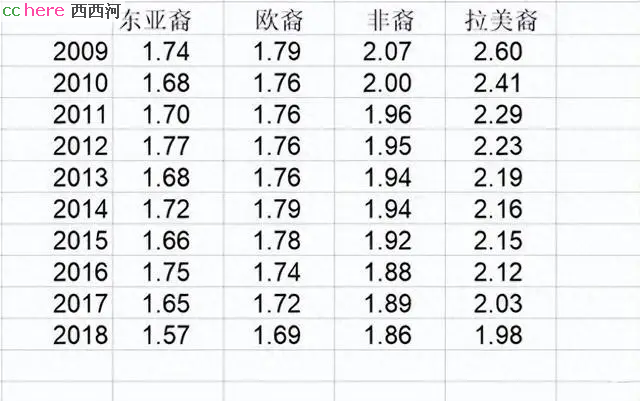

再举一个美国的例子,通常的刻板印象里,美国老黑很爱生孩子,实际上上次已经说过了,美国最能生的是拉美裔。

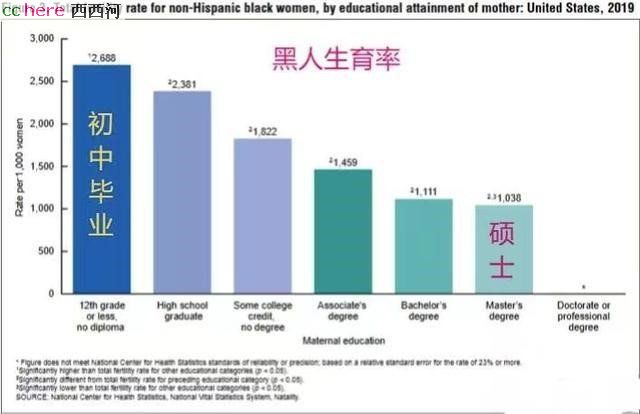

单纯从受教育水平来说,黑人女性生育率确实是受教育水平越高生育率越低。

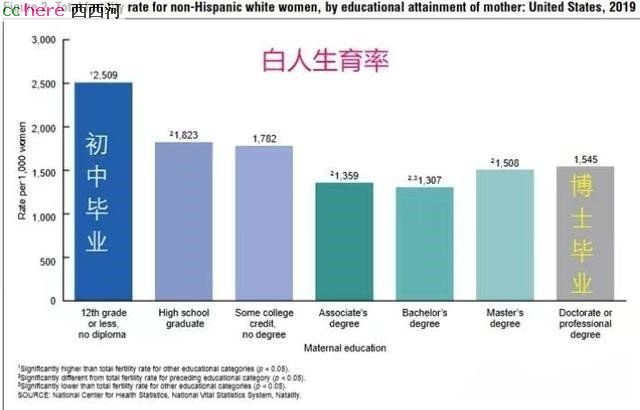

然而从白人女性来说,这个规律却恰好相反:

本科学历之后的生育率反而变高,与我们通常认为的学历越高越不爱生孩子相反。

在上世纪60年代的美国也是男主外女主内,男人在外面挣钱养家,女人在家庭包办家务生儿育女。所以一旦女人选择外出工作就很难兼顾家庭,因为当时社会习惯上男人不会帮她分担家务养育孩子。受过高等教育的女性自然比低学历的女性更容易找到好工作,所以她们为了不失去好工作只能少生孩子甚至不婚不育。

而现在欧美社会公司为职业女性提供了更人性化的育儿条件和福利,而在欧美国家的网友们表示周末公园里带娃的男人比女人还多。这些变化让受过高等教育的职业女性能更安心的生养孩子。没有在帮扶职业女性分担生养孩子压力的韩国生育率低至0.78,把女性赶出职场的日本将近一半成年男人养不起家结不了婚。日本家庭生育孩子的数量超过2.4个,生育率主要被大量不婚不育的男女拉下来的。

受过高等教育的黑人女生育率低就是因为黑人男没有帮助女性一起养育孩子的习惯,导致她们只能在工作和结婚生子之间两者选一。

可见生育率的问题非常复杂,根本不是单一因素可以解释的。

如果非要给出一个规律或公式,那么大概是这样:

一个国家/地区的生育现状=[经济OR社会资源分配*文化规训]/[(生育成本+养育成本)*(生活目标-生活现实)]

与所谓刻板印象不同,单纯的经济社会资源或者人均资源都不能解释生育现实,因为关键在于分配。我们知道生育养育是消耗资源但产出周期很长的,所以相关的家庭和社会文化必须对资源做出合理分配和规训,这样才能有效的提高生育意愿。

而中国,或者说东亚内卷,用掏空今天的方式去哺育明天,事实上是掏空大多数劳动人口的当下和未来去供养统治阶级\既得利益的当下和未来,这是典型的分配制度失衡。

而儒家原有的文化规训对于生育的刺激作用,前提在于有一个对未来的更好的预期。与西方文化淡化阶级差异,主张固守原有的阶级利益不同,儒家的生活愿景建立在阶层跃升基础上,因此对未来的预期越高,对当下的汲取就越严重,而这造成了生育环境的进一步恶化,结果就造成了螺旋向下的恶性循环。所以这种文化内核让中国从最爱生孩子的国家迅速变成最不爱生孩子的国家,简单说那些不婚不育的青年人更多想的并不是:生孩子不好玩,我要自我享受;而是未来的孩子在对他们说:你没有能力让我活的更好,就不应该把我带到这个世上。所谓的“多子多福”的生活愿景就是这么破产的。

而改开四十年直到疫情之前,正是不断给人以这种生活预期的进阶愿景而创造了经济奇迹,而疫情之后正是这种预期不断破产的过程。

关于儒家和官本位的问题,我已经不想去普及常识了,给你两篇论文自己去看吧:

所谓的官本位意识,在本质上是对官僚体系权力的崇拜,而传统社会的经济结构、意识形态、制度安排又实现了儒家社会官本位意识的强化。官本位意识可谓是儒家权威主义的集大成者。总的来看,在家长制文化以及纲常伦理之下,儒家传统思想没有为权利观念留下理论空间,由此导致传统社会下的个人根本没有权利主体意识。所以,权利意识的缺失使权利根本不能成为一般人内心的支撑,也不会由此形成基于权利的世界观,当权利填充不起人们世界观的空白,就只能由权力去填充。由于传统社会根本没有权利概念的存在,也就没有权利与权力作对抗,那么利益的守护者只有权力,利益只有与权力相绑定才能安全,对民众而言,就是通过科举去追逐权力;对治民者而言,就是牢牢控制权力去保护自己及家族的私利。从而,无论精英还是民众都崇拜权力,形成官本位意识。

越南在国家政治体制建设上选择了模仿中国,其中最有代表性的是其借鉴中国官制逐步创立有越南特色的官制体系,十至十五世纪的越南官制经历了由十至十一世纪吴、丁、前黎三朝简单攀附中华官制,到十一至十四世纪李、陈朝本土化的调整、创造,伴随着儒家文化阶层的势力的稳步崛起,至十五世纪后黎朝时期最终确立了与中国明代类似、较为完善的中央集权制官僚政体。其官制从以重视血缘、相对凝固化、具有浓厚贵族统治色彩的爵本位体制逐渐转化为以功绩制、流动官僚制、具有近世特色的官本位体制。

另外,你的意见里最错误和有害的是这句:

而且这属于自然调节

你所有的意见都围绕着这句,即这是一个自然过程,你假设人多了生育率就会降低,而人少了生育率就会变高,如果真的这样那些历史上灭绝的物种就要有话说了,这就跟假设市场会自发均衡一样,从来没有实证。

事实上工业化带来的社会结构巨变快到社会文化和体制完全没有能力自我调节,完全可能在一个加速下滑的过程中自动在两三代之内人口下滑到无法回到十亿级甚至五亿的水平,中国最大的人口优势荡然无存,下面会是什么想必不用再说。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

也有一些医生主动选择这个操作。

而对墨西哥人拉美人,似乎不好操作吧,因为黑人已经被美国打服了。

东北工业化水平高,思想解放,所以生育率低。

广东呵呵呵,虽然有现代,但是当地思想比较落后(叶家管理的成果),多子多福依然是主导思想。条件稍高的外地人的确愿意多生育,所以,生育率的确高。

深圳或者部分珠三角地区多子比较难。宗族化比较强。

数量级的差异,按照通常的理解就是十倍以上才算。

刨掉适度的修辞夸张,至少要差四五倍吧。

那就说说哪个西方名校在中国留学申请中的男女录取比例是四五倍以上的。注意请消除学科本身原有的男女录取比例差异。比如某些理工科就是常年90%男生,那么录取的中国生源90%是男生也就是正常的。

@假日归客 河友。按我这边的情况,00后计生工作便已逐步虚化。大约到了04,05年左右,对一般群众来说,就是姜太公钓鱼,基本上是居委会村委会该做的工作都做,不该做的工作都不做。粤东北西这些劳务输出地,秋收后组织一次工作队到珠三角角查本地计生,基本上发现超生就劝回去做手术,实际操作是动口不动手,你跑他不追。但是,罚款不能少,不然没书读。但是对于群众来说,计生还是讲规矩的,不依法执行,单位会依法处分的。我这个例子,是适合只生一胎政策的,不过他们生二胎是合法的合规的,生了二胎结扎也是依法行为。

去香港产子高潮就是上述情况下产生的。首先怀孕可行了,大家都假装不知道,当然还没完全达到全程视而不见,偶尔视而不见是没问题的。第二罚得重,能去香港的基本都是非群众和非一般群众,去香港生娃普通费用也就七八九十万,还有香香的香港籍。国内生,非群众就不说了,群众的话珠三角这边很多都是20万起步,还得乘以2——夫妻俩都罚,有些地农村还加罚取消分红。

我这边二胎计生罚款是16年底才实质性取消,名义上是暂停征收。当时三胎还是征。原来卡口一是入户,二是入学。2010年五普时共产党要求先入户再说罚款,然后入学可以进私立学校。实际上从我省这边的情况来看,计生已经半死了。至于计生罚款,是一笔烂帐,灵活性很高的。

(一胎化)计生就是牺牲不敢生的维护敢生的。这话其实彼有意味的。我支持计生,我反对一胎化。很有意思的是,我两个老板的同学,独生子不多。前后也问过一些亲友,独的其实占少数。这应很有意思了,因为广东多反贼?

女性出卖自己的色相和肉体换取财富或者良好的生活条件任何时候任何社会都有,不以人的意志为转移,就连毛主席那个时代也少不了流氓破鞋。过去看过一部俄罗斯电视剧《军校往事》,讲军队大院里一个女人暗地里卖的,大院里所有人都知道却装不知道,理由很简单,他男人上前线打仗牺牲了,光凭这一点还有谁忍心指责她呢?

美国这种形态也远不如过去普及了,你看美国电影里,从七十年代后期开始,也开始讲双职工家庭的问题了,说明到这时候开始,女人做社会工作对家庭生活的影响也成为一个普遍问题了。最典型的比如是《克莱默夫妇》,双职工独生子女家庭,为了工作和家庭的平衡就搞得一地鸡毛。

现在美国,白人家庭生育率也是一路向下,甚至黑人家庭生育率都下滑到更替水平以下了。整体生育率全靠新移民撑着——因为第二代移民也会生育率暴跌。

万一孩子食髓知味沉迷其中了怎么办,也要想好。

结束时间晚,不一定更严格,流于形式说的就是广东。

也许应该和叶家治理有关。

关菜刀锄头竹杠事。

我大表姐是当年计生第一大案,县委书记在常委会上表态不信搞不掂。搞不掂就是搞不掂,公职不要多大个事。初期不少人为了生娃主动被动没了公职。

计生队后来就找些烂仔来当打手。某天最凶那个我们那一个老大妈,一对一砍成重伤,还正当防卫,当然不是在他们组队进村搞计生时。

有句话:民不畏死。

结婚红包可以大,新人象征性的留一点,再回送一个红包,加点喜糖,皆大欢喜了。

要知道这时候全国可是生一胎啊。

而这时,叶家已经开始控制广东了,丁盛或者谁谁谁已经下台了。

放松一胎,就是叶家的习惯。

同时美国,为何广东人不怕丢公职,你想过没?

根据我的观察,广东人在这个时间段的独生子女极少。

这事是相辅相成的。

主要在两点:

1.涨价这个没问题,你质量和服务涨价了吗?有什么提升是让用户真真切切感受到的? 不要收钱的时候我最积极,而到了该做好该改进的质量和服务时却想糊弄?

2.对于低收入人群有什么减免措施吗?高收入和低收入对于涨价的承受力是不同的,作为公共服务是不是要考虑得更全面些?有阶梯价格是不是可以有低收入人群付费优惠?

这里先不说有些部门收入过高福利过多这个问题。

譬如一百个男生和十个女生申请,最后录取男女各五人,成功率差十倍。

英美名校对于华裔男女,就是这么个数量级的差异,具体的成功率,是万万不敢放出来的。

我当然有我自己的数据和渠道,但是具体的不会告诉你。你爱信不信。起码抱着与人为善的态度,如果国内父母向我咨询这个事(我不是留学相关产业的),我肯定会把这个基本事实告诉人家。

其实就算我不告诉,人家父母圈子里交流,也会知道。这又不是什么秘密,也不是今年才开始,甚至都不是本世纪才开始,而是一贯如此。追溯到二百年前美国对于华工的对待,人家的思路是一脉相承的,从未改变。

跟质量有什么关系呢?巨无霸从13年的16块涨到23年的25.5,难道是因为里面加了什么特别的材料不成?