- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】乡城桑披寺之役(一) -- 王树

光绪二十九至光绪三十年(1903年-1904年)英军二度侵藏,迫使藏中与之签订《拉萨条约》,中国主权由此受损,广大藏区岌岌可危,清廷不得不“补救筹维”,一个动作就是令新任驻藏帮办大臣凤全对川边地方认真经理,希望能加强中央对此地的控制。谁知凤全行至巴塘,即遭到巴塘寺院和土司的强烈反对,一行约百人先后被全部杀害,这就是震惊一时的“巴塘事件”。

巴塘事件发生后,清廷震怒,责令川督锡良平叛。锡良(1853-1917),字清弼,蒙古镶蓝旗人,同治十三年(1874年)进士,为官清廉,勤政务实,为人正派耿直,仕途并不顺利,在山西一呆就是二十年。他的优点被朝廷发现,还是缘于八国联军(光绪二十六年,1900年)入侵。锡良时任山西按察使,率兵北上勤王,后来才得知两宫已经西逃,又急忙赶回太原护驾,招待得殷勤周到,得到了一个让太后和皇上了解自己的机会,从此官运亨通。先是由山西按察使升为山西巡抚(前巡抚就是大名鼎鼎的毓贤),后来历任河道总督、河南巡抚、热河都统,直到光绪二十九年(1903年)调任四川总督,成为封疆大吏,但他和当轴权贵那桐等人不睦。

锡良北上勤王之时,赵尔丰就是他的部属。赵家原籍山东蓬莱,因先人忠于清廷,入了旗籍,成为汉军正蓝旗人。尔丰之父,按照旗人习惯,去姓,只称文颖。文颖道光二十五年(1945年,此年赵尔丰出生)进士,咸丰四年(1854年),文颖任山东泰安知府时,在阳谷县率三百未练之兵拼死抵抗太平军,旋即被杀。

赵氏兄弟四人,伯尔震,仲尔巽,叔尔丰,季尔萃。大哥二哥都是同治十三年(1874年,和锡良是同年,我猜测赵尔丰的母亲一定了得,此时文颖已死二十年)进士,四弟是光绪十五年(1889年)进士,只有尔丰是纳资为官,初为盐大使,随发广东候补。光绪十四年(1888年,赵尔丰43岁)出任山西永济知县,由此受知于锡良,此后多跟随锡良调动。两人交情,绝非泛泛,传言有“昆弟之交(赵尔丰比锡良大八岁)”。

锡良调任川督后,赵尔丰尾之至川,不久出任永宁道(今四川叙永)。在永宁剿匪(多为袍哥)时,落下了“屠户”之名。傅嵩炑是永宁古蔺人,也是在这时被赵尔丰发现、赏识和提拔的。赵尔丰到川后,深深感受到了西南边防的危机,他的筹边志向,应该也是在这时确立的。

永宁的位置,在成都东南,位于川、滇、黔三省交界处

永宁剿匪之后,赵尔丰改任建昌道(今四川西昌),在此期间,他向朝廷提出了著名的“平康三策”:

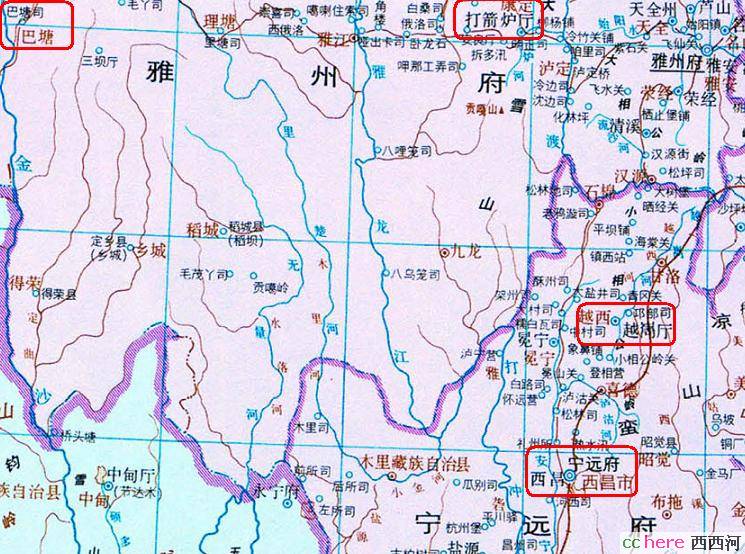

宁远、越巂的位置

锡良早就多次向朝廷密保赵尔丰,称其“廉明沈毅,才识俱优,办事认真,不辞劳怨,识量特出,精力兼人……”,建议重用。巴塘事件发生后,锡良即派四川提督马维骐前去平叛,但他深知,平叛容易善后难。善后的任务就落在了爱将赵尔丰身上。赵尔丰于光绪三十一年(1905年,赵尔丰60岁)赶赴巴塘,由此拉开了清末川边改流的序幕。

赵尔丰所建议的川边西界——丹达山,在今西藏边坝西

本帖一共被 6 帖 引用 (帖内工具实现)

写得明白:)

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

[返回] [关闭]

川边乱源,向来有二,一为瞻对(今四川新龙县),二为乡城,前者为主,后者为辅。

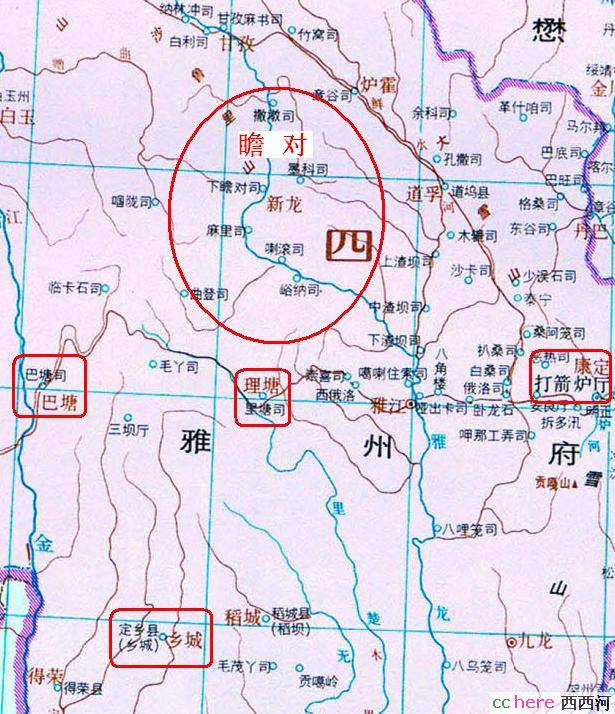

瞻对(今四川新龙)、乡城的位置

瞻对位于雅砻江上游,扼川藏南北两条通道,居众土司之间,纵横数百里,有上瞻、中瞻、下瞻三地,故又称三瞻,分五土司辖之,地险人强,易守难攻,屡为不法,旋剿旋叛,成为雍乾以来所谓的“三千里地方,一百余年边患”。道光(1821-1850)末年,中瞻对土司工布朗结(1799-1865,其父罗布七力早年因反叛朝廷被杀)崛起,先后战胜周围各土司,控制了三瞻,势力北及德格,南达理塘,造成了川边常达数十年的动乱。从咸丰九年(1859年)起,工布朗结长期围困理塘,阻断了川藏大道。

这边瞻对的事情还没来得及处理,同治元年(1862年),石达开又率领数万太平军进入了四川,四川全力防守,剩余兵力不足以平瞻对。于是川督骆秉章只得会同驻藏大臣景纹(因道路梗阻,尚未赴任)奏明川藏会剿瞻对,到同治四年(1865年)才平定。瞻对平定后,藏中狮子大开口,要求偿付军费三十万两,时川省连年打仗,财政困窘,无力偿付。故骆秉章提议,将瞻对赏给达赖,一为抵军费,二也期望瞻对在藏中的治理下,能有所改善(不解骆秉章此举)。

瞻对地界与西藏并不相邻,中间隔有波密、三岩等独立王国或土司之地,为藏中在四川的一块飞地。瞻对赏藏后,不仅边患没有消弭,反而因藏中介入,愈发成为多事之区,肇乱之源,加剧了川边地区的动荡不安。此后的几任川督(鹿传霖、岑春煊、锡良),无一不想收回瞻对,但清廷瞻前顾后,始终未允。

川边第二个乱源为乡城。乡城在理塘之西南,巴塘之东南,历属理塘土司管辖,但在清季已实同藏中在四川的另一块飞地。光绪十七年(1891年),理塘长青春科尔寺(又称理塘寺)与其属寺乡城桑披寺发生纠纷,桑披寺堪布普仲扎娃派人“潜伏西藏,交通商上[1],越界干涉,许其由瞻对番官保护,行文里台,不受管理”。由此,乡城便抗差抗粮,掳掠抢劫,任意纵横。但乱源实在瞻对。

注[1]:商上,狭义为西藏噶厦政府的财政部门,广义为西藏地方政府的代名词。

鹿传霖于光绪二十一年(1895年)就任川督后,就立刻派张继用兵瞻对,平定后本拟设流官治理,时驻藏大臣文海与四川将军恭寿和鹿不和,二人上奏参劾鹿传霖和张继,致使朝廷于光绪二十二年(1896年)下令,瞻对仍归藏管。把鹿传霖气得不轻。光绪二十二年(1896年),鹿传霖平定瞻对后,派理塘都司李朝富前去乡城桑披寺劝其纳粮当差,李朝富携子同往,结果父子二人均被桑披寺喇嘛杀掉,李朝富本人被剥皮填草,悬于寺中。鹿传霖闻讯又惊又怒,当即派游击施文明带队前往剿抚,施文明一队行至火竹乡(火竹乡位于理塘入乡城的大道上,地势险要),就被桑披寺喇嘛团团包围,寡不敌众,全军覆没,施文明也被剥皮填草,悬于寺中。

前面那个和桑披寺发生矛盾的长青春科尔寺(理塘寺),后来竟也投靠了藏中。事情发生在光绪二十八年(1902年),长青春科尔寺堪布品初朗结因和理塘土司四郎占堆争权夺利,撤去了理塘在川藏大道上的台站,并拒绝恢复。川督岑春煊下令撤销品初朗结堪布的职务,另选昂翁滚噶充任。第二年(光绪二十九年,1903年),品初朗结在瞻对藏官的支持下,聚众数千人,拥其回寺,声称“夺尽理塘土司之地,灭去土司,献于达赖”,不服清廷管理。自此,理塘土司四郎占堆又和乡城桑披寺联手,共同对付长青春科尔寺,尽管两寺都投了瞻对藏官。凤全赴任之时,边地情形大概如此。

凤全上任途经巴塘时,就深深体会到瞻对不收,川边无法治理。他一面给瞻对发去文告,一面令当时的驻藏大臣有泰“开导商上,调回番官,酌酬昔年兵费,以便接收”。其实收复瞻对之议,是不久前鹿传霖提出来的。

当初(光绪二十二年,1896年),鹿传霖任川督时,派兵收复了瞻对,本欲由此开展川边改流,但却被清廷阻止。清廷唯恐“转至激动藏番,驱以外向”,则“因一隅之内属,而全藏摇动,得不偿失”。成都将军恭寿和驻藏大臣文海素与鹿传霖不睦,此刻又妒其功,二人交章密奏,极尽诋毁之能事。刚刚亲政的十三世达赖也上折子,请求赏还瞻对。鹿传霖遂被朝廷责为“偏执己见”,“办理失当”。这个“办理失当”,包括好几件事,有瞻对改流,有德格改流,有三岩抢案,有桑披命案(李朝富父子、施文明)等,鹿传霖遭到开缺的惩罚。

尽管清廷如此示好于达赖,不惜把已经到手的瞻对又赏还,却丝毫没有扭转他的外向之心。反而,正如鹿传霖所担心的,“启土司之轻蔑,长藏番之刁风,以后边务更难措手”。

鹿传霖在戊戌变法(1898年)后又被起复,此刻已入军机,是诸位军机大臣中最了解边务的一位。因此,《拉萨条约》一签(光绪三十年七月二十八日),他就立刻(光绪三十年八月初五日)上疏请求收回瞻对,等了很久,也没有收到答复。一个多月后(九月二十三日),清廷才有一道上谕:

凤全是积极主张收回的,但有泰不同意,二人一直争持不下。锡良也是主张收回的,当时主要问题是朝廷没有下决心收回,故凤有二人一直争到光绪三十一年(1905年)三月凤全被杀。凤全死后,锡良派四川提督马维骐率兵平叛,派建昌道赵尔丰添募勇营,会同剿办并负责善后。马维骐光绪三十一年(1905年)六月十一亲率五营出关,一度中道绝粮,从二十二日战到二十六日,才克复巴塘。马维骐入巴塘后,拘押了巴塘的正副二土司。巴塘丁林寺喇嘛(杀凤全的倡议者)见势不支,渡河拆桥而去,七村沟之民(杀凤全的主力)亦散伏周围山中。赵尔丰六月十五日率军行抵理塘,此时也已赶到巴塘,二军合力在四山搜剿残兵,月余始肃清。

巴塘平定后,马维骐留下部分兵力驻守,即返回成都,留下赵尔丰善后。八月初,赵尔丰奉旨将巴塘土司罗进宝等就地正法。理塘土司四郎占堆为巴塘土司罗进宝之私生子,当初,马维骐大军路过理塘时,理塘土司四郎占堆暗令其治下百姓不许支应乌拉,想借此牵掣官军前进,马维骐当时将四郎占堆及理塘副土司管押。后四郎占堆得知官军已入巴塘,遂于七月二十九日,谋杀狱卒,越狱逃往稻坝(今四川稻城)。四郎占堆逃到稻坝后,即和乡城桑披寺堪布普仲扎娃联手,聚众叛乱,声言要攻打理塘。

桑披寺,是在康熙初年,由五世达赖派来的蒙古军官吉布康珠主持,在噶举派甲夏寺的原址上兴建的。经过二百多年的发展,已成为当地最大的一所黄教寺院。从光绪十七年(1891年)和理塘寺发生矛盾以来,投靠藏中,抗粮抗差,劫掠四方,杀害商旅,杀朝廷命官,至今已经反叛了十四年之久。桑披寺不克复,平定下来的巴理两塘就极不稳固。

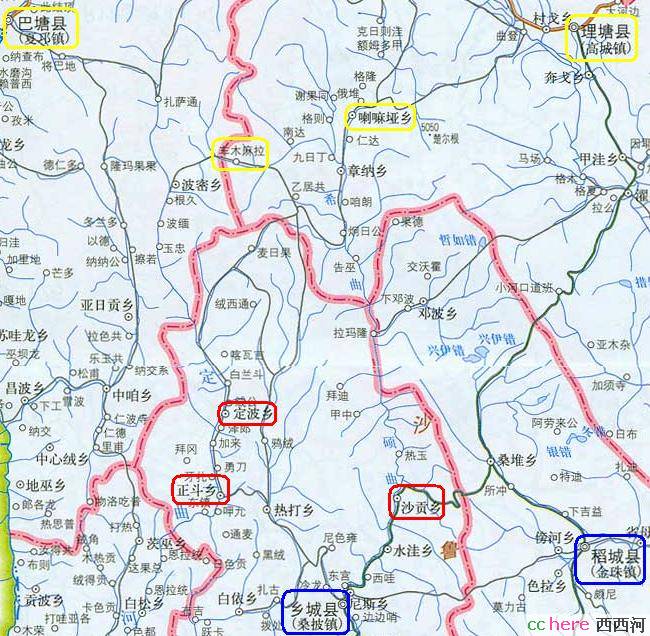

当时赵尔丰苦于兵力不够,只能一面请求锡良再派两三营兵过来驻防刚刚平定的巴理两塘,一面派人侦察桑披寺和四郎占堆的情况。十月初,据侦探回报,桑披寺有两三千喇嘛,寺的外围墙形如城郭(故名乡城),墙厚四五尺,高两三丈,碉堡珠连;其堪布普仲扎娃正集合全乡城的百姓,要求每户出一人一马,一面于火竹乡(今乡城沙贡乡一带)垒卡布防,一面派人西出正斗乡,欲援巴塘(不知巴塘已平)。四郎占堆在稻坝亦啸聚了两千余人,欲攻理塘,但四郎占堆只有土枪,没有快枪。

赵尔丰最头疼的还是兵力太少,不敷分派,本应同时进剿桑披寺普仲扎娃和稻坝四郎占堆,可如此一分兵力,能不能拿下他们就悬了,于是决定捡硬的啃,先打桑披寺,桑披寺一败,四郎占堆不难解决。只是桑披寺碉坚城固,没有巨炮,难以成功,于是赵尔丰又请求锡良速调炮队一营前来。十月,赵尔丰先让驻河口(雅江)、理塘的两营先行驻进喇嘛垭待命,等锡良调来驻防河口(雅江)和理塘的人马一到,赵尔丰即从巴塘带着两营赶赴三坝,准备和喇嘛垭的两营分道并进,以期一鼓荡平桑披。

巴塘、理塘、乡城、稻城、喇嘛垭等地的位置

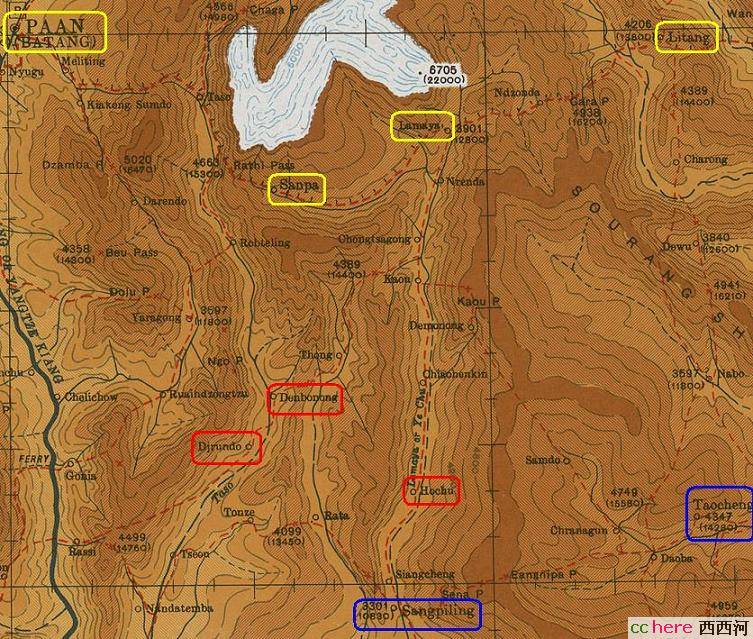

同上,地形图

如果等锡良派的炮队营过来后再出发,就已是隆冬,大雪封山,无法行军,桑披寺的问题就会拖到来年。而赵尔丰认为桑披寺的问题越早解决越好,他先令驻扎在喇嘛垭的两营由噶托越过阿拉大雪山,经罗罘哇前进,而赵尔丰自己则于光绪三十一年十一月二十七日(1905年12月23号),率两营边军从三坝拔队,经元根、定波南下,两军订于在乡城的门户火竹乡会师。

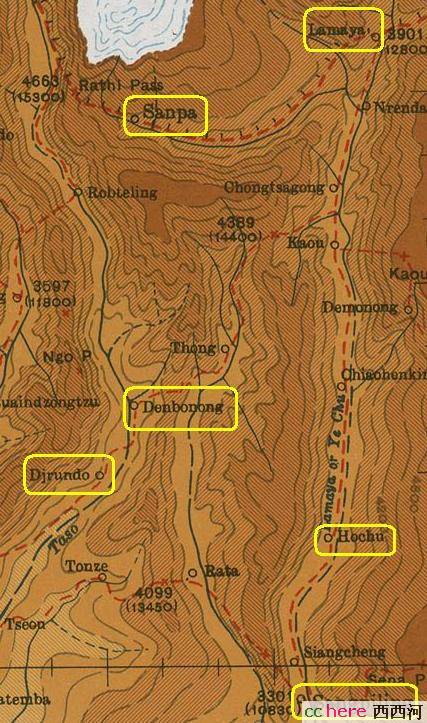

Lamaya喇嘛垭,Sanpa三坝,Denbonong定波,Djrundo正斗,Hochu火竹乡,Sangpiling桑披岭(桑披寺)

一路崇山峻岭,草枯雪深,行军艰难,辎重转输尤难,于是人人裹粮以进。沿途皆有伏匪,且战且行,军士有不慎坠崖者,有皮肤裂开者,有手指冻掉者,而能奋发直前。

腊月初二日(1905年12月27号),尔丰军至定波,听闻正斗之匪仍未退,即分兵兜剿。定波在定曲河的东岸,而正斗在定曲河的西岸,有一大桥可过,而匪人则守在桥边,边军与之激战一昼夜,才溃散而逃。分出的这路边军跟进追击,于初四日攻入火竹乡,此时喇嘛垭两营也到了火竹乡,但此地百姓皆藏入四山,招之不来,知其要来劫营,遂严密预防。到了初六日夜,普仲扎娃果然率数千人夜袭,双方激战,以至肉搏。战至次日下午四点,赵尔丰赶到,里外夹攻,死匪无算,始退去,而边军亦有伤亡。

火竹乡距离乡城五十里,中隔马鞍山,初八日,赵尔丰令许志霖、张鸿升两营乘胜攻取马鞍山。山上约有千余匪人把守,居高临下,许、张二营无法前进。赵尔丰即令顾占文、张荣魁两营分作两翼包抄,匪人不支退去,边军追击下山,连夺冷龙湾、铁门坎,逼近桑披寺。赵尔丰于初十日(1906年1月4号)进驻冷龙湾,此时先头部队许志霖营已夺取了直通乡城的阿娘居桥,匪人皆退入城内,也就是桑披寺内,因其规模宏大,外墙似城郭,故称乡城。

桑披寺坐落在半山上,依山而建,左为绝壁,惟前右二面稍平,有一泉从寺内淙淙流出,淌入山脚的沟中。匪人野战不利,退入寺中,闭门死守,且有藏中援助的快枪,攻之不易,惟有围困,待之自溃。于是赵尔丰一面出示布告,晓谕百姓投诚;一面派人催促炮营,迅速前来。

谁知赵尔丰围困了月余,周围百姓没有多少前来投诚的不说,桑披寺中的喇嘛竟也是毫无惧色,赵尔丰始知寺内粮草蓄积甚厚,喇嘛们皆死守待援。赵尔丰四路布防,垄断出入,而喇嘛竟数次冲出城外,和边军厮打。幸好在光绪三十二年正月二十二日(1906年2月15号),炮队营管带(即营长)华承禧率领全营赶到,并代锡良奖励士卒酒肉,士卒皆欢欣鼓舞,认为这下再发起进攻,定然是马到成功。

仗着巨炮,赵尔丰认为桑披寺定然是不日可下。可惜,他太小瞧了桑披寺,此处反叛已有十五年,杀人越货无数,可谓有恃无恐:该寺的碉堡皆用巨石垒成,炮弹打过去,竟然多数都被弹开。赵尔丰无奈,只得令军士用云梯肉搏攀攻,边军死伤甚多,但终也攻不进去。

倏忽之间,又过了大半个月。二月十三日(1906年3月7号)这天,运输员杜培杰来营报称,四郎占堆带着千余匪人,赶至罗罘哇,劫去军米二百多驮,并将定波,定波通正斗的大桥,火竹乡尽数占去,声音要来援桑披寺,和桑披寺内外夹攻边军。

赵尔丰大惊,边军的兵力攻乡城还算凑合,要腹背两面作战的话,就不足分配,当初也是因为这个原因才决定先攻桑披寺的,没想到在此处耗了两个多月,竟是毫无进展。现在后路被断,军粮无法运来,往下是个什么情形,简直不堪设想。

赵尔丰急电锡良,让他派在河口(雅江)驻扎的钱锡宝率兵来援,以疏通后路。谁知四郎占堆围困得紧,赵尔丰连派四路专差送电报稿出去,都没有成功,只得重赏土人,让其赶赴理塘拍发。此后有月余,赵尔丰都和锡良消息不通。

围桑披寺既久,粮弹将绝,兵心涣散。赵尔丰遂下令,每发弹几何,必缴首级如数,违者斩之。那些不瞄准乱开枪的士兵,不少因此被赵尔丰所杀。从得知粮道被断,又围了月余,到了三月二十一日(1906年4月14号),赵尔丰收到钱锡宝的来信,原来钱锡宝早已率兵来援,但行至距离桑披寺六十里的波浪公(火竹乡的北面)被阻,不能前进,钱锡宝营的粮道亦被断,四郎占堆和钱锡宝也在耗着。

从桑披寺流出的那道小溪,其源头早被边军所控制,然而几个月来,桑披寺僧众竟不缺水,赵尔丰暗暗纳罕,若是寺中有存水,千余僧众吃水,哪有那么多水?赵尔丰幕里的吴俣勘察地势,认为桑披寺背靠桑披岭,若寺中有外来水源,必然来自于后山的瀑布。于是献计尔丰,让士卒日日登山在密林中寻找水源,可是找了半月,竟一无所获。

锡良已开始责备赵尔丰老师养寇了,赵尔丰心中惶恐,军中粮食无几,官兵日日以稀粥充饥。喇嘛们知官兵缺粮,一日,忽从寺中扔出几尾鲜鱼,都是三四斤重的肥鱼,以示好整以暇。赵尔丰更加惶恐,惟有每日率众加紧寻找水源。

四月初的一天,一个士兵正在后山上找水源,忽然一脚陷进了一个土坑,把土坑踩得又陷了几寸。士兵疑惑,在此又深挖尺许,已闻淙淙有声,大喜,再挖,才看到一根细细的陶管铺在地下,清泉在其中汩汩而流。赵尔丰认为这就是寺中水源,为保险起见,派人把麦麸洒入管中,再遣人去山下沟中观看,果然见到麦麸流出,这下才确认。

众兵急忙塞住陶管,把水流引向别处,于是寺中水源断绝。从此,双方的战斗进入了白热化阶段。寺中缺水,寺外缺粮。寺中拼命突围,寺外拼命进攻。炮营管带华承禧率队在寺前的铁门坎挖地道,塞火药,若有人从此突围,即刻点火轰之。而四郎占堆知赵尔丰军缺粮,也在外围拼命骚扰,赵尔丰派许志霖和傅嵩炑出阿娘居桥拒之;又派张刚、王会同、张荣魁、顾占文率人日夜用云梯进攻南北两城;派炮队把大炮架到后山上,向寺内轰击。然而如此又打了一个月,寺中仍在负隅顽抗,而尔丰军已完全断粮。

进入闰四月,赵尔丰军中已无颗粒,幸而边地已是初春,官兵每日自觅树皮草根野菜,煮之为食,人人都饿得发蔫儿。而寺中此时也缺水得厉害,双方在进行一场意志的较量。围寺已近半年,官兵疲惫不堪,而僧众日夜往外猛扑。赵尔丰曾夜出巡哨,见有一名哨兵在打盹儿,立斩之。一夜,忽见寺门开了个小缝,有一黑影匍匐地上,当即被官兵毙之,只见他身背一个大桶,原来是要下山去取水,赵尔丰这才确信寺中存水已尽。事实上,僧众近来每日只能喝自己的尿。

赵尔丰赶紧派一队兵背着土袋乘夜逼近寺门,筑了一道横墙,以此为掩护,凡有乘夜出寺的喇嘛,全被击退。因寺内缺水,喇嘛日夜明扑暗袭,近几日来,常常是通宵达旦地打,而每战必短兵相搏,几无一刻休息之时。又一夜,有百余喇嘛,分三路突围,官军猛烈开火,击毙数十人,俘虏二人,其余退回。对俘虏搜身,搜得数封藏文书信,忙令通事译之,原来是送往泰凝、丁林(尚不知丁林寺已被焚)两寺的求援信。

赵尔丰得书大喜。数日后的一晚,尔丰乃令一哨官兵穿藏人服装,手执火炬,鸣枪呐喊,由远处奔向寺中,而围城官军作半退状。寺中喇嘛以为援兵已至,打开了寺门,众僧蜂拥而出,皆奔向山下水沟饮水,置生死于不顾。有人发现情形不对,但被大队洪流裹挟,无法返回寺中,赵尔丰即令禁止残杀,然已毙六百余人,余皆令其缴械投诚,无不啼哭感激,这天是闰四月十八日(1906年6月9号)。

官军乃入寺,只见寺中池水已干涸,而粮食盈仓,尚够数年之用。堪布普仲扎娃之前突围时为官兵所伤,已于三日前自缢。李朝富、施文明二人之皮仍悬于寺中,官军乃葬二人于冷龙沟山麓,立双忠祠祀之。

由此,百姓蜂拥来投,寺门一度为之拥塞。四郎占堆全军崩溃,本想逃走,被官军追上杀之。赵尔丰派人去稻坝、贡嘎岭一带招抚,不到几天,即全境来归。

寺破之夜,有一哨(近百人)官兵乘夜叛走,因断粮十余日,而死伤日众故。走了没多远,只听得枪声激烈,后来者告知寺已攻破,于是这哨兵又返回寺中。攻克桑披寺三日后,赵尔丰集全军训话,士兵候之良久,赵尔丰还未出来。天又微雨,士兵纷纷摘树叶遮盖头部,赵尔丰始出,呵斥之,士兵全都赶紧扔掉树叶,昂首挺胸,肃然列队。赵尔丰宣告三日前叛变官兵之罪状,一一唱名,由列中曳出共七十余人,立斩之。

此次战斗,于光绪三十一年十一月二十七日(1905年12月23号)出师,至光绪三十二年闰四月十八日(1906年6月9号)始告成功,历时近半年,从冰天雪地到大地回春,绝粮死战,终于歼灭巨寇,川边之底定,由是而始。

(全文完)

史料清晰详尽。

要是早几天下雨,喇嘛们还能苟延残喘,到了雨季,就更不怕了。不过赵尔丰的意志太坚定了,我深表敬佩!

清末还有这般用命的将士。