- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】庖丁解字之双管齐下 窥天指地:古文字中的聿形 上 -- 丁坎

庖丁解字之双管齐下 窥天指地:古文字中的聿形 上

此篇源起于 萧管开花 篇 链接出处 的写作,当时本想稍微提一下,不单有萧管开花,尚有笔管开花一说,打算用梦笔生花,笔下生花的典故来增添点趣味。后来思绪蔓延,头绪渐多,觉得有必要单作一篇,谁知一拖就拖到现在。

聿字现在不大常用,估计很多人是因为大名鼎鼎的光亭和他大名鼎鼎的女婿才知道这个字的。

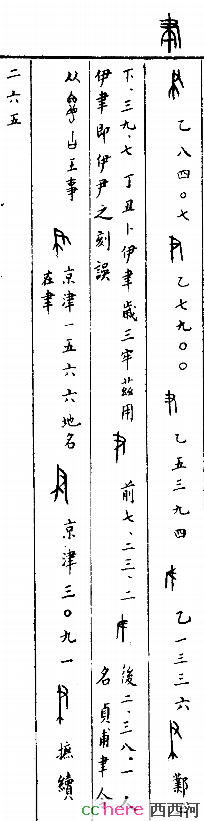

某次和一个朋友谈起汉字,他很崇拜地说,汉字凝聚了中国人几千年的智慧,比如说笔这个字,上面是竹,下面是毛,表现出了古代毛笔的特征。其实,笔的繁体作筆,其本字作聿,既没有竹,也没有毛,而是以手握管之状,如甲文所示:

说文解释道:

至于后来加上了竹字头,不过是因为作为发语词的聿字无法用具体形象来表达,所以把聿形借了过去,而表示书写工具就用聿形添一个竹字头来表达,当然,这一定是用竹管制笔之后发生的事情了。

大家都熟悉的学者钱钟书,笔名中书君,巨著名曰管缀编,也是用笔的种种别称来玩游戏。

钟书与中书同音,所以笔名叫中书君很自然,而中书君又是古人对笔的别称。此外,笔还有管城字,毛锥子的别称,所以这三个名字就打成一片了。外链出处

古人说,不动笔墨不读书,读书须用笔,著书当然更要用笔,钟书之意不出读书著书之外,与笔自然结下了不解之缘。

聿与笔的关系比较明显,大家估计也比较熟悉,就不再多讲了。

这只是双管齐下之一管,而另一管----

聿形的另一层涵义,要有意思得多,也要生僻得多,并且可以纠正易经中被无数人误解的句子。这些,就留到明天再讲吧。

我怎么看甲骨文的字形觉得“聿“象是手握“叉“而不是“管“?甲骨文时代自然是没有“毛笔“的,那他们用的是什么呢?有叉的树枝?对于这个被手握住的叉,我不知道古人的意思是上面的部位用于书写还是下面的部位(那三条腿)用于书写。如果是下面的叉用于书写,这就很奇怪了。如果是用上面的部位书写,那这个造字方式也很奇怪,似乎是在“朝上写字“。

另外,我觉得笔的繁体“筆“简化成“笔“是一个杰作。

这种简化简直是神来之笔啊。

简体字制作过程中,多是借用草书字型,或是利用古字,笔字是少有的新创的简体字,而且,相当成功。

(本来没打算写中的,九兄提问后发现,必要的工作的逃不掉,想偷懒必要付出更多劳动,惨痛教训啊。)

长期以来在古籍和传说中都存有 蒙恬造笔 的说法,大家心目中毛笔问世的时间应当定在战国末期。在甲骨文出土后,大量龟甲兽骨上的契刻痕迹更是加深了这种印象。

但实际上,这是一种错觉。

首先,我们可以注意到,商周青铜器铭文中不乏宛转流利的线条和肥厚圆润的点画,如下图所示大盂鼎铭文:

这种线条和点画很难让人相信是用刀具直接在青铜器或者其泥范上刻划出来的,这就让人猜测,或许早在商周时代就已经有了毛笔。当然,这种猜测还比较间接,有没有直接点的证据呢?

有的,如下图所示台湾史语所历史文物陈列馆所藏的一片卜辞残片:

我们可以看见,残片上业已写好而尚未契刻的几个残字,大约是贞今夕其?,按照卜辞惯例,?代表的缺字应该是雨,即贞问今晚是否下雨。这片商代晚期的卜辞残片证明了,最晚到此时,甲文是先书写后契刻的。然而,究竟当时的书写工具是什么样子,由于缺乏出土的实物,就不大清楚了。不过,长沙战国墓出土的一只毛笔,又给我们提供了一点线索:

好了,有了上面这些铺垫,现在就可以来分析笔字的字形以回答九兄的疑问。

昨天为了省事,直接引了汉典网站提供的字形,事实上并不完全。

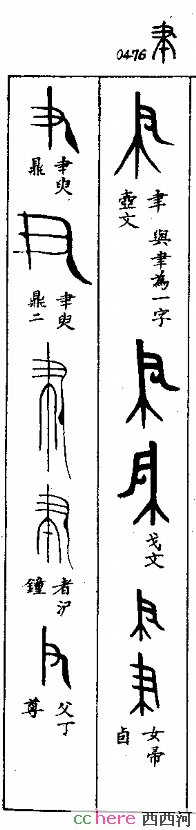

下图分别是甲骨文编和金文编中所收的聿字字形。

可见,聿字字形有两种,一种是简单的以手握管,没有别的枝节。另一种也是以手握管,所握管状物近末端有枝,形似九兄猜测的有叉的树枝,当然,有了对楚笔特征的了解,我们可以知道,那不是树枝,而是夹在笔头间的毛。这两种字形没有本质区别,只是后者更写实,而前者为了省事而没把笔端的毛画出来而已。这可能又扯出另一个问题:这样的笔是可以不用管的,把实心棍状物末端劈开,把毛夹进去就可以了。的确,单纯的竖画表达不出来是中空的管或是实心的棍,但是,由于竹在中国的普遍使用和它相对于别的材料的优越性,估计用竹管的可能性还是大过其他----与树枝比,它光滑无须进一步加工。

当然,这已经无关宏旨了,我们采用握管的说法,除了以上理由外,还因为下文要讲的是毫无疑问的空心物

管,彼管此管----双管齐下,也有点修辞上的考虑。

我的民族自豪感又膨胀了许多![]() .

.

这个读音又是怎么变化而来的?

说文说:

您把不律两字快速发声试试看,会发出什么声音?

至于为什么吴音占了上风,我不知道,历史发展过程中这种不平衡现象很普遍,也有很多得不到解释。

“聿”,今读“yu”,古读“wu”,类似于“浒”,读“hu”,其音旁“许”却已经读作了“xu”。

同音字“宇”今读亦是“yu”,而韩语里保留下来古音是“Woo”,与“屋”的音和意均相同,企业名“大宇”(DAEWOO)即可见一斑。

燕音“弗”与吴音“不律(反切)”可能在古代的差异没有我们现代人感觉到的大,因为声母f对应的汉字,在五代以前,都是用声母b的,如韩国港口釜山的"釜"(fu),韩语里就念"bu",依然保留了古音;“佛陀”(fo tuo),其古音“bu da”还是能和英文Buddha严格对应起来的。(陀的韵母从“a”变成“o”,反映出汉语里今、古音以及方言之间韵母a和o经常互换的有趣现象,可以以后再慢慢讲。)

所以“聿”的燕音“弗”应该和吴音还是类似的。