主题:《改革开放四十年大事记》(经济节选) -- 多余6688

- 共: 💬 118 🌺 347 🌵 3

前面我回复过真离河友:

“如果是“亩”错写成“公顷”,按照每人分地2.65x2亩,8口人42.4亩,和24亩还是对不上,有种可能是24和42排字反了,不然就是原文有问题。这篇文章网上只找到一个版本,也没法对比,只能疑以传疑了。”

此外,报道里又找到如下一段:

全队种小麦才20.4公顷,可见严付昌“划地24公顷”显然属于笔误。

这篇报道发表于1979年12月20日(文末落款),但是以上截图右下角可以看到“2003.3.”,可见这篇资料并非原始报道,很可能经过重新排版,或许就是出错的原因。

粮食产量问题

根据我前贴引用可以看到,小岗村不是只种粮食,各种经济作物也要占用土地,换算的时候不能简单用粮食产量除以土地面积,至于具体扣除多少,原文数据不全无法准确计算。

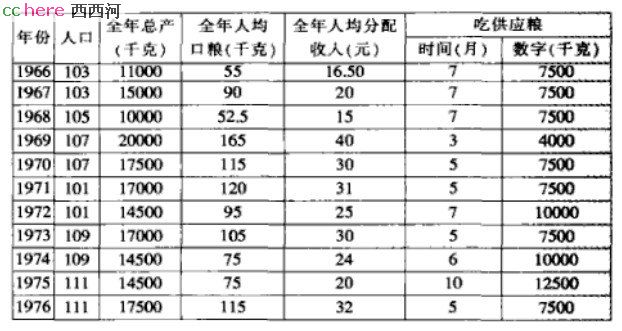

1978年之前,小岗村粮食产量之低,可能超出正常思维,历年总产在2-3万斤左右,村民口粮长期依靠国家救济,见下表。

至于亩产,当时有这样的民谚:“种20(斤),收18(斤),不用镰刀用手拔”,不难想象亩产低到什么程度。

造成这种情况的原因,报道里如下内容或许可以解释一二。

——————

小岗生产队过去20多年捆在一起“大呼隆”,穷到那种地步,谁也不敢搞“包干到户”,今年为什么敢搞了呢?这是20多年集体生产实践反复检验的结果,是解放思想、实事求是的结果。马克思主义的一个基本原理就是生产关系一定要适合生产力发展的水平。

像小岗这样人与人之间关系紧张,干部轮流当,群众找不到为大家所接受的“领袖人物”,生产上缺牛少肥,大片土地抛荒,群众靠救济讨饭过日子的生产队,硬要去搞“一大二公”,势必违背客观经济规律,严重破坏社会生产力。

在这样的条件下,适当调整一下人与人之间的关系,采取一些与社员物质利益关系更直接、因而更能为社员群众接受的管理、分配形式,更能调动群众的积极性,做到人尽其能、地尽其力、物尽其用,较快地恢复和发展生产。只要坚持实践是检验真理的惟一标准,一切从实际出发,一些贫困的地方受小岗影响也就很自然了。

我们认为,“包干到户”是生产责任制的一种形式,与“分田单干”是两码事。实行这种办法,生产资料仍归生产队所有,不存在人剥削人的问题,大家都凭自己的辛勤劳动,多劳多得,少劳少得,社员又是为三者利益而生产,它并没有偏离社会主义轨道,实行这个办法,对国家、集体和个人都是有利的。

——————

“生产上缺牛少肥,大片土地抛荒,群众靠救济讨饭过日子的生产队”,其中“大片土地抛荒”,可能也是无法准确计算亩产的原因之一。

另外,从以上报道的行文来看,还是实事求是相当理性的,并没有为了树典型而“吹”的成分。

当然,如果先入为主,比如真离河友对我给出的并村情况视而不见,找到一点问题就全盘否定,那么一切合理分析都等于零。

.

- 相关回复 上下关系8

压缩 7 层

🙂你都很好了,起码在这个话题相对客观,正好咱们还都有兴趣,也能 3 真离 字7085 2025-02-14 22:31:23

🙂80年代的粮食产量 1 多余6688 字2778 2025-02-15 01:58:02

🙂数据奇怪 2 桥上 字346 2025-02-16 00:52:24

🙂“公顷”问题

🙂我的看法是这种“超出正常思维”的地方, 3 桥上 字69 2025-02-16 22:24:49

🙂你们以前应该没注意,前十几年就有这种讽刺说法,按照官方 3 真离 字290 2025-02-16 02:07:51

🙂丰城事件是怎么回事? 2 狂风乱 字30 2025-02-15 05:41:26

🙂所以这个说法不可信,既然他把这话放下了。 3 真离 字1691 2025-02-15 02:34:42