主题:【原创】个人关于近现代中印边界史的笔记提纲 -- GourdWang

- 共: 💬 8 🌺 96

多发一条

西段

这里所说的西段边境地区主要说的是印度控制下的拉达克与中国控制下的阿克赛钦地区和阿里地区西北部(日土县、噶尔县)。

拉达克、阿克赛钦、阿里地区都属于高寒高海拔地区,其生态承载力十分薄弱,植被稀少、氧气稀薄。阿克赛钦地区的自然环境相比拉达克更加恶劣,该地区基本无永久性居民。拉达克地区的山间河谷中有永久居民居住,但在什约克河大拐弯以东、班公湖以北,靠近争议区的地带则没有永久居民点。不过阿克赛钦地区的几块平原相对而言比较开阔,尽管可以展开较大规模部队,但不利于部队的隐蔽,各平原之间的横向交通也要绕行纵深地带。

然而与此相对,班公湖以南的印度河谷通道(中方称狮泉河、即藏语森格藏布的意译)地形平坦,有一定的居民分布,沿印度河上溯进入西藏后,沿岸(包括支流噶尔藏布)有扎西岗乡、噶尔县(狮泉河镇)、昆莎乡、噶大克(原英印贸易站驻地)等居民点。噶尔县的几乎全部人口都居住在河流两岸。印度军方认为,这里可能是西段最适合装甲突击的通道。

对于印度一侧而言,从拉达克地区的首府列城向中印边界前沿的道路基本可以看成一个“目”字,换言之从列城只有少数几条通道可以越过拉达克山脉通往前沿,从北向南分别是:从列城向北越过哈尔东山口(Khardung)到迪斯基特(Diskit)以南的努布拉河谷;从卡鲁(Karu)向北越过瓦里山口(Wari)到努布拉河谷上游的阿加姆(Agham);从卡鲁向东北越过羌山口(注意和巴里加斯那个不同)到多尔布克(Durbuk)、什约克(Shyok)和塘子(Tangtse),再从什约克向北通往阿克赛钦,或从塘子向东通往错格斯察鲁、羌臣摩河谷,或从塘子向东南通往楚舒勒;从Mahe向东北越过卡卡桑山口(Kakasang)到楚舒勒;从Mahe向东经过Nyoma、Loma,直到东堤(Dungti)和典角(Demchok)。而列城、卡鲁、Mahe构成了“目”字左面的一竖,迪斯基特、阿加姆、什约克、塘子、楚舒勒、东堤又构成了“目”字右边的一竖。不过在60年代,能通行汽车的公路才刚刚从斯利那加修到列城。

此外,拉达克地区的人口基本均为藏传佛教徒,所说的语言也属于藏缅语系的一支。双方在文化和历史上均十分接近。

中段

这里所说的中段边境地区主要说的是印度喜马偕尔邦、北阿坎德邦与中国西藏阿里地区的西部,主要是札达县和普兰县。

在喜马偕尔邦、北阿坎德邦的边境地带,虽然仍然山高谷深、落差较大,但其人口要比拉达克稠密得多,印度方面的基础设施建设水平也更高。目前印度方面的国道已经直接修到争议区门口。此外,北阿坎德邦也有大量说藏缅语系、信藏传佛教的小民族。

在阿里地区的札达县和普兰县,其情况与西段的日土县和噶尔县类似,居民基本居住在狭窄的河谷地带中,以山间坡地为牧场。在部分地区,藏民会越过分水岭主山脊放牧,从而形成了桑、葱莎、波林三多和乌热、然冲、香扎、拉布底两块争议区。另外,还有数条跨境河流形成的边境通道,如什布奇山口和巨哇。但这一侧普遍地形狭窄,不便于大部队行动。

锡金段

这里所说的锡金段边境地区主要说的是印度锡金邦与中国西藏日喀则地区的岗巴县和亚东县。其中,岗巴县主要和锡金邦的北锡金县相对,亚东县与东锡金县相对。

岗巴县地貌以高原为主,东西向移动需穿过大量河流切割出来的峡谷,总体起伏较小,县境南界(也是国界)与北锡金以纵深很浅的山脉相隔,从县城向边境地区没有地理意义上的重大阻隔。

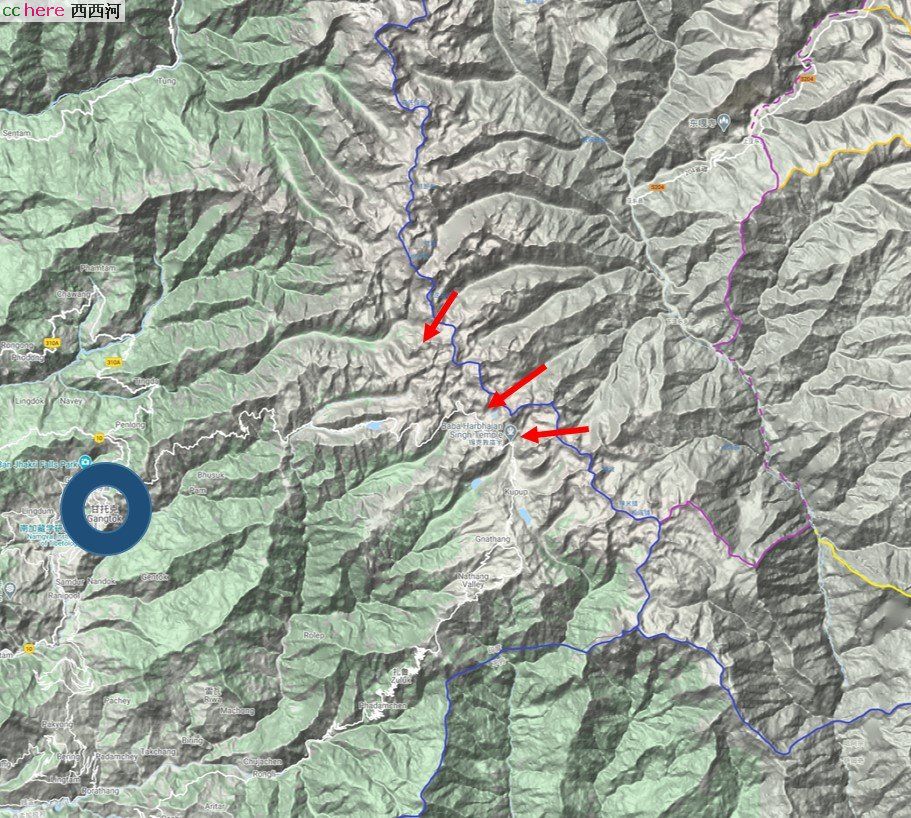

与其相对,北锡金县的地貌以山地和山间河谷(提斯塔河)为主,交通只能依赖提斯塔河各支流河谷中的公路开展,有明显的关键节点,最近的居民点到边境地带的距离也比北坡要远。

从岗巴县穿过查果拉后可以到达亚东县,亚东县同时与印度锡金邦和不丹王国相邻,与锡金相邻的西部、南部以山地和山间河谷为主,与不丹相邻的东部(堆纳、帕里)则有大块平地,相比此前提到的边境地区,亚东县南部降水更多、植被更茂盛、海拔也更低一些。亚东与锡金之间以一条连绵不断的山脊相隔,其中有数个重要山口,包括乃堆拉、卓拉、姐普拉等,曾经是英属印度与西藏的贸易通道。1904年荣赫鹏也是通过这条道路入侵西藏,此后清政府曾在亚东设立海关,由英国人控制并有驻军警卫。亚东县东部、南部与不丹的边界也存在较大争议,这里不展开讨论。

东锡金县仍以山地和山间河谷为主,但锡金首府冈托克位于该县,人口较为密集,山间公路交通相对发达。

由于1890年中英条约规定以分水岭为界,锡金段中印边界没有跨境河流。

东段

这里所说的东段边境地区主要说的是印度伪阿鲁纳恰尔邦、阿萨姆邦与中国西藏山南市、林芝市的南部,包括错那县(已改市)、隆子县、墨脱县和察隅县。

总的来说,实控线两侧(即中国实际控制地区与藏南被占地区)均为山地与山间河谷地貌,中方实控区基本位于主山脊以北,海拔较高、降水与植被较少,而印方实控区基本位于主山脊以南,海拔相对较低、降水与植被较多。

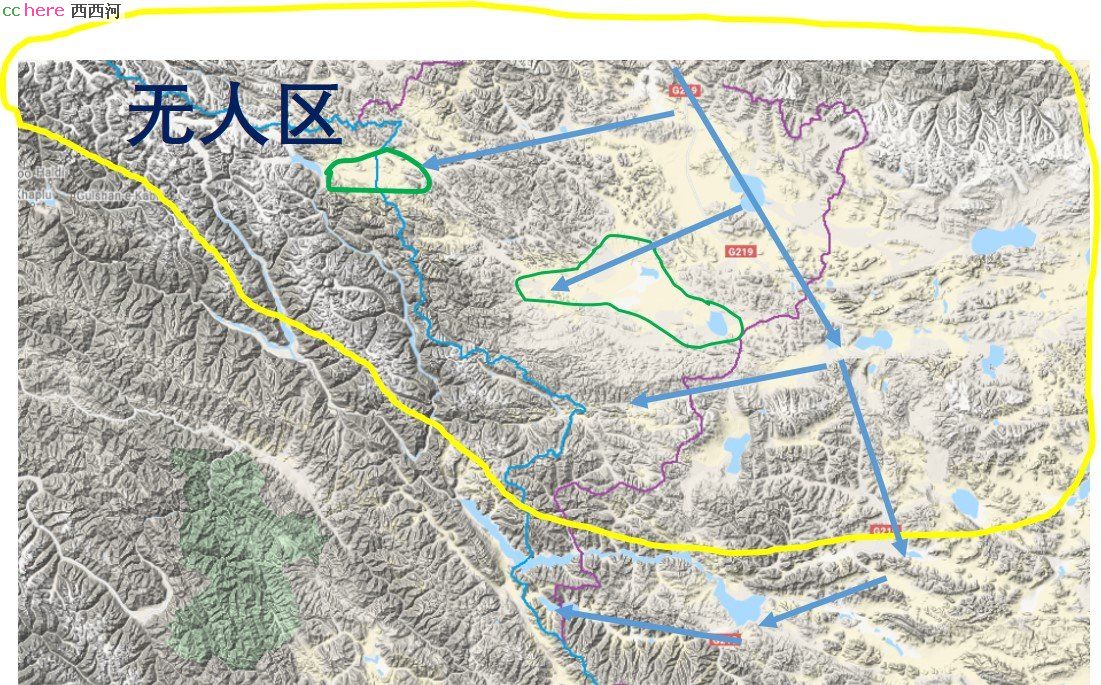

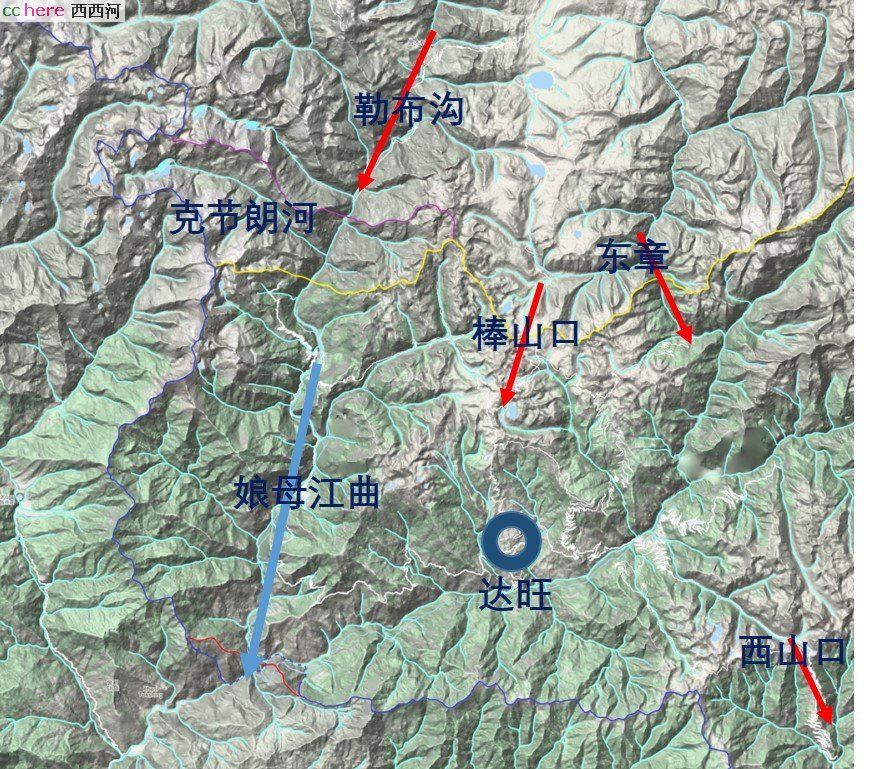

错那勒布沟和克节朗河(印称南卡曲)地区是1962年第一阶段战役的主战场。这里植被茂密、水源丰沛,处于高寒高海拔地区向亚热带山间森林地带的过渡地区。而东面的棒山口一带由于海拔更高,植被稀疏、降水也很少。由错那经棒山口到达旺,再翻越西山口(或绕行不丹塔希岗宗)以至德让宗、邦迪拉一带,曾经是西藏本部与门隅地区乃至阿萨姆地区交通的另一条主要道路。

达旺、德让宗、邦迪拉、鲁帕、开拉克塘、色岗等地的居民以门巴人为主,宗教、生活习惯上都受到西藏的影响,旧西藏噶厦政府对该地区的控制力度较强,行政治理机器比较完善。

英属印度的渗透路径也是由阿萨姆的乌达古里、米萨马里、巴里帕拉出发,首先向北经过登嘎河流域的开拉克塘、鲁帕、色岗等地,然后经邦迪拉、登班、德让宗,最后翻过西山口抵达达旺。到1962年时,从阿萨姆到邦迪拉可以通卡车,到达旺可以通吉普车。

在这一段的实际控制线(基本为麦克马洪线)范围内,存在娘母江曲和错那曲两条跨界(实控线)河流,而错那曲在下游与达旺曲干流汇合,再与娘母江曲汇合后又注入不丹。错那曲跨过实控线(麦线)的通道即东章通道,而在达旺曲流域最东端还有一条土伦山口通道。

从达旺地区向德让宗、邦迪拉地区则有西山口大路和贝利小道等道路相连。

从达旺地区向东,实控线经过康格多山附近的高海拔山区,两侧居民稀少,交通不便,直到隆子县境内。

麦线在隆子县一段最主要的问题是西巴霞曲(印称苏班西里河)的跨界问题。麦线在该段未结合地标做明确的分割,这使得这一带的具体实控线走向自50年代起就存在争议。总的来说,麦线在这一段将北侧的四条河流(分别经过加玉、三安曲林、玉麦和扎日——后者即朗久和马及墩)截断,使它们在麦线南侧汇合成西巴霞曲。

按中方主张的传统习惯线,米林县不属于边境地区。但由于印度方面根据麦克马洪线越过了传统习惯线,形成了以麦线为基础的实控线,这使得位于隆子县以东的米林县成为了实际意义上的边境地区。米林县西部与印控藏南之间也由喜马拉雅山脉的主山脊相隔,两侧可以通过山脊上的多个山口连通。

无论按中方的传统习惯线还是印方的麦线划界,雅鲁藏布江都是国际河流。雅江大拐弯后从东西向转为南北向,造成了一条沿河谷直通大拐弯的水汽通道。这使墨脱县的中国实控区和印度实控区水资源都十分丰富。因此墨脱县长期是中国唯一一个未通公路的县城。由于地质条件恶劣,墨脱的主要通道无法如西藏其他地区一样借道河谷,而必须从隔山相望的林芝市派镇或波密县翻山而来(近年修通了隧道)。而印度方面地质条件相对稳定,可以直接从阿萨姆腹地经河谷进至前沿。另外米林县方面可以经过若干山口翻越喜马拉雅主山脊,直抵印控区的雅江干流。

在中印边境最东端的察隅县方向,主要可以分为三个地理单元:最靠西北方的是察隅县上察隅镇北部和印控丹巴曲流域地区,双方隔贡日嘎布曲右岸的高山相对;继续向东南则是察隅县上察隅镇南部、下察隅镇西部和印控Delei河流域地区,双方同样隔山相对,但这里的山脉通行状况略好;最后是察隅县下察隅镇南部与瓦弄地区,察隅河在这里穿过麦线,形成了一条河谷通道。

从门巴族聚居的邦迪拉、德让宗开始,至雅江干流河谷为止,居住的基本是形形色色的部落民,他们没有正规的统治机器、与西藏和阿萨姆均有贸易往来、部分部落在宗教和文化上受到西藏的影响,西藏方面对这一带的控制力度较为薄弱,而阿萨姆各政权更是毫无控制力度可言。

至于伪阿邦的纵深地带,由于雅鲁藏布江/布拉马普特拉河各条支流的切割,使印控区各地理单元的横向沟通十分困难,基本必须绕行纵深地带的第13号国道,该道路的主要地点包括:邦迪拉、德让宗(面向达旺、错那方向)、Seppa(面向卡达乡康格多山方向)、济罗(面向加玉乡南翼)、达波里约(面向哥里西娘、塔克新、隆子县方向)、Along(面向梅楚卡、米林县西部方向)、Yingkiong(面向都登、更仁、墨脱县方向)、亚尼尼(面向丹巴曲流域、上察隅镇北部方向)、缇祖与前门里(面向瓦弄、上察隅南部、下察隅方向)。它们都是印度方面向麦克马洪线前沿调兵遣将的中转站。

在上述重要中转站一线纵深,阿萨姆地区的一批大中城镇可以充当印方的纵深基地,包括乌达古里、米萨马里、提斯普尔(历史上是第4军军部驻地)、北拉金普尔、焦尔哈特、迪布鲁加、丁苏吉亚(其东有印度东部最大的油田和炼油设施所在地迪格博伊)和萨迪亚,这些城镇在1962年时基本都已经通了铁路。

- 相关回复 上下关系7

🙂【原创】(五)锡金段与东段的早期划界尝试 1 GourdWang 字12259 2024-07-14 21:54:48

🙂【原创】(四)西段与中段的早期划界尝试 6 GourdWang 字35727 2024-07-02 21:32:03

🙂【原创】(三)中印边界问题的历史背景 5 GourdWang 字22982 2024-06-27 23:06:15

🙂【原创】(二)中印边境地区的地理情况

🙂图太少了,要是多配点图就好了 liuhaoasd0701 字0 2024-06-21 22:02:12

🙂一共就4M空间 GourdWang 字18 2024-06-23 00:10:57

🙂【原创】(一)中印边界在哪里?边境地区包括哪些地 42 GourdWang 字10547 2024-06-19 22:48:55