主题:祖国Vaterland(一) -- 道孙吴

五

1964年4月15日,星期三

detente,名词,(a)放松,使轻松;(b)(国际关系等的)缓和

昨天那场糟糕的雨留下的最后痕迹已经几乎从街上消失,太阳奇迹般地出现了,清爽的金色清晨阳光洒在商店铺面和阳台窗户上。

浴室里,淋浴水管发出一阵共鸣,然后喷出一股冷水。马赫用他父亲留下来的老式剃须刀刮着脸。从半开的窗户外传来了城市清晨特有的声音:第一趟有轨电车的噪音,远处陶恩岑广场的汽车发动机轰鸣,赶往维滕贝格广场地铁站的上班人群的脚步声,送牛奶和早版报纸的三轮小卡车的卸货声,主妇们排队购买第一批新出炉面包时的交谈和笑声……早上7点的柏林常有的各种声音。

他的黑色党卫军制服平摊着放在床上。这是象征权力和权威的甲胄。褐衬衫,黑色皮纽扣。黑领带。黑马裤。黑色高腰皮靴,散发出一股皮革和鞋油的味道。

黑色束腰上衣,四个银纽扣。领章上四个银色的方块。左臂是红白黑三色纳粹万字袖章。右边袖子,一个白金袖扣,上面用小粒钻石拼出字母“K”,Kriminalpolizei(刑事警察)。

Kriminalpolizei制服

黑色的皮制武装带。黑色军帽,上面是银色的骷髅头和纳粹之鹰。黑色皮手套。

马赫望着镜子中的自己,一个党卫军二级突击队大队长回瞪着他。他把公务手枪别在腰上。9毫米的卢格手枪。然后走出了房门。

“你不想再添点了?”

鲁道夫·哈尔德望着马赫那张挖苦的脸,一边咧齿而笑,一边从堆得满满的托盘里端出威斯特法伦火腿、波兰香肠、三个煮得很老的鸡蛋、许多花色的奶酪,一大堆吐司面包,一杯牛奶,一杯蒸馏咖啡,把它们摊在桌布上。“我想帝国中央保安总局提供的早餐通常不会这么花色繁多”。

他们坐在多萝西大街腓特烈·卡尔亲王饭店的餐厅里。这座饭店坐落在韦尔德市场和哈尔德工作的帝国档案馆之间,虽然是一家面向平民游客和出差商人的廉价旅馆,但是早餐却相当不错。饭店入口处斜挂着一面欧盟旗帜:深蓝色底上排成一圈的12颗金星。马赫暗地里猜想,贝克纳先生,这家饭店的老板,大概是从跳蚤市场上买了面旧旗,挂出来招徕外国游客。不过这招看起来作用不大。每当有列车经过附近的高架桥驶进腓特烈大街火车站,饭店的墙就要随之颤动。马赫选中这里,是因为衣着寒酸的住店客人和满脸无聊的侍者不会有胆量去偷听一位党卫军官员的谈话,因此说话时不用压低音量。马赫可不敢在阿德隆或者凯撒霍夫饭店的餐厅里这么做,因为谁都知道那些高级饭店的侍者是为秘密警察工作的。这一招果然管用,马赫的黑色制服在他周围制造了五六张空桌子的无人区。

“你就要了这么点东西?”哈尔德惊讶地说,“咖啡?”他摇了摇头。“黑咖啡,威士忌,烟。老兄,作为减肥食品,这可不怎么样。现在我想起来了,自从你和克拉拉离婚后,就没见你正经吃过东西。”哈尔德磕破一个煮蛋,开始剥皮。

在我们所有这些人里面,马赫想,哈尔德是变化最少的一个。在慢慢变得丰厚的脂肪下面,在开始松弛的中年肌肉下面,依然能看见当年U-174号潜艇上的那个瘦长条少年的影子。哈尔德当时是发报员——一个很糟糕的蹩脚发报员,在威廉港潜艇学校完成急就章式的速成训练,1942年分配到潜艇上。当时是德国潜艇损失的高峰时期,邓尼茨急需新人手补充他的狼群。

那时的哈尔德戴着副眼镜,一头红发,还留了个美国式的鸭屁股发型。在长年累月的海上生活中,其他艇员都蓄起了大胡子,他却只是在脸蛋和下巴上长出一丛丛桔红色的毛,活像一只发霉的猫。把他安排到潜艇部队真是个可怕的错误,他笨手笨脚,连更换鱼雷信管都不会干,每次出海都是吓得要死。但是他很受人欢迎。潜艇乘员都很迷信,而有人传说鲁迪·哈尔德会给他所在的潜艇带来好运。所以他们都在照顾他,帮他遮盖错误,每天都让他在那狭小的铺位上叽叽咕咕地多躺半个钟头。他成了U-174号的福神。

战争结束后,哈尔德——被自己竟然从战争中幸存这个事实所震惊——重返柏林大学,攻读历史专业。1958年,他开始参加帝国中央档案馆的官定版第二次世界大战史编纂工作,将一块块历史碎片拼凑成一张伟大的历史图画。在那张画中,他自己也出演了一个小小的、担惊受怕的角色。1963年,《德国潜艇部队:战役和战术,1939-46》出版了。现在哈尔德正在帮助编写官方版的德国陆军东线战史。

“这就好像生产大众轿车”,哈尔德咬了一口鸡蛋,解释他现在的工作:“我做轮胎,耶克尔做车门,施密特安装引擎。”

“还需要多长时间才能写完?”

“哦,永远也写不完,我想。史料多如瀚海。这就是个文字版的大凯旋门。每一次战役,每一次战斗,每一次小规模冲突,每一发子弹,每一片雪花,每一个喷嚏。都得写出来。有人甚至开始写官方历史的官方历史。我么,我再干五年吧。”

“然后呢?”

哈尔德掸去领带上的蛋黄碎渣。“在南方什么大学里找个职位,乡下买间房子,跟老婆孩子住在一起。再写一两本书。我没什么雄心。历史研究工作经常让你意识到自己是个寿命有限的凡人。哦,说到这个……”他伸手从口袋里掏出一迭纸,挤挤眼睛:“来自帝国档案馆的致意。”

这是一本党内要人名录的复印件,四张护照那么大的纸上,印着几十个人的简历和头像。布吕恩。布吕讷。布赫。还有布勒。

“《国家社会主义德国工人党人事指南》,1951年版”,哈尔德插话说。

“我知道这本书。”

“大部头,是啊。”

哈维尔湖那具尸体就是布勒。没错。他正盯着马赫,目光多疑,表情冰冷。这是一张官僚的面孔。律师的面孔,也许。一张你即使见过上千次也无法准确描述的面孔。机器式的面孔。

“上面写道,”哈尔德说,“纳粹党早期骨干之一,1922年入党。是为汉斯·弗朗克工作的律师之一。后者是元首本人的律师。德国法律学院的常务主管。”

布勒,现实世界中死于1948年

“国务秘书,波兰总督区,1939年”马赫读道,“党卫队旅队长。”旅队长!老天!他开始做笔记。

“荣誉军衔。”满嘴食物的哈尔德解释说,“我怀疑他是否开过枪。他是典型的公务人员。1939年弗朗克被派到波兰当总督时一定带了他的原班人马。布勒是他的一员干将。你一定得尝尝这火腿,味道真不错。”

马赫在匆匆抄写。“他在东方待了多长时间?”

“12年,我想。我查了1952年的人名录,没有他的名字。所以他肯定是1951年退休的。”

马赫停止书写,用钢笔轻轻敲打着牙齿。“我能离开几分钟吗?”

大堂里有个公用电话亭。他要了刑警总部的总机,然后要求转到自己的办公室。

“耶格尔。”

“听着,马克斯,”马赫重复了一遍从哈尔德那里得到的情报。“名录里提到了妻子。”他把抄写下来的纸举到眼前,“伊迪丝·图拉尔德。你能找到她吗?可以让她辨认尸体。”

“她已经死了。”

“什么?”

“她10年前就死啦。我查看了党卫军人事档案。连得到荣誉军衔的人也要列出直系亲属。布勒没有孩子。不过我查到他有个姐姐。她是个寡妇,72岁。名字叫伊丽莎白·特林克尔。住在弗斯滕瓦尔德。”马赫知道这个地方,一个小镇,在柏林东南方,开车需要45分钟。“当地警察正在带她去停尸房。”

“我在那儿和你碰头。”

“还有件事。布勒在天鹅岛有幢房子。”

这就解释了发现尸体的地点。“很好,马克斯。”马赫挂上电话,走回餐厅。

哈尔德已经吃完了早餐,见马赫过来,扔下了手中的餐巾。“真不错。现在我可以心满意足地去整理克莱斯特第一装甲集团军的1500箱资料啦。”他开始剔牙,“我们应该经常见个面什么的。艾尔莎经常问我‘你什么时候带扎维来啊?’”他把身子往前倾了倾。“听着,我那儿有个女的,人挺不错的,现在正在巴伐利亚给《德意志少女联盟:1935-1950》收集资料。丈夫去年在东线失踪。可怜鬼。总之,你和她。怎么样?我们俩可以安排你们见面,比方说,下个星期?”

马赫笑了笑。“你可真体贴啊。”

“这不是正确答案。”

“是啊。”马赫轻轻拍打着复印卷宗。“我能留下这个吗?”

哈尔德吃吃笑起来。“为什么不能?”

“还有件事。”

“说吧。”

“总督区的国务秘书。这究竟是个什么职位?”

哈尔德把两只手平放在桌子上,盯着肥厚手背上的金红色汗毛。

“他和弗朗克掌握权力。绝对的、说一不二的权力。他们想干什么就能干什么。那个时期总督区的首要问题是重新安置。”

马赫在笔记本上写下“重新安置”几个字。“具体是怎么回事呢?”

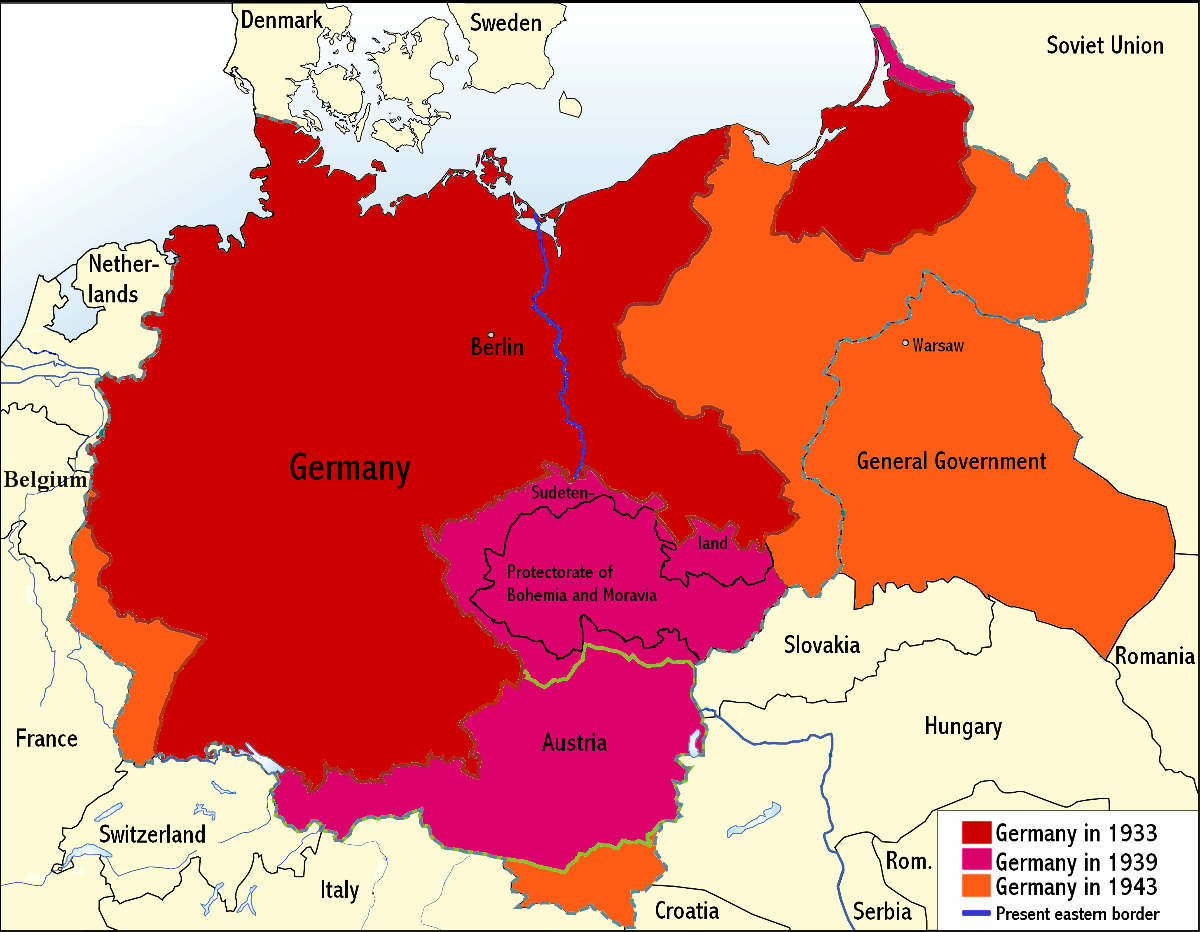

“这是什么?研讨会吗?” 哈尔德把他用过的餐盘摆成个三角形,左边是两个较小的盘子,右边是个大盘。他推着三个盘子,它们碰到了一起。“这就是战前的波兰。1939年以后,西边的几个省”,他敲敲那两个小盘子,“并入了帝国。这个是但泽-西普鲁士。这个是瓦尔特兰。而这个,”他指着大盘子,“就是残余的部分,总督区。西边两个省开始日耳曼化。这不是我的研究领域,你知道。但是我看过一些材料。1940年,他们定下的目标是每平方公里至少要有100名德国居民。他们在3年里差不多完成了这个目标。了不起的工作,尤其是当时还在打仗。”

“重新安置一共牵涉到多少人?”

“100万。党卫队优生学研究所在东南欧的好多犄角旮旯发现了日耳曼人:罗马尼亚,保加利亚,塞尔维亚,克罗地亚。如果你的颅骨比例符合某种标准,而且又来自正确的村庄,那么你就是日耳曼人。”

“布勒呢?”

“啊,好吧。为了给这100万日耳曼人腾出地方,必须迁出一百多万波兰人。”

“然后他们去了总督区?”

哈尔德偷偷地快速向左右张望,确认他们的谈话没有被人偷听。人们管这种动作叫“德意志一瞥”。“还有从德国迁出去的犹太人。还有法国、比利时、荷兰这些地方的犹太人。”

“犹太人?”

“是啊是啊,你小点声。”哈尔德说话声音很小,说得又快,马赫不得不探身越过桌子去听。“你可以想象。那么多人,一下子全挤进去。拥挤、饥饿、疾病……他们管当时的总督区叫‘粪坑’,这可不光是字面上的意思,那地方真的变成了一个大粪坑。”

每个星期,报纸和电视上都要登出帝国东方事务部号召德国人移居波兰总督区的广告。“德意志人!去享用你们与生俱来的权利!免费颁赠农场!头五年的收成由政府补贴,保证稳定收入!”广告上还展示了快乐的移民家庭在总督区过着舒适、甚至奢侈的生活。但是那里的真实情况越过边界传回了德国:贫瘠的土壤、繁重的劳作、单调枯燥的村镇、难以忍受的官僚。德国人在黄昏前必须回家,以免遭到游击队袭击。波兰总督区对人们的吸引力比土壤肥沃、气候温和的乌克兰总督区差很多,甚至比不上奥斯特兰总督区,甚至比不上莫斯科总督区。

一个侍者走过来倒咖啡,马赫挥手让他走开。当他走出听力能及的范围后,哈尔德才重新开始说话。“弗朗克在克拉科夫的瓦韦尔城堡里统治着总督区。那里一定也是布勒工作的地方。我有朋友在那里的档案机构工作。他讲过一些故事。天哪,有的故事……城堡里的生活奢华得超出了你的想象。只有罗马帝国能够与之相比。到处都堆满了财宝。油画、宝石、金盘子、金烛台、金餐具、教堂里的金法器、刺绣……还有贿赂。现金贿赂,还有那种贿赂……恩,你知道我说的是什么意思。”哈尔德的眉毛舞动着,比比划划地说着。

“布勒也牵涉到这些活动当中了?”

“谁知道呢?即使没有,那他也是总督府里唯一没有这么干的人。”

“这可以解释为什么他在天鹅岛有一座房子。”

哈尔德轻声吹了下口哨。“对啦!伙计,咱俩真是打错了战争啊!挤在那铁皮棺材里,在大西洋海面底下两百米听着深水炸弹爆炸。有人的战场却是在西里西亚的城堡里,腰包里塞满金币,睡着丝绸床单,床上还滚着好几个波兰小妞儿……”

马赫很乐意听哈尔德讲下去,但是他还要赶时间。他们离开饭店时,哈尔德说:“那么你会来我家和那个德意志少女团小姐共进晚餐喽?”

“我会考虑的。”

“也许我可以让她穿着制服来……”站在饭店外面,双手插进口袋里,围着长长的围脖,哈尔德看上去更象个学生了。突然他用手拍了下脑门。“哎,瞧我这记性!我本来刚才想和你说的……上个星期,几个西波的高级侦探来档案馆,向我询问你的情况。”

马赫感觉到他的微笑凝固了。“盖世太保?他们想要什么?”他尽量使声调保持稳定,不颤抖。

“哦,就是通常那点儿东西。战争时期你表现怎么样,有没有哪种强烈的政治倾向,有哪些朋友。怎么,扎维?你快要晋升了吗?”

“一定是。”马赫用力使自己放松下来。这可能只是例行的询问。他一定得记住让马克斯留意打听一下,最近有没有什么晋升遴选工作。

“好吧,如果他们把你提拔成刑警头头儿,可别忘了老朋友啊。”

马赫大笑。“当然不会。”他们握手告别。马赫又问了一句:“对了,这个布勒,他有什么敌人吗?”

“哦,这个呀,肯定有。”

“比如说?”

哈尔德吃吃笑着,“比如说,从3000万波兰人开始算起。”

韦尔德市场二楼只有一个人,一个肥胖的波兰女清洁工。当马赫走出电梯时,她正背对着他,马赫只能看见一双黑色橡胶靴和戴着红布头巾的脑袋。她一边擦地一边轻声哼着歌,波兰歌,用她的本国语言。当她听见马赫的脚步时立即停止了哼唱,把脸扭过去对着墙。马赫快步走过去,进了自己的办公室。门关上后,他听见那波兰女人又开始唱歌。

现在还不到9点。他把帽子挂在门上,然后挂上外套。桌上有一个棕色大信封,他撕开信封,把里面的东西倒出来。是昨天在哈维尔湖拍的现场照片。由于闪光灯的缘故,布勒的尸体在彩色照片上显得更加苍白,看上去象是躺在湖边晒日光浴。

马赫从柜子的最上面一格搬出那台老掉牙的打字机,放在桌子上,然后又从纸篮里拿出两张用过很多次的复写纸,两张白纸,一张正式的公文表格,把它们卡进打字机的送纸口。然后他又点了一支香烟,盯着那盆枯萎的吊兰看了好几分钟,然后开始打字。

致 VB3(a) 主管

事由:无名尸体

自:X.马赫,党卫队二级突击大队长 4/15/64

兹汇报以下情况

1、昨天0628时,我奉命前往哈维尔湖查看一具无名尸体。该尸体由党卫队队员赫尔曼?约斯特于0602时发现,他向民警做了报告(附上)。

2、没有符合该尸体体貌特征的男性被报告失踪。因此我取得该尸体指纹,并进行了比对工作。

3、经过比对,证实该尸体的身份是约瑟夫?布勒博士,老党员,荣誉党卫队旅队长。该对象于1939至1951年担任波兰总督区国务秘书。

4、党卫队二级突击大队长奥古斯特?艾斯勒博士早先进行的检查表明,该对象死因为溺水,推测死亡时间为4月13日晚间。

5、该对象生前住在天鹅岛,接近发现尸体的地点。

6、目前尚没有怀疑对象。

7、更详细的尸体解剖工作将在直系亲属辨认尸体后进行。

马赫把报告从打字机中扯出来,签了名,然后在出门时把它交给了局里的一个听差。

那个老太太笔直地坐在太平间接待室的硬木椅子上。她穿着一套做工不错的棕色斜纹软呢衣服,头上戴着盯耷拉着一根羽毛的棕帽子。棕色浅口皮鞋,灰色羊毛袜。她直瞪瞪地望着前方,一个法国香奈尔提包放在她的膝盖上。医生、杂役、警察和一个个悲痛的家属从她面前穿流而过。马克斯?耶格尔在她旁边四仰八叉地坐着,腿伸出去好远。看到马赫赶来,他把他拖到了一旁。

“到这儿10分钟了。什么也没说。”

“震惊状态?”

“我想是。”

“我去看看。”

当马赫在她旁边坐下时,老太太连看都没有看他一眼。他尽量用温和的语气说道:“特林克尔太太,我叫马赫。我是柏林刑事警察的探员。我们必须完成有关你弟弟死亡的报告。我们需要你去辨认他的尸体。然后我们会把你送回家。你听懂我的意思了吗?”

特林克尔太太转过脸来。她的脸又窄又小,鼻子削挺(像她弟弟的鼻子),薄嘴唇。干瘪的喉咙前,一个贝石浮雕胸针把紫色的敞领毛衣别到一起。

“你听懂了吗?”马赫又问了一遍。

她用清澈的灰色眼睛瞪了他一眼,声音干涩:“很清楚。”

他们沿着走廊走进一间小小的等候室,那里铺着木地板。似乎是为了给这个充满死人味的地方增添一些生气,三面墙上挂着Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft(德意志帝国铁路公司)的大幅旅游海报:聚光灯照射下的柏林帝国人民大会堂穹顶;林茨的元首博物馆;巴伐利亚的施塔恩贝格湖。第四面墙上的海报早被人撕了下去,露出淡绿色的石膏墙壁,上面的四个钉眼看上去就像子弹孔。

门外的咔哒声意味着尸体已经被推来。它平放在一辆金属推车上,盖着布单。两个工作人员把它推到房间中央,然后彬彬有礼地离开。耶格尔关上了房门。

“您准备好了吗?”老妇人点点头。马赫把布单揭开,老太太靠到了他的身上。马赫闻到一股薄荷止咳糖、香水和樟脑的混合味道:老年妇女的味道。她盯着尸体看了半天,张开了嘴,仿佛要说什么,但是最后只发出了一声轻轻的叹息。她闭上了眼睛。马赫在她晕倒之前一把抓住了她。

“是他。”她说。“我有10年没见过他了。他又胖了些。我从来没见过他不戴眼镜的样子。我是说自从童年时代以后。但没错,这就是他。” 特林克尔太太坐在林茨那张招贴画底下的椅子上,双手捧着脸,白发耷拉下来,遮住了她的脸。尸体已经推走了。

门开了,耶格尔端着一杯水走进来,把它递到老太太干瘪的手中。她握着杯子,半晌过后端起杯子一饮而尽。“我从来没有晕倒过,从来没有。”她喃喃地说。耶格尔偷偷做了个鬼脸。

“当然了。”马赫安慰道,“我还需要问一些问题。如果感觉不舒服的话请告诉我。”老太太做了个手势,示意他说下去。

“你为什么10年没有和他见面呢?”

“伊迪丝,他老婆,死后,我和他之间再也没有什么话题可说了。我们从来都不亲近。甚至小时候也是这样。我比他大八岁。”

“他夫人死了有一阵子了是吗?”

她想了想。“五三年,我想。冬天。她得了癌症。”

“从那之后你就再也没有听到过他的情况吗?你们还有其他的兄弟姐妹吗?”

“没有。只有我们俩。他偶尔给我写信。两周前我过生日时他还来过一封信。”老太太埋头在提包里翻腾了半天,抽出一张折叠成长方形的纸来。很厚、很挺刮的那种奶油色亚麻信纸,信头上压着天鹅岛一所大房子的浮雕印花。字体很工整。信的内容一本正经,满是官腔:“亲爱的姐姐,希特勒万岁!祝你生日快乐。希望你身体健康,和我一样。约瑟夫。”马赫读完,把信纸折好还给老太太。难怪没人想念他!

“在其他信里,他提过有什么担心的事吗?”

“他有什么要担心的?”她轻蔑地吐出这几个字。“伊迪丝在战争时期继承了一大笔财产。他们很有钱。他的生活方式很讲究,这你应该知道。”

“没有孩子?”

“他不能生育。”声音里没有同情的意思,好象在讨论她兄弟头发的颜色。“伊迪丝很不幸福。我想她死于这个原因。一个人孤零零地坐在大房子里。精神上的那种癌症也能杀人。她曾经很喜欢音乐,钢琴弹得很好。他们有台很名贵的大钢琴,贝希斯坦牌的,我想。而且他……他是个很冷冰冰的男人。”

从屋子另一边传来了耶格尔的声音:“所以你不是经常挂念他?”

“不,不是。没有人会经常想他。”她转向马赫,“我守寡已经有二十四年了。我丈夫是空军的轰炸机导航员。1940年在法国上空给打了下来。我倒不是没有钱——绝对不是。可是如果再有一些钱,一点点钱,可以让我手头更宽裕一些。可是那个人……约瑟夫没有一次提出过要帮助我。”

“他的腿怎么了?”耶格尔问道。他的声音很不客气。在这场姐弟家庭纠纷中他站在了布勒一边。“到底发生什么事了?”听他的语气,仿佛是那老妇人偷了她弟弟的脚一样。

老太太没有搭理他,而是继续对马赫说话。“他从来不谈论他自己。但是伊迪丝告诉过我。那是1951年,他当时还在总督区工作。从克拉科夫去卡托维兹出差。有一名护卫。他的车被波兰游击队伏击了。一枚地雷,她是这么说的。他的司机被炸死了。约瑟夫很幸运,只丢了一只脚。在那之后他就退休了。”

“他还游泳吗?”马赫看了眼笔记本。“你知道,我们找到他……呃,他的尸体的时候,他身上穿着游泳裤。”

老妇人笑了笑。“我弟弟对任何事都有狂热的喜好,马赫先生,无论是政治还是健身。他不抽烟。他从来不喝酒。他每天都锻炼身体,尽管他有……残疾。所以我不奇怪他会去游泳。”她戴上了眼镜,伸手去够帽子。“我现在想回家了,如果可以的话。”

马赫彬彬有礼地站了起来,向老太太伸出手去。“布勒博士在1951年之后干过什么工作?他当时只有……恩,五十出头?”

“是啊,很奇怪。”她打开提包,拿出一面小镜子,检查她那顶帽子上的羽毛是否又耷拉了下来。“战前他可是雄心勃勃的。一天工作十八个小时,每周工作七天。可是他离开克拉科夫之后就不再这样了。他从来没有重返法律界。可怜的伊迪丝死后,差不多十年里,他只是坐在那儿,坐在他那幢大房子里,什么事也不做。”

在下面两层楼的地方,奥古斯特?艾斯勒博士,党卫军军医,刑事警察VD2(法医科)的顶梁柱,开始做解剖检查。他从布勒的锁骨下方斜切了一刀,反方向又切了一刀,然后从胸脯向下切到耻骨,切开了一个Y字形口子。他把手伸进腹腔,绿色橡胶手套被血染得通红。他又切又拉又割,马赫和耶格尔在一旁靠墙站着,抽着烟。

“你知道你的人午餐吃了些什么吗?”艾斯勒一边干活一边说,“给他们看看,埃克!”

艾斯勒的助手、一个长着雀斑和红头发的年轻党卫军军医,拿出一个塑料袋,里面有一团粘呼呼湿答答的暗绿色东西。

“莴苣。消化得很慢。在肠子里找到的。

马赫以前和艾斯勒一起工作过。两个冬天以前,当大雪掩盖了菩提树下大街、泰格尔湖完全冰封的时候,一个叫肯普的驳船船主被人从施普雷河里捞了出来,几乎被冻僵,后来在去医院的救护车上咽了气。事故还是谋杀?确认他掉到河里的时间很关键。看着施普雷河岸边两三米宽的冰层,马赫认为他掉到水里的时间不超过15分钟。艾斯勒则坚持认为人在这样的冰水里可以存活45分钟。检察官最后还是采纳了艾斯勒的观点,肯普船上的二副后来被定罪绞死了。

在那之后,那位检察官——一位很正派的老式人物——把马赫叫到他的办公室,然后小心翼翼地把门锁上。然后他给马赫看了艾斯勒提交给法庭的“证据”:厚厚一大摞盖着“国家最高绝密”图章的资料,来自达豪集中营,日期是1942至1944年。资料里面有对囚犯和俄国战俘进行冰冻试验的测试结果,并标明这些人体试验数据只限在党卫军军医系统内流传。犯人们被戴上手铐吊入冰水槽中,有些人一直泡在水里,有些人则不时吊出来测试体温,直至这些人全部被冻死。还有照片。有些人裸体,有些穿着各种服装,从夏日短裤到皮制飞行服。还有的人脖子上套着充气救生衣。这些试验持续了两年之久。在一些数据登记表上,测试体温人员的签名是奥古斯特·艾斯勒,当时他是一名年轻的党卫队三级突击中队长。那天晚上,马赫和检察官在克罗伊茨贝格的一间酒馆里喝得大醉而归。第二天两人谁也没有提到前一天的那些话题。两人此后再也没见过面。

“如果你希望我告诉你什么有趣的解剖结果,马赫,那你还是别想了。”

“我从来没盼望过什么好事儿。”

耶格尔大笑起来:“我也没有。”

艾斯勒没有理会二人。“溺水。毫无疑问。肺里有水。所以他掉到湖里时一定还在呼吸。”

“没有伤口?瘀伤?擦痕?”

“要不你来这儿自己检查一下?不?那就只有听我说了。淹死的。脑袋上没有打击或撞击的痕迹。也没有强制用力的痕迹。”

“心脏病?”

“有可能。做完整个解剖和器官检查之前我没法确定地回答你。”

“需要多长时间?”

“该多长就多长。”

艾斯勒站在布勒脑袋旁边,用刮刀小心地刮去死者的头发。然后熟练地切开头皮,一直切到发际线。马赫抽了一大口烟,深深地吸到肺里。

艾斯勒放下手术刀,把它放进一个金属托盘,然后拿起一把开颅锯,这东西是环形的,上面绷着金属线,乍看上去像牙线架子一样。艾斯勒将用它切开头骨。马赫转了过去,闭上眼睛。他在祈祷,祈祷所有他喜爱的、喜欢的、或者认识的人,都不要在死后受到这种屠夫般的检查。

耶格尔问:“你有什么看法?”

“我想我们该回去了。”

他们走进了走廊。在身后,可以听到金属和骨头摩擦的刺耳声音。

- 相关回复 上下关系8

🙂祖国Vaterland(二) 9 道孙吴 字9887 2010-02-02 23:20:04

🙂祖国Vaterland(三) 7 道孙吴 字10780 2010-02-03 18:54:15

🙂祖国Vaterland(四) 9 道孙吴 字12859 2010-02-04 22:31:30

🙂祖国Vaterland(五)

🙂祖国Vaterland(六) 7 道孙吴 字15642 2010-02-11 00:30:25

🙂还有下午不? 王二狗 字0 2010-02-10 23:43:22

🙂下午??下文吧 道孙吴 字86 2010-02-11 00:04:17

🙂哈哈,不好意思,打错字了,是下文 王二狗 字25 2010-02-11 01:08:30