主题:【原创】书画欣赏随笔 ?C 我们为什么要看原作? (之一) -- 沐桩子

上次聊的话题主要是书法和中国画作品中的“细节真实”的话题。这次接着聊西画。西画品类繁多,这篇小文章里只简单谈谈西画中的主要品类―油画。

考虑到部分同学对油画技法不甚了解,这里作个简单的介绍。油画的画材主要是木板(18世纪及以前的主要画材)或画布(帆布,材料一般是棉、麻、亚麻),金属板、纸张也有少量的应用。油画绘制的大致过程大概这样:首先是在木板或帆布上上一层底色,然后在其上打轮廓线,用颜料融解剂调和各种颜料成所需油彩,用画笔和刮刀层层上色,最后在画面上上一层清漆以增加画面光泽并保护颜色。

油画家们作画不必象中国画大师那般落笔无悔。原因很简单,中国画里绢也好,纸也好,墨、色都是比较“透明”的,什么意思呢,一旦一笔落得不好,那么无论你再皴擦,再晕染,加多少重颜色,那一败笔总还在那儿,基本上是无法挽回了(当然有画家是把那一块挖掉,用新纸重画后再裱在一起的)。油画家的创作心态就宽松得多,画歪了没关系,再往上糊一层颜色就成(故此猜想油画家们大多不会明白“胸有成竹”到底是什么意思)。

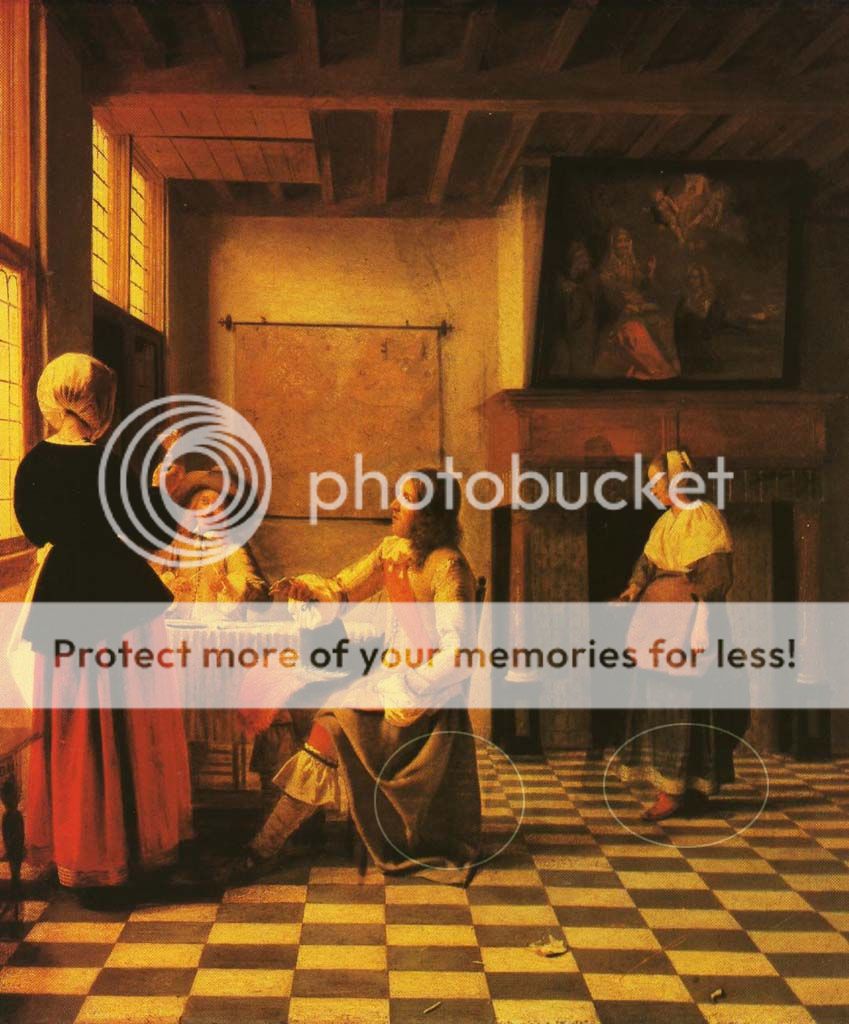

但古代的油画家们可能大多没料到颜料的老化问题。颜料大多是由不同类型的矿物质制成。比如白色用的可能是氧化锌或二氧化钛,紫色可能是磷酸钴或锰磷酸氨,等等。虽然有外面一层清漆的保护,但不同的化学物质在漫长的岁月中仍然发生着缓慢的变化。一个有趣的结果就是不同颜料的“相对折射指数”,或者通俗地说“透明度”会不同程度地增加(不同颜料增加速度不同)。图十一是十七世纪中期荷兰画家胡克的一幅小型画作。仔细看我用蓝色圈出来的部分,你看到了什么?

图十一 胡克 《一妇人与二男子共饮》 1658年

哈哈看见了吧,这位长发男子的裙子和后面女佣裙子的色泽正是由于这种上面提到的这种效应变得半透明了,从而隐约地露出了后面地砖的花纹。可见胡克同学本来也许是没打算画这两条裙子的呢(好象整个女佣都是后来加画的,与其他人物的照应较生硬。可能是为了照顾画面构图的平衡)。

这种半透明的油彩效果(不一定是要掩盖什么颜色)在古代画家的原作里是常常可以见到的。我在波提切利、达芬奇、伦勃朗的画里都见过。这种岁月的痕迹反而给历史悠久的画作带来一层意料之外的趣味。而这在复制品里是很难体现的。后来的画家意识到了颜料的透明化问题,不少开始尝试人为地“催熟”颜料(主要是尝试不同成分的颜料融解剂)以“造”出这种有趣的效果来。

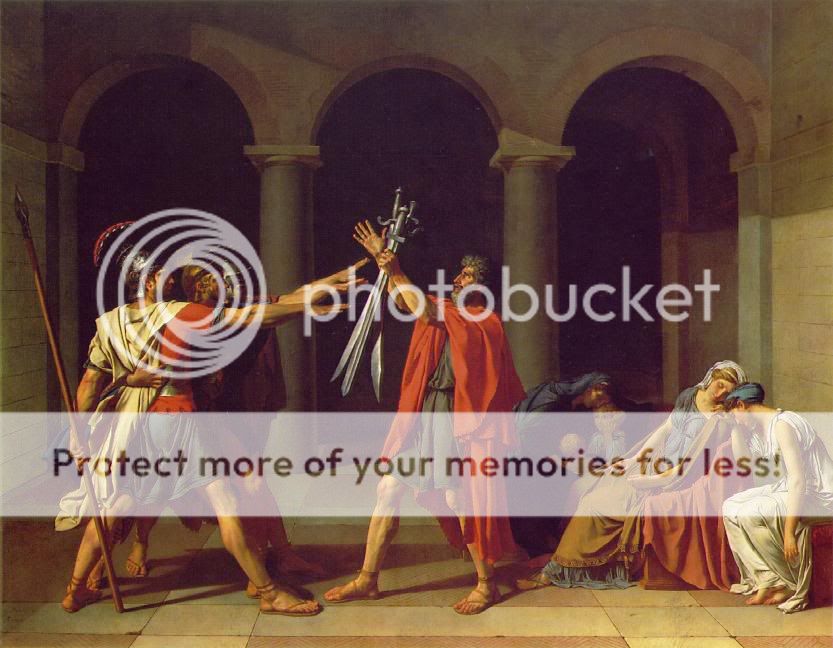

在(法国)浪漫派以前,虽然油画作品也经常表达宏大崇高的题材,但对画面本身的要求是平整光洁。我们可以看大卫的名作《贺拉第之盟誓》(图十二)。这幅作品完美遵循了古典画派庄严静穆的构图法则(也颇有些做作,看右面的几位大姐,全都扭成很不舒服的姿势,看着更象舞台剧),笔触细腻,画面处理得很干净。而从浪漫派开始,特别是德拉克洛瓦,在难以遏抑的激情涌动下笔触开始呈现多样化,并且开始不那么介意画面的光洁平整。在卢浮宫里我们可以由画面的平整度来清晰地判读安格尔、大卫和德拉克洛瓦的区别。

图十二 大卫 《贺拉第之盟誓》

1839年1月9日达盖尔宣布了他的惊世发明“达盖尔摄影术”,随后在欧美各地摄影馆如雨后春笋纷纷出现。这一现象使欧洲的画家们开始陷入极度恐慌中。传统以写实为基础的绘画的生存必要性受到严重挑战。与此同时,在东方发生了另一件重要的事,那就是1853年,日本德川幕府末期战败,被强制开埠。开埠的一个后果是不少日本的艺术品(尤其是许多拙劣的版画复制品)流入西方。拙劣归拙劣,但这些东西却大大启发了欧洲画家们的思路。概括地讲,东方艺术对西画冲击最大的方面大抵是三个:一是线条对于造型的核心地位(相比于传统油画主要用明暗调子变化来塑造形象),二是对色彩大胆而夸张的运用(主要是浮世绘的影响),三就是对传统透视法的漠视(西洋绘画透视法究其根本是其建筑学和工程学的附庸,而日本画里基本学习了中国画的散点透视)。于是在欧洲画界,特别是革命性最强的巴黎,一个个崭新的观点被提出来,一种种崭新的画法落诸画面,极大地冲击了几百年来奠定的写实绘画的金科玉律。

大抵从印象派开始,西方画家们逐渐开始从“写实”开始转向关注“写意”。在莫奈、修拉等人的努力下笔触(借鉴东方艺术中线条的表现力)已经成了重要的审美对象。看看修拉、西涅克的画,好象是故意要将观众的注意力从物像上转移到他们精心营造的花花绿绿的点子皴里去。而到了后印象主义的塞尚、高更、梵高等人,笔触、以及画面质地本身的审美意义几乎上升到和造型、构图同等重要的地位。图十三中“静物“是塞尚最热衷的题材之一。画面追求凝重的建筑感。细看原作,笔触粗犷,油彩运用非常厚重,象“堆”上去的,油彩本身就有着丰富的立体感。

图十三 塞尚 《静物》

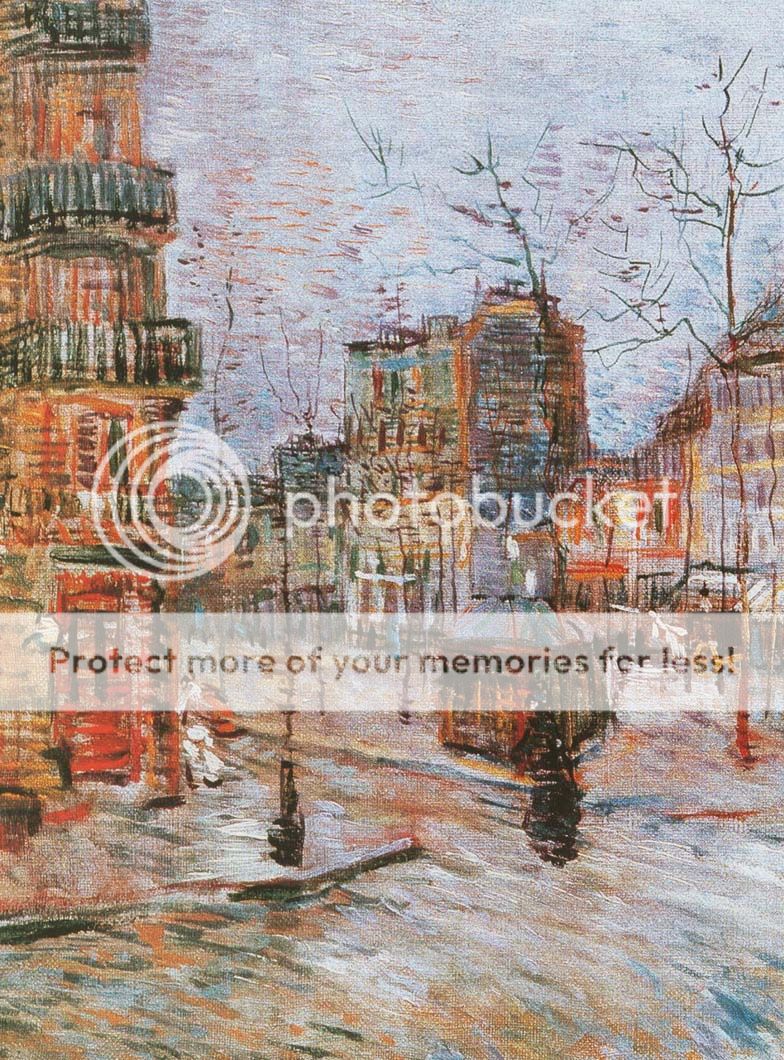

而在更有革命性的梵高笔下,笔触、线条扮演了更加戏剧性的角色,同时,画布的质感也被利用起来,参与到营造整个画面质感的工作中去,图十四就是这样一幅典型作品,有些空灵的色彩,干笔的皴擦,甚至让我想起倪云林的山水。

图十四 梵高 《Clichy大街》 局部

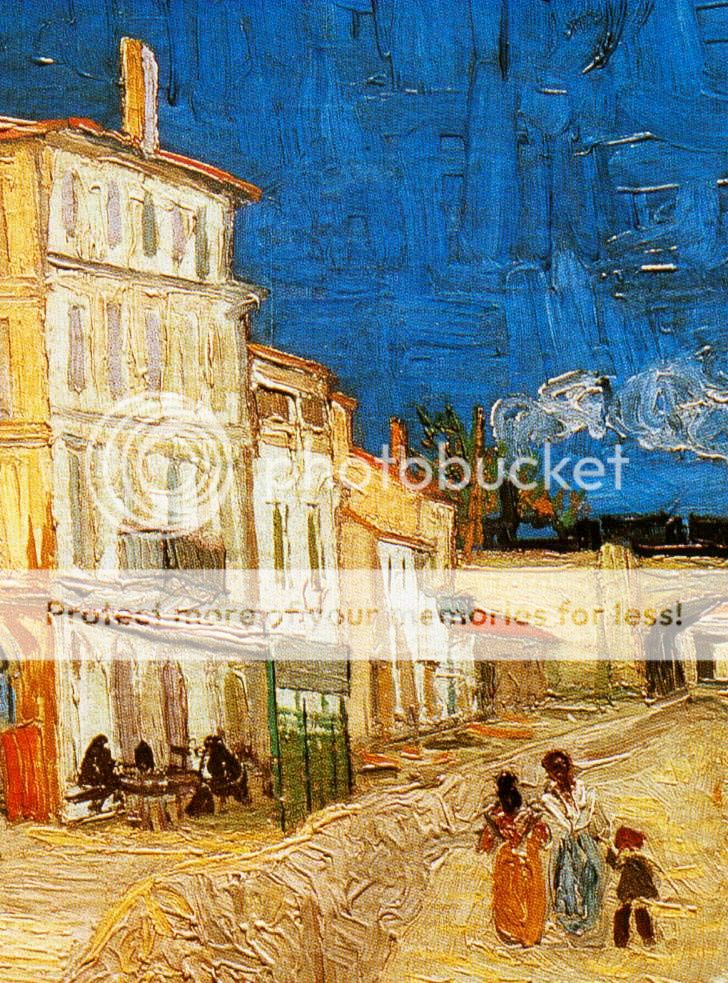

梵高后期的作品中对色彩和笔触的运用更加大胆。图十五是其后期名作《黄房子》的局部,笔头极粗,色彩对比强烈,一层层堆砌上去,令人想起黄宾虹瞎了以后的山水作品。

图十五 梵高 《黄房子》 局部

这种对笔触趣味,色彩韵味,画面质感或者简而言之“笔墨情趣”的追求,在高更、梵高之后由马蒂斯、康定斯基等人推向另一个高潮。这种作品和传统作品的一个不同之处是,由于对画面质地的讲究,作品随着悬挂位置、光线的变化笔触本身也呈现着微妙多样的观感变化。例如,奥赛博物馆就是自然光源和人工光源并用的混合照明,在不同时间去看,同一幅作品是会呈现一些不同的面貌的。这就更需要我们亲身到美术馆里去细细体会了。

全文完。谢谢大家支持。

本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)

- 相关回复 上下关系8

😂老实GG被抓住辫子了。 梦晓半生 字0 2004-09-20 18:42:06

😠查理你不要理解歪了 海天 字32 2004-09-18 13:39:47

😉没有啊,是你的心在动,不是风在动 查理五世 字26 2004-09-18 13:48:50

【原创】书画欣赏随笔 ?C 我们为什么要看原作?(之三)

凡高受东方画派影响 非 字128 2004-09-19 04:03:12

多谢非姐支持!19世纪在西方最有影响的东方画家是葛饰北斋 沐桩子 字430 2004-09-19 06:33:17

😄得意啊,老弟:) 非 字72 2004-09-20 22:31:12

🙂大长见识, 十分多谢! 懒厨 字0 2004-09-17 20:12:50