主题:【原创】光辉岁月:欧洲中世纪黑暗中的共和曙光 -- AleaJactaEst

- 共: 💬 105 🌺 339

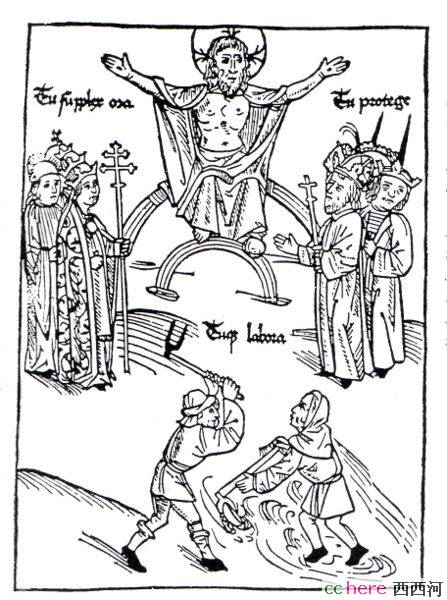

在欧洲中世纪,社会分成三个等级(德语叫Staende,英语叫Estates,法语叫etat,西班牙语叫Estamento)。

第一等级是教士,第二等级是贵族(有些地方,又再细分成有土地的领主和没土地的骑士两个等级),第三等级是自由市民和自由农民。

至于农奴和犹太人啥的,哪个等级也不属于,没有任何哪怕是理论上的政治权力。

这三个等级的代表聚在一起开会,成为现代大部分国家实行的议会制度的滥觞。

各国往往有上下两院(中国的政协和人大,其实也可以说是两院制的一种特殊形态),是等级议会留下的痕迹。

等级议会,逐步把权力从”王”(这里包括皇帝、国王、公爵、伯爵们,不管名目是什么,他们都是一个地区的统治者)手中夺走。

特别有讽刺意味的是:各地的等级议会恰恰是王们召开的。

王为啥要开会呢?因为他们缺钱花,想找人要钱。

缺钱花,原因用一句话就能讲清楚:因为入不敷出。

过奢侈的生活要钱,打仗更要钱,中世纪后半期,欧洲各地的王们,按照现代的观点去看,基本上都是破产者(”沉默者”威廉的父亲,就负债累累)。

王缺钱花,一点都不奇怪,崇祯皇帝也缺钱花,于是他就加”辽饷”。

但是,欧洲的王没有采用这种”行之有效”的办法,他们想收个税,需要把各个等级的代表召集起来开会、甚至要借债——德语的税收这个词叫Steuer,来自于Aussteuer——资助、援助的意思。

为啥欧洲会有这种局面呢?

这也可以用一句话来回答:因为他们的国家机器还没有建立完善。

欧洲中世纪产生于民族大迁徙,当时各路蛮族,本来就没有国家机器,只是一个个部落联盟,在各个部落内部,也没有严密的组织。

我天朝在春秋之前,也曾经有过这样的时代,后来的五胡、契丹、女真、蒙古崛起阶段,也是如此。

当蛮族刚刚成为欧洲广大土地的主人时,他们只有封建一条路可以走。

在那个农业极度落后,交通基本瘫痪的年代里,中央集权是不可能的。

查理曼大帝和他之前的法兰克国王,连固定的首都都没有,要常常搬家,因为一块土地的产出,不能持续几年养活他们那些光吃饭、不种地的中央政府公务员和常备军。

让地方支援中央?你在路上运输的消耗,算不算得过来?

于是,大地上,出现了无数”土围子”。

可是随着经济的发展,我天朝的王和欧洲的王,都壮了起来,都向往着”率土之滨,莫非王土”,他们都看着土围子不顺眼。

但是,中国在春秋战国,打破了土围子,而欧洲没有。

这里的关键在于,”士”这个阶层。

我天朝的中央集权,郡县制度,不是靠哪个王拍拍脑袋,下发个文件就解决的,而是靠商鞅吴起这些士的奋斗,流汗流血而实现的。

士的来源有两种,一个是混得不好的贵族,或者是贵族的小儿子(如商鞅),一个是混得好一点的平民(如苏秦)。

他们一方面,有一定的本钱,可以脱离体力劳动,接受教育,而在读书的同时,又自然有了师徒同学等关系网;

另外一方面,他们又没有本钱,无法自己当老板,想发家,只有给人打工。伟大领袖曾经用”皮之不存,毛将焉附?”来形容中国的知识分子(士)。

王有枪杆子,士有笔杆子。

就像林彪在文革之初说的那样:“枪杆子和笔杆子,夺取政权靠这两杆子,巩固政权也靠这两杆子。”

在春秋战国时期,我天朝的王,凭借士的力量,打破了土围子。从此,中央集权加庞大的官僚队伍,延续了两千年。

在天朝几次大混乱的年代里,也有很耐人寻味的现象:北魏拓拔氏刚进中原,来投奔的人,只要会写字,都有官做;而满清刚入关的时候,原来明朝的官僚,也不管你是不是阉党,是否投降过李自成,一律重用。

原因很简单,只要这帮人肯归顺了,就会自动地为你撑开场面,把原来松散的制度变成严密的组织。

欧洲中世纪有没有士?有。

但是,他们混得不好的贵族和混得好的平民,被教会吸收进去了。

教会垄断了教育权。所有的人才,都在教会里面。

欧洲的王,要建立国家机器,除了教士,压根儿就无人可用。

一直到中世纪的末期,帮助法国国王实现中央集权的黎塞留和马扎林,都是红衣主教;而科学的先驱伽利略和布鲁诺,也是教士出身。

而教士是既有理论体系,又有组织体系,他们和王的关系,绝对不是我天朝的”皮之不存,毛将焉附”那么简单。

他们掌握了”灵魂”,自成一个等级。

第一等级和另外两个等级,既有联合,又有斗争。

教士和贵族结合起来剥削劳动者,可以参考历史课本,一个贵族要是有好几个儿子,一般都会送个把出家的。

而对于第三等级,想提高社会地位,进入第二等级,变成贵族,很难;变成教士,很容易,进修道院就可以了。

当然高级教士的职位,往往被贵族出身的人把持,但这也不是绝对的,还得看个人会不会混。查理的那个荷兰教皇师傅,父亲就只是一个木匠,但是他却从平民——》神学院高材生——》主教,最后成为了所有天主教徒的首领。

第一等级既然掌握了教育权,顺理成章地,也就掌握了话语权。他们曾和第三等级一起,拍贵族们的砖头——罪名是:”不劳动”(和新中国批资本家一样)——教士们为灵魂而祈祷,当时被认为是劳动(这也没什么错,脑力劳动是加倍的体力劳动)。

对于王而言,教士是必须依靠的力量,却又不是可靠的力量。

那么,既然国家机器,尤其是税收队伍没有建立起来,那就只有把有钱的人召集起来,让他们交钱。

在王看来,这并没有什么风险:

1. 这种会议不是常设机构,老子缺钱了才开会,平时你们还是得老老实实地呆在家里;

2. 开会的时候,只谈摊派问题,没有其他议题;

3. 你们来了,在老子威严的笼罩下,还怕你们不掏腰包,不服气吗?

于是,在欧洲,皇帝、国王开全国大会,各地的公爵、伯爵也开地方中会(因为大家都缺钱花)。

潘多拉盒子被打开了。

首先,来参与会议的代表是如何选出来的,各地不一样,但他们都是释永信(第一等级代表)、南霸天(第二等级代表)、西门庆(第三等级代表)这样的实力派,也就是说,是真正的代表。

王不是不可以找几个举手机器来开会,比如说补贴武大郎两天的炊饼钱,让他表态:坚决在人力物力上拥护阳谷县伯爵进攻清河县。

问题是,如果西门庆要是表示了坚决拥护,回家可以出十个家丁,三百两银子什么的;武大郎开完会回家,阳谷县伯爵需要解决的问题,还是解决不了,因为武大郎没有实力。

萨达姆当年,可以搞假民主投票,因为他根本不需要这个假民主,伊拉克能照样运转。

而欧洲中世纪的王,是非得真”民主”不可的。

等级会议,成了真正的精英会议。这些精英们,一来眼界开阔,对国际国内形势比较了解,不大容易被”大河涨水小河满”之类的话忽悠;

二来,他们是有产阶级,自然会像母狮子保护幼崽一样,凶猛地捍卫自己的权益。他们清楚,黄鼠狼给鸡拜年,没安好心——王找他们开会,肯定是要钱——但也说明了王现在正是囊中羞涩,有求于人的时刻,要是不抓紧机会,多争取一点权力,不是太傻了吗?

最关键的是,三个等级坐在了一起,王希望他们仅仅谈摊派的问题,可是,你怎么防得了释永信、南霸天、西门庆他们自己开小会?

在小会上,本来就不傻的释永信发现自己有灵魂,南霸天发现自己有剑,而西门庆发现自己有钱——那么,他们总难免产生一个念头:我们还要个王干吗?

在这种情况下,欧洲怎么可能出现我天朝的三拜九叩——释永信、南霸天、西门庆他们又不是传说中的脑残。

在王这一方面,看着教会的什一税流口水,看着贵族的庄园流口水,看着第三等级的银币也流口水。

同时对三家下手,这是”不可完成的任务”。

那么,该打谁,该拉谁?

各国的情况不同,处理方法不同,结果自然也不同。

不同的结果留下的影响,一直到今天。

大家比较熟悉的是英国的<<大宪章>>和法国的大革命,就不多罗嗦了。

在路德宗传播的德国和北欧地区,王和贵族们一起动手,把教会给压了下去。

而在西班牙,从查理的外公斐迪南和外婆伊丽莎白开始,国王采取的是和教士紧密结合,打击贵族会议Cortez的政策。

好处是,西班牙的大贵族被扫清,西班牙国王的命令,可以传达到各省。

但是,教会的服务不是免费的。就像地摊文学上江青和叶群之间的魔鬼协议那样:”你的敌人我来整,我的敌人你来整”。

教会的敌人,是异教徒和异端。

异教徒犹太人和穆斯林,已经被驱逐出西班牙,教会下一步的目标,不可避免地放到了尼德兰的异端们身上。

而此时,尼德兰的等级议会,又是怎样的情况呢?

现在中文翻译成荷兰的这个国家,在英语德语里面,正式名称是”低地国家们”,在法语里是”联省”,都是个复数名词。

在归属勃艮第公爵之前,尼德兰各地的公爵伯爵们,都在自己的一亩三分地里面召开了等级会议。

等到大家的王都变成了一个人——勃艮第公爵之后,为了磋商共同关心的问题,在公元1464年1月9日,尼德兰的头面人物,在布鲁日召开了首次总等级会议。

在这之后,总等级会议和各省的自己的等级会议,成为常设性机构,管理尼德兰的内政,我们可以把它们改称为总议会Staten-Generaal和省议会Provinciale Staten。

勃艮第连续四任强势的公爵,千方百计地加强中央集权,限制地方势力,取得了很大的成效。

但是,最后一任勃艮第公爵战死,留下了一个孤女”富姐”玛丽,尼德兰人开始反攻倒算。

1477年2月10日,在根特,他们把帮公爵抓权的两个”狗腿子”Chancellor Hugonet 和 Sire d'Humbercourt拖出去宰掉,然后强迫玛丽签署了<<Great Privilege>>,保证不任命外地人来担任尼德兰的官职,不经总议会的同意,不得增税,不得对外国宣战或和谈。

——然后,他们兴高采烈地承认玛丽是他们的君主,宣誓效忠(天啊!这个头当得还有什么劲?)

富姐玛丽嫁了德国皇帝马克西米安,她去世之后,那一长串的头衔佛兰德尔公爵,布拉邦公爵等等,传给了儿子”美男子”菲利普。菲利普还没有成年,马克西米安作为父亲,是当然的监护人,这应该没有问题吧?

可是,1488年,布鲁日的市民把马克西米安抓了起来,强迫他把自己亲儿子的监护权,交给佛兰德尔省议会。

好在马克西米安的德国下属,萨克森公爵派兵前来,皇帝大人才稳住阵脚。

哈布斯堡家族尝过苦头,对尼德兰的议会的自治权一直比较尊重。

他们在布鲁塞尔设立了一个尼德兰总督,理论上,是整个地区的行政首脑,但是,我们来看看几任总督是谁?

第一位,是美男子菲利普的妹妹,查理的姑妈兼舅妈玛格丽特;

第二任,是查理的妹妹,那个被土耳其人逼死的倒霉的匈牙利国王路易的遗孀,匈牙利的玛丽:

在她的任上,尼德兰实现了经济腾飞。

这两个花瓶,其实就是个摆设,象征着尼德兰是哈布斯堡家族的。

真正的实权,掌握在国务会议手中(Raad van State),这个会议,由尼德兰各省实力派组成,功能类似于现在的政府。立法权,则属于总议会。

同样,各个省有总督,可是一来他们都是尼德兰土著,二来他们也只是打仗的时候带队出征,每个省的内政事务,还是各省自己的议会管。

查理五世生于尼德兰,长于尼德兰,他的师傅们,都是尼德兰人。

他了解尼德兰的复杂情况。

他在位期间,对于沉默者威廉的Nassau家族,威廉第一个岳父的Egmond家族等尼德兰豪门,都重点安抚。基本上做到了"尼人治尼"。

长期的自治,让尼德兰有着悠久的革命传统,这个传统,在后来长达八十年的独立战争中,支持着他们抵抗到底;

不过反过来,他们之间共同的归属感不强。如果一个省自己的城市遭到攻击,省议会恨不得全尼德兰其他省都来支援;可以,要是战火在其他地方燃烧,他们却又认为那是”外国人的事”。

威廉自幼参与国家机密,从来不参加无谓的争吵,不讲没用的废话,所以有”沉默者”的外号。

但是,在后来的荷兰独立战争时期,也忍不住发过一次牢骚:如果我只需要对付西班牙人的话,我早就赢了。

威廉二十二岁,就被安排进了国务会议。查理,是把他当作下一代的心腹来培养的。

查理告诫儿子菲利普二世,拉拢了文武双全的威廉,就是抓住了尼德兰。查理一生碌碌,老了的时候,眼光却是准的很。

匈牙利的玛丽,和哥哥查理于1555年同时退休,继任的尼德兰总督是萨伏伊”铁头”公爵。

铁头也是只管打仗的事,不问内政。

等到1559年,铁头回意大利。菲利普二世任命沉默者威廉担任荷兰,Seeland, Utrecht 和勃艮第这四个省的总督。

尼德兰的总督,他请自己的异母姐姐,查理的私生女,帕尔马的玛格丽特来担任。

这看起来一切正常,这位大姐,无非又是个摆设而已。

不过,菲利普同时又安排了一位心腹Antoine Perrenot de Granvelle,前往尼德兰,于是好戏开演。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

- 相关回复 上下关系8

😁我仅仅指足球。荷兰足球对我感情上有过伤害, AleaJactaEst 字22 2008-09-25 02:17:49

🙂花这一句: 1 安定辞 字77 2008-09-23 10:22:46

🙂花你的理想! AleaJactaEst 字0 2008-09-24 01:16:30

🙂【原创】四: 威廉颂 3 : 自治

🙂高人!学习! 安定辞 字0 2008-09-23 10:48:06

🙂怎么一下这么快?沙发花again. 菜肉面 字0 2008-09-23 08:31:58

🙂【原创】四: 威廉颂 2:武力、金钱和信仰 29 AleaJactaEst 字4707 2008-09-22 14:10:14

🙂抢个沙发花 菜肉面 字0 2008-09-23 06:45:03