- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:人气顶天的技术大拿,官宣了 -- 漂浮游

走在旧体系里,永远是美国的强势。

哪怕你发展了,也是美国强势。

美国又到了对日广场协议时刻了。

按我在DC一带几个学校的经历,读生物和理科PHD的还好,文科EE/ME的难一些,要教课或则GRA,有竞争,但还没有犯难到这个程度。曾有个室友是马里兰大学的EE博士,导师每天早上要组会,轮着介绍进展,做的不好或者讲得不好就骂娘,骂几次就滚蛋。这是我看到压力最大的。

读硕士就难的多,我在美国的第一个室友(我俩合租一个客厅,每月250刀)读会计硕士,到美国第二天就去唐人街刷盘子,好像半天50刀,管一顿饭。学费有时候交不上,就靠信用卡balance transfer周转。我看他有次非常困难,还借了他一笔钱过渡一下。那个兄弟现在在美东某银行高管了。

内人读博士,没有奖学金,前两年按照外州/国际收费,到了读不起的地步时遇到贵人,找到一个GRA,每周10小时,钱不多,但可以按照州内交学费了。至今感激招她的印度老师。我有奖学金,可以负责生活,勉强撑到毕业,不过最后一年也靠信用卡周转。尽管省吃俭用,可要养俩娃,信用卡的钱完全还上已经是她毕业两年后的事情了。

这说明很多人的认识是有严重缺陷的,是很有问题和错误的。

当然由于种种原因,你不是最惨的,只是当时的慌乱。

但是大家可以想见没有你说的条件的人会如何操作。

学校或者相关单位的这个方法也很美国,符合美国的运行规则。

这就是资本主义美国。我这类人、极左派,凭借天然的对美国不信任,不会不接受这种状态的描述,不会排除这种可能性。

虽然我以前不知道,但是总是疑神疑鬼美国还有各种猫腻,因为资本主义资本家就这样不可信。

也许有人只是因为你的人品信任你的描述,但是还是不能接受美国是坏人这种基本事实。

但是,这种东西迟早会越来越多的被列举出来。

看吧。

踢教授大概是在DC圈的大学教书。我一个非常要好的前同事,哥大的博士(导师是院士),在公司干了两年不喜欢了,去了George Mason;他老婆也在那里拿了tenure。

他跟我抱怨最多的,就是系里的派系斗争。而这个,也是我那个号称美国最大的系(20多年前一个系就有150个faculties)的顽疾。系里分十个专业,每次选系主任,都斗得你死我活,所以往往只能从校外招。这种复杂紧张的人事关系,导致有些专业即使有余钱,也根本不愿意将资源分享给其他专业的学生,比如GTA名额。所以学生们只能在GRA里卷生卷死。

专业内老师之间也是文人相轻。有一次Motorola出钱给系里通信方向捐了一个Chair title。好家伙,该专业八个大名鼎鼎的教授(包括院士),争得斗鸡似的,各不相让。最后Motorola只好将这个title一分为三,于是我之前那位大牛导师乐颠颠的在他的签名档上加了一行:1/3 Motorola chair professor...

这种氛围,让很多外来的教授很不习惯,比如我后来的印度导师,呆了几年,跟我抱怨:“我在这里根本找不到系里人合作”,实际上,他给我找的两位副导师都是计算系的 (我这位导师工资太高,20多年前就超过了25万美元,我系只能付3/4, 计算机系承担了1/4)。后来干脆趁着一次生病(cancer)的机会,回加州了,后来是加州某大学某学院院长,现在还在中国深圳某院校兼职。

当然了,Gerogia Tech 并不是每个系都如此tough。比如我老婆是计算机学院CoC,我们则习惯称为CS ---- 这里有戏谑与羡慕的意思:Community Socialism (社区/社会主义),讲座经常提供免费Pizza。而我们系与她们系之间就隔一个小系(微电子),所以经常厚着脸皮去假装听讲座,目的是蹭披萨。

其实真正羡慕她们的,还是该系能基本保证给每个录取的博士生提供5年的奖学金,这在学校里是非常稀罕的。也是因为那些年计算机被雅虎、Google等新势力弄的大火的原因吧,不缺钱。她们学院当年那个dean本身就是HP的CTO跳槽过去的,也会搞钱。

所以我老婆读书期间,还攒了一万多寄给国内,帮父母凑钱买房。

即使如此宽松的条件,也不能保证每个博士生都能经费无忧。有一次,老婆系的某教授在一个8年了还没毕业意思的学生门口,贴了一张小字报:“Phd candidate is NOT a tenure!” 😂

其实,读8年不稀奇啊,我知道还有读了11年的。我老婆也是7年半才拿下学位 --- 她导师决不允许灌水发文章,所以每年只能投有限的几个顶级会议。导致毕业时,她导师建议她再去自己当年的学校(CMU),跟着某位大牛(《阿凡达》电影的视觉技术提供者)读博士后时,我坚决拒绝。

这么多年过去了,读书时的艰辛往事,现在回想起来,更多的是回味,甚至有趣。这大概就是岁月沉淀罢。

顺祝踢教授新年快乐,阖家安康!

侥幸赚了点钱就不知道天高地厚,典型的皈依者狂热。不过就是个大点的张本智和而已。

能说出DS的成果是因为暗藏了5万张英伟达卡得是多脑残!?它知道5万张卡需要多少钱吗?至少需要超过100亿人民币吧。

这件事充分说明美帝科技精英(包括一部分ABC)的傲慢与偏见,对于中国的进步有点歇斯底里。大刘说的没错,弱小不是生存的障碍,傲慢才是,这样下去美帝的前途必然暗淡。

是啊,可以因为钱把你踢出去,然后转身就管你要钱,希望你捐款,毫无心理负担。

俺们献血大约是在84年前后,学校做了动员,当然也做了科普,俺们班32个人,全部报了名,有两个混小子还吵吵着要用血写决心书。

到献血那天,先是全部去校医院验血,然后回宿舍等通知。通知合格的就去校医院抽血,不合格的也没闲着,在班干部的安排下,有的在宿舍照顾献血回来同学,有的在校医院负责搀扶献血后身体不适的同学。就心情来说,没献血的同学心情还郁闷一些,有种被淘汰的感觉,也不知道血有啥问题。

rentg兄的记忆是准确的,抽血的针头大约4-5mm粗,一个斜斜的楔形面,中间一个大窟窿,后面连着一个装血的塑料袋,挂在天平上。轮到俺时,还强忍着恐惧跟护士姐姐开了句玩笑,“你们这不是兽医用的吧”,护士姐姐嘴皮子也快,“你这话说得,把自己当猪啊”?

抽完血也没啥异样的感觉,就回宿舍呆着,没捞着献血的同学会过来嘘寒问暖,帮着打饭。班足球队的中锋身高1米8,回宿舍后一声不吭,就跑床上躺着,问陪着的同学他这是咋了,回答说他抽血的时候护士姐姐走神了,多抽了几十毫升。那会儿俺们班还轮着写班志,于是班志上多了一个段子,叫“多收了三五斗”。

隔不了几天大伙就该干嘛干嘛,上球场上欢蹦乱跳去了。

献血有补贴,数记不准了,不是60多就是100,饭票和现金各一半。学校还反复强调这不是卖血的钱,只是营养补贴。俺那时正是荷尔蒙溢出的年纪,食堂有舞会,俺二话不说拿上那几十块钞票就骑车进城,百货公司买了俺人生第一双皮鞋,咖啡色的,系鞋带,26块,这数记得很准。

骑车回到宿舍,一开门一屋子热气腾腾,献血的同学正在聚餐,没献血的同学在一旁围观,招呼他们一起来吃,就笑着摆摆手。

唉,现在想起来,心里还暖暖的。

“你说的这个Emily Gallagher我也不认识,话的可信度未知”。这是学术文章,你当然可以质疑批判,但都得你认识才可信?我竟无言以对😭

下面这个只提供给不认识也能信的同学:

https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tran.12679

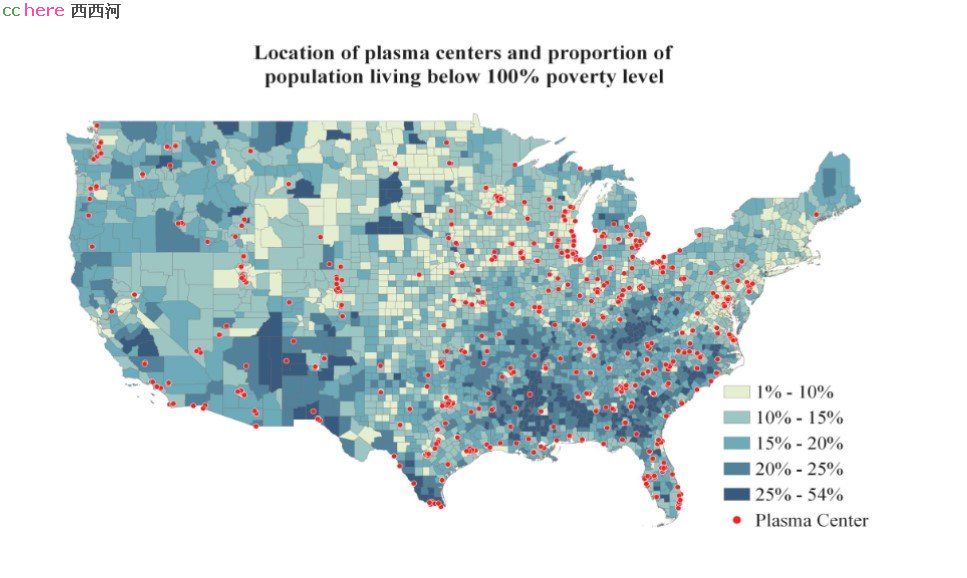

大北美土狼屯一个教书的;这儿先岔一句,这是但凡我认识的,儿子女儿就藤校医学院的地方,也算是一个挑战。这篇文章第二节里也介绍了米国有偿献血的地理分布,也是说这是穷人的营生。里面的引文也介绍了以前的研究,其中一篇北墨没鞋跟大学的一个教书的,虽然估计上面这位老兄也不认识、也不能信,但作者小组画了个血站分布图

不过在这之前,我还真不知道这个米国的血浆产业。粗粗找了找,没有找到这个卖血的人数估计。但是根据上面我不认识的没鞋跟的那位的文章里的地理分布,我臆断一下人数应该不多,占总人口应该是低于、起码不会显著高于一、两个百分点。大概看看地图,再臆断一下应该大多不在白领华人的生态圈里。不过,根据这些文献,人少力量大,米国血浆出口值比大豆出口值还高。

最后友情提醒大家一下,我们北墨这儿老师家长从来都是告诉小学生不能相信不认识的人,但我认识北美藤校上医学院法学院商学院的人。

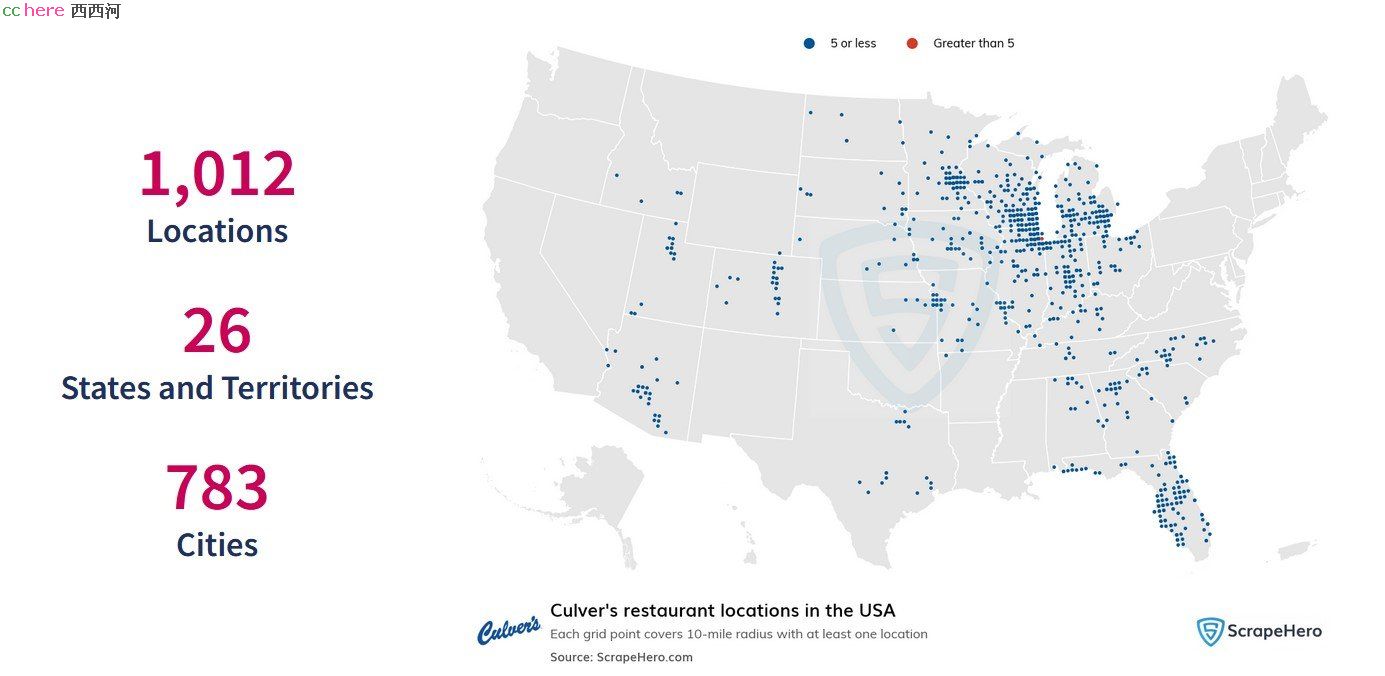

米国有个主要分布在中西部的快餐连锁店,有上千家分店,估计东北部的人知道的不多。上面我贴的地图里有900个血站,可以对比一下。

(我以前曾听说,2号多年来,身边一直有一批懂技术,尤其能说的上话的人物,很多并不是体制内,不少是民间,包括技术投资人,涉及领域也不止AI,还有云、自动技术、新能源、医研等,这也是当初1号选他当总理的原因之一,尤其他那个从基层一步步走上来包括省工商局长的背景)

至少是在深圳,我听说的是处级干部都需要经常去相关各行各业做调研,很容易就接触到各领域最前沿的动态。

再加上能做到处级干部的,绝大多数都是能力出众,聪明绝顶的人才,这么看来,是体制领先了。

像中国这么接地气的官僚体制,估计很罕见吧?

度的原因了。

我认为deepseek的成功具有偶然性,但梁文峰团队在ai领域的成功是必然的。他们并不是从23年突然变换赛道,把主要注意力从量化投资切换到深度求索,而是他们从16年后就一直深耕ai,但主要目的都是用于做股市预测,也靠着这一块的技术,成为国内最强的量化公司。到现在虽然主动降低资管规模,但盈利能力还是无可匹敌的。

之前的多年,幻方所囤积的上万张显卡,主要算力都是用于量化,小部分算力用于搞ai创业,但具体做什么方向并不明确。之前他们曾把这部分算力用于搞超算中心,直到openai爆火之后,又转向搞大模型,但到底搞的怎样,在这一波deepseek发布之前,大家都知之甚少。

从多年事实来看,可以说梁文峰是一位战略决策的天才,多次公司决策都是走在量化行业的最前端。您提到的他们主动缩减管理规模,这样受到的监管压力小多了,但同时他们维持着国内最大的自营盘,赚钱能力也是最强。据说他们在量化模型上的研究也反哺促进了在deepseek框架上的技术创新,以偏轻量级的方式实现了与参数量大很多的模型类似的效果。

国家力量不大可能对他们有资金支持。幻方自营资金300亿,完全是靠自主投入来支持ai的研究。他们自身资本力量过于雄厚,从而对商业化完全没有需求,我认为这也是他们从一开始就走开源之路的重要原因。

他们的成功主要还是靠自身能力的过硬,但我觉得这跟国家力量的支持并不矛盾。虽然监管整体对量化行业是偏打压的态度,但相对而言他们家应该比较受青睐,核心人员都是本土派,资金不加杠杆,赚大钱后不想着逃出海,积极投身公益事业,与高校联系紧密,再加上长年从事ai研究,很难不被政府注意上。前段时间李强接见梁文峰的消息在量化圈也引起了轰动,如果高层没有之前长期的关注,不可能二号能在这么早期、舆论还没发酵的时候就参与进来。

最后您提到的两个观察点,我觉得非常赞同。

为什么此文发自商学院的金融学教授之手?因为这是一个Business,作者的确做过详实的数据调查:

1、“超过三分之二的卖血者是为了支付日常必需品和紧急情况”

2、“卖血是你在没有任何工作经验的情况下,可以赚取的最高时薪之一。你能在 90 分钟内赚 50 美元,对于年薪 只有15,000 美元的人来说,这真算是很高的时薪”

3、“卖血人数与与借高利贷者(Payday loan)人数大致相同“

4、“高利贷机构与典当行越多的地方,卖血站越有可能在那里开业” (解释了兄台贴的分布图)

5、“借高利贷者主要分布于在年轻人(35 岁或以下)中,与卖血者的年龄结构相符”

6、“研究人员还发现,在新卖血站开业四年内,附近居民寻求借高利贷的可能性就会大大降低”

7、“卖血站并没有帮助那些已经深陷高利贷的人摆脱债务,但却提供了最后一刻的某种缓冲----比如能帮助你避免因付不起 100 美元的房租缺额而被赶出房子的威胁”

8、“根据消费者金融保护局的数据,考虑到典型的高利贷(两周发薪日贷)年利率为 400%,而且 80% 的高利贷者至少会展期一次,卖血站对减少新的高利贷债务意义重大。研究人员估计,因为卖血,美国家庭每年可避免大约 1.8 亿至 2.27 亿美元的高利贷成本。”

最后3点,作者的行为貌似甚至可算是卖血站对美国底层老百姓”“不乏益处”“了 ---- 这大约才体现了商学院金融学教授的味道

该文还回答了卖血人数及频率分布问题:

(1)美国每年有300万人卖血(主要是低收入成年人),提供了全世界 70% 的血浆

(2)美国是全球仅有的五个允许制药公司向捐献者支付报酬的国家之一,而且与奥地利、捷克共和国、德国和匈牙利相比,美国允许的卖血频率相对较高(每周两次,每年最多 104 次)。与之对照,比如奥地利每年只允许捐献 50 次,平均每次 30 欧元。

(3)虽然20%的献血者每年只捐献一次,但 29% 的卖血者卖了10次以上

根据现有数据:

”从 2014 年 1 月到 2021 年 7 月,美国的卖血站数量增加了一倍多“

得出产业预测:

“市场研究公司 BCC Research 表示,全球血浆市场预计将从 2022 年的 332 亿美元增至 2027 年的 457 亿美元”

在作者笔下,这真是一个蓬勃发展的“产业”。

当然有,并不是要否定前人的聪明才智,但前人起步水平也就那样,也是事实,还不可以说了?现在大批人还抱着多年前的老黄历,要拿翘,要装疯卖傻,要启民智,是不是一群弱智?不知今夕是何年。尊重前人与嘲笑傻逼,并不对立。

主席交给他的是裁判员,两派都离不开他。结果他要清一色,用非正常手段清理掉一派,结果自己成为另一派的对立面,下台就成了必然。说是每年去纪念堂瞻仰,其实是忏悔、赎罪。

现在只是不说了而已,但没任何领导人敢改变它的性质。没有30多年前的平暴,就没有今天。不服气你到广场树个女神像试试。